中小学教学建筑入口空间功能复合化设计研究

2021-07-28吴冼焱张文曦赵忆鑫林云菲

吴冼焱 张文曦 赵忆鑫 林云菲

(长安大学, 陕西 西安 710000)

0 引言

校园教学建筑的发展应该顺应教育本身的发展。如今教育方式变得更加多元灵活,中小学生对开放、多元、灵活空间的需求也逐渐增多,校园教学建筑的传统设计手法已经不能满足该需求,而建筑入口空间作为过渡空间,具有人流量大、交互性强的特点,可以为中小学生提供更多学习、交往机会。

目前大部分入口空间的关注焦点都是从校园形象、城市影响等角度出发研究的校园入口,对于教学建筑入口的研究寥寥无几。本研究通过中小学生对教学建筑出入口空间的满意度调查和分析各类中小学教学建筑出入口设计,对建筑入口的设计方法进行分析总结归纳。

1 中小学教学建筑入口空间概念界定

中小学教学建筑入口空间是指连接教学建筑和室外的过渡空间,是由门、门洞、门廊、台阶、庭院等一系列在此范围内的空间元素组成的场所。该出入口空间是广义的、模糊的空间范围,从该空间外部功能来说,它是单一教学空间(区域)和单一娱乐空间(区域)的过渡、连接空间;从该空间内部功能来说,它可以作为一个独立功能空间或者复合功能空间进行使用。本文主要研究中小学教学建筑出入口空间除最基本的交通、疏散功能外,同其他功能复合使用的可能性和相关设计手法。

2 中小学教学建筑入口存在的问题

本次问卷调查共发放问卷400份,回收问卷400份,其中有效问卷398份。问卷填写对象为来自全国各地的中小学生,或者刚从中小学毕业的学生。

2.1 安全问题

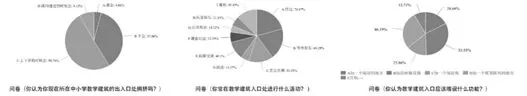

图1.问卷数据分析图(作者自绘)

中小学校园建筑入口处人流量具有阶段性聚集效应。问卷调查显示(图2),一半以上的学生认为在上下课或者上下学时,出入口空间、楼梯间会产生拥挤,易发生校园踩踏事故。要解决出入口空间的安全问题,就需要合理设计出入口的尺度,来满足时段间歇性的疏散要求,这必然要求更大的使用空间,但在其他时间段便会产生空间闲置。为解决此问题可将空间功能复合化设计,创造更合适的入口空间尺度,缓解交通压力,同时营造更好的学习环境。

2.2 功能问题

问卷结果分析显示(图1),教学建筑的入口空间有多样化的功能需求,而现在的中小学建筑缺乏相应功能空间,门厅空间多仅供通行使用,缺乏趣味性与可变性。随着素质化教育与走班制教学模式的推广,学生们的交流机会增多,如何利用教学建筑公共空间为学生服务是未来教学建筑设计值得思考的问题。

2.3 规划设计问题

在入口布置规划上,端部主入口不利于人流组织和消防疏散,主入口居中布置可以最大限度地缩小疏散距离,有利于人群疏散;部分中小学的教学建筑入口数量有限,只能满足基本疏散要求,不便于学生的使用。教学建筑出入口的设置应满足规范要求,同时充分考虑学生需求、相邻建筑的可达性关系和校园环境融合,进行整体设计,减少学生的步行距离,为学生的出行提供便利[1]。

3 中小学教学建筑入口空间影响因素

3.1 地理位置与自然环境

由于地理位置不同,建筑形式会产生差异,影响建筑入口空间。南方大部分地区教学建筑形式采用外廊开放式,入口没有明确导向和门厅。北方大部分教学建筑采用封闭外廊式或单内廊式,入口具有明确导向和门厅空间;地形因素也会形成不同的出入口形式。山地教学建筑依靠地形抬升,来形成入口导向,或者形成底层架空灰空间。

3.2 建筑形式

地理位置会影响建筑形式,建筑形式直接决定建筑出入口设计形式。封闭式的建筑单体常采用独立门厅。当建筑为底层架空式时,常采用灰空间入口来组织疏散人流,不再设立独立门厅。当建筑为开放式外廊时,建筑可没有唯一或者明显的出入口,而是依靠整个廊道与庭院广场围和出的场所空间,这类入口空间十分灵活,常见于南方。

3.3 学生需求

学生需求是影响入口空间形式的重要因素,一所好学校的教学建筑入口空间应适应学生人才培养和全方位成长。许多优秀中小学设计的出入口往往是充满活力的,充分顺应素质教育多元化的特点。对于特殊群体学校,其入口的形式会根据特殊需求进行独立设计。

3.4 校园规模

随着学生人数的不断增加,越来越多的超级校园开始出现,因此传统尺度和手法设计的入口空间已经不再适用于这类校园。为了满足疏散和更多的功能需求,扩大入口开放程度以及增加出入口数量成为设计趋势。

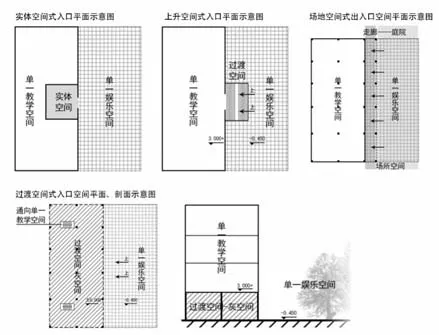

4 中小学建筑入口空间的分类

为对教学建筑入口空间复合功能进行深入分析,本文将中小学教学建筑入口空间按空间要素进行分类。以进入单一教学空间(区域)的第一个空间要素类别,将入口空间形式分成实体空间式——封闭门厅、上升空间式——台阶或坡道、过渡空间式——灰空间、场地空间式——庭院和廊道,四类入口空间形式[2]。

图2.中小学建筑入口空间的分类(作者自绘)

4.1.实体空间式入口

实体空间多为室内空间,隶属建筑的一部分,它有明确的门、墙体等要素。这种空间一般较为规整,多为矩形空间;其功能一般也较为单一,多用于交通疏散和信息公告公示。这种入口形式在我国多适用于北方,即通常所说的门厅空间。

4.2 上升空间式入口

上升空间指的一般由台阶、坡道这一类实体元素为主要元素构成的入口空间形式(图5)。这种入口一般因为地形地势或其他原因,其位置在二层标高上,其上升空间起到过渡、转换标高的作用。

4.3 过渡空间式出入口

过渡空间指灰空间,灰空间形式的入口既可以产生开阔的空间感受,也可以起到一定的引导作用,同时可以给灰空间赋予更多功能,发挥最大可能的功能潜力。

4.4 场地空间式出入口

场地空间指庭院和廊道这种室外空间,使用对象可以直接穿过庭院或者廊道直接进入建筑内部,这种形式的入口无单一导向和无明确的数量,在我国多适用于南方,即通常所说的外廊式入口。

5 中小学教学建筑出入口空间功能复合化设计案例研究

5.1 实体空间式入口

罗克福德公立学校:

建筑入口空间向内延伸,成为建筑的中心,增强其与其他交通通道的联系;设置学习、阅读区,摒弃不可移动的桌椅,学生和老师可以根据自己的需求对桌椅进行摆放组合;在入口门厅侧边布置带有几何镂空形状的隔断,既为学生提供小坐、讨论的区域,也能激发学生们探索、游戏的兴趣;大尺度的空间能够满足集会、导向人流的需求,避免拥堵。

伦敦圣保罗学校(见图三):

图3.伦敦圣保罗学校(自绘)

两部楼梯正对门厅,将人流导向二层,避免拥堵,充分利用楼梯周围的空间,将图书馆的部分陈书与桌椅延伸摆放于此,形成整个校园的资源共享中心,模糊门厅与其他功能空间的界限,扩大学生的领地感与安全感,丰富空间层次,赋予入口空间活力;室内与室外的视线连通,为该区域营造平静愉悦的气氛;门厅上空二层通高,空间宽敞明亮,能够满足学生进行各项活动的需求。

5.2 上升空间式入口

合肥万科北城中央公园中小学(见图四):

图4.合肥万科北城中央公园中小学 图片来源(网络):

公共空间围绕交通核和一层主要走廊布置,教学空间位于二层以上。大台阶是上升空间入口常用的设计语言,该建筑的三个主要入口方向设有三部形态各异、尺度适宜的大台阶。主入口大台阶将二层露台和室外活动场地联系起来。上升式的开放入口退让场地边界,打破社区与校园的界限。教学空间的抬升既为学生提供安静的学习环境,同时使得底层运动场地、多功能厅、亲子游乐区、家长休息阅读区等公共空间可对社区开放。

上海青浦协和双语学校:

校内教学建筑遵循集约一体化设计原则,抬升的建筑入口连接操场看台,每栋教学建筑的二层也连接操场西侧的看台,建筑与室外空间成为连续的整体。立体化入口空间处理,丰富空间层次,分散门厅的疏散压力,增强其公共服务性。抬升的建筑入口连接建筑内部的协和大厅,提供较大的弹性开放空间和非正式的集会空间。跨越三层的大厅空间通过两部大台阶错动排列形成连续的序列。门厅周围的公共活动空间采用柔性边界,让公共活动对外充分展示,内置庭院连接门厅提供良好的自然采光、通风以及舒适的内环境。

5.3 过渡空间式入口

深圳中学泥岗校区(见图五):

图5.深圳中学泥岗校区(自绘)

建筑主要功能放置二层以上,底层形成连续不断的灰空间,学生主要通过底层的多部楼梯到达教学区。底层空间大面积“留白”,间歇式地布置交流中心和阅览区等公共活动空间,留白空间将整个底层空间连续起来,给予空间弹性利用的可能性,同时底层空间模糊室内外边界,增加底层空间的可达性,可将室外环境引入教学区。柱网内灵活布置展墙,以供临时性展览与公告通知发布,充分利用墙面空间。这种底层架空的入口设计手法增加建筑的层次,拉近环境与师生的距离,促进开放包容的学习交往氛围,且适应于南方的气候条件,利于夏季通风遮阳。

5.4 场地空间式入口

北京耀华国际学校:

整体采用现代“院”式设计,使得整个庭院成为教学建筑的中心部分,增强整体建筑的向心性,避免出现消极空间。在庭院内布置座椅,方便学生或师生进行交流、授课,采用包围感较强的座椅形状,在庭院的大空间内划分出小空间,使其既有大空间的自由感,又有小空间的安定感。在庭院周边布置种植区域,在庭院内摆放艺术雕像,将教室搬到户外,激发学生的学习兴趣,启蒙学生对美的认知。

深圳前海三小(见图六):

图6.深圳前海三小(自绘)

教学建筑底层架空,开辟出架空空间与开放的走廊空间,为师生提供遮阳避雨的场所,符合南方地域气候特征,在恶劣天气无法进行室外活动时,则能提供进行体育教学或其他室外集体活动的场所。庭院内布置花池,并沿花池升起可用于玩耍、小坐的石台,增加学生逗留的可能;花池内丰富的植物种类成为天然的室外教室,寓教于乐。多个庭院空间相互渗透联系,将底层的公共空间连接成一个连续、流动、通透的空间系统,从而将入口空间承担的不同功能复合在一起。

6 入口空间功能复合化设计手法总结

6.1 模糊边界,增强空间连贯性

入口空间与其他功能空间之间不做清晰的边界划分,使得空间渗透性增强,流动性增大,将部分主要功能空间边界弱化,使得空间连贯性增强,从而引导学生进行连续性的交往活动[3]。对于室内外边界的模糊,可采用设置大落地窗,增强视线交融、增设架空廊道等设计方法,使得室内空间最大限度地向室外延展,在增强连贯性的同时,也增强了空间趣味性。

6.2 增设灵活可变的配套设施

入口空间的功能需求在空间及时间两个层面上叠加[4],因此对于配套设施的可变性与灵活性提出了新的要求。随着科技与时代的发展,配套设施的智能化与多样化为入口空间的功能复合提供了可能性。选择适宜的设施进行布置,可以使入口空间更加人性化、个性化,不仅能够满足现阶段的使用需求,也能很好的适应未来不断变更的教学模式。

6.3 营造适宜的空间尺度

同影响因素下的入口空间形态皆有不同,因此入口空间的尺度也需要根据实际需求决定,切勿陷入空间尺度越大,功能复合越丰富的误区里[5]。在建筑体量或人流量较大时,可增大入口空间尺度或直接联通室外,便于疏散引导人流。但是大空间容易造成使用者心理上的不安定感与局促感,因此可以适当地在大空间内划分小空间[4],且不对其做明确的分界,大空间与小空间隔而不割,相互穿插、随机利用,为入口空间的功能复合提供更多的可能性。常用手法有局部抬高、矮墙分隔、布置包围感强的座椅等。

6.4 增加空间层次,营造核心空间

入口空间作为与交往空间结合打造的公共核心空间,承担着疏散人流的作用,有较高的可达性。将公共空间功能的空间与时间特性进行复合,能提高公共空间的利用率。处理尺度较大的入口核心空间,往往通过通高、大台阶、柔性分割等手法增加内部空间层次[5]。不同层次的小空间之间存在视线交叉与互动,让入口空间与核心空间经过的学生能够产生互动与联系。

6.5 空间留白,营造弹性空间

空间的“留白”指不赋予空间以特定功能。当入口空间部分留有足够的尺度与空间开放度时,往往可以保存部分空间功能的“空白”。留白空间作为入口空间的过渡缓冲空间,同样也为使用者留有一定想象余地[5],所谓“无用之用,其用无穷”,这些没有特定功能约束的空间可满足弹性使用,具有多义性。

6.6 入口空间立体化,合理分散人流

立体化设计通常用在有限的空间内组织功能与流线产生矛盾时。在集约化校园综合体设计背景下,通常将各类音体教室和活动空间置于底层,上部布置主要行政班级教室,通过将入口空间下沉、抬升或厅内大台阶等的立体处理手法达到分散组织庞大人流的作用。在建筑中设置多个且不同标高的出入口,可以在水平垂直方向形成连续空间序列,在建筑内形成四通八达的立体空间交往体系。

7 结语

随着教育理念的不断变化,素质教育模式下孩子的全面发展成为新的潮流,因此建设功能复合化的校园空间成为一大趋势,也成为校园建筑设计时需要考量的因素。对于建筑基地与建筑主体的充分分析与归纳总结后,可为建筑入口空间的精细设计提供更适配的解决办法。通过功能复合化设计手法的引入,中小学建筑入口空间的语义必将更加开放与包容,在提升改善其基本功能的同时个性化地满足当代学生全面发展的需求变化,也是弹性设计理念在校园建筑中的运用与实践。