我国双一流高校药学论文的文献计量分析

2021-07-28李睿旻崔俐俊舒丽芯海军军医大学药学院

李睿旻,崔俐俊,舒丽芯,陈 静 (海军军医大学药学院)

“双一流”建设是我国高等教育领域继“211 工程”和“985 工程”之后的又一重大国家战略,旨在提升我国高校的综合实力和国际竞争力,培养一流人才,产出一流成果,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列[1]。这一战略规划的提出,促使高校更加注重对自身优势学科的建设。各高校急需掌握的学科相关信息包括:各学科在国内外所处地位如何、国内外合作情况、同类院校的学科发展状况等。在这一背景下,笔者将文献计量学方法用于收集和分析双一流高校药学论文发表情况,从科研论文产出角度了解双一流高校药学学科发展现况,以期为高校建设和学科发展提供参考。

药学科技论文作为药学研究的阶段性学术成果,是国内多年来科研评价体系的重要指标之一,通过多角度的文献计量学评价,从一定程度上反映各高校药学研究的发展状况。同时,直观反映同类高校之间的相对水平。

2017 年9 月,经国务院批准同意,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》[2],正式公布世界一流大学和世界一流学科建设高校及建设学科名单,首批“双一流”建设高校共计137 所,其中,世界一流大学建设高校42 所,世界一流学科建设高校95 所;双一流建设学科共计465 个。本研究以公布名单当年(2017 年)为时间节点向前推进3 年,选取2014 至2020 年为时间范围,中文文献检索中国期刊全文数据库、万方数据-数字化期刊群、维普中文期刊服务平台;英文文献检索Scopus 数据库,统计和分析双一流高校发表论文数、各分区论文数、作者人数、机构数等,力求较全面掌握入选双一流建设学科药学专业高校的药学论文产出情况。

1 资料与方法

1.1 评价对象

按照双一流建设学科名单中“药学”专业进行统计,共获得双一流建设学科“药学”专业高校名单,共7 所分别为:北京大学、中国医学科学院北京协和医学院(简称“北京协和医学院”)、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中山大学、暨南大学。以上7 所药学专业双一流高校本文简称“7 所高校”。

1.2 文献检索

中文文献检索方法:作者单位/机构=高校名称;时间范围:2014-01-01 至2020-12-31,共7 年;通过主题/篇名/关键词将学科范围限定为药学。使用Endnote 软件剔除重复的文献,以及新闻稿、会议纪要、纪念专栏等非研究性文献。英文文献检索Scopus 数据库,在Scopus 数据库中按“1.1”项下的高校名单,查询2014 至2020 年发表的药学类期刊论文。以复旦大学为例,检索条件包括:归属机构“Fudan University”,归属国家“China”,归属城市“Shanghai”,时间:limit to“pubyear>2013,pubyear<2021”,学科“pharm”。

1.3 刊载论文的期刊分区

按照《世界学术期刊影响力指数(WAJCI)年报》评价刊(共13 088 种)降序排列,遴选药学学科排名前25%的期刊为Q1 区期刊;排名26%~50%的期刊为Q2 区期刊;排名51%~75%的期刊位于Q3 区;剩余的为Q4 区期刊。

1.4 数据处理

应用文献计量学方法,采用Excel 2016 软件对论文数量、发表时间、分区情况、作者人数、机构数量、期刊名称、合作机构等字段进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 论文数量与年度统计

经汇总得到2014 至2020 年7 所高校共发表药学论文12 028 篇,按照发表年度、刊载期刊分区、国际刊/国内刊划分,其发表论文篇数和占比情况见表1。从发文趋势看,7 年间发文量逐年递增,2017 至2019 年涨势明显,增幅分别达8.70%、8.97%和14.42%。但2020 年各高校发文量均有不同程度下降,尤其是北京大学和北京协和医学院两所高校,从原先每年发文300 多篇分别锐减到196 篇(北京大学)和36 篇(北京协和医学院)。作者推测可能与受到2020 年新冠疫情爆发后的医疗支援和疫情防控工作影响有关。

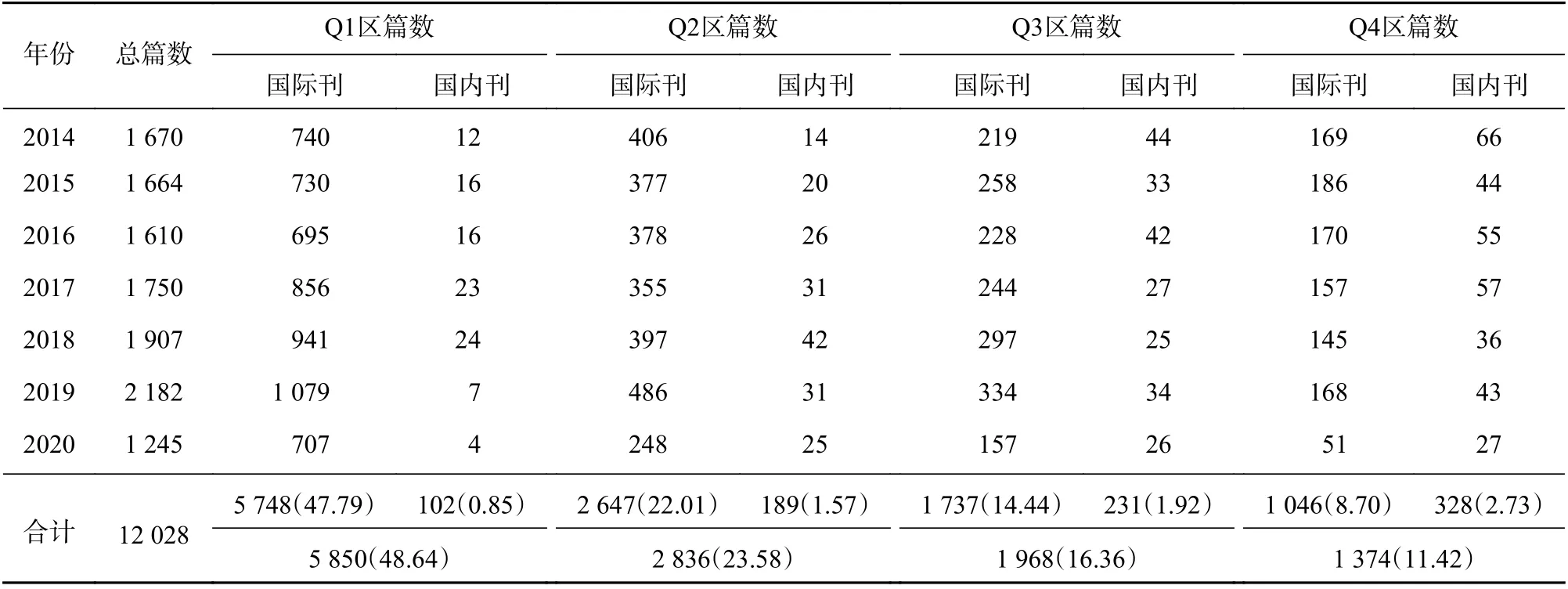

表1 2014 至2020 年7 所高校药学论文总发文量及各分区发文篇数与占比(%,合计中占比)

2.2 论文分区统计

在7 所高校总发文量的基础上,统计发表在Q1~Q4 区期刊的论文数量及占比情况,见图1。在Q1 区期刊发表的论文数量达5 850 篇,占比最高(48.64%)。有8 686 篇论文(72.21%)在排名前50%的期刊(Q1 区+Q2 区)上发表。论文水平可以从很大程度上反映高校的科研能力,由此可见双一流高校的整体科研水平较高。

图1 2014 至2020 年7 所高校在国际刊与国内刊各分区发文趋势对比

2.3 在国际刊与国内刊的发文对比

2014 至2020 年,7 所高校总共在国际刊上发文11 178 篇,在国内刊上发文850 篇。通过分别对比各分区的国际刊和国内刊的发文量发现(表1),7 所高校产出的药学论文高比例(92.93%)流向了国外期刊。这与国家呼吁“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上”,存在相当差距。诚然,政策落地执行受到传统观念影响,完全转变认识尚需时日。要全面提高我国科技期刊的国际影响力和竞争力,科研工作者和编辑工作者还需共同为之努力。

从表1 的合计数据可以看出,高校工作者们最愿意在具有高影响力的国际刊上发表论文。Q1 区国际刊的论文数占比达到了47.79%,接近一半的论文发表在排名前25%的国际期刊上。而国内刊的情况则是Q4 区的占比相对最高,Q1 区占比最低。论文投稿的走向呈现两极分化趋势,国际刊Q1~Q4 区呈递减趋势,国内刊Q1~Q4 区呈递增趋势(图1),表明发表在国内刊的药学论文质量相对较低。

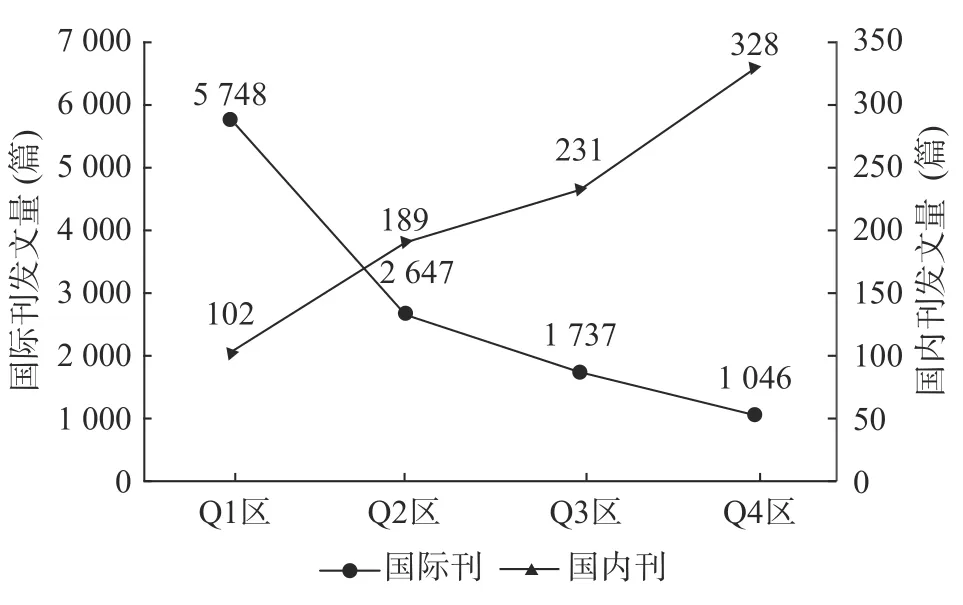

2.4 7 所高校在国际刊发文情况分析

通过检索Scopus 数据库,汇总得到2014 至2020 年7 所高校发表药学论文情况。由于药学学科属性,绝大部分论文发表在SCI 期刊上,发表在SSCI 和ESCI 期刊上的论文均不足40 篇。因此,本研究只统计总发文量及SCI 收录期刊的发文情况(图2)。北京协和医学院总发文量最高,为1 607 篇,上海交通大学相对最少,为1 085 篇。中山大学发表SCI 期刊论文相对最多,为1 548 篇,占中山大学在国际刊上发文总量的98.79%;而上海交通大学发表SCI 论文数量相对最少,为1 072 篇。7 所高校中,统计国际刊总发文量和SCI 论文数,均以上海交通大学的药学论文产出量最低。

图2 2014 至2020 年7 所高校在国际刊发表论文情况对比

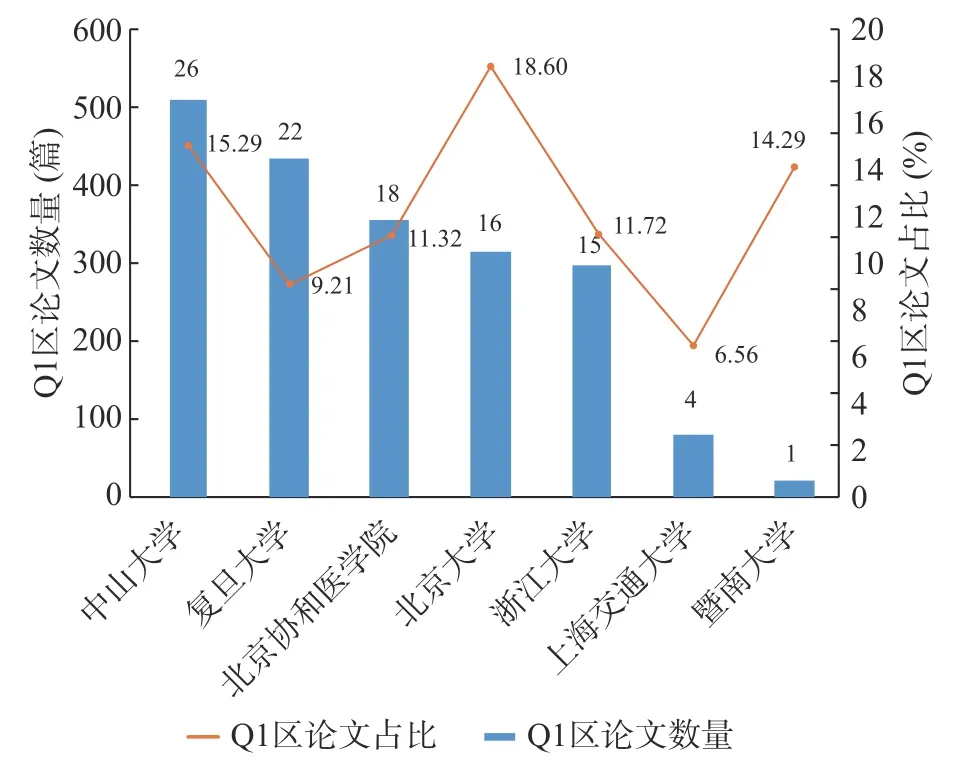

在Q1 区期刊上发表论文,从一定程度上可以反映该项研究或该作者的水平。统计某校在国际刊Q1 区发表论文数量及Q1 区论文数量占该校发文总量的比例,可以相对客观地反映该校药学研究成果在国际上所处的水平。在Q1 区发表论文数量最多的是中山大学(562 篇),占中山大学在国际刊上发文总量的35.86%。在Q1 区发文占比最高的是复旦大学(41.06%),次之是上海交通大学(35.94%)和中山大学(35.86%),说明中山大学发表的论文不仅数量多且质量高,而上海交通大学虽然发文数量最少,但是高质量论文占比相对较高。7 所高校在国际刊Q1 区发表论文数量及其在国际刊上发文总量的占比按照降序排列,如图3 所示。在这两项数据中,复旦大学和中山大学均位列前三,而暨南大学均排名最后。

图3 2014 至2020 年7 所高校在国际刊Q1 区发文数量及占比

2.5 7 所高校发表SCI 论文分析

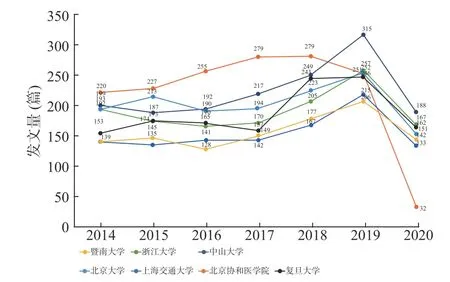

由图4 可见,2014 至2019 年,7 所高校发表SCI 论文数量整体呈上升趋势。其中,复旦大学2018 年SCI 论文数量明显增加,由2017 年的157 篇增至243 篇,增幅达54.78%;中山大学在2019 年达到所有高校最高值,当年发表了315 篇SCI 论文,较前一年增长了26.51%。值得注意的是,2014 至2018 年,北京协和医学院的SCI 论文发表量均位于各高校首位,连续5 年保持优势地位,但2019 年发文量较前一年减少了29 篇,降幅10.36%;且当年该校在国内刊上并无文章发表。到了2020 年,更是由2019 年的251 篇锐减至32 篇,较前一年又下降了87.25%。2020 年7 所高校的发文量较前均明显下降,以北京协和医学院最为显著,北京大学和中山大学的降幅均达到40%,降幅最小的暨南大学达到26%。比较2020 年与2019、2018 年各高校的SCI 论文数量,P值均<0.01,差异有统计学意义。推测可能与受到新冠肺炎疫情影响有关。

图4 2014 至2020 年7 所高校发表SCI 论文数量趋势图

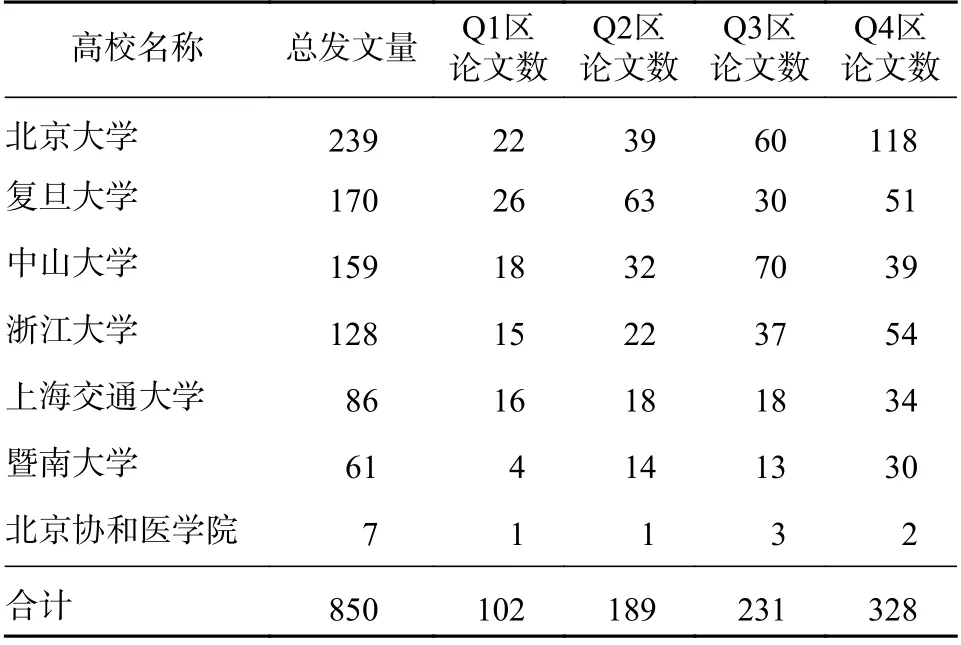

2.6 各高校在国内刊上发文情况分析

2014 至2020 年7 所高校在国内刊上发表药学论文情况见表2。其中,在国内刊发表论文最多的是北京大学(239 篇),占国内刊总发文量的28.12%。发表论文数量最少的是北京协和医学院,仅7 篇(0.82%)。在Q1 区、Q2 区发表论文数量最多的都是复旦大学,分别是Q1 区26 篇,占7 所高校Q1 区发文总量的25.49%;Q2 区63 篇,占7 所高校Q2 区发文总量的33.33%。而发文总数最多的北京大学在国内刊Q1 区发文占各高校Q1 区发文总量的21.57%,Q2 区论文占总发文量的20.63%,北京大学在国内刊Q4 区发表论文数量是7 所高校中最多的,占比35.98%。

表2 2014 至2020 年7 所高校在国内刊发表论文情况(篇)

分析某校在国内刊Q1 区发表论文数量及Q1 区论文数量占该校发文总量的比例,可以反映该校药学科研成果在行业内所处水平,有利于高校更好地开展科学研究,促进成果转化,提升学科竞争力。同时,了解同类高校药学学科发展状况,与自身发展情况对比,促进高校之间比学赶帮,更好地开展合作,优势互补,形成良性循环。7 所高校在国内刊Q1 区发表论文数量及其在国内刊上发文总量的占比按照降序排列,如图5 所示。以上两项数据中,同时位列前三的只有复旦大学,暨南大学成绩仍不理想。

图5 2014 至2020 年7 所高校在国内刊Q1 区发文数量及占比

2.7 合著机构分析

与校外机构开展科研合作,合著文章,有助于开拓思路、资源共享、利用优势资源解决复杂问题和扩大学术成果的传播范围[3]。对2014 至2020 年与7 所高校合著论文数量最多的10 家合作机构进行统计发现,多数机构限于本省/直辖市内的机构之间,跨省/市的机构合作明显少于省/市内机构间的合作,并且较少开展多中心、大规模的机构间合作。合作机构主要涉及高校、高校附属医院、科研院所、药品监管部门等,高校与生产、流通企业的合作较少。在与各高校合著论文数量最多的10 家合作机构中,按照跨省市合作进行降序统计,与北京大学合著的有复旦大学、中山大学和南京大学,与复旦大学合著的有北京大学和清华大学,与清华大学合著的有复旦大学和浙江大学,与浙江大学合著的有清华大学,其余3 所高校(北京协和医学院、暨南大学、上海交通大学)在合作机构TOP10 中无跨省/市合作。

国际合著论文反映了科研机构与国际同类机构沟通联系的密切程度,一定程度上也反映了该高校吸引国际科研机构开展合作项目的能力及其国际知名度[4-5]。但是,目前各高校开展的国际合作很少,产生的国际合著论文数量均未进入合著论文数TOP30。由此可见,各高校应加强与国内外高水平科研机构、团队的学术交流合作,不断提升学科的国际竞争力和影响力。

3 讨论

在选择数据库检索英文文献时,笔者选择了Scopus 数据库,因为该数据库涵盖了世界上最广泛的科技和医学文献的文摘、参考文献及索引,是全球最大的文献和引文数据库,覆盖了ScienceDirect和Pubmed 中的所有文献;且Scopus 数据库更新的时效性相对较高。

高校科研成果在我国药学科研中占据重要地位,科技论文又是科研成果的重要表现形式。根据Springer 出版社公布的自然指数排行榜,目前,我国科研人员对高水平论文的贡献度仅次于美国,位居世界第二,并连续多年保持年增长率10%以上的增幅[6]。本研究统计分析的我国双一流高校药学论文可以在一定程度上反映我国高校药学研究的顶级水平,结果显示,2014 至2020 年各高校共发表药学论文12 028 篇,其中,Q1 区论文占到48.64%,说明双一流高校普遍科研水平较高。2014 至2019 年发文量逐年递增,年增幅最高达14.42%。然而,我国论文的国际影响力仍然落后于某些发达国家,提示科研人员应进一步注重提升研究的质量。同时,在国际上整合优势资源,开拓国际合作也十分必要,因为国际合著论文在影响力上具有明显优势[7]。

双一流高校药学工作者在国际刊上发表论文的意愿明显高于国内刊,发文比例为13.15∶1。在国际刊上发表论文主要集中在Q1 区,而在国内刊发表的论文中,Q4 区的占比最高,从一个侧面反映了“发表国际刊被拒才投国内刊”的现状,这种局面仍然有待转变[8]。应当建立更为合理的科研评价机制,用政策激励研究者在国内优秀期刊上发表高水平论文[9]。

药学是科学研究与产业结合十分紧密的学科,产学合作可以促进高校科技成果转化,激发企业技术创新[6]。本研究结果显示,高校的跨机构合作相对局限于高校和科研院所之间,与药厂、医药集团的合作并不紧密,合著文章较少,科技成果转化效率偏低。由于我国多数药企自主研发能力不强,因此,将高校的基础研究与企业的应用研究结合起来,是药学产业创新发展的关键[6]。

学科建设是高校建设的核心,其水平是高校学术水平的主要标志。学科建设的成效归根结底反映在科研成果的产出和人才的培养上。各高校还应积极培养科研人才,加强国际交流合作,不断提升我国双一流学科的国际影响力。