顶空固相微萃取-气质分析油茶籽油挥发性成分方法优化

2021-07-25杨剀舟王佳雅段章群郭咪咪薛雅琳

杨剀舟,魏 征,王佳雅,栾 霞,段章群,郭咪咪,杨 茜,薛雅琳

(国家粮食和物资储备局科学研究院,北京 100037)

风味是植物油最具特征的感官属性,也是评价植物油品质的重要指标[1]。油茶(Camellia Oleifera)作为我国最具特色的木本油料作物,被誉为“东方橄榄油”,主要经过原料精选、炒制、物理压榨(螺旋压榨或者液压榨)以及最后经过滤技术生产而成,因具有浓郁、独特的风味及丰富的营养价值作用而备受消费者青睐[2]。因此研究和分析油茶籽油的挥发性成分,对进一步提升油茶籽油的风味品质及加工工艺,具有极其重要的意义。

固相微萃取(Solid Phase Micro-Extraction,SPME)是一种新型样品预处理富集技术,该技术具有无溶剂、灵敏度高、操作简便和检测限低(ng/g~pg/g)等优点,并可实现复杂样品的高通量检测、自动化分析,与高效液相色谱(HPLC)、气相色谱-质谱联用(GC-MS)等分析仪器联用,可实现同一样品富集、进样和检测等过程的统一,显著提高了分析方法的灵敏度和分析效率[3]。近年来,国内外学者利用固相微萃取(SPME)技术对于油茶籽油风味进行了一系列的研究,包括萃取技术优化[4]、加工工艺[5]对挥发性成分的作用以及不同品种地域风味特性[6]等。Guoyan Liu等[6]、Wenming Cao等[2]和杨春英等[4]分别采用 HSSPME-GC/MS对4种固相微萃取柱吸附效果进行了研究,发现50/30 μm二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS)柱子均具有最高的总峰面积、主峰面积和总峰数,但研究都采用水浴手动萃取,对风味物质信号种类和强度存在一定程度的影响;而全自动样品前处理(加热、搅拌和萃取)装置如顶空进样和CTC样品自动前处理已逐步开始应用在油脂风味研究中[7],这对提高风味物质研究的可靠性和准确性提供了可能,但目前缺乏对该技术的优化研究。

因此本文选用压榨油茶籽油为原料,采用全自动样品前处理-顶空固相微萃取(HS-SPME)结合 GC/MS技术建立了压榨油茶籽油挥发性成分的分析方法,并采用该方法对油茶籽油挥发性成分进行了初步鉴定和定量,同时对油茶籽油特征性风味物质进行解析。

1 材料与方法

1.1 实验材料

压榨油茶籽油,加工工艺为螺杆压榨法,毛油经自然沉降制得:北京市建宏中天农林发展有限公司。

1.2 仪器与设备

COMBI-xt PAL气相色谱多功能自动进样器暨样品前处理系统:瑞士CTC公司;Agilent 7890A-5975气相色谱质谱联用仪:美国安捷伦科技有限公司;100 μm聚二甲基硅氧烷(PDMS)、75 μm羧基/聚二甲基硅氧烷(CAR/PDMS)、65 μm 二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)和50/30 μm二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS)固相萃取头:美国Supelco公司;顶空进样瓶:上海安谱实验科技股份有限公司;实验所需其他试剂均为分析纯:国药集团化学试剂有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1 风味物质萃取步骤

参考刘晓君等[8]方法。将固相微萃取头固定后插入GC进样口进行老化,老化温度250 ℃,老化时间 30 min,载气速率 2 mL/min,分流比20∶1。称取4.00 g样品置于20 mL顶空瓶中,在CTC进样系统60 ℃保温箱中恒温搅拌20 min,待风味物质饱和后将萃取头暴露于样品顶空1.0 cm处解析20 min,最后取出萃取头在进样口250 ℃解析,同时启动仪器采集数据。

1.3.2 固相微萃取条件优化

参考LIU等[6]方法。筛选4种SPME萃取头100 μm PDMS、75 μm CAR/PDMS、65 μm PDMS/DVB和50/30 μm DVB/CAR/PDMS,分别研究了萃取温度(40、50、60、70、80 ℃)、萃取时间(20、30、40、50、60 min)和解析时间(3、4、5、6、7 min)对萃取效果的影响并确定最佳萃取条件。

1.3.3 GC-MS分析

参考LIU等[6]方法。

GC:色谱柱,HP-5MS毛细管柱(30 m×0.25 μm×0.25 μm);程序升温:起始温度 35 ℃,以 4 ℃/min升到 160 ℃,保持 1 min,再以10 ℃/min升到 220 ℃,保持 0.1 min,最后以15 ℃/min升到250 ℃,保持1 min。载气为高纯氦气,流速0.9 mL/min,进样口温度250 ℃,不分流进样。

MS条件:离子源,电子轰击;检测器电压70 Ev,传输线温度250 ℃,离子源温度250 ℃,四极杆温度150 ℃,质量扫描范围50~500 u。

挥发性组分的定量采用内标法[4],在样品中加入20 μL 1.142 mg/mL 1,2,3-三氯甲烷甲醇溶液作为内标,挥发性组分的含量为相当于内标物的相对浓度,计算公式如下:

化合物浓度(mg/Kg油茶籽油)= 化合物峰面积/内标物峰面积×内标物浓度。

1.3.4 相对气味活度值(ROAV)评价

参考孙宝国[9]方法。采用相对气味活度值(relative odor activity value,ROAV)对油茶籽油样品关键挥发性组分进行评价,对样品风味贡献最大组分的ROAVmax定义为100,其他挥发性组分计算如下:

其中:Ci和Ti分别为挥发性组分的相对百分含量及其对应的嗅觉阈值;Cmax和Tmax为对油茶籽油样品风味贡献最大组分的相对百分含量及其对应的嗅觉阈值。

1.4 数据处理

GC-MS分析结果由Mass Hunter软件检索计算机谱库NIST和WILLY定性分析,仅报道匹配度和纯度大于 80的鉴定结果(最大值 100),利用面积归一法计算挥发性成分的相对含量。

2 结果与讨论

2.1 萃取条件对萃取效果的影响

2.1.1 萃取头对萃取效果的影响

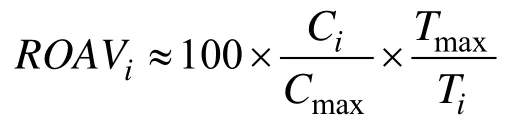

采用4种商业化固相微萃取头PDMS、CAR/PDMS、PDMS/DVB和CAR/PDMS进行筛选,以总峰面积、主峰面积和总峰数来评价萃取头的萃取效果。其中PDMS用于分析非极性挥发性物质,CAR/PDMS用于分析气体和小分子量化合物,PDMS/DVB用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物等,DVB/CAR/PDMS用于香味物质(挥发性和半挥发性 C3~C20)[10]。具体结果如图 1所示。

图1 萃取头对萃取效果的影响Fig.1 The influence of the extraction head on the extraction effect

从图 1中可以看出,DVB/CAR/PDMS在总峰面积、主峰面积和总峰数都是最高的,分别为10.07*108、6.94*108和61,总峰面积和主峰面积高于Guoyan Liu等[6]采用TR-5MS柱子对不同固相微萃取柱手动萃取气质分析得到的结果,DVB/CAR/PDMS分别为8.85*108、6.54*108,其中总峰数低于后者的92个,主要原因是作者采用的茶叶籽油样品是在炒制温度 180 ℃和炒制时间20 min下制备的,风味组成更加丰富。吴苏喜等[7]采用 DVB/CAR/PDMS通过顶空进样器对不同热处理压榨油茶籽油的风味研究时也得到了良好的效果,但是总峰数较少,可能与样品加工工艺有关。因此选择DVB/CAR/PDMS固相微萃取柱进行萃取条件优化。

2.1.2 萃取温度对萃取效果的影响

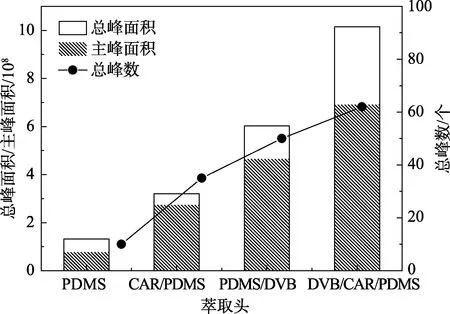

萃取温度升高时,待测物挥发成分在顶空的分配提高,缩短萃取平衡时间;但温度过高会降低待测物在涂层与基质中的分配系数,减少吸附量,影响方法灵敏度,同时温度过高可能会引起待测样品在萃取过程中发生如热降解、氧化反应等一些化学变化,影响检测结果。具体结果如图2所示。

图2 萃取温度对萃取效果的影响Fig.2 The effect of extraction temperature on the extraction effect

从图 2中可以看出,随着温度的升高,总峰面积和主峰面积逐渐上升,在 70 ℃达到平衡,而总峰数呈现一直上升的趋势,这与夏欣等[2]、Wenming Cao等[8]和刘晓君等[11]采用手动水浴加热萃取挥发性物质得出的研究结果不同,后者研究发现总峰面积和主峰面积在萃取温度高于 60 ℃后均出现了下降。这可能是由于在CTC电加热固相微萃取体系中,当萃取温度超过 60 ℃后,油茶籽油中风味物质发生分解以及高温导致脂肪酸氧化分解,生成的新的风味物质除了弥补风味物质损失,还与风味物质在微萃取柱涂层表面发生竞争性吸附,最终导致总峰数逐渐增加,而总峰面积和主峰面积不增加;同时在水浴加热体系下,由于加热方式的不同,造成风味物质的挥发和饱和过程的差异。考虑到高温下脂肪酸氧化对油脂本体风味物质的干扰以及风味物质的分解,因此选择60 ℃作为固相微萃取最佳温度。

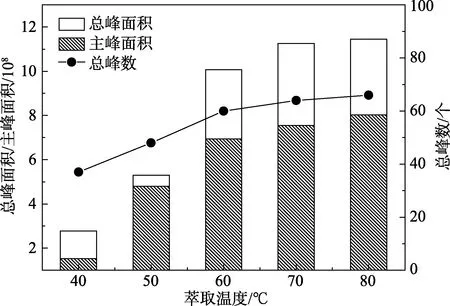

2.1.3 萃取时间对萃取效果的影响

萃取时间是萃取过程达到平衡时所需要的时间。萃取过程刚开始时固相微萃取柱的吸附量会出现迅速增加,当达到平衡点后上升趋势就变得异常缓慢。风味挥发性有机物平衡所需时间较短,一般十分钟内可达最大吸附量,而复杂基质及半挥发有机物平衡时间一般至少需要30~60 min[8]。

从图 3中可以看出,随着萃取时间的增加,总峰数、总峰面积和主峰面积逐渐上升,在50 min时达到平衡,风味物质在固相微萃取柱上的吸附解吸达到平衡。因此选择萃取时间为50 min进行下一步研究。

图3 萃取时间对萃取效果的影响Fig.3 The effect of extraction time on the extraction effect

2.1.4 解吸时间对萃取效果的影响

当解吸温度固定时,解吸时间与风味物质解吸程度紧密相关。时间不足,解析不完全,数据失真,后续样品受到污染;时间过长,固相微萃取柱涂层在高温下流失,缩短使用寿命。

从图 4中可以看出,总峰数、总峰面积和主峰面积受解吸时间影响变化并不显著,在 5 min时大致达到平衡,考虑到长时间高温对萃取柱的影响,因此选择5 min作为较佳的解吸时间。

图4 解析时间对萃取效果的影响Fig.4 The effect of desorption time on the extraction effect

综上所述,选择 DVB/CAR/PDMS固相微萃取柱进行压榨油茶籽油风味物质萃取实验,最佳萃取条件为萃取温度60 ℃,萃取时间50 min,解析时间5 min。

2.2 油茶籽油风味物质气质分析

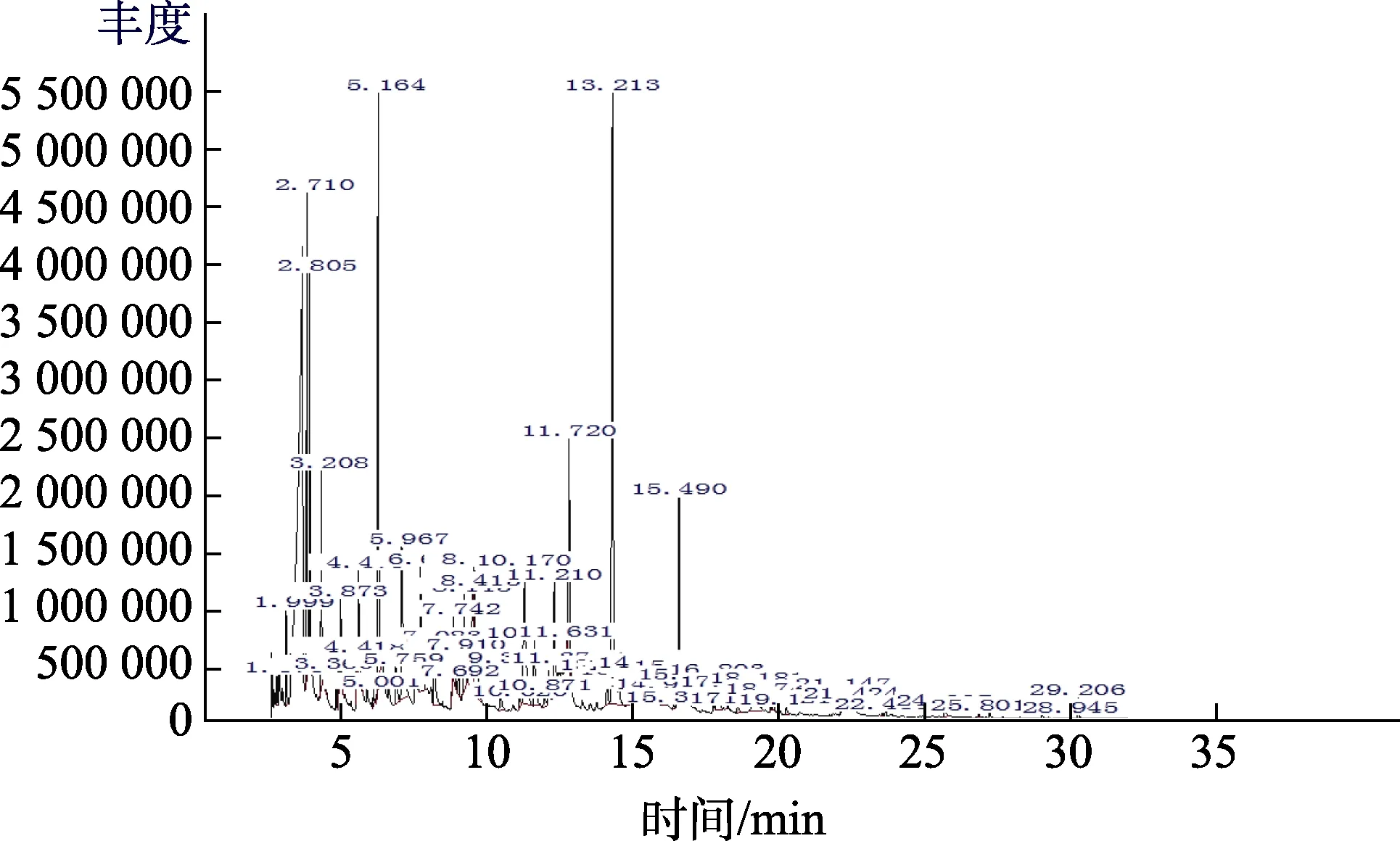

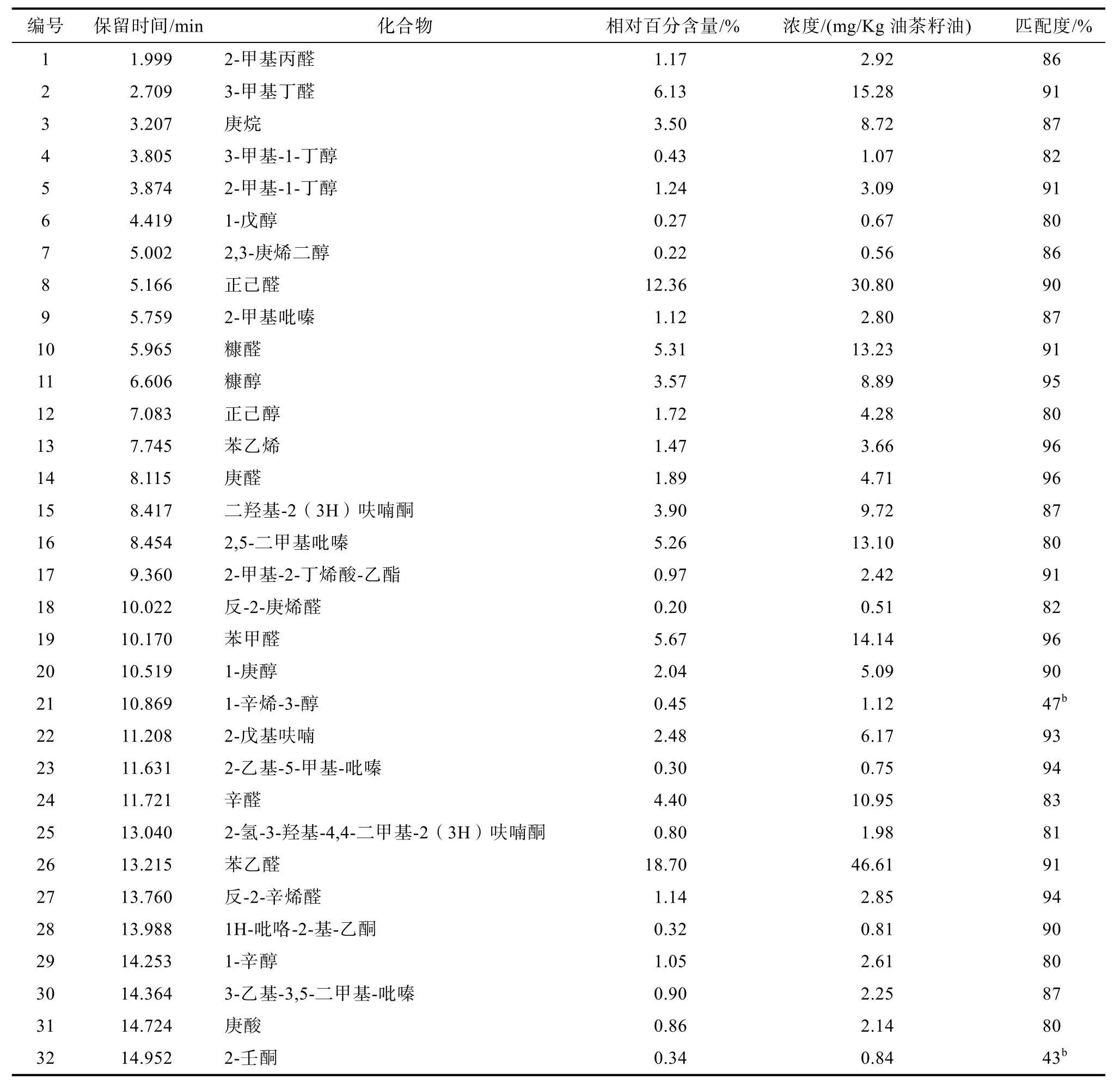

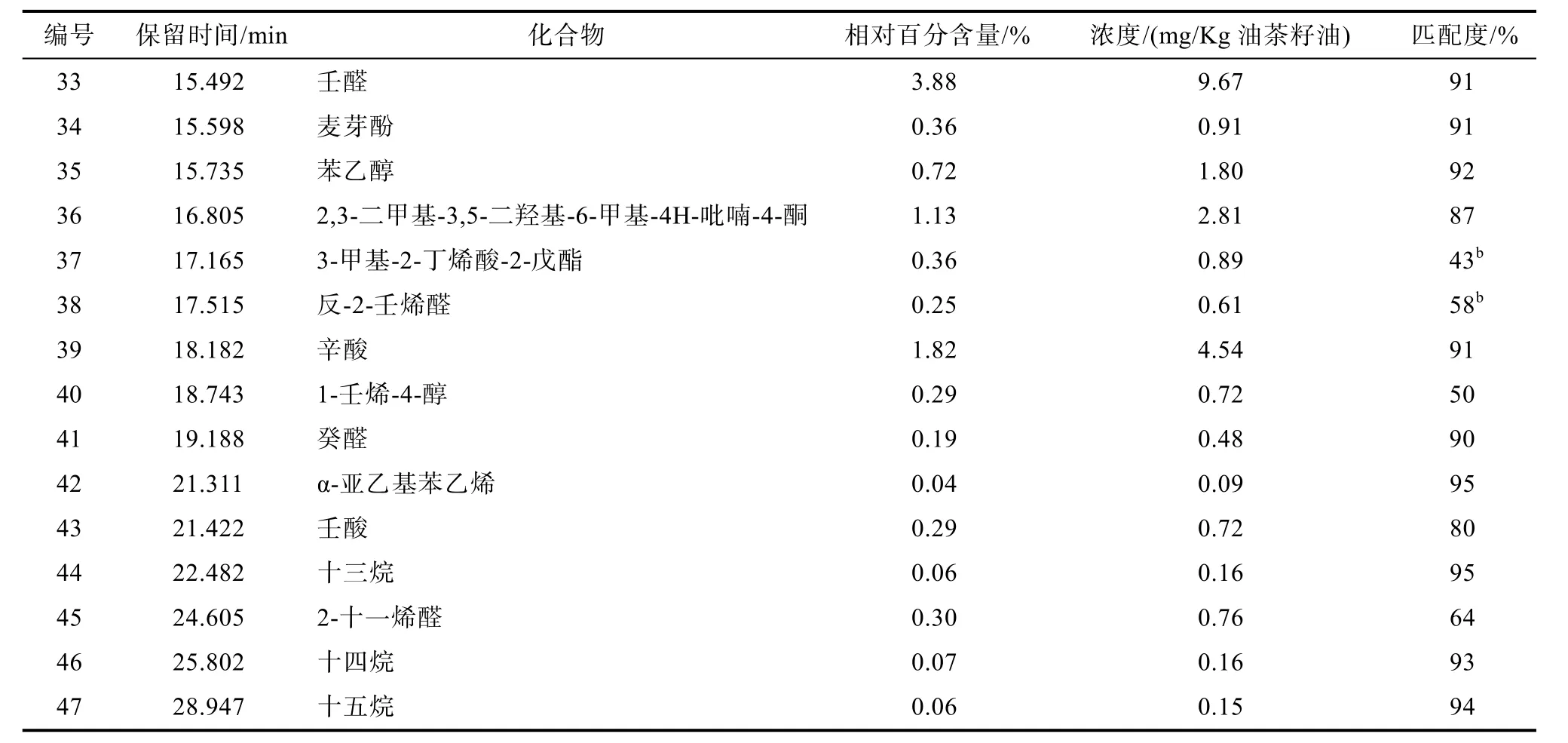

采用优化后的HS-SPME/GC-MS技术分离鉴定油茶籽油风味化合物,得到挥发性成分的总离子流图如图5所示。经NIST和WILEY数据库检索,得到的定性结果和定量结果如表1所示。

图5 油茶籽油挥发性风味物质总离子流图Fig.5 Total ion current diagram of volatile flavor compounds in camellia seed oil

表1 油茶籽油挥发性风味物质GC-MS分析结果Table 1 GC-MS analysis results of volatile flavor substances in camellia seed oil

续表1

由表1可知,实验共鉴定出油茶籽油风味物质共60多种,其中匹配度大于80的约47种,分别为11种醛类、7种醇类、5种呋喃、5种烃类、4种吡嗪、3种酸类、2种吡喃、2种酯类、2种酮类和1种吡咯。

鉴定出的醛类物质含量最高,占油茶籽油挥发性成分的56.28%,浓度为140.29 mg/kg油茶籽油,主要为脂肪族醛,一般被描述为青草味、豆味或酸败味,如正己醛是亚油酸主要氧化产物之一,反-2-癸烯醛、2-十一碳烯醛和癸醛是油酸的过氧化产物[12];其次为芳香族醛,苯甲醛和苯乙醛具有与脂肪族醛完全不同的风味特征,分别具有类杏仁味和类蜂蜜味[13]。呋喃类化合物是油茶籽油挥发性成分的第二大化合物,占总含量的16.06%,浓度为 39.99 mg/kg油茶籽油,主要为呋喃醛和呋喃酮类,气味阈值较低,一般处于mg/kg水平,呋喃类化合物具有焦糖味、甜味、水果味和坚果味等风味特征[13];醇类化合物是油茶籽油挥发性成分的第三大化合物,占总含量的8.43%,浓度为21.01 mg/kg油茶籽油,一般气味阈值较高,通常不认为是油脂的风味物质,其中苯乙醇的气味阈值较低,具有甜玫瑰花味和桃子味[13]。吡嗪类化合物是油茶籽油挥发性成分的第四大化合物,占总含量的 7.58%,浓度为 18.90 mg/kg油茶籽油,一般甲基吡嗪、二甲基吡嗪的气味阈值相对较高,而甲基或乙基取代吡嗪的阈值相对较低,一般是 μg/kg级别,吡嗪类化合物研究中认为与热加工中的坚果味、烘烤味、泥土味或土豆味显著相关[14];此外鉴定出一种酮类化合物2-壬酮,通常被描述为玫瑰花味和茶叶味;一般酯类和烃类物质气味阈值相对较高,一般不认为是油脂的风味物质。

罗凡等[15]采用 HS-GC研究不同炒制条件下压榨油茶籽油的挥发性成分组成时发现约 18种主要挥发性成分,在炒制温度140 ℃时,醛类物质约为 46.84%,呋喃类约 11.91%,醇类约为10.92%等,相对含量与我们的差别较大,可能与采用的萃取技术有关。况小玲等[16]采用 GC-MS对螺旋压榨法制备的油茶籽油风味组分分析发现,得到的风味物质为 57种,其中醛类物质59.23%,酸类物质16.89%,醇类物质9.16%,烃类物质 5.62%,杂环类 0.48%,除了酸类和杂环类,其他与我们的结果基本一致。

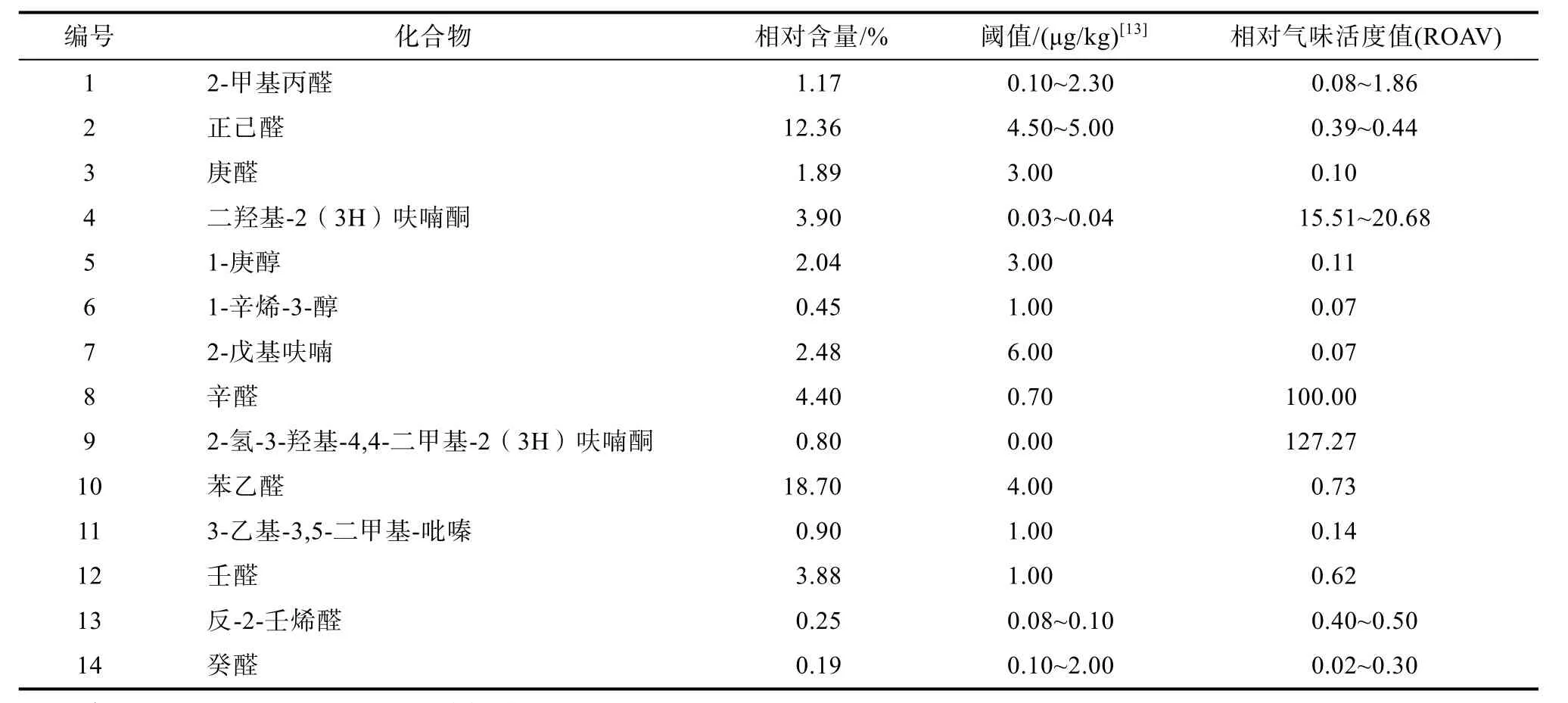

2.3 油茶籽油风味物质ROAV分析

风味物质对于油脂整体风味的贡献除了与含量有关以外,还与风味物质的阈值紧密相关。因此通过比较风味物质的相对气味活度值可以近似判定整体风味贡献度。一般认为 ROAV≥1的物质为样品中的关键性挥发组分,而0.1≤ROAV<1的物质为样品中重要的修饰组分[9]。结合油茶籽油挥发性组分的相对百分含量(4.40%)和嗅觉阈值(0.7 μg/kg),确定辛醛的相对气味活度值ROAVmax=100。油茶籽油挥发性风味物质相对气味活度值如表2所示。

从表2中可以看出,ROAV>100的风味物质为2-氢-3-羟基-4,4-二甲基-2(3H)呋喃酮和二羟基-2(3H)呋喃酮,该类化合物主要在炒籽后期产生,一般具有甜焦糖味;其次为ROAV=100的辛醛,一般具有脂肪味、柑橘味和蜂蜜味;再次为0.1≤ROAV<1,2-甲基丙醛、苯乙醛、壬醛、正己醛、反-2-壬烯醛、癸醛、1-庚醇、3-乙基-3,5-二甲基-吡嗪,主要为醛类物质,一般为脂肪味、青草味和香橙味等,辅以吡嗪的坚果味和烧烤味;最后是ROAV≈0.1的1-辛烯-3-醇和2-戊基呋喃,一般为香草味、薰衣草味、玫瑰香味和水果香味等。上述14种风味物质各具特点,通过相互之间的协同作用,共同构成了油茶籽油特征风味物质。李梓铭等[17]通过HS-SPME-GC-MS对物理压榨油茶籽油挥发性物质进行分析并结合相对气味活度值发现,压榨油茶籽油中特征风味物质(17种)主要由醛类物质(10种)组成,和我们的研究结论相对一致,但我们研究中关键性风味物质为呋喃酮类物质,醛类等为风味修饰成分,而后者醛类作为关键性风味成分,分别为辛醛、壬醛、反-2-癸烯醛、2-庚烯醛、甲酸辛酯、己醛、庚醛、庚醇和2-戊基呋喃。

表2 油茶籽油挥发性风味物质相对气味活度值Table 2 Relative odor activity value of volatile flavor substances in camellia seed oil

3 结论

本文采用全自动样品前处理-顶空固相微萃取(HS-SPME)结合气相色谱-质谱联用(GC/MS)技术建立了压榨油茶籽油挥发性成分的分析方法,最佳的萃取条件为:DVB/CAR/PDMS固相微萃取柱,萃取温度60 ℃,萃取时间50 min,解析时间5 min,相比较传统手动水浴萃取法具有更高的总峰面积和主峰面积;采用该技术共鉴定和定量出压榨油茶籽油挥发性成分47种,其中醛类化合物是油茶籽油中主要的挥发性成分;通过ROAV分析得到压榨油茶籽油的特征风味物质为2-氢-3-羟基-4,4-二甲基-2(3H)呋喃酮、二羟基-2(3H)呋喃酮、2-甲基丙醛、苯乙醛、壬醛、正己醛、反-2-壬烯醛、癸醛、1-庚醇、3-乙基-3,5-二甲基-吡嗪。