留取丹心照汗青

2021-07-20黄茵广州

◆黄茵(广州)

一

1977年元旦前夕,我的外祖父黄谷柳突发脑溢血随后病逝。外祖母搬来与我们同住,外祖父的笔记、日记、信札、胶片还有书籍随同转移至我们家。四年后外祖母病逝,母亲将遗物中的胶片分成三份,给了她的弟弟和妹妹以作留念。外祖父的著作、笔记、日记和信札则被我的父母留在了家里,和分到我们家的300格胶片一起,藏在我母亲床下的一口纸箱里,23年里跟随我们家数次搬迁。

2003年底,我发现了它们,随即辞去《香港风情》杂志编辑部主任的工作,去考证它们的底细──13本黄谷柳的笔记和日记、一大堆分装零乱且没有标注的135和120胶片,还有很多写在各种劣质纸张上的笔迹各异的来信。我知道如果我不去整理,它们就会烂在我手上。复活它们并使其传世,我责无旁贷。

我运气不错,开始做这件事时,就有万科网友帮我联系上罗工柳先生,他也是照片上的人,罗老领我走进这扇大门,我从此跟当年的志愿军建立起非常有意思的联系。

2006年,我在近300格胶片中选出部分照片,作为黄谷柳朝鲜战地日记的插图,在岭南美术出版社出版了第一本书《黄谷柳朝鲜战地写真》。

次年清明节,舅舅回来扫墓,我说服他把自己保存的黄谷柳胶片交给我扫描和整理出版,之后我手上又多了300多格黄谷柳胶片,我重新踏上寻访照片中的人物和知情者的旅途。

二

2007年,我有幸找到孙良江老师做我这项工作的长期拍档,他完成了将所有黄谷柳胶片转为数码文件的采集和修复以及后来的图片输出工作,这其中的艰辛和成就的喜悦,也只有经历过的人才会懂。

同年底,我用查访结果出版了以这些照片为主、加以图注及尾注的图书:《1951-1953,中国的文人与中国的军人──巴金和他的战友们在朝鲜前线》。图书出版当月,中国作协和中国现代文学馆举办了该书的首发式与同名展览,并馆藏了120幅黄谷柳朝鲜战地摄影作品。

1951年4月12日,首届中国人民赴朝慰问团第四分团西线小组在朝鲜肃川慰问刚从第四次战役下来休整的38军,刘西元政委兴奋地举起祖国人民的慰问锦旗细看。随团记者黄谷柳拍下这激动人心的镜头。

我总在想,我只选用了部分照片放入了已出版的两本书,还有许多没标注的底片没印到书上,我应该怎么处置这批东西?还有那么多未面世的战地照片啊!不管将来有没有用处,我得先把它们整理出来再说。

508格抗美援朝底片,一格一张、两格一条、三格一条,装在小腊纸袋里像洗过N次的一堆扑克牌,看着毫无头绪,但它们确是有关联的──内容、剪痕、条码、色差,构成毎一卷胶片的独特个性。只要我能够恢复每格底片在每个胶卷中的排序,就可以还原外祖父在朝鲜战场的拍摄过程了!

心动就行动,我在一年前孙良江老师给我做的木板大灯箱上,玩重构毎个胶卷的拼图游戏,通过无数个黑白影像与我掌握的旁证史料相互对照以便判断照片的拍摄时间,然后就在电脑上插入那天的黄谷柳朝鲜日记。一旦发现有误,再分析再调整。

2009年12月,解放军出版社的兰草突然来电话,说为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战60周年,他要向出版社报抗美援朝出书选题,问我能不能在2010年5月前交书稿给他。

我说行。

三

今天回看这件事情,最难的是什么?不外是它的磨人吧。在孙良江老师,他得对600格六七十年前的黑白胶片进行采集修复,存储为数码文件和输出图片,其中艰难不遑多让。在我,去调查一张历史照片上的人和事,跟调查508张历史照片上的人和事,简直是两重天地。

我用一年时间重新分析胶片,对照外祖父的朝鲜日记和三本当年的38军内刊及有关书籍,还有我五年来跑了多个省份找到照片中仍在世的志愿军战士的采访记录,我终于能够很有把握地给每张照片写上文字说明了。

感谢解放军出版社的兰草编辑给予我勘误和出版的机会,2011年1月,解放军文艺出版社推出套装图书《黄谷柳朝鲜战地摄影日记》和《罗工柳朝鲜战地摄影·速写·日记》。

同年9月,由中国平遥国际摄影大展组委会和解放军出版社联合主办的“深度揭秘朝鲜战地摄影日记展”在平遥开展,展出的正是从这两本图书精选出来的战地照片。

2018年,在黄谷柳的祖籍地东兴市,200幅照片组成的“‘解放海南岛、抗美援朝’黄谷柳战地摄影展”在中越友谊纪念馆长时间展出。2020年,这批照片先后在防城市文化艺术中心、广西自治区政协书画院巡展,它还将迁入东兴市即将落成的黄谷柳纪念馆,拥有自己永久的家。

今年11月,“黄谷柳朝鲜战地摄影展”参加第二届开平“沙飞摄影周”,这是广东省首次展览黄谷柳的摄影作品。他在广东工作生活多年,和夫人在广州入土为安,我相信他老人家若泉下有知,定会老怀大慰。家乡也终于有机会了解文学家的黄谷柳,了解当他身为战地摄影师和记者时那深入战士灵魂的摄影视角、表现功力以及他对战场细节的关注。

2020年7月16日,中央军委政治工作部麾下大型纪录片《为了和平》摄制组抵达广州,采访黄茵讲述黄谷柳朝鲜战地胶片的故事,他们拍摄这些70年前来自朝鲜战场的胶片。

三个月后,大型纪录片《为了和平》在央视综合频道的黄金时段首播,国防军事频道等其他频道重播,部分省、区、市卫视跟进播出。在第五集《万众一心》中,这批胶片及其故事压轴呈现1分38秒。

四

2008年2月的一个下午,我在自己博客上看到留言。一个陌生人向我讨要他爷爷的照片,小伙子准备给80岁的爷爷祝寿,要做一个纪念爷爷参加革命60周年的光盘,他上网搜到了我的网页,上面有他爷爷的名字和小照片──他爷爷就是当年与黄谷柳和巴金在朝鲜开城合影的志愿军583团团长齐金丙。

我跟他的爷爷齐金丙联系上了,我坐火车去南京看望老人,听他讲当年的故事。583团也跟我联系上了,他们想把黄谷柳在朝鲜拍583团的照片挂在团史室。电话里的军人对我说:老兵退役新兵入伍,他们都会来团史室向照片上的英雄前辈致敬。

我把四张照片放大20寸寄过去──想象着老兵退役新兵入伍,他们都会从这些照片前面走过。

2020年12月 写于广州

38军文工团和慰问团曲艺队合作表演文娱节目。朝鲜山坳当剧场,山坡是层层座席。黄谷柳摄于1951年朝鲜肃川。

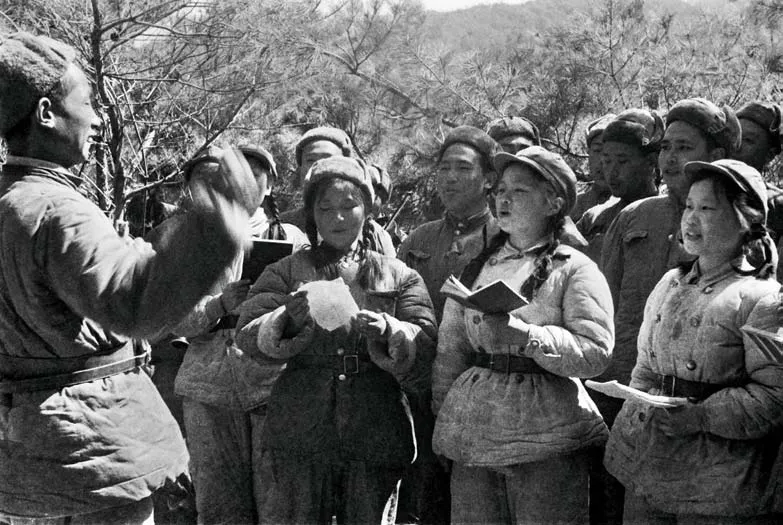

为欢迎从祖国来的慰问团,112师文工队在松林中表演歌唱节目。指挥刘洪涛,前排右起刘恩洪、徐萍、段会仁;中排右起王宝贤、海成久等。黄谷柳摄于1951年朝鲜肃川。

112师334团的战斗英雄,左起:岳元德、赵长海、潘天炎……黄谷柳摄于1951年朝鲜肃川112师驻地。

第四次战役自1951年1月25日起至4月21日止,经过汉江南岸坚守防御、横城地区反击作战及宽大正面的机动防御,共歼敌78000余人,使敌平均每天前进不到一公里半,我军赢得85天的时间,掩护了我新入朝参战部队的开进、集结,为下次战役准备了条件。

在这次战役中,有着“平江起义团”光荣历史的112师334团背汉江而战,江面即将开冻,粮弹供应困难,但他们仅依托野战工事,顽强抗击兵力火力均占绝对优势的“联合国军”的反扑,以巨大代价胜利完成战役掩护任务,受到志愿军司令部的嘉奖。其334团8连被记集体二等功并被授予屡战屡胜锦旗。

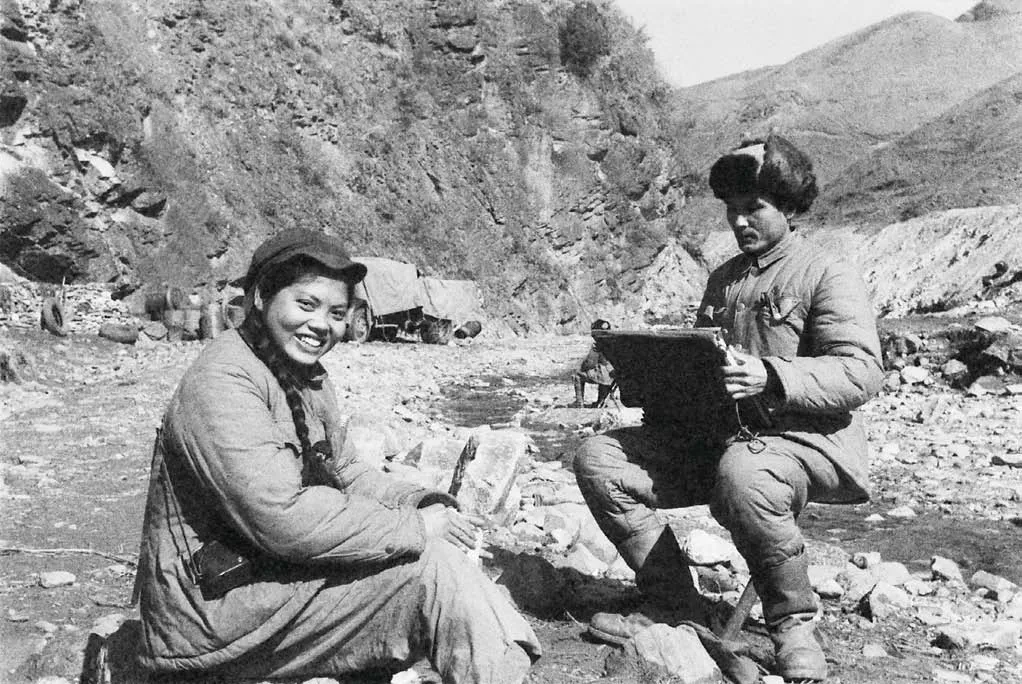

1952年3月,以巴金为团长的中国文学艺术家访朝代表团奔赴朝鲜前线,画家辛莽在崇山峻岭的蔽护下给志愿军女战士马怡画素描。黄谷柳摄。

马怡,65军193师政治部干事,她的第一任丈夫在宁夏的解放战争中牺牲了。入朝前,组织让她跟578团团长田润生结婚,结了婚才许她入朝。于是,马怡就跟田润生结婚了。

第一次战役时,578团穿插在汉城的汉江边上,敌人一发炮弹把578团的团长田润生、政委、副团长和政治部主任,还有副政委,一下子都炸翻在江里。刚结婚的马怡,丈夫又牺牲了,牺牲于志愿军入朝的第一次战役。

马怡擦干眼泪,埋葬悲痛,继续坚守在保卫开城的战斗岗位上。

1951年4月25日,38军军部召开欢送会, 首届中国人民赴朝慰问团的高凤山、曹宝禄给志愿军士兵和朝鲜百姓演出自己编写的八角鼓单弦说唱《青年英雄潘天炎》。黄谷柳摄。

1952年4月5日,黄谷柳摄于平壤城外的兄弟山。

建军仅四年的朝鲜人民军,有2个近卫师、2个近卫团,战斗英雄87名。以金日成将军抗联时期的班底为基础,编制、技术学苏军,政治思想工作学我军,其中不少朝鲜籍士兵回国参加解放战争之前,就是我解放军中骁勇善战的老战士。

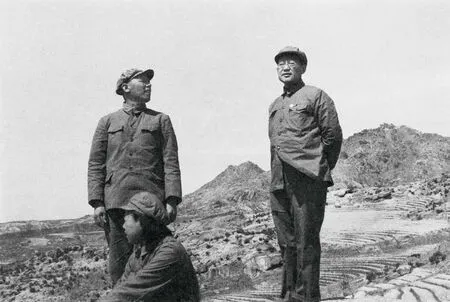

1952年3月,以巴金为团长的“中国文联朝鲜战地访问团”创作组17人奔赴朝鲜前线。这一回,黄谷柳以作家身份与巴金编在一个行动小组,一起深入前线采访志愿军将士。4月13日,驻守开城的65军政委王道邦将军率巴金一行人登上子南山瞻仰姚庆祥烈士墓。黄谷柳拍下王将军与巴金伫立眺望和平的珍贵镜头。背景雄伟的松岳山在望,那是"三八线"的位置,山顶有人民军驻守。战争爆发了18个月,李承晚的统治区开城成了中朝人民军的解放区,成了停战谈判的所在地。文学艺术家们在战火纷飞中见证了志愿军抗美援朝、保家卫国的光荣历史,他们从前线发回的战地特写、归国以后创作的文学艺术作品,深深地影响了几代中国人。

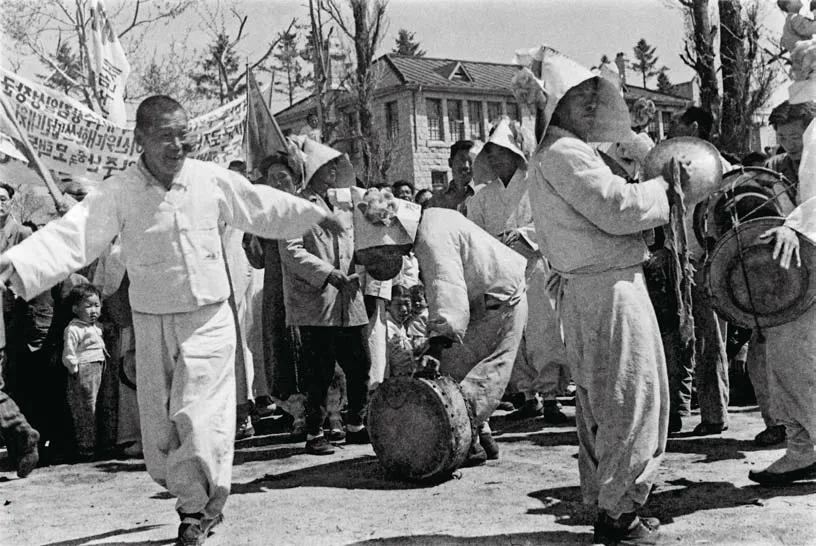

5月1日早饭后,巴金和黄谷柳到开城运动场看庆祝大会。巴金认为这是他入朝以来参加的最大、最热烈的庆祝会。黄谷柳摄。

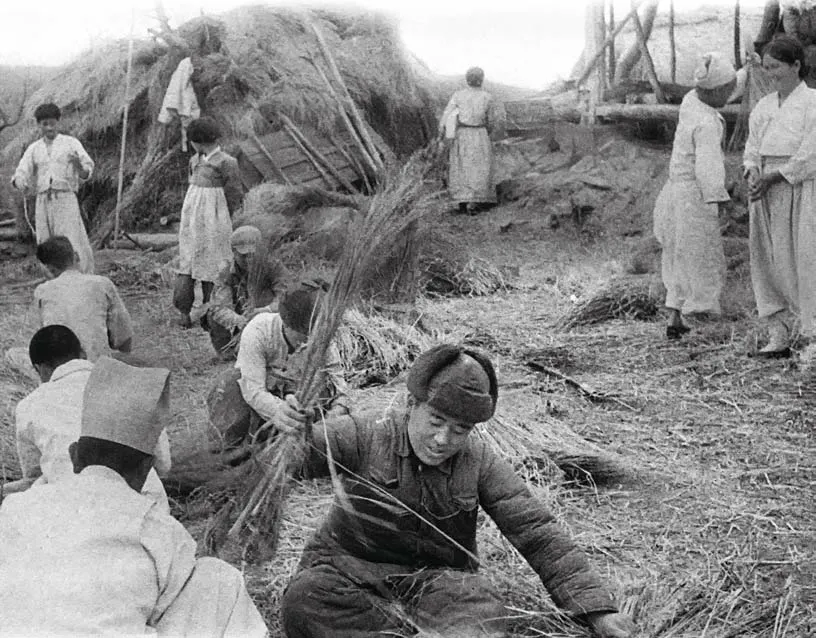

1952年5月9日,黄谷柳和巴金搬到驻齐良洞的通讯连深入生活。这个连在郭连长、王指导员的领导下群众工作做得很好。志愿军战士帮助朝鲜老百姓重盖被美军机炸毁的房子。黄谷柳摄。