近35年南四湖水域面积动态变化及驱动力分析

2021-07-16侯学会徐洪彪李新华王猛隋学艳梁守真

侯学会,徐洪彪,李新华,王猛,隋学艳,梁守真

(1.山东省农业科学院,山东 济南 250100;2.临沂市水文局,山东 临沂 276001)

水域是湿地生态系统的重要组成部分,在维护湿地生态系统平衡、调节流域小气候、保护流域生态功能等方面占据重要地位。在全球气候变化和人类活动不断加剧的背景下,湿地生态系统的水域面积发生了不同程度的变化,引起气象、水文和生态等多学科学者的重视。南四湖是我国华北地区最大的淡水湖,地处鸟类迁徙的咽喉地带,珍稀生态资源丰富[1]。南四湖又是南水北调东线的重要枢纽,京杭大运河贯穿湖区,湖周边农业等人类活动频繁。近年来,受气候和人类活动的共同扰动,南四湖出现湖区萎缩、水位下降[1,2]、生态环境受到破坏[3,4]等问题,因此,开展长时间序列的水域面积动态监测并分析其影响因素具有重要意义,已引起众多学者的关注。如蒋斋等[5]基于Landsat影像解译发现,1975—2015的近40年间,南四湖水域在波动中略微增长,但湖区面积出现萎缩;梁佳欣等[6]基于三期遥感数据得出1985—2015年间南四湖水域面积有扩大趋势的结论;Sun等[7]基于MODIS数据研究发现,2000—2010年间,南四湖水域面积略微增加,但水体覆盖的累积时间显著低于全国其他湖泊。但吕方等[8]基于四期遥感解译的结果认为,在1982—2012的30年间,南四湖自然水域面积以17.63 km2/a的幅度减少。

南四湖水体覆盖面积受自然和人为因素的共同作用,并且特殊年份的重要气候变化对湖面影响极为明显。但已有研究多只分析整个研究时段内的湖面面积变化,而对特殊年份的突变因素,如特大干旱、特大降水等考虑不足。因此,基于前人研究结果,本研究利用长时间序列的Landsat影像,提取1984—2018年南四湖水域覆盖区,并在分析近35年南四湖水域面积总体变化的基础上,以2002年特大干旱年为界点,进一步探讨2002年前后南四湖水域面积的动态变化;并结合流域气温、降水等气象资料和相关社会经济数据,对南四湖水域面积变化的自然和人为驱动因素进行分析,以期为流域生态环境保护提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

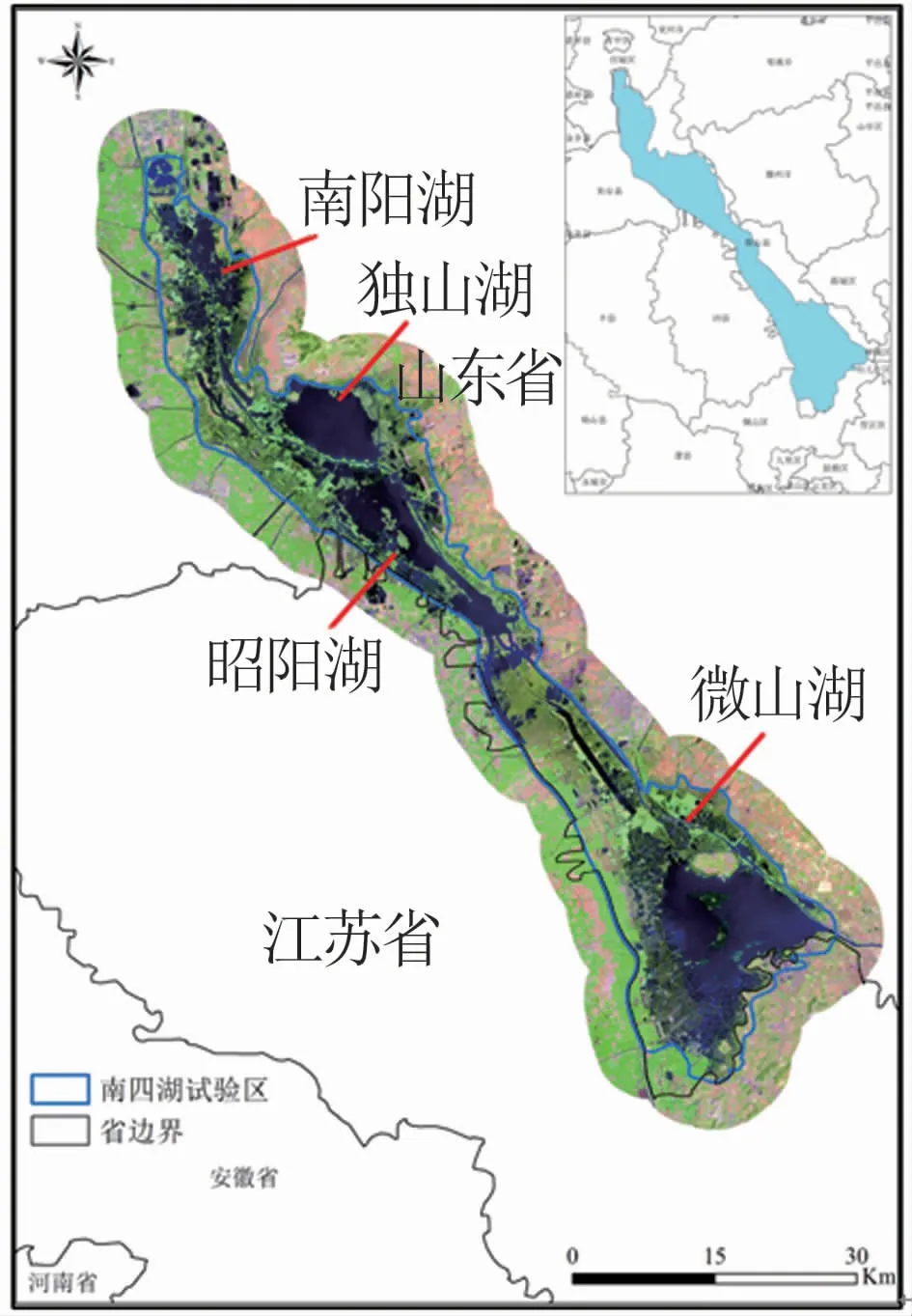

南四湖(34°45′~35°34′N,116°56′~117°36′E)是华北地区最大的内陆型淡水湖,从南向北,由微山湖、昭阳湖、独山湖和南阳湖四个湖区串联组成,位于山东和江苏两省七县市(济宁市、微山县、滕州市、枣庄市、鱼台县和沛县、徐州市)交界处(图1),行政上属济宁市微山县管辖,为南水北调东线的主要调蓄枢纽之一,地理位置比较重要。南四湖流域为典型的暖温带大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,年均温约14℃,年均降水量700 mm左右[9]。近年来,随着南四湖流域气候变化和人类活动愈加频繁,南四湖水资源短缺问题日益严重,生态环境不断恶化。

图1 研究区域位置概况

1.2 数据源

本研究采用的遥感数据来自于美国地质调查局网站覆盖研究区的1984—2018年Landsat系列卫星数据,空间分辨率为30 m。为排除突发降水、植被、冰等因素对水域面积提取结果的影响,主要选择9月下旬至11月上旬的影像,共筛选出28期数据。基于ENVI软件对遥感影像进行几何校正、辐射定标、大气校正等预处理,并对Landsat-7 ETM SLC-off数据基于Landsat Gapfill插件进行条带修复。然后基于南四湖试验区矢量界线裁剪获取研究区的遥感数据。

研究区的气温和降水资料来源于中国气象科学数据共享网(http://data.cma.cn/),选择南四湖流域及周边40个气象站点的年均温和总降水量数据。以海拔高度作为调整因子,基于MicroMet模型[10]将站点数据插值为栅格数据,然后以南四湖试验区为基准,建立30 km的缓冲区,统计获得该缓冲区内1984—2018年的年均温和降水总量。另外,收集了1993年以后微山县渔业总产值统计资料,以期为探索人类活动对南四湖水域面积的影响提供参考。

1.3 研究方法

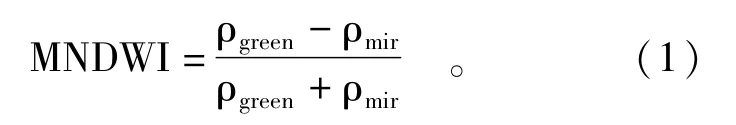

1.3.1 水域面积提取 依据改进归一化差异水体指数(modified normalized differencewater index,MNDWI)(公式1)[11]进行南四湖水域面积提取。该指数能够很好地区分出建设用地和水体区域,并且能够揭示水体微细特征。但该指数在区分山体阴影和水体时可能出现混淆[12],因此,在根据地物MNDWI特征初步提取研究区水体区域的基础上,我们又基于决策树构建分类体系,对水体和阴影进一步区分。

式中,ρgreen为绿波段的反射率,绿波段如Landsat TM/ETM+的第2波段、Landsat OLI的第3波段;ρmir为中红外波段的反射率,中红外波段如Landsat TM/ETM+的第5波段、Landsat OLI的第6波段。

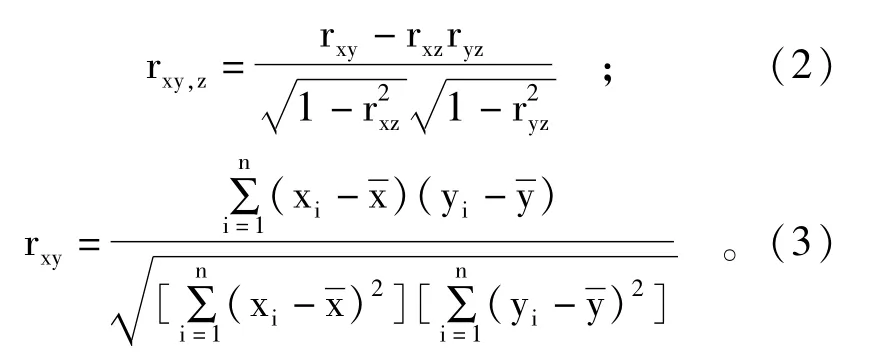

1.3.2 气候因素对水域面积影响的分析方法一般来讲,不同气候要素之间存在一定的相关关系,为更明确地分析气候因素(气温和降水量)对南四湖水域面积变化的影响,本研究采用偏相关分析方法评价南四湖水域面积与气温和降水的相关关系,并以皮尔逊相关系数P评价相关关系的显著性。偏相关系数和相关系数的计算公式如下:

式(2)中,rxy,z表示在去除变量z影响的条件下变量x与变量y的偏相关系数;rxy、ryz、rxz分别为变量x与y、y与z、x与z间的相关系数,根据公式(3)求得。

2 结果与分析

2.1 近35年南四湖水域面积年际变化特征

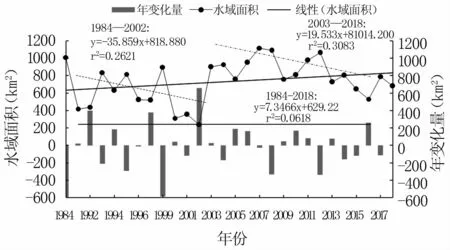

图2为基于Landsat影像提取的28年的南四湖水域面积。从整体上看,研究区水域面积最大的年份在2007年,为1 119.29 km2,最少的年份在2002年,仅为242.76 km2,前者是后者的4.6倍。虽然1984—2018年间南四湖水域面积在波动中以年变化量为7.35 km2的速度增加,但以2002特大干旱年为分割年看,1984—2002年及2003—2018年两个时间段,南四湖水域面积减少趋势均比较明显:1984年,南四湖水域面积为1 012.48 km2,而2002年仅有242.76 km2的区域被水体覆盖,年减少量达35.86 km2,减少比较剧烈;虽然在2003年水域面积迅速恢复到903.71 km2,但之后在波动中整体仍呈减少趋势,到2018年研究区水域面积仅为682.46 km2。

图2 1984—2018年南四湖水域面积的时间变化

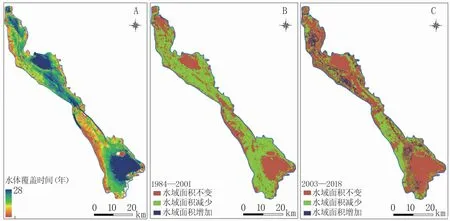

进一步对南四湖试验区内水体覆盖时间和典型时段内的水域变化空间格局进行分析,结果如图3所示。在提取的28年南四湖水体区域数据中,水体覆盖比较稳定的区域仅为120.26 km2,占最大水体面积的9.97%,主要分布在微山湖南部和独山湖北部,而微山湖北部和西部水域面积波动较大,在很多年份几乎没有水体覆盖,覆盖时间少于5年(图3A)。从整个研究区来看,水体覆盖20年以上的区域为41.01%,而10年以下的区域比例达25.26%。根据图3B,1984—2002年间,有53.98%的区域水体覆盖显著减少,水域不断向湖中心萎缩,仅微山湖南部、独山湖北部和南阳湖北部区域水体面积保持不变。而2003—2018年间(图3C),水体覆盖区域相对比较稳定,67.49%的水域面积不变,水域减少的区域仅占25.23%;而在微山湖的西部、昭阳湖的西部和南阳湖的南部区域,水域面积出现扩大趋势,扩大面积占研究区面积的7.28%。

图3 1984—2018年研究区水域面积变化的空间格局

2.2 近35年南四湖区域气候变化

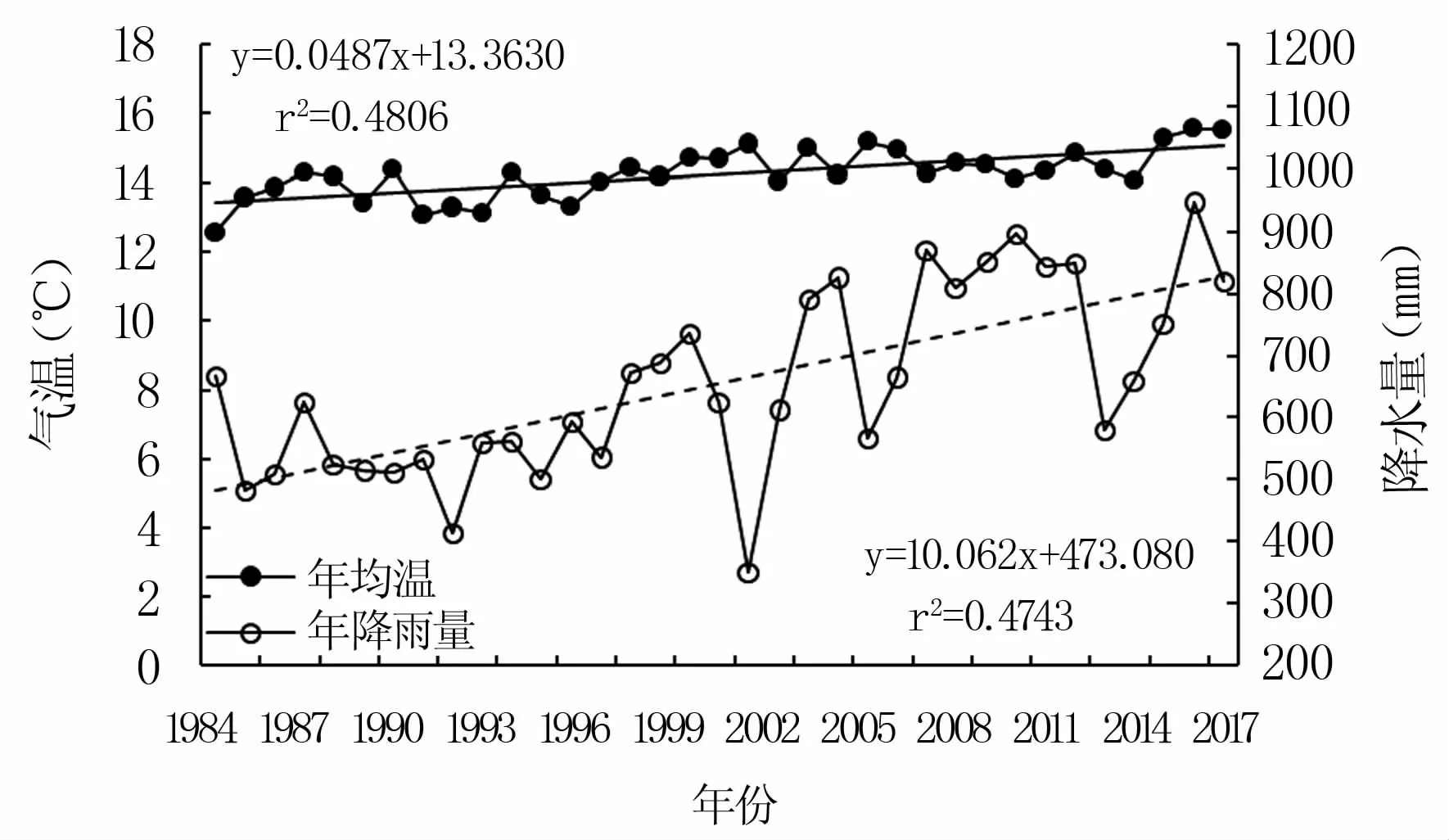

从图4可以看出,1984—2018年间,南四湖区域年均温平均为14.24℃,在波动中以每10年0.49℃的速率上升;1984—1986年,南四湖区域温度均低于平均温度,其中1984年气温最低,为12.52℃,而2017年年均温最高,达15.55℃。与气温时间变化趋势比较一致,1984—2018年间,南四湖区域年均降水量为654.21 mm,呈现波动中增加的趋势,年增量平均为10.06 mm,其中,2002年和2017年分别是年降水量最少和最多的 年份,降水量分别为351.13 mm和942.93 mm。

图4 1984—2018年南四湖区域气温和降水的时间变化趋势

2.3 南四湖水域面积变化的驱动力分析

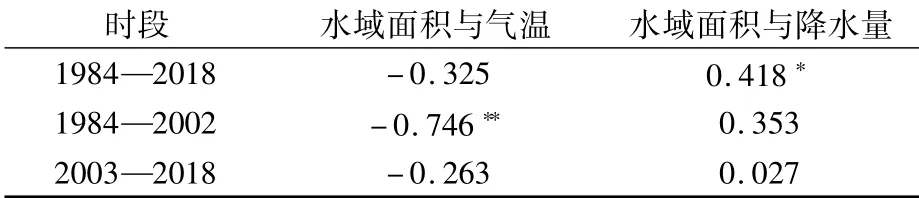

2.3.1 气候因素对南四湖水域面积的影响 从整体上看,气温与水域面积有一定的负相关关系,而降水对水域面积的增加有正效应(表1)。尤其是1984—2002年降水偏少的年份,气温上升对水域面积减少的负影响极显著,偏相关系数为-0.746(P<0.01);根据二者线性拟合结果,气温每升高1℃,水域面积减少227.97 km2。而1984—2018年间,降水的增加对水域面积扩大的正效应达到显著水平,二者的偏相关系数为0.418(P<0.05)。

表1 1984—2018年南四湖水域面积与气候要素的偏相关关系

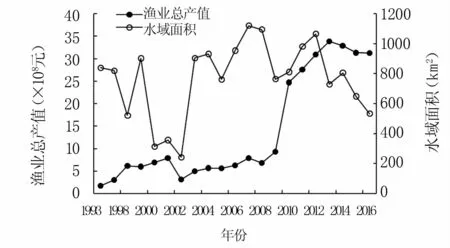

2.3.2 人类活动对南四湖水域面积的影响 南四湖在行政上划归微山县管辖,其水产养殖是微山县主要的渔业产值来源。根据收集到的微山县渔业总产值的统计数据(图5)可以看出,1993年以来,除大旱年份外,南四湖水域面积与渔业总产值的变化趋势基本相反,2009年之前,渔业总产值整体较低,同时期南四湖水域覆盖面积较广;而2010年之后,随着渔业总产值的迅速增长,南四湖水域面积出现一定萎缩。

图5 1993—2016年南四湖水域面积与微山县渔业总产值的时间变化趋势

3 讨论与结论

本研究基于1984—2018近35年的28期Landsat卫星数据,在提取南四湖水域的基础上,分析水域面积变化的时空趋势,并基于站点的气象资料和统计年鉴数据,对水域面积变化的驱动力进行探讨。结果如下:

1984—2018年,南四湖流域气温和降水都在波动中呈现增加的趋势。其中,气温的增加幅度为0.49℃/10a,高于全球0.2℃/10a的增温速率[13],约是北半球近20年及全国近60年增温速度(分别为0.25℃/10a、0.24℃/10a)的两倍,增温幅度较大。与田莉娟等[14]基于雨量站点研究结果比较一致,1984年以来,南四湖流域降水在波动中增加,年降水量增加值为10.06 mm,尤其是2003年以来的降水偏丰[15]。

1984—2018年间南四湖水域面积在波动中略有增加,这与蒋斋[5]、Sun[7]等的研究结果相一致。但本研究以2002特大干旱年为界点进行进一步分析发现,1984—2002年及2003—2018年这两个时间段内,南四湖水域面积实际上均呈下降趋势,减少速率分别为35.86 km2/a和19.53 km2/a。受特大干旱气象灾害[16]的影响,2002年南四湖水域面积仅为242.76 km2,仅为2007年最大水域面积的21.69%。从水域覆盖的时间长度分析,被水覆盖时间长于28年的区域仅占研究区面积的9.97%,主要集中在湖中心,而湖两侧区域的水域面积不断萎缩[7],尤其是微山湖西侧,水体覆盖时间基本在10年以下。

虽然1984—2018年间气温对南四湖水域面积的影响比较微弱,但在1984—2002年的枯水年,上游补水量有限,气温成为影响南四湖水域面积的主要因素之一,二者的偏相关系数为-0.746,达到极显著水平,主要是因为气温的升高使流域蒸腾增加[13,17],导致水域面积不断减少。而在2002年之后,随着流域进入丰水年,上游来水补给量增大,气温的升高对南四湖水域面积的影响仅为-0.263,没有通过显著性检验。

与青藏高原等流域湖泊面积与降水量正相关关系显著[18-23]不同,虽然1984—2018年间南四湖区域的降水量增加比较明显,但在1984—2002、2003—2018年两个时段内水域面积与降水量的偏相关关系并不显著,仅在整个研究时段内呈显著正相关,说明降水量并不是控制南四湖水域的主要因素[24]。这与南四湖水量来源存在很大关系,作为南水北调东线上的重要调蓄水湖泊,南四湖水域面积在一定程度上受上游来水的影响[3],特别是枯水年的生态调水,在很大程度上可以维护南四湖流域的生态环境稳定。

除气象条件和南水北调的因素外,人类活动也是影响南四湖自然水域面积的主要因素之一。本研究结果表明,1993—2016年间,南四湖自然水域面积与微山县渔业总产值的变化趋势相反,这与许吉仁等[24]的研究比较一致。1987—2010年,水产养殖区从12.85 km2扩大到489.75 km2,尤其是南四湖的西侧,大面积的芦苇沼泽和藕田转变为水产养殖区,导致自然水域面积大幅度减少[8,25]。另外,蒋斋[5]、于泉洲[16]等也指出,水产养殖区的扩大是南四湖湖泊面积不断萎缩的原因之一。