坦桑尼亚北部维多利亚湖地区构造特征及金矿成矿时代讨论

2021-07-15张冬霞柴丽洁司建涛

祁 东, 张冬霞, 柴丽洁, 司建涛, 沈 芳, 黄 达

(1.河南省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产调查院,河南 郑州 450001; 2.河南省地质矿产勘查开发局 测绘地理信息院,河南 郑州 450006)

坦桑尼亚北部维多利亚湖地区主要为新太古代花岗—绿岩地体,是坦桑尼亚克拉通的重要组成部分[1]。坦桑尼亚维多利亚湖的超地体中已发现数个世界级的金矿床,是世界上非常有名的金矿成矿区[2]。本文从超地体的角度梳理了坦桑尼亚维多利亚湖地区的地质构造格局,通过对坦桑尼亚克拉通构造特征的分析,总结并探讨坦桑尼亚克拉通变形期次与该地区金矿的成矿时代,旨在加强区域含矿构造的研究,为维多利亚湖绿岩带找矿突破提供依据。

1 维多利亚湖地区的地质构造格局

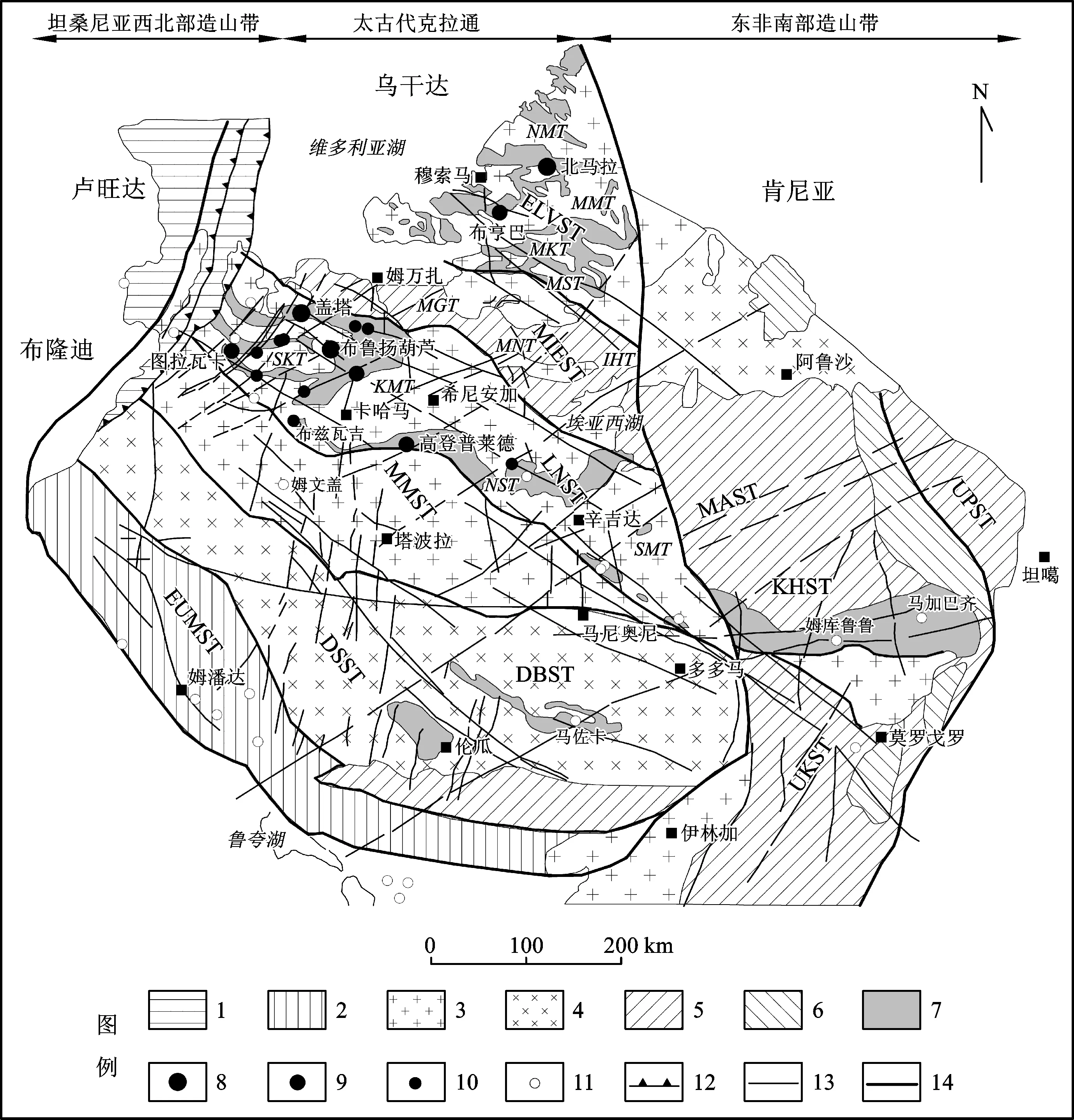

维多利亚湖地区是坦桑尼亚克拉通的重要组成部分,其由绿岩丰富、金矿床(点)众多的维多利亚湖东(East Lake Victoria)超地体和尼安扎湖(Lake Nyanza)超地体组成,这两个超地体被金矿贫瘠的姆万扎—埃亚西湖(Mwanza-Lake Eyasi)超地体隔开[3]。绿岩发育的超地体为花岗质绿岩地体,形成年龄大约为2 600~2 850 Ma,主要由表壳岩石和同造山期花岗岩组成。姆万扎—埃亚西湖超地体由角闪岩相—麻粒岩相的火成岩和花岗质片麻岩组成,被许多造山后的花岗质深成岩体侵入(图1)。

图1 坦桑尼亚区域地质构造简图(据参考文献[3],有修改)Fig.1 Regional geological structure of Tanzania1.地质沉积带;2.太古代—古元古代乌本迪带;3.花岗岩类;4.混合岩;5.镁铁质片麻岩、混合片麻岩、片岩;6.长英质—镁铁质麻粒岩、斜长岩;7.绿岩带;8.大型金矿床;9.中型金矿床;10.小型金矿床;11.金矿点;12.推覆构造;13.断层或剪切带;14.超地体边界。

1.1 维多利亚湖东超地体

维多利亚湖东超地体(ELVST)由四个地体组成,从北到南依次为北马拉地体(NMT)、玛拉—莫布拉玛地体(MMT)、穆索马—基里马费达地体(MKT)和马苏—塞伦盖蒂地体(MST)。这些地体大部分被太古代卡维隆迪(Kavirondian)超群的碎屑变质沉积岩、新元古代布科班(Bukoban)超群的板状硅质碎屑沉积岩以及新近纪河湖相冲积沉积物所覆盖。

北马拉地体呈近EW向至NEE向展布,北部以花岗岩为界,南部以乌廷巴鲁—伊苏里亚断裂为界[4]。该地体由莫里—塔里姆绿岩带和米戈里绿岩带组成,共同构成穆索马—玛拉绿岩带的一部分,并被北马拉带的花岗质片麻岩所分隔。米戈里绿岩带中的绿岩主要是钙碱性长英质火山岩,含少量玄武岩,这些岩石从维多利亚湖向东延伸,零星出露并逐渐变薄。在玛拉—莫布拉玛地体的近EW向至NW向区域剪切构造中,发现有镁铁质—超镁铁质岩脉零星出露,其走向与区域剪切构造一致,变质程度为绿片岩相—角闪岩相。在穆索马—基里马费达地体和马苏—塞伦盖蒂地体中,复杂变形的安山岩、长英质火山岩、磁性火山沉积岩以及花岗片麻岩被后期不同时期的花岗质岩石所侵入。随着维多利亚湖东超地体南部的变形加剧,发育等斜褶皱,超地体中的超镁铁质—长英质绿岩向北将花岗岩体挤压成穹窿状。

该超地体中已发现的主要金矿床有北马拉(North Mara)金矿、布亨巴(Buhemba)金矿、尼亚斯罗利(Nyasirori)金矿等。

1.2 姆万扎—埃亚西湖超地体

姆万扎—埃亚西湖超地体(MLEST)与其它超地体不同,由西向东依次为姆万扎—马古地体(MGT)、马利塔—恩戈罗恩戈罗地体(MNT)和伊达—海顿地体(IHT)。

该超地体西部由角闪岩相—麻粒岩相的变质岩和大量同造山期花岗岩以及晚造山期钾长花岗岩组成,东部以泛非构造热事件叠加为主。姆万扎—马古地体位于该超地体的西北部,出露岩石以花岗岩为主;马利塔—恩戈罗恩戈罗地体位于该超地体的中部,主要出露角闪岩相—麻粒岩相变质岩;伊达—海顿地体位于其东南部,出露岩石以绿片岩相—角闪岩相的变质岩为主。其中,伊达—海顿地体被晚期构造运动产生的NW向剪切节理、NE向韧—脆性构造以及辉绿岩侵入体所覆盖。

1.3 尼安扎湖超地体

尼安扎湖超地体(LNST)由西向东依次为苏库马兰德地体(SKT)、卡哈马—姆瓦杜伊地体(KMT)、恩泽加—塞肯克地体(NST)和辛吉达—玛雅地体(SMT)。

苏库马兰德地体由厚而复杂的褶皱和断裂带组成,上覆由沉积岩、层状辉长岩和辉绿岩床组成的布科班超群[5]。卡哈马—姆瓦杜伊地体被迁移的沉积物和黑土覆盖,在地表几乎没有绿岩出露,其东部边界与恩泽加—塞肯克地体呈断层接触。该地体中的花岗岩类多呈NE向或近SN向分布,而钾长花岗岩类呈NW向展布,二者显示的构造趋势不同,后者可能沿着分离大陆地壳的缝合线侵入[6-7]。恩泽加—塞肯克地体主要包括以硅质碎屑岩为主的恩泽加绿岩成矿带和以镁铁质火山岩为主的伊拉姆巴—塞肯克成矿带,这两条成矿带被NE向的韧—脆性剪切带和岩脉分开[8]。该地体绝大部分地区被河湖相的冲积沉积物所覆盖。与其它地体不同,辛吉达—玛雅地体明显发育花岗片麻岩,具有相对较薄的角闪岩相绿岩带。绿岩主要为角闪片岩、斑状安山岩、辉绿岩和流纹岩,呈NW向分布。

该超地体中已发现的主要金矿床有盖塔(Geita)金矿、布鲁扬葫芦(Bulyanhulu)金矿、图拉瓦卡(Tulawaka)金矿、马嘿嘎(Maheiga)金矿、高登普莱德(Golden Pride)金矿等。

2 坦桑尼亚克拉通构造特征

在坦桑尼亚克拉通形成早期(3 600~3 200 Ma),杂岩体的垂直侵入构造占主导地位。区域褶皱作用形成了推覆体,随后发生了变质作用,深成侵入体侵位于褶皱的变质沉积岩和变质火山岩中。这些早期地质事件之后,绿岩带以相对低级的绿片岩残留体孤立地存在于变质程度较高的片麻岩中。进一步的塑性及其后的脆性构造—热事件在时间上,与最后一期花岗岩系形成年代大致相当。这些后期事件形成了开放褶皱、韧—脆性断裂,在局部形成重要的蓄水层。晚期的退变质作用产生含水矿物相,使围岩更易发生风化作用。

事实上,坦桑尼亚克拉通太古宙岩石受岩石圈长期演化的影响。硅铝层存在于温度较高、活动性强的地壳中,使较老的绿岩带呈羽状排列。另外,现代岩石圈板块的特征是走向滑动剪切和横切断层延伸长度超过100 km,它们的存在指示了相邻地壳单元/岩石圈不同部分之间水平方向的相对运动。因此,坦桑尼亚克拉通太古宙岩区的早期绿岩带要比主剪切带老,其形成于稳定的大陆地块形成之前。

坦桑尼亚克拉通太古宙绿岩带早期变形事件形成了开阔、紧闭的等斜褶皱,褶皱轴线近水平,在抗风化的条带状铁建造(BIF)中保存良好,成为鲸鱼背状背斜的核部。例如,苏库马兰德(Sukumaland)绿岩带中可见第二期褶皱,褶皱具有挤压特征,轴面近直立,形态包括S型、Z型、挠曲和膝折。两期褶皱叠加形成复杂的干涉样式,在坦桑尼亚克拉通其它绿岩带中也很常见。

3 坦桑尼亚克拉通变形期次

根据地球物理资料显示,坦桑尼亚克拉通维多利亚湖地区下伏基岩由分布着EW向线性、等斜、直立褶皱的交替地壳块组成,其中具有强磁性的岩石单元与维多利亚湖地区绿岩带相吻合,更确切地说这些绿岩带是含有磁铁石英岩的岩带;而弱磁性的片麻岩明显地与呈NW走向、具高磁性、同生和晚期构造花岗岩带相分离。在维多利亚湖南部,交替的强磁异常线性带表现为成群侵入的线性、NW走向、具强磁性的钾长花岗岩带。

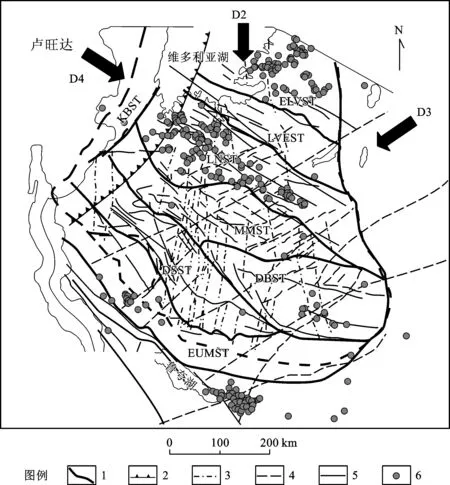

通过对坦桑尼亚克拉通线性构造的解译(图2),可以看出坦桑尼亚克拉通下伏基岩的构造呈网状交叉,表明坦桑尼亚克拉通经历了多次大规模构造运动,其大致可划分为四次渐进变形事件。

图2 坦桑尼亚克拉通变形期次线性构造解译图(据参考文献[3],有修改)Fig.2 Interpretation map of deformation sublinear structure of Tanzania Craton1.超地体边界;2.推覆构造;3.D2变形事件;4.D3变形事件;5.D4变形事件;6.金矿床(点)。

变形事件D1涉及到大量具有不同岩石组合的岩浆岩(如火山弧、弧后镁铁质—超镁铁质岩石和花岗岩类)的早期堆积。随着该期变形的持续,地壳上岩石与大陆地壳开始挤压(如卡哈马—姆瓦杜伊地体中的绿岩)并形成一系列褶皱,局部出现逆冲或抬升,形成了大致SN走向的线性构造带。

变形事件D2是一个非常重要的短期事件,主要受S-N向应力场作用,使早期受挤压的沉积岩重新发生褶皱,形成近EW向的平卧褶皱、拖曳褶皱以及保存在条带状铁建造中的水平褶皱。例如,在苏库马兰德地体中,这一事件直接导致了外来绿岩带的延长。随着应力的进一步加剧,挤压作用导致原地花岗质片麻岩地壳发生破裂,产生了近SN向的断裂,一些断裂后来被重新活化,使大量镁铁质岩脉侵入。

当区域最大主应力方向转变为NE-SW向之后,变形事件D3重新激活较老的构造,形成NE向断裂。随后,白云石碳酸岩、长英质岩脉以及石英脉均沿NE向断裂侵入。

距今时间最近的变形事件D4主要受NW-SE向挤压应力作用,形成了NW向的脆—韧性剪切带和网状剪切节理,包括维多利亚湖地区和坦桑尼亚中部地区之间的超地体边界。该边界的缓冲带以成群的呈NW走向分布的钾长花岗岩为标志,这些花岗岩在该变形事件之后侵入而成。事实上,苏库马兰德地体中盖塔地区的逆冲构造,以及卡哈马—姆瓦杜伊地体厚层陆壳部分上存在的相对较薄的绿岩带,都进一步表明NW-SE向挤压作用是变形事件D4的一部分。

4 金矿成矿时代讨论

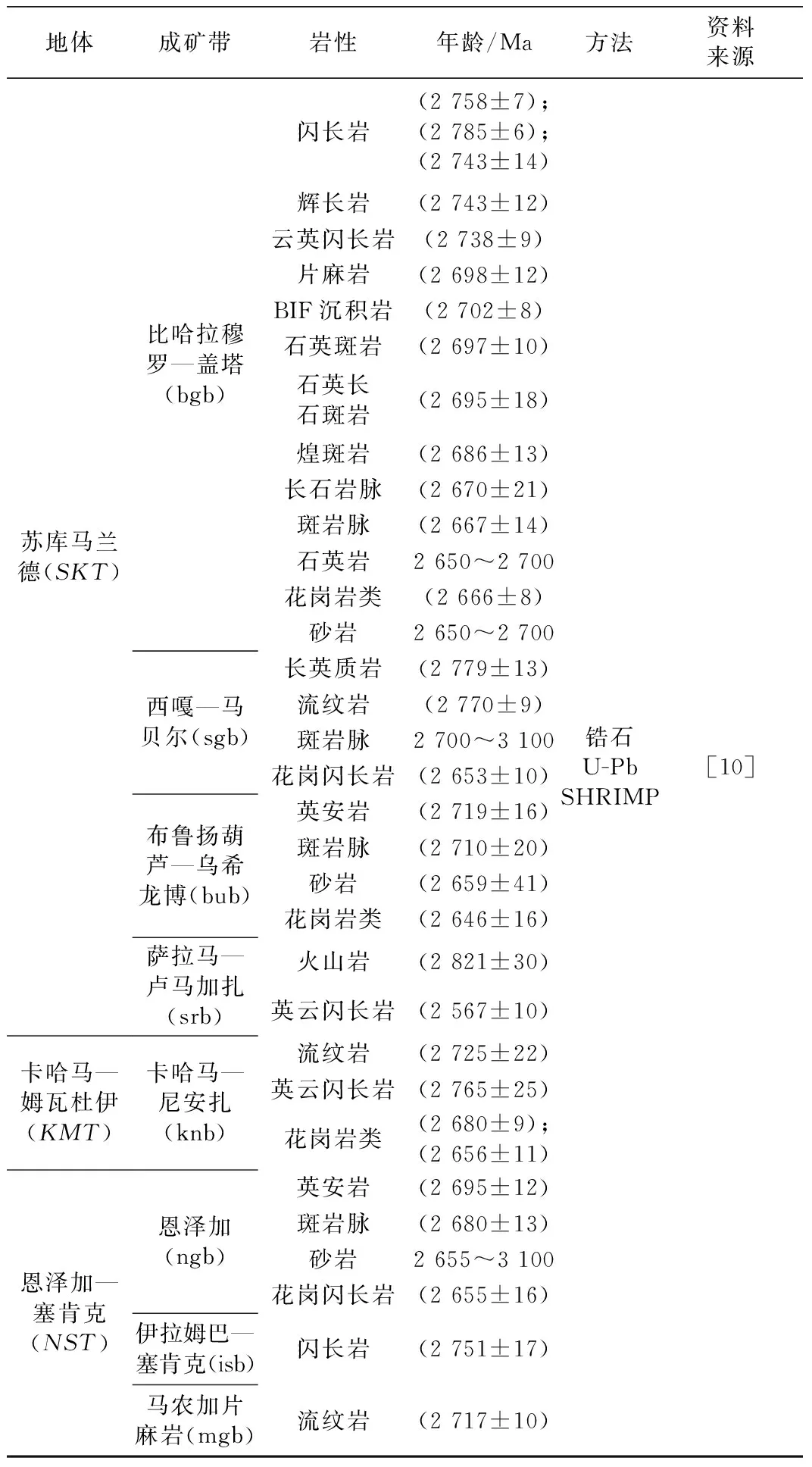

Borg和Krogh[9]认为,在(2 644±3) Ma(锆石U-Pb年龄)的变形和含金煌斑岩脉侵位后不久,盖塔地区就沉积形成了金矿。随后Chamberlain和Tosdal[10]在苏库玛兰德地体中从类似岩体中得出了(2 686±13) Ma的锆石U-Pb年龄,与苏库马兰德地体(2 698±12) Ma和(2 666±3) Ma的变形峰值年龄相一致(表1),同时也说明了该时间段的变形有利于金的形成和富集。

表1 坦桑尼亚维多利亚湖地区尼安扎湖超地体金矿同位素年龄统计表Table 1 Isotopic age of gold deposits in Lake Nyanza superterrane,Lake Victoria area,Tanzania

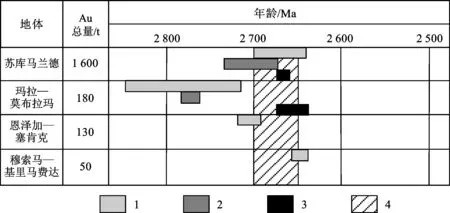

从图3中也可以看出,维多利亚湖地区苏库马兰德地体和玛拉—莫布拉玛地体中金矿形成时间与全球金成矿活动时间基本一致,为2 700~2 650 Ma。另外,高登普莱德(Golden Pride)金矿床的形成时间约2 680 Ma,这与该时间段也基本吻合。以上表明了维多利亚湖地区金矿形成的主要时间段集中在2 700~2 650 Ma,为新太古代。

图3 坦桑尼亚维多利亚湖地区金矿化事件的相对时间分布图Fig.3 Relative time of gold mineralization in Lake Victoria,Tanzania1.长英质(花岗质)岩浆作用;2.变形事件;3.研究区金矿化;4.全球金成矿活动。

5 结论

(1) 坦桑尼亚北部维多利亚湖地区是坦桑尼亚克拉通的重要组成部分,其由绿岩丰富、金矿床(点)众多的维多利亚湖东超地体和尼安扎湖超地体组成,这两个超地体被金矿贫瘠的姆万扎—埃亚西湖超地体隔开。

(2) 坦桑尼亚克拉通大致经历了四次渐进变形事件,其中变形事件D3形成了NE向断裂并被长英质岩脉、石英脉等充填;变形事件D4形成了NW向脆—韧性剪切带和网状剪切节理。这两次变形事件对金的形成和富集较为有利。

(3) 维多利亚湖地区金矿的成矿年龄与地体的变形峰值年龄基本一致,也与全球金成矿活动时间相吻合,为2 700~2 650 Ma。