持续低负压吸引结合引流细管在胸腔镜术后快速恢复中的应用

2021-07-12陈伟吴正国朱林王清北吕振才

陈伟 吴正国 朱林 王清北 吕振才

胸外科微创手术可以减轻病人痛苦,减少术后并发症,缩短住院时间,使病人快速从手术创伤中恢复[1]。目前,微创胸外手术在各家医院得到越来越多的重视[2],甚至有医院专门建立起快速恢复病房。我院从2017年开始,逐渐探索出胸外科胸腔镜微创术后快速恢复的一些有益方法:使用持续低负压吸引结合引流细管,改进术后引流,以减少术后气胸,血胸,肺不张等并发症的发生,做到尽早拔除胸腔引流管,辅以病人早期下床活动,取得了一些经验。现报道如下。

对象与方法

一、对象

2019年1月~2020年12月胸外科微创手术病人87例,均为肺结节,气胸,胸膜,纵隔疾病病人。随机分为两组,实验组47例,男27例,女20例;左侧胸腔镜手术19例,右侧28例;气胸手术27例,肺楔状切除16例,胸膜疾病1例,纵隔肿瘤3例,年龄15~81岁,中位年龄38岁。对照组 40例,男18例,女22例;左侧胸腔镜手术18例,右侧21例,双侧胸腔镜同期手术1例;气胸手术23例,肺楔状切除16例,纵隔肿瘤1例。两组一般资料有可比性。

二、方法

1.实验组:胸外科胸腔镜微创手术结束后,放置10F、12F、14F等型号的引流细管作为胸管,从操作孔或镜孔处放入,完成缝皮操作后,麻醉师膨肺,麻醉复苏等待期间,胸管连接三腔负压调压水封瓶,外接手术室的负压吸引,将三腔负压水封瓶负压调至-6至-10 cm H2O。考虑到越细的引流管内径越狭窄,负压在较狭窄的内径中有可能衰减,因此10F型号的细胸管,负压调至-10 cm H2O,14F型号的细胸管,负压可调至-6 cm H2O。引流低负压控制标准为:使用低负压后,可见水封瓶内水柱随呼吸周期波动,在呼气相均匀排出气体,吸气相不排气,从而能避免使用过大负压产生的胸腔损伤及引流液偏多的不良后果[3],我们称之为“呼气相排气”。手术结束,改平卧位后,低负压吸引也可引流出术中胸腔积液,特别是在拔除气管插管前后,病人呛咳明显,胸腔积气、积液排出明显增多,引流更为彻底。术后安返病房,负压三腔水封瓶同样连接上病室墙壁设备带的负压吸引[4]。大部分病人在术后数小时~十数小时,排气、排液基本结束,此时,无论呼气相还是吸气相,三腔水封瓶均无气泡外溢,提示肺复张已基本完成。术后24小时常规行床边坐位胸片,48小时行胸部CT检查,以了解胸部积气、积液、肺不张等情况。同时,鼓励病人咳嗽、排痰。

2.对照组:胸腔镜手术结束后,放置18、20、22、24F型号中等粗细引流胸管,从操作孔或镜孔处放入,在完成缝皮操作后,胸管连接上普通单腔或双腔水封瓶,不接负压。术后24小时常规行床边坐位胸片,48小时行胸部CT检查,以了解胸部积气、积液、肺不张等情况,以中等粗细胸管常规引流,不接负压,并鼓励病人咳嗽、排痰。

3.两组实验指标控制(1):拔除胸腔引流管指征:经过放射科双人评判,胸片或CT检查证实,术后气胸肺压缩≤10%,术后血胸每日引流量≤100ml以下者,可拔除胸管。术后第1、2、3天,统计两组拔除胸管人数占比。(2)术后胸腔引流总量:统计每位病人术后带管期间每天引流出的胸液之和,进行两组每位病人胸液总量之间的统计学比较。(3)两组术后24小时断面胸管内胸液乳酸脱氢酶含量比较:术后24小时,用注射器抽取每位病人胸管内胸液10 ml。比色法测定胸管内胸液乳酸脱氢酶(LDH)的测定值,并进行两组统计学比较。

4.术后康复训练:使用微信步行计数功能,一般由术后第3天拔除胸管开始,每日计数步数,直至出院回到家中1~3个月,术前肺功能较好病人,术后第1周末,微信上指导每天步行步数要达到2 000步,第2周结束时为4 000步,第3周为6 000步,每天可以分早、中、晚多批次累计完成上述步数指标,每次步行以感到出汗、心慌、胸闷作为停止信号。慢性COPD病人,肺功能较差,康复训练量减半,指导训练时间延长至5~6个月。

5.拔除胸管后3~5天,门诊换药复查时摄标准后前位胸片,所有病例残余气胸均≤5%。胸片上,无明显胸腔积液。

三、统计学处理

结果

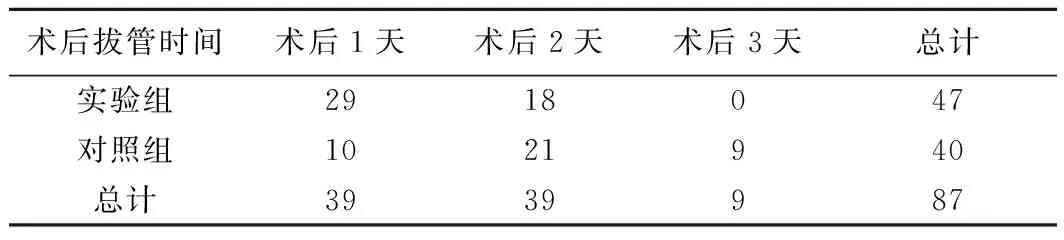

1.两组术后拔管时间比较见表1。胸片或CT检查证实,术后气胸肺压缩≤10%,血胸每日引流量≤100 ml以下者,可拔除胸管。实验组29例术后1天拔管,18例术后2天拔管,没有延长至第3天拔管的病例。对照组术后1天、2天、3天拔管人数分别为10例、21例、9例,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果表明,实验组术后拔管快,带管时间短。

表1 两组每天拔管例数比较(例)

2.两组术后胸腔引流总量比较:实验组术后胸腔引流总量(289±35)ml,对照组(291±42)ml,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3.两组术后24小时断面胸管内胸液乳酸脱氢酶含量比较:术后24小时,注射器抽取胸管内胸液10 ml。实验组胸液乳酸脱氢酶平均含量为(1 240±219)U/L,对照组为(1 229±331)U/L,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

4.两组均无严重并发症及死亡病例。拔除胸管后3~5天,门诊摄片复查,所有病例残余气胸均≤5%,无明显胸腔积液。

讨论

目前,关于胸腔手术后是否常规使用负压吸引,临床上还没有一致意见。王晓东等[3]研究表明,术后48小时胸腔积液内LDH水平增高,预示着负压对胸腔胸膜有一定的损伤,同时发现引流液偏多,但该研究认可了负压引流可以缩短术后气胸量和拔管时间。有研究表明,人体正常功能残气位胸膜腔负压为-5 cm H2O,吸气时胸膜腔负压增大,平静吸气末为-8 cm H2O。呼吸困难时,用力吸气可达-30 cm H2O[5]。我们设计外接负压为-6至-10 cm H2O,接近人体正常功能残气位-5 cm H2O,吸气相和呼气相该负压基本恒定在-6至-8 cm H2O的低负压状态,在呼气相排气,尽可能减少对胸膜腔的干扰、损伤。

有研究认为,胸腔闭式引流外接负压可减少自发性气胸或术后气胸的肺复张时间、术后带胸管时间,缩短住院时间,利于快速恢复[6-7]。特别是对于肺大疱、肺外野结节手术病人,术中使用直线切割闭合器肺楔形切除,术中没有游离肺门、肺段动静脉,切缘整齐,闭合较好,很少有肺漏气及肺漏血[8]。我们在实验组后期手术中,常规使用12F、14F引流细管,甚至是艾贝尔8F穿刺引流猪尾细管,由原切口处引出;术后第2、3天复查,排气、排液满意后,直接拔除引流细管,痛苦小,恢复快。但由于细管管腔较狭窄,排气阻力大,必须外接负压才能引流出积气、积液。采用呼气相排气技术,实现最小负压吸引,大致在-6至-10 cm H2O,能实现持续均匀负压吸引排气。病人术后卧床休息时均进行持续负压吸引排气,大部分在术后数小时~十数小时,气泡不再外溢,排气基本结束,提示肺复张已基本完成。如下床活动或上卫生间,可暂时拔除外接负压管,带胸腔引流细管和三腔瓶下床活动。

采用细胸管,甚至是艾贝尔穿刺引流的8F超细胸管,管壁相对较柔软,术后患侧肺慢慢复张,细管管壁易弯曲,夹杂在复张肺和胸壁之间,加之负压持续吸引,慢慢排尽胸腔残余积气,利于肺完全复张。较粗的胸管韧性强,后期往往直接抵在复张的肺叶上,反而对肺组织造成压迫性损伤,局部水肿充血,增加渗出。同时,因细管外径细,在单孔胸腔镜手术时,从切口直接引出,无需另做切口引流;拔管也极为方便,可以直接从伤口处拔除;传统粗管引流时,为防止漏气,拔管口局部要置线打结,闭合引流口等,操作繁琐,增加疼痛。我们术后早期拔除引流细管后,病人痛苦小,更有利于早期下床活动[9]。

低负压吸引结合引流细管在快速恢复中起到较好的效果,主要应用在肺大疱、肺外野楔状切除等简易手术中,对于需要游离肺门、肺段动静脉,肺断面较大,长时间漏气等较为复杂肺手术中的应用,本研究尚缺少资料。