有限元方法分析尾矿库的地震作用

2021-07-02陈嘉帅刘小文

齐 伟,陈嘉帅,刘小文

(1.九江市水利科学研究所,江西 九江 332000;2.南昌大学 建筑工程学院,江西 南昌 330031)

1 引 言

上游法由于其工艺简单、造价低,是尾矿堆积坝常见的筑坝方式之一。尾矿堆积坝由于含水率较高,常处于饱和及欠固结状态,动荷载作用产生的动孔隙水压力,使土有效应力及抗剪强度降低,当有效应力减小到0时就会发生液化,导致坝体破坏。

《尾矿设施设计规范》[1]中规定对于1级、2级尾矿坝的抗滑稳定性分析,尚应进行专门的动力抗震计算。因此,有关尾矿坝抗震研究成果近些年逐渐增多。张冰[2]进行了饱和尾矿砂的动三轴试验,采用有限元软件分析了坝体在动荷载作用下不同位置的加速度、孔隙水压力和动剪应力的变化规律,得出了坝体液化区域。张富有[3]等采用动力有限元时程分析尾矿坝液化区域及坝体稳定性。刘菀茹[4]进行尾矿砂动力试验并分析了地震下加速度的变化对坝体的位移及孔压的影响。贾会会[5]研究了加高扩容尾矿库的动力稳定性。尹光志等[6]基于有限元时程分析法,对增设排渗措施下尾矿坝在现状条件、直接加高后和加高中的三种工况下的动力反应进行了分析。学者针对不同的工程得到了地震对尾矿坝稳定性及永久变形影响,为工程安全提供了依据。论文以某尾矿库为实例,分析了尾矿坝动力稳定性及变形特性,为该工程管理提供依据。

2 工程概述

某尾矿库初期坝为碾压堆石坝,堆积坝主要由尾粉砂、尾粉土及尾粉质粘土组成;初期坝顶高程135.0 m,坝轴线长186.7 m,坝高40.0 m,上游边坡1∶1.8,下游边坡1∶2.2。堆积坝最终坝顶高程230.0 m,堆积高度95 m,堆积坝外坡135.0~175.0 m高程、175.0~200.0 m高程及200.0~230.0 m高程平均堆积坡比分别为1∶3.0、1∶4.0及1∶6.0,尾矿坝总坝高135.0 m,总库容1742.11×104m3,有效库容1567.90×104m3,为二等库。为分析需要,布置了5个监测点(见图1)。

图1 典型尾矿坝断面

3 尾矿坝动力响应分析模型及参数

尾矿坝动力响应分析采用加拿大geostudio 2006版岩土软件,该软件功能强大,包括边坡稳定性、渗流、岩土应力变形分析、地震动力响应分析等八个模块,可以对几乎所有的岩土工程以及环境岩土工程问题进行建模分析。软件建模方便、单元类型丰富、求解效率高、计算结果较为准确;GeoStudio的一个突出优点就是它的所有软件都可以在同一界面下运行,用户只需建一个几何模型,就可以在所有分析中使用。坝体剖面材料分区见图1,岩土基本物理力学参数见表1。

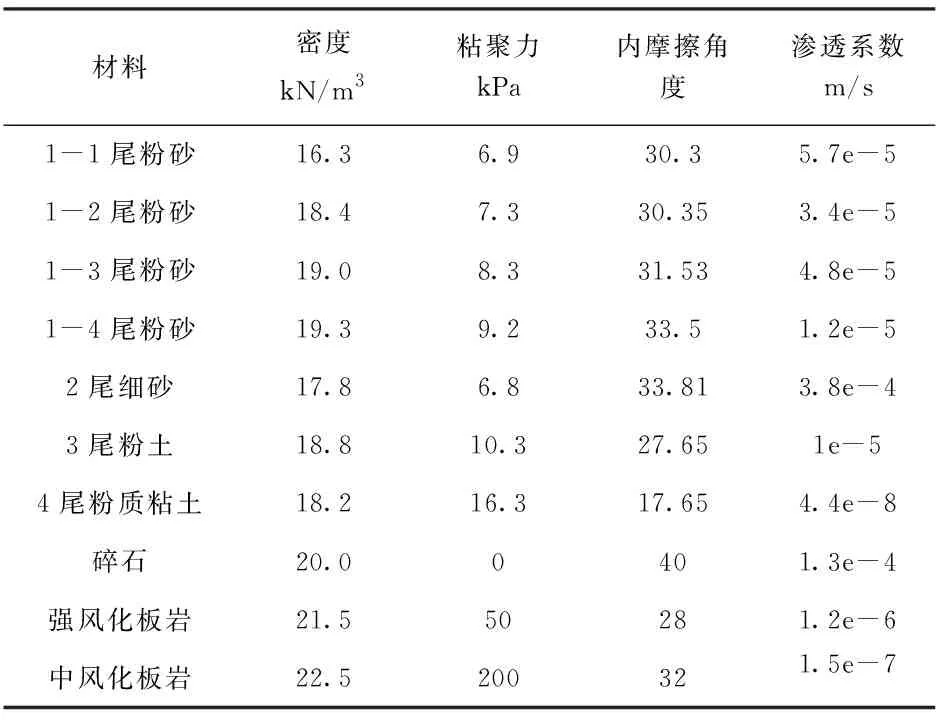

表1 岩土基本物理力学参数

GeoStudio软件的动力分析模块计算还需输入材料动参数曲线:(1)动剪应力CSR与液化振次的关系;(2)Gmax和Y-有效应力关系;(3)G/Gmax与循环剪应变关系;(4)孔隙水压力比与循环数比关系;(5)阻尼比与循环剪应变关系。各变量之间关系曲线见图2~图6,采用曲线拟合后的方程进行输入。

3.1 尾矿砂动力本构模型

本文采用等效线性模型,其表达式如下:

(1)

式中:λ——等效阻尼比;

At——等效振动系统最大能量输入;

AL——一个周期动应变内总能量耗散。

如果在低频下震动,滞回环不包括粘性阻尼,会导致阻尼比很小,则需要对式(1)进行修正。

λ′=λ+λvis

(2)

(3)

3.2 液化判定指标

本文分析采用目前国内外广泛使用的动剪应力比法作为判别液化评定方法,通过液化振次与动剪应力比曲线所对应的允许值,来确定地震后产生的液化区域。动剪应力比计算公式如下:

(4)

式中:σd——循环轴向应力;

σv(static)——初始有效固结压力。

临界CSR由等效液化振次n与动剪应力比之间的关系确定,而n由地震强度确定;当CSR大于临界CSR时,即发生振动液化。

3.3 动态响应计算材料参数

依据湖南铁院土木工程检测有限公司提供的动三轴试验成果报告,各尾矿地层按最不利情况即按照最小干密度及等向固结比进行整理,尾粉砂、尾粉土及尾粉粘土ρd分别为1.40g/cm3、1.46g/cm3及1.36g/cm3,固结比均为1。

材料动参数的关系曲线如图2~图6所示,图2~图6依次为动剪应力比CSR与振次n关系图、最大剪切模量Gmax和Y-有效应力关系图、G/Gmax剪切模量比与循环剪应变关系图、孔隙水压力比与循环数比关系图、阻尼比与循环剪应变关系图。图中曲线及方程为数据拟合而得。

图2 动剪应力比CSR与振次n关系

图3 Gmax和Y-有效应力关系

图4 G/Gmax与循环剪应变关系

图5 孔隙水压力比与循环数比关系

图6 阻尼比与循环剪应变关系

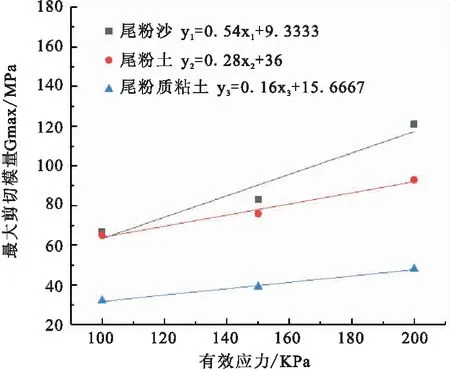

3.4 地震时程曲线

该区域地震加速度峰值为0.05g,场地地震烈度为Ⅵ度,根据曹荣国[7]有关地震峰值加速度与烈度对照及等效振次与震级关系,该场地对应的震级为5.5级、等效振次为5次、振动持时为8s。根据图2可知,在振动液化为5次时,尾粉砂、尾粉土、尾粉质粘土对应的临界CSR分别为0.211、0.213、0.149。

本尾矿库处于6级烈度区,根据《水工建筑物抗震设计规范》[8]可求得峰值加速度为0.05g的设计反应谱及持续时间。人工地震时程曲线如图7,持续时间为8s。

图7 人工地震时程曲线

4 初始静态分析

图8为正常水位227m下初始静态竖向有效应力分布等值线图,等值线与尾矿坝轮廓近平行,呈“流线”型,有效应力由底部往高处逐渐增大。

图8 初始静态竖向有效应力图

5 动态响应分析

5.1 震后应力应变与孔压分析

图10为震后竖向有效应力等值线图。其分布规律与初始情况相似,等值线由初始静态的“流线”型变为“波浪”型。图11显示地震作用下超孔隙水压力最大达80kPa。图12为不同位置监测点超孔隙水压力随地震时程变化曲线,可知监测点4、5孔隙水压力分别升高了20.19kPa、11.46kPa,相对升高值与地震时间呈线性关系,监测点4的相对升高值大于监测点5,从位置上来看,两点都位于尾粉砂区域,但从浸润线位置来看,监测点4的水下埋深比监测点5要小。

图9 初始孔隙水压力图

图10 震后竖向有效应力图

图11 震后超孔隙水压力图

图12 超孔隙水压力与震时关系

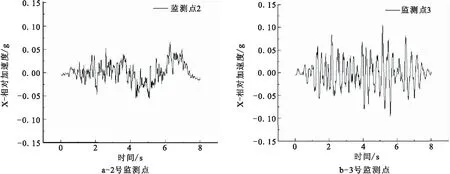

图13、14中水平位移、水平向加速度向坝外坡方向为正。

1、2、3监测点水平位移与震时关系见图13,可以看出,地震动下,初期坝顶3点最大产生7cm水平位移,变化起伏平缓,而坡顶2号点最大产生12cm水平位移,变化起伏也比较平缓,而远离坝顶的库尾1点起伏剧烈,最大产生14cm水平位移。表明坝顶水平位移最大。坡顶如产生向外坡方向的水平位移过大,其将导致坝体裂缝的产生,甚至导致坝体破坏。

图13 1~3号监测点水平位移与震时关系

图14为2、3监测点水平向加速度与震时关系。可看出,监测点3的水平向加速度最大达到0.11 g,而地震波峰值加速度为0.05 g,加速度放大系数为2.2;监测点2的水平向加速度最大为0.065 g,该点加速度放大系数也达到1.3。可知初期坝顶位置加速度放大系数大于堆积坝顶。初期坝与堆积坝的交界可能因剪应力过大而出现剪切破坏。

图14 2~3号监测点加速度与震时关系

地震作用下坝外坡稳定系数与震时关系见图15。可以看出,震前坝坡稳定系数为1.47,说明堆积坝是稳定的。地震过程中堆积坝外坡边坡稳定系数大于1.35,满足规范1.05要求,地震作用下堆积坝也是稳定的。

图15 坝外坡稳定系数与震时变化

5.2 震后液化分析

图16为震后尾矿库循环应力比等值线图,图中蓝色区域的循环应力比为0.02,为非液化区。最大循环应力比为0.304,位于初期坝上游尾粉砂与尾细砂接触的小范围区域,发生液化,液化区域位于坝坡面浸润线以下10 m左右深度,为图17红色部分,液化区域不大。液化区位于上游尾粉砂与尾细砂接触的小范围区域,施工中应在该部位设置水平排水管,将超孔隙水压力快速排出,在尾矿筑坝中坝坡附近尽量用粗粒料,以抵抗地震荷载作用。

图16 震后循环应力比等值线

图17 液化区域图

5.3 永久变形分析

尾矿库在地震的短暂作用下,尾矿坝边坡安全系数可以小于1,且不发生尾矿坝的破坏,但会发生永久变形[9]。图18为震后尾矿库永久位移等值线图,可看出最大位移发生在堆积坝坝面干滩尾粉砂位置,最大达90 mm。

图18 震后永久位移等值线

6 结 论

(1)地震荷载作用下,加速度最大值出现在尾矿库初期坝坝顶区域,说明初期坝顶部对地震加速度的反应大于其他部位。

(2)地震下,随着坝高度增大水平位移也增大,但在坝顶区域,远离坝坡方向的水平位移相比坝坡附近略有增大。

(3)坝体稳定性分析表面震前及震后坝体稳定安全系数分别为1.47、1.35,均大于规范要求1.05,堆积坝是稳定的。

震后最大位移发生在堆积坝顶部干滩的尾粉砂堆积位置,永久变形最大达90 mm。

(4)在初期坝上游尾粉砂与尾细砂接触的小范围区域发生液化现象,地震作用对堆积坝液化影响很小,可不做处理。液化位于上游尾粉砂与尾细砂接触的小范围区域,施工中应在该部位设置水平水管,将超孔隙水压力快速排出,在尾矿筑坝中坝坡附近尽量用粗粒料,以抵抗地震荷载作用。