老幼代际共享的社区邻里活动中心设计研究

2021-06-25张璟彭宇翰沈茂亭ZhangJingPengYuhanShenMaoting

■张璟,彭宇翰,沈茂亭 Zhang Jing & Peng Yuhan & Shen Maoting

(上海理工大学,上海 200093)

随着银发浪潮的加剧和“421、422”倒金字塔式家庭的大量产生,“老幼复合型”的养老模式和“隔代抚养”的育儿模式成为一种普遍现象(图1)。老幼日常生活和行为轨迹高度重合,在身心需求、行为能力、生活节奏和空间需求上存在很多共性,是使用社区公共空间频率最高的活动联合体[1]。社区邻里活动中心作为城市治理的基本单元,集“动、玩、憩、享、品、伴、谈”等多种居民生活需求于一体(图2),承载着居民日常社会化活动和建构友好社区的重要功能。在养老育儿需求大背景下,社区邻里中心建立良性的老幼代际交往空间,有利于儿童身心健康发展和健康品格的塑造,也有助于老年人建立新的社会角色和对自我价值的认同,实现“幼有所托、老有所为”[2]。

1 调研分析

调研小组查阅相关文献资料发现,在既往研究中,从城市视角、社区视角、生活视角对适老化和儿童友好社区有较多的探讨,但多为关注老年人或儿童单一群体,对老幼两类人群共性需求考虑较少,老幼代际共融关注不够。随后小组采用实地考察和问卷的方法,对老幼交往情况和社区邻里中心现状进行深入调研。结果发现,老人和儿童的公共使用空间存在很多欠缺。首先,缺乏基于老幼行为特征和生理、心理特征的综合考虑,老幼活动空间规划多为互不干涉的模式,空间性质单一、交往空间不足。其次,空间布局及设施并没有重视老人儿童等弱势群体的需求,没有将功能安全性与趣味性、装饰性有机相结合,存在一定的安全隐患和舒适性较差的问题,忽略人对环境的参与感和体验感,设计缺乏人性化[3]。再次,很多邻里活动中心已经建成多年,设施陈旧,空间的使用及装饰已无法适应当代人的需求和审美,活动效率低下,公共空间缺乏吸引力(图3-图6)。

2 老幼群体身心个性及共性特征

2.1 老年人生理、心理及行为活动特征

老年人由于年龄的增长,生理和心理都产生了很大的变化,主要表现为:感知和运动能力减弱,孤独感和失落感强,重视健康、安全、亲情、交往、社会认同等;行为特征表现为:行动缓慢、思维迟缓、视力、听觉能力下降、外界交往减少等。老年人的活动范围小,生活内容以家庭领域为主[4],由于承担育儿的责任经常与儿童一起活动。活动具有聚集性、地域性、时域性、社交性等特征。活动方式主要包括棋牌、健身、种植、聊天、阅读、书画等。

2.2 儿童生理、心理及行为活动特征

儿童处于生长发育不完全阶段,心理和生理特征主要表现为:心理脆弱、身体协调性差、好奇心强、辨识性差;行为特征表现为:活泼好动、善于模仿和想象、注意力分散、自理能力弱。儿童交往人群以年纪相仿的小伙伴和长辈陪伴为主。活动具有年龄聚集、依赖家长、从众性、亲近自然、喜欢创造性游戏等特征。活动方式主要包括游戏、阅读、运动、绘画、歌舞等。

2.3 老幼群体共性特征

2.3.1 老幼群体生理需求共性

①安全保障。老年人和儿童身体机能衰退或尚未发育完全,自身防护力差,感官灵敏度、行为认知能力弱,空间尺度、交通布局、设施功能、材料运用等设计环节和要素均需满足老幼的安全性需求。②充足的采光。充分的日照能够促进钙、磷的吸收,提高老年人与儿童的身体素质。③良好的识别度。老年人视觉感知能力下降,儿童视觉感官系统发育还不完全,醒目的色彩和简明清晰的图文提高注目性和警示度。

2.3.2 老幼群体心理需求共性

①安全感。老年人的孤独感、焦虑感和儿童注意力分散、紧张的心理使得他们更加渴望被关心和与人交流,心理上有很强的依赖性。②归属感。归属感体现了老幼“需要与被需要”的情感需求,群体中获得的温暖和认同有效缓解负面情绪。③趣味性。社交是老幼在社会中自我肯定的手段[5], 趣味性强的多种文娱活动缓解老人的孤寂心理,激发幼儿的好奇心,引导自发性行为。④亲近自然。亲近自然是人的本性,老幼群体尤为突出,自然元素让老人放松身心、培养儿童树立环保理念。

2.3.3 老幼群体行为特征共性

①活动时间时段性。老幼的活动时间有一定规律性,主要集中在上午和傍晚,这两个时段老幼精力充沛,气温也较为适宜。②活动类型聚集性。老幼群体均喜欢聚集的形式参与活动,老幼随形的陪伴活动给儿童提供了安全保障;同时儿童的天真活泼给老人带来积极向上的生命力,缓解了孤独感。③出行范围限制性。老幼日常出行范围有限,活动范围遵循就近原则。研究发现,1000米以内是老年人较为适宜的步行可达距离,儿童年纪尚小,需要陪同,活动范围往往由老年人的活动范围所决定,两者对社区内公共服务均有较强的依赖性(表1)。

表1 老幼群体身心特征及共性需求

■图1 421家庭结构模式

■图2 邻里中心生活需求

■图3 邻里中心现状

■图4 邻里中心现状

■图5 邻里中心现状

■图6 邻里中心现状

3 邻里活动中心老幼共享空间设计原则

3.1 安全原则

安全性是设计的第一原则。根据老幼通用的尺度和无障碍设计的要求,提供适宜老幼活动的空间组织、共享设施、安全材料等,设计精细化。如通道的设计考虑轮椅和推车通行,注意防滑并避免过度防滑;设施材料选择环保或软质材料,避免意外伤害;家具样式、尺寸、摆放位置保证安全性和体现人本主义。

3.2 便利原则

老幼的环境辨识和空间认知能力较弱,通过色彩、造型、标识、材料等细部差异化处理增加老幼对空间的感知。如醒目的色彩、简化的图形文字、地面铺装的异质性让老幼快速捕捉信息,对空间识别起到提示作用;控制室内动线总长度,避免交叉、过于繁杂,如果动线过长可设置动线节点。

3.3 空间复合原则

将某些功能分区交叠或者连接,不做明确的限定,不同功能在同一区域中合为新的整体,可以是同空间不同时段的复合,也可以是同空间同时段的复合,多样化的空间给老幼群体提供既能互相陪伴又能各自活动的模糊活动空间。空间的交叉也节省用地、方便管理、控制了成本。

3.4 功能适应原则

幼儿活泼好动,老人也需要适量的运动保持身体机能,他们的活动需求较大,需考虑他们的各项功能需求。在室内功能分布及划分时,注意空间动静分区、减少障碍,保持场地内部各功能空间使用的灵活性,并通过光影、色彩的变化,获得群体归属感和开放性交往平台[6]。

3.5 绿色生态

亲近自然是人的天性。老年人在自然中缓解压力、放松身心;儿童在自然中培养社交技能、语言能力、专注力、运动能力、理解能力等[7]。老幼在自然中获得真实愉快的体验,缓解与大自然疏离感,提升了社区公共空间趣味性和教育价值,并形成舒适的微气候。

4 邻里中心老幼共享公共空间设计策略

4.1 以身心照护为核心的空间共享

空间布局充分考虑儿童设施的安全规范(安全保险、束缚装置、安全栅栏、警示标志等)和兼顾老年人对无障碍设施需求(无障碍通道、楼梯、服务平台、卫生间、坐席、盲文等)(图7-图8),文娱、会客、餐饮、都市花园等多业态的空间满足老幼同时共享和分时活动。尺度上尊重老幼的视觉感受,做到“小规模多功能”,尺度相对小的空间感觉更安全、亲切、舒适。如果空间面积较大或狭长可设置空间节点划分成多个适宜尺度的空间单元,以适应老幼群体近距离活动的行为特征,满足老幼对交通便捷可达、安全慢行的需求(图9)。

空间形态强化围合性、向心性、流动性特征。由家具、隔断、植物等要素形成边界明确的围合或半围合空间,创造安全、安静的活动环境。向心性空间满足儿童游戏活动、老人聚集、看护儿童的活动特点,研究发现:直径10~30m的向心活动空间是适宜的共享空间尺度,内部设置开放流动的空间可以为儿童自由游戏提供可能(图10)。

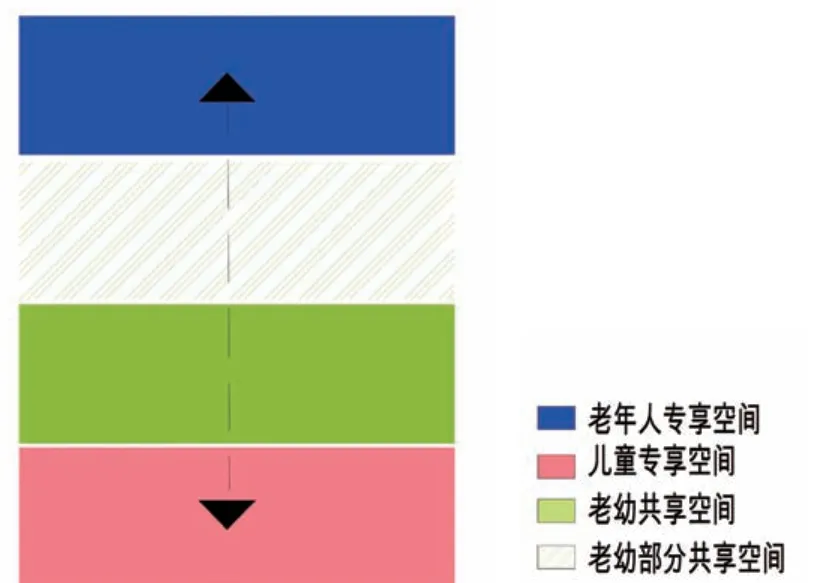

空间组织包括横向组织和竖向组织。横向组织在平面上划分老幼功能空间(图11),以完全共享空间连接老幼专享空间,部分共享空间分布相对自由。竖向组织按照楼层划分老幼功能空间(图12),专享空间、完全共享空间和部分共享空间分层设立。横向空间便于同一水平线上产生视线或者其他感官交流,竖向空间的私密性好,但交流受到一定阻碍[8]。

4.2 以交往陪伴为基础的设施共享

以老幼通用的人体工程学尺度为前提,设置共同活动的“可戏、可憩、可赏”一体化功能设施空间。如为儿童设置奔跑、攀爬、游戏的空间,周边设置充足的休息座椅、饮水设施、遮阴廊架、小车存放点等(图13);书画学习区设置一体化设施,如“绘画墙”、“绘画地面”、“共享画桌”等,激发老幼间的 “教”与“学”;廊道与游戏互动、交往设施相结合,展示各种信息或陈设,实现文化知识的流动传承和老幼同乐的场所塑造[9](图14);共享厨房里,儿童在老人的帮助下学习生活技能,以饮食社交为主的社交厨房成为老幼沟通交流的重要场所(图15)。

交往设施充分考虑结构、形态的安全性,结实耐用,设计精细化(如边角倒角、可调节式、集成功能等)。设施材质选择安全环保材料,如木材具有良好的视觉、触觉、嗅觉和调湿特性,且加工污染小,能够可持续利用[10];磨毛石材地面增加轮椅和推车的摩擦力,同时避免过度防滑,以免给通行造成磕绊;健身活动区域地面采用塑胶等软质铺装避免老幼受到意外伤害。

4.3 以促进参与为目标的自然体验共享

由社区邻里、政府等参与管理,利用院落或露台设立可食和共享花园[11]。例如种植瓜果蔬菜等可食、芳香作物,老幼互帮互助共同参与换盆、松土、灌溉、修剪枝叶、采摘等培育环节,提供亲切的视觉感知和趣味的农耕参与体验,并营造舒适的微气候;也可设立私家认领菜地,家庭还可将多余的植物放置在共享花园内共同照料(图16-图17)。收获的食材作为共享厨房的原材料烹饪享用,通过亲近土地、参与劳作、烹饪充分调动了老幼的积极性和主动性,增强交流联系和提高社区凝聚力,产生社区认同感[12]。

同时将可持续的概念贯彻在自然之中,例如采用雨水花园的形式进行雨水收集及凝蓄,将趣味凝水装置与灌溉系统连接,儿童在玩耍中完成为植株浇水的动作,不知不觉参与到植物生长培育过程中去[13-15]。场地附近的草屑、落叶以及园林修剪的树枝,都可以带到花园里,让它们回归土壤;花园还可以消耗宠物产出的有机肥,为携宠物的人群提供便利。通过与自然的深度融入,形成“自组织、自管理、自发展”的内循环模式,实现“共建、共营、共享”老幼互动的绿色空间[16-19]。

■图7 无障碍通道

■图8 共享扶手

■图9 交通节点

■图10 向心性空间

■图11 横向组织空间

■图12 竖向组织空间

5 结语

社区邻里中心老幼共享空间是为老年人、儿童以及老幼代际共融提供友好交往的“引力空间”,对于繁荣社区文化、促进老年人、儿童友好型社区建设、激活社区活力有着重要的意义[20]。本文在实地调研的基础上,基于微观层面从身心照护、交往陪伴、参与体验三个方面提出老幼共享设计策略,为解决社区代际共融的矛盾提供了借鉴。在实际邻里中心的运营中,还需要政府、社区工作人员、居委的多方合力和共同支持,从政策制定、资源设置、社区服务等方面综合考虑,共同探讨老幼共享空间的营造手法和建构方式。

■图13 一体化空间

■图14 廊道空间

■图15 共享厨房

■图16 共享花园

■图17 共享花园