乡村民宿空间营造中的地域文化渊源研究

2021-06-25邹涵辰ZouHanchen无锡工艺职业技术学院江苏无锡214206

■邹涵辰 Zou Hanchen(无锡工艺职业技术学院,江苏无锡 214206)

在国家乡村振兴战略大背景下,作为一种新型产业形态,乡村民宿进入了一个快速发展时期。自党的十六大首次提出城乡统筹发展要求,浙江安吉先行试点,全国各地跟进探索“美丽乡村”建设,乡村民宿由传统“农家乐”模式为起点,结合蓬勃发展的各类特色乡村旅游不断提升自身品质,已成为乡村休闲旅游产业的重要衍生产品[1]。“乡村振兴”战略由党的十九大提出,2021年1月中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中也提出保留乡村特色风貌,打造历史文化名镇[2]。一段时期以来,民宿规划与建设在全国各地乡村产业结构调整进程中表现出极大的发展潜力,全国各地乡村民宿的总体数量呈井喷式增长。

1 乡村民宿设计发展现状与存在的问题

民宿的概念缘起于国外,其中以英国的B&B(Bed and Breakfast)和日本的民宿(Minshuku)最为代表,最初即为农户以家庭招待的方式接待游客开展经营服务,发展60年来风靡全球。

2019年7月为规范我国旅游民宿发展,文化和旅游部出台《旅游民宿基本要求与评价》,对旅游民宿(homestay inn)做出了准确定义,即利用当地民居等相关闲置资源,经营用客房不超过4层、建筑面积不超过800m2,主人(owner; investor)参与接待并为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。明确了民宿建设的基本要求与设计建议。

然而,我国地大物博,南北、东西文化存在差异,仅凭国家层面的统一标准不能彻底解决民宿规划设计中的所有矛盾,现有乡村民宿在规划设计过程中还存在如下主要问题。

1.1 地域间民宿设计与发展不均衡

据《民宿蓝皮书:中国旅游民宿发展报告(2019)》统计,我国民宿分布以西南、华东及华南地区为主,相应区域的民宿设计水平较高,其余地区除北京等热门旅游城市外,民宿产业未形成集聚态势。即便在上述集聚区域也存在个体发展不均,以中低端民宿为主导的情况[3]。

1.2 民宿规划过程中缺乏区域文化保护性设计

文化的保护与开发是一个矛盾体,过分强调保护或开发对文化的发展都是不利的。部分地区由于资本的过度介入,在民宿设计案例中对区域文化保护性开发研究不足,出现不少生拼硬凑的 “伪文化”设计[4]。例如,近年来屡见不鲜的从某地整体搬迁的古村落建筑,一方面表现为迁出地因眼前利益对本土文化遗产的不重视,另一方面表现为迁入地因商业价值而虚构伪乡村文化,更有甚者不考虑当地物产、风俗等先天文化因素,打造所谓的“欧洲小镇”“古堡”等项目并在其中规划所谓民宿酒店,实则是对区域文化的毁灭性破坏。

1.3 中高端民宿设计中同质化、商业化现象严重

由于商业利益的驱使,投资方对设计规划方面经验的缺乏,大量中高端民宿在营造过程中只是对已有成熟案例的模仿与堆砌,多以“禅意”“新中式”等概念确立主题,而忽略了对地方民间特色文化的深层次挖掘。一个优秀的民宿建筑空间,应该能为空间参与者提供对当地的传统文化以及建筑美学深入了解与探究的动因,提供舒适住宿体验的同时,进而发挥个性文化元素驱动作用吸引更多消费者,促进当地经济[5]。

综合上述问题,目前我国民宿设计所存在的问题或多或少都与民宿主人或设计主体对地域文化不重视或把控不当有关,如何将本土地域文化有机融入于民宿空间设计正是本文尝试以理论研究结合实践应用的价值所在。

2 基于地域文化的乡村民宿空间设计策略

广义范畴的地域文化指区域内的居民在生活与生产活动及历史进程中创造形成的物质文明和精神文明的总和。其物质形态表现为特定的建筑形式、服饰样式、器物品类、餐饮菜肴、特色物产等方面,非物质形态则表现为地方方言、历史人文、民俗活动及价值观念、思维模式等精神认知。在乡村民宿设计过程中植入地域文化对重塑乡村风貌和乡村振兴具有重要作用[6]。

2.1 建筑传统文化的植入

我国传统建筑受地缘关系与自然气候差异的影响,南北东西各有特色,各地产生了不同的民居形态,这些传统建筑形式代表了区域文化特征,同时也是我国传统文化体系的重要组成部分。

在乡村民宿空间设计中对传统建筑文化的运用,一方面要借鉴我国传统建筑“天人合一”的哲学思想,由于气候地理的差异,各地传统建筑体现出人与自然和谐共生的结构布局,乡村民宿空间设计需要借鉴当地传统建筑将人造空间与自然环境融为一体的方式方法[7];另一方面,体现在对传统建筑装饰元素的借鉴与重构,各地传统建筑形式差异明显,反映出当地风土人情与审美观念[8],不少民居形式映射出的人文情怀与审美趣味更具有强烈的地域艺术生态特征,在民宿空间设计中对建筑装饰元素的借鉴与重构有助于空间参与者融入地域环境强化体验认知[9]。

■图1 乡村民宿设计中地域文化的应用策略

■图2 项目区位及周边环境

2.2 地域历史文脉的植入

地域历史文脉是指区域内人们所创造的人与事物之间存在的时空上的动态联系。物化表现为历史事件、遗迹与人物等,同时还包括传统手工艺行业、民间艺术、历史记忆等非物质要素形态。

将地域历史文脉运用于乡村民宿空间的设计方法主要有两种:一是显性植入,即基于历史情境的空间设计和活化,以保留或重现场景为主要手法,引导空间参与者融入相应情景,从而引发对本土文脉的共情;二是隐性植入,即对本土精神的传承与演绎。受生活方式转变的影响,一些特定的历史情境复刻空间不能适应当代人的生活习惯方式,需要对其中的精神要素进行提炼与演绎。

2.3 民俗民风的植入

东南大学陶思炎教授认为:“民俗是在一定社会氛围中世代传袭的行为模式。”一个地域的民俗文化可外向表现为某种礼仪风俗、特色服饰与器物甚至方言俚语等,内向表现为某种行为规范、思维习惯、道德规范与精神。在中华文明体系中,各地民俗文化有着一定的普遍性,但也有明显的区域差异[10]。

地域民俗民风在乡村民宿设计中的运用方法与传统建筑文化类似,一方面表现为提取地域传统特色器物、服饰元素作为空间装饰甚至重构礼仪情境;另一方面,更要将符合当地人行为思维习惯与道德规范的哲学理念融入空间规划思想之中,在空间中通过隐喻与暗示,结合当代空间参与者的价值观与审美观,在新的历史时期下赋予传统民俗文化更深层次含义[11]。

2.4 特色物产元素的植入

广义的地域特色物产包含地方出产的自然与人造的特色物品,也包含当地的独特自然名胜景观等。从文化元素角度看,地域物产与民俗民风有一定的关联度,但又不完全相同。

在乡村民宿空间设计中融入地域物产元素重点在于将物产经过元素提炼并有机融入空间,打造地域文化整体空间氛围,从而扩大影响力与传播力[12]。一般做法为将具有地域普适性的地方物产在不破坏其内在含义的基础上经过元素简化、提炼与重构,在空间中构成突出的视觉焦点,对空间参与者形成一定的思维引导[13]。在乡村民宿空间中植入地方物产不但能传承当地文化,同时也能进一步推进农业产业、地方传统产业与旅游业的发展,促进当地经济。

综上所述,在乡村民宿空间营造中对地域文化的应用以本土传统建筑文化、地域历史文脉、地方民俗民风及特色风貌物产为切入点,各自在物质与精神层面加以提炼、演绎及推演(图1)。

■图3 项目原始建筑状态

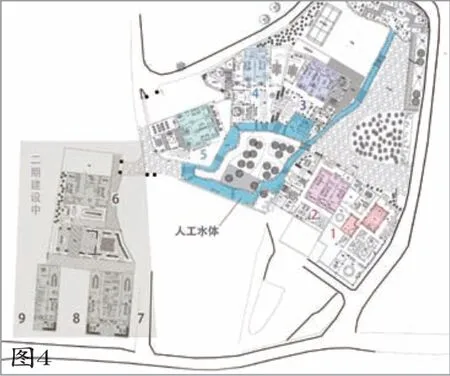

■图4 院落建筑规划

■图5 江南建筑风貌

■图6 陶文化历史文脉

3 基于江南地域文化价值的民宿设计实践

结合上述民宿空间营造中存在的问题与解决策略,笔者所在企校联合设计教学团队紧跟国家乡村振兴战略步伐,根据“强富美高”新江苏建设要求,根植宜兴千年陶文化悠久历史,以文化、旅游产业为切入点,开展了一批基于地方文化、美丽乡村环境设计的助力乡村振兴社会服务,其中以宜兴金家村“龙隐g江南”精品民宿最为代表。

3.1 项目地域区位文化分析

宜兴隶属无锡,古称阳羡,以盛产紫砂陶闻名于世,位于苏、浙、皖三省交界处,南枕天目山脉,属喀斯特地貌,溶洞遍山,茶叶种植广袤,竹海连绵,相关制茶业、手工竹制品业为独具特色的传统产业,东临太湖,北依长江中下游平原,河网交错,碧水青山,人文荟萃,是江南文化富有特色的鱼米之乡。

项目所在地为张渚镇金家村,地处宜兴西南,周边茶山密布,竹林成荫,毗邻龙池山、善卷洞、竹海等当地知名景点,旅游资源丰富,为乡村民宿发展奠定了良好基础(图2)。

在该民宿项目空间营造过程中,如何将江南建筑风貌、宜兴地域文化、当地民俗及各色物产进行有效融入是一个重要研究课题。

3.2 原始建筑改造与江南传统建筑风貌再现

“龙隐g江南”精品民宿是基于金家村9幢民房的整体改造项目,一期工程的5幢民房原始建筑以及室内外装饰风貌不甚统一,外墙多采用墙砖镶贴,屋顶铺设琉璃瓦,色彩各异,室内装饰粗陋,整体氛围未能体现江南建筑风貌特征(图3)。

在尽量避免破坏原建筑主体结构的前提下进行拆改与加建,根据江南建筑白墙灰瓦、小巧精致、临水而居的特点,对外墙与屋面进行改色处理,同时通过人工水体分隔空间,营造江南院落小桥流水的精致环境氛围(图4)。

室内部分的处理一方面融入“人与自然和谐共生”理念,室内表面处理全部使用天然材料,保留原建庭院中的主要植被,并将部分植被纳入加建中庭(天井)之中;另一方面,将江南传统建筑木楼板结构作为重要装饰要素,并在苏式家具的基础上结合现代人生活方式改良设计软装陈设[14],营造苏式室内氛围(图5)。

通过以上处理,有效地在空间设计中植入了江南民居建筑的精神与物质特征,同时留存了原住民对空间的建筑记忆。空间参与者在其中信步闲游,移步换景,能体验到江南建筑细腻精致的建筑品味,较好地演绎了江南建筑的地域脉络特征。

3.3 陶文化历史文脉的传承与创新

宜兴紫砂享誉世界,这座江南小城也在数千年历史中因陶而兴,紫砂陶自从诞生起吸引了无数的文人参与,形成颇具特色的江南陶文化。然而,当今社会提到宜兴,被世人所熟知的一般只有作为国家非物质文化遗产的紫砂陶,而大量的如陶缸、陶罐等在历史上发挥重要作用的普通日用陶瓷却往往被忽视。

设计团队在民宿空间营造过程中注重运用具备地方特色的陶材质、陶产品作为装饰元素。在室内规划中,采用大量较为精致的紫砂陶器、装饰陶瓶作为装饰陈设品装点空间,使空间参与者对紫砂陶历史文化产生显性直观的认识,在隔墙部分局部采用了当地常见的陶缸、陶板砖等进行排列重构,隐喻宜兴当地历史与陶瓷密不可分(图6)。在该民宿空间中,通过多种手法传承当地陶文化历史的同时也蕴含了筑陶过程中的工匠精神。

■图7 乡土民俗生活方式

■图8 茶叶物产价值

■图9 竹物产价值

3.4 江南乡土生活方式的体验式构建

在民俗民风的空间植入方面,设计团队结合用户分析并得出结论:回归自然,通过休闲活动缓解都市生活快节奏高强度的压力是消费者选择乡村民宿的一大动因。这就需要策划一类具备乡土气息的原生态生活方式互动体验,同时,这类活动方式还要满足自愿参与、易于上手的特征。一般旅游景区对民俗礼仪活动情境重现的做法明显不能满足要求,而乡村旅游中较为常见的采摘活动也不便在室内、庭院空间实现。

最终,设计团队将活动目标锁定在取水与烹饪之上,保留了原始建筑庭院中的数个压水井,并将其纳入中庭空间,与吊水井相比,这种取水方式更为安全,消费者可随时参与体验;同时,对颇具地方乡土韵味的江南土灶进行半开放式规划,消费者可近距离观摩备餐过程,甚至直接参与烹饪活动,每到冬日青少年空间参与者总乐于到土灶背面添柴加火,增加了消费者家庭的空间体验乐趣与对乡土生活方式的记忆(图7)。

3.5 本土物产在空间构建中的文化价值再利用

除前文所述与历史文化息息相关的陶瓷外,茶叶、毛竹也是宜兴的重要地域特产。唐代诗人卢仝在七言诗《走笔谢孟谏议寄新茶》中的诗句“天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花”被当地人口口相传。空间规划中将品茗茶艺空间穿插于民宿各功能空间之中作为辅助空间。同时,将当地茶叶做成茶砖作公共区域的局部装饰,使空间参与者能在品茗茶、休闲行为中体会到当地的茶叶文化价值(图8)。针对毛竹地域物产,设计团队在空间营造过程中增加了这种传统建筑材料的装饰应用比例,从隔断到护栏,竹元素随处可见,利用竹筒将山泉引入民宿区域,利用建筑高差形成自然活水系统,增加消费人群亲近自然的感官体验(图9)。

4 结语

我国幅员辽阔,不同区域间资源与文化差异明显,乡村民宿的消费市场需求也各有侧重,充分利用地域文化合理规划本土乡村民宿空间设计是各地乡村振兴旅游产业开发的必然方向。通过相关研究能够将中华优秀传统文化与地域文化有机结合,为民宿空间参与者提供相关体验与感受,也为乡村民宿空间营造提供一些参考思路,推进乡村民宿的高质量发展。