吡唑醚菌酯对鲮鱼的毒性试验

2021-06-25○李治

○李 治

吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin)又名唑菌胺酯,是德国巴斯夫公司于1993年发现的一种兼具吡唑结构的甲氧丙烯酸甲酯类杀菌剂,具有高效、广谱、强内吸性的特点,其作用机理为通过阻止细胞色素b和c1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需要的能 量(ATP),最终导致病原菌死亡,同时发挥保护、治疗、叶片渗透传导作用,主要应用于小麦、花生、水稻、烟草和果蔬等作物。据了解,吡唑醚菌酯类产品2016年在我国销售总额达到了8亿元,原药产能达到1.8万吨,是目前农药市场上的主流产品之一。

已有研究表明吡唑醚菌酯对人类、哺乳动物、鸟类等毒性较低,但对水生动物具有高毒性。随着吡唑醚菌酯大量地投入到农业生产上,特别是在水稻种植中的应用,其残留于土壤中的成分会通过漂移、经雨水冲刷等方式进入水体中,存在对水生生态系统造成污染的风险。目前已有吡唑醚菌酯对于斑马鱼等实验用鱼的毒性研究,但缺乏其对于常规养殖品种鱼类的毒性试验,因此本文选取鲮鱼作为吡唑醚菌酯毒性试验的受试品种,完善基础实验数据,为进一步研究吡唑醚菌酯对于鱼类的毒性提供理论依据。

一、材料与方法

1.1 材料

试验用鱼为土鲮,来自于本地鱼苗养殖合作社,平均体长为7.8cm,试验前在实验室环境条件内驯养7日,驯养期间活动情况正常,无死亡,试验前24小时停止投喂。试验用的吡唑醚菌酯购自本地农药店,生产厂家为南京华洲药业有限公司,剂型为悬浮剂,含量30%,性状为乳白色浑浊液体。试验容器为规格长55cm宽40cm高35cm的塑料水族箱,试验用水为经24小时曝气的自来水。

1.2 试验母液的配制

用移液枪吸取吡唑醚菌酯药剂10g,用纯净水稀释后定容至1000mL,制成浓度为3000mg/L的吡唑醚菌酯百倍稀释原液作为试验母液。

1.3 预试验

为了计算正式实验中的药物试验浓度需进行预试验,在0.01-0.1mg/L浓度范围内设置的10个浓度组,浓度间隔为0.01mg/L,每个浓度放入试验鲮鱼5条,不设平行组,试验时间96小时,得出24小时内100%的死亡的最小浓度为0.03mgL,96小时无死亡的最大浓度为0.01mg/L,则可确定正式实验的浓度范围0.01-0.03mg/L。

1.4 试验药液浓度的确定

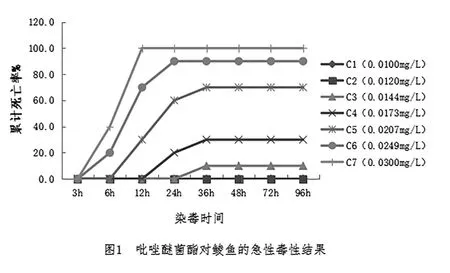

根据预试验得出的结果,在0.01-0.03mg/L的浓度范围内求出7个等对数浓度组,经计算得出其分别为 C1=0.01mg/L、C2=0.0120mg/L、C3=0.0144mg/L、C4=0.0173mg/L、C5=0.0207mg/L、C6=0.0249mg/L、C7=0.03mg/L。每个浓度组设置3个平行和一个空白对照组。

1.5 急性毒性试验

本试验采取静态试验法,将经过24小时曝气的自来水加入到塑料水族箱内,每箱加水20L,计算每个浓度所需加入的吡唑醚菌酯试验母液的量,根据计算结果,按照从低浓度到高浓度的顺序用移液枪准确量取药液依次加到试验箱的水中,用玻璃棒搅拌均匀后,随机选取受试鲮鱼迅速放入水中,每个试验箱放鱼20尾。

试验开始后,在前12小时进行连续观察,密切留意试验鲮鱼的活动情况,有无异常情况如鱼体侧翻、失去平衡、游泳能力和呼吸能力减弱以及体色变化等,记录开始出现和死亡的时间等(5分钟内鱼对于玻璃棒触碰尾柄的刺激无反应即判定为死亡),再分别在24h、48h、72h、96h观察记录每个试验浓度组鱼的存活数量,死亡症状等。试验过程中不投喂,不更换药液。

1.6 数据处理

采用SPSS23.0统计分析软件处理实验数据,使用Probit回归法计算吡唑醚菌酯对鲮鱼的半致死浓度及95%置信区间,再根据《化学农药环境安全评价试验准则》对毒性进行分级。

二、结果与分析

2.1 吡唑醚菌酯对鲮鱼的急性毒性结果

在毒性试验开始3h后,高浓度组(C5-C7)的鲮鱼出现不同程度的游动失去平衡、侧翻、仰浮、挣扎的现象,低浓度组(C1-C4)未见出现明显异常;6h候后高浓度组的鲮鱼开始出现死亡,并且大部分鱼游动失去平衡,低浓度组的C3和C4也出现游动缓慢;12h后高浓度组出现大批量死亡,其中最高浓度组C7全部死亡,至36h时累计死亡数量达到峰值,低浓度组的C3和C4也出现了部分死亡,而C1和C2组未见出现死亡;48h以后的所有浓度组的情况均趋于稳定,没有再出现死亡,吡唑醚菌酯对鲮鱼的急性毒性结果见图1。

使用SPSS23.0统计分析软件的Probit回归法处理各浓度组的累计死亡率数据,分析得出吡唑醚菌酯对鲮鱼的LC50(96h)值为0.0183mg/L,95置信区间为0.0173-0.01923mg/L。

根据《化学农药环境安全评价试验准则》(GB/T31270.12)中提出的标准,吡唑醚菌酯对鲮鱼的毒性等级为剧毒。

本次毒性试验结束后对中毒死亡的鲮鱼进行体表检查和解剖检查均未发现出血、充血、溃烂、水肿、坏死等明显的症状。

三、讨论

1.鱼类的急性毒性试验是判断水体污染物对鱼的毒性程度的重要依据,也是评价水体污染程度以及农药残留对人类潜在毒性的手段。根据已有的研究表明,吡唑醚菌酯对于斑马鱼成鱼(体长4-6cm)的急性毒性LC50(96h)为0.0613mg/L和0.056mg/L等,而本试验得出吡唑醚菌酯对鲮鱼的LC50(96h)值为0.0183mg/L,这说明同等体长水平下,鲮鱼比斑马鱼对吡唑醚菌酯更为敏感,这反映了不同种类的鱼可能会对吡唑醚菌酯有不同的敏感度,可以通过进一步研究吡唑醚菌酯对其他品种鱼类的毒性,利用不同鱼类对其的敏感度作为判断由吡唑醚菌酯造成的养殖水体污染的依据。

2.试验用鱼在本次毒性试验中表现出的中毒症状为游动失去平衡、侧翻、仰浮、挣扎并欲跃出水面,并在很短时间内就不再游动沉底进而死亡,但肉眼观察未发现体色有明显的变化,检查中毒死亡的受试鱼也未发现出血、充血、溃烂、水肿、坏死等明显的症状,因此较难从临床症状上判断吡唑醚菌酯造成的鱼类中毒,仍需要通过进一步地研究吡唑醚菌酯对鱼类的致毒机理,为吡唑醚菌酯所造成的养殖水体污染提供临床判断依据。

3.本次试验中还发现了一个现象,配制好的吡唑醚菌酯药液放置数天以后,再用作进行毒性试验时会发现药液的毒性显著降低,同时毒性试验的结果也显示了受试鱼的死亡基本出现在36h以内,从而导致得出的LC50(48h)和LC50(96h)是一致的,当受试鱼经过了48h的“关口”后,就基本不会受毒性致死,至96h时,可观察得到存活下来的受试鱼症状消失且基本恢复活力。这说明了吡唑醚菌酯溶液的毒性会随着时间而降低,这可能与吡唑醚菌酯在水中的降解有关,也可能与本次实验所使用的悬浮剂剂型的特性有关,可以通过进一步研究吡唑醚菌酯的水解特性和不同剂型对于水生动物毒性的影响,来用作判断由吡唑醚菌酯引起的养殖水体及江河水体污染。

(通联:543000,广西梧州市水产技术推广站 电话:18775036938)