提质培优背景下现代农牧业专业群建设实践与思考

2021-06-23严杜建曹雅芳王治泽张明明吴晨晨

严杜建,曹雅芳,王治泽,张明明,吴晨晨

(1.阿克苏职业技术学院,新疆 阿克苏 843000;2.西北农林科技大学动物医学院,陕西 杨凌 712100)

2018 年全国教育大会对新时代教育工作进行了全面部署。 2019 年以来国家“职教20 条”“双高计划”“1+X 证书制度”“提质培优行动计划”等文件落地, 为新时代高水平职业院校和专业发展擘画了路线图和方向标[1-3]。 随着乡村振兴、农牧业供给侧结构性改革的实施, 在产业转型升级和技术创新的需求驱动下, 国家对高素质技术技能型人才的需求日益迫切。建设现代农牧业专业群,是落实乡村振兴、“职教20 条”等一系列战略部署的创新举措, 是引领现代农牧产业转型升级实现专业高质量特色化发展的内在要求,因此,加强现代农牧业专业群提质培优建设, 发挥专业群集聚效应和服务功能尤为重要。

1 现代农牧业专业群建设的必要性

1.1 聚焦农牧业新使命,需要专业群新变革

农业是国家安全战略发展的基础。 党中央始终把全面建成小康社会解决农牧业发展问题作为全国工作的重点。十九大报告提出“实施乡村振兴战略”“全国乡村产业发展规划(2020—2025)”,为畜牧业产业发展、农牧业生态文明建设、农牧人才培养绘就了宏伟蓝图[4],为现代农牧业发展创造了全新的机遇, 同时为高职院校农牧专业带来了发展契机。 现代农牧业专业群肩负着高质量农牧类技术技能型人才培养、推进科技创新、服务农牧业的历史使命。围绕乡村振兴,专业群建设应做出新的变革, 充分发挥人才培养、 技术技能创新作用,主动融入产业发展过程,建设高水平特色专业群, 培养农牧产业复合型高端技术技能人才迫切而重要。

1.2 传统农牧业转型升级对高技能人才的新要求

随着农牧业的转型升级,新品种、新技术、新模式的迭代更替,生产、管理、服务一线的技术人员在知识、技能、能力等方面无法适应生产方式改变和技术革新的需求,劳动技能不强,创新能力不足, 不能满足传统农牧业转型对复合型人才的需求[5]。 农牧业产业的转型升级对复合型高端技能人才需求急速增长。 据市场调查,到2024 年,国内农牧产业技术技能人才缺口达40 万人以上,仅新疆(包括建设兵团)缺口就达8 万人以上[6]。 目前高校农牧类人才培养模式和教学资源难以满足产业发展对人才的要求,人才培养存在“学术型人才多、技术技能型人才少”的突出问题,与农牧业产业对高端技术技能人才的迫切需求形成结构性矛盾,要求高校转变人才培养目标定位,基于现代农牧业产业链、技术链、就业岗位及服务领域的新变化构建现代农牧业专业群, 提质培优现代农牧业专业群,发挥专业群集聚效应,培养更多农牧产业需要的复合型高端技能人才,助力农牧产业发展。

1.3 职业教育创新发展对专业群发展的新要求

新时代国家以前所未有的改革力度推动和支持职业教育发展, 一系列关于现代职教体系建设的政策相继出台,开启了高职教育“以大改革迎接大发展”的黄金期。 “职教20 条”的出台为新时代职业教育发展提供了行动指南,“双高计划” 提质培优行动计划的战略部署, 标志着中国高等职业教育从层次转变为类型, 对专业人才培养提出了新要求,给现代农牧类专业群建设,实现特色发展注入了新动力。国家实施农民工、下岗工人等全日制学历教育, 使职业教育从学历教育为主向与社会培训并重的趋势发展, 现行专业群人才培养模式的适应性、 教师职业技能、 教学资源的供给能力、课程体系、教学方式的适应性、教材内容的呈现方式、 教学标准和评价机制都面临更多新的挑战。 促进产教深度融合、适应“1+X”证书制度的人才培养新策略、满足多元化学生的需求、拓展国际交流与合作,都需要专业群做好谋划,发挥示范引领作用。

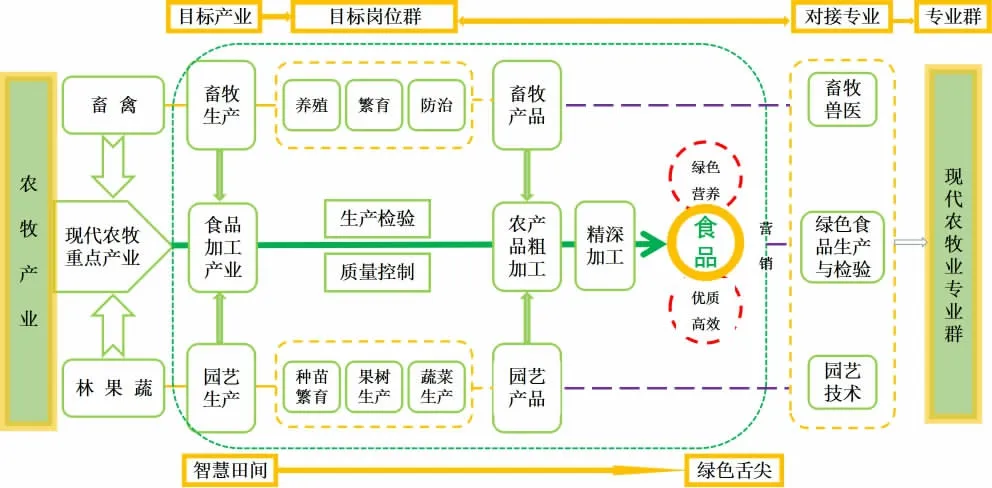

2 现代农牧业专业群的组群思路

现代农牧业专业群紧扣绿色现代农牧业产业发展需求,密切对接绿色畜禽健康养殖、农牧产品食品加工、 园艺产业等绿色农牧业产业链关键岗位群,由畜牧兽医、绿色食品生产与检验、园艺技术3 个专业组成,同属农林牧大类,服务现代农牧业。 畜牧兽医专业服务现代畜禽养殖、繁育、疾病防治; 园艺技术专业服务林果种苗繁育、 生产管理。畜牧兽医产业和园艺林果产业转型升级,产业链向食品精深加工方向延伸,广泛吸纳食品加工、检验技术,专业知识技术交叉融合更加明显。 3 个专业基础相近,教学资源共享。 3 个专业聚合,集聚效应突出,共享群内各专业科技优势,能更加深入开展植物资源高效生产技术、 植物—饲草—畜禽粪便—肥料循环利用等领域研究, 助力农牧业转型升级,引领农牧产业向智能化、精品化、绿色化发展[7]。 现代农牧业专业群组群逻辑见图1。

图1 现代农牧业专业群组群逻辑示意图

3 现代农牧业专业群建设路径与举措

3.1 联合行业企业,创新人才培养模式

根据现代农牧业产业链发展特点和要求,深入剖析职业岗位群特点, 精准定位专业群人才培养目标,依托“行校企”合作平台,构建“双主体、四递进、五融合”人才培养模式,培养农牧业产业“大国工匠”。 专业群人才培养模式见图2。

图2 专业群“双主体、四递进、五融合”人才培养模式

与企业深度合作, 进一步扩展深化以现代学徒制为主,“定制”培养、“定向”培养等多种联合培养模式,实现校企“双主体”育人[8]。 遴选重点龙头企业,例如,与兴疆牧歌食品有限公司开展“牧歌精英” 现代学徒制试点项目, 面向畜禽标准化生产、畜产品加工、质量控制等岗位,培养高端技术人才。

以专业群职业岗位能力培养为主线, 按照职业素质养成→基础职业能力→专项职业能力→综合职业能力“四递进”提升素质、能力,强化学生职业能力培养[9]。 要求本科生第1~3 学期,以职业素质养成和基本技能训练为主,完成行为养成、人文素质等通识课和企业认知课程、 专业基础课学习;第4~5 学期,以岗位专项技能训练为主,校企轮训完成专业核心课程学习;第6 学期,以综合技能训练为主,完成企业顶岗实习,取得职业技能等级证书。

在人才培养过程中实施五个融合。 从入学教育开始,使专业群人才培养过程与畜牧养殖、动物疾病防治、畜产品加工、产品营销等企业生产过程无缝对接;将设施畜禽养殖、畜产品加工、果蔬优质生产、食品加工检验等企业的管理、技术、工作标准等融入课程标准;将畜牧养殖、农产品生产加工等岗位群的工作能力融入课程内容;将新城疫抗体水平测定、畜产品质量安全检测等技能竞赛融入核心专项技能评价;将粮农食品安全评价员、园艺师、动植物检疫检验员等职业资格证书考取融入学生综合考核评价过程。 实现“产教融合、工学结合、知行合一”,培养区域农牧业复合型人才。

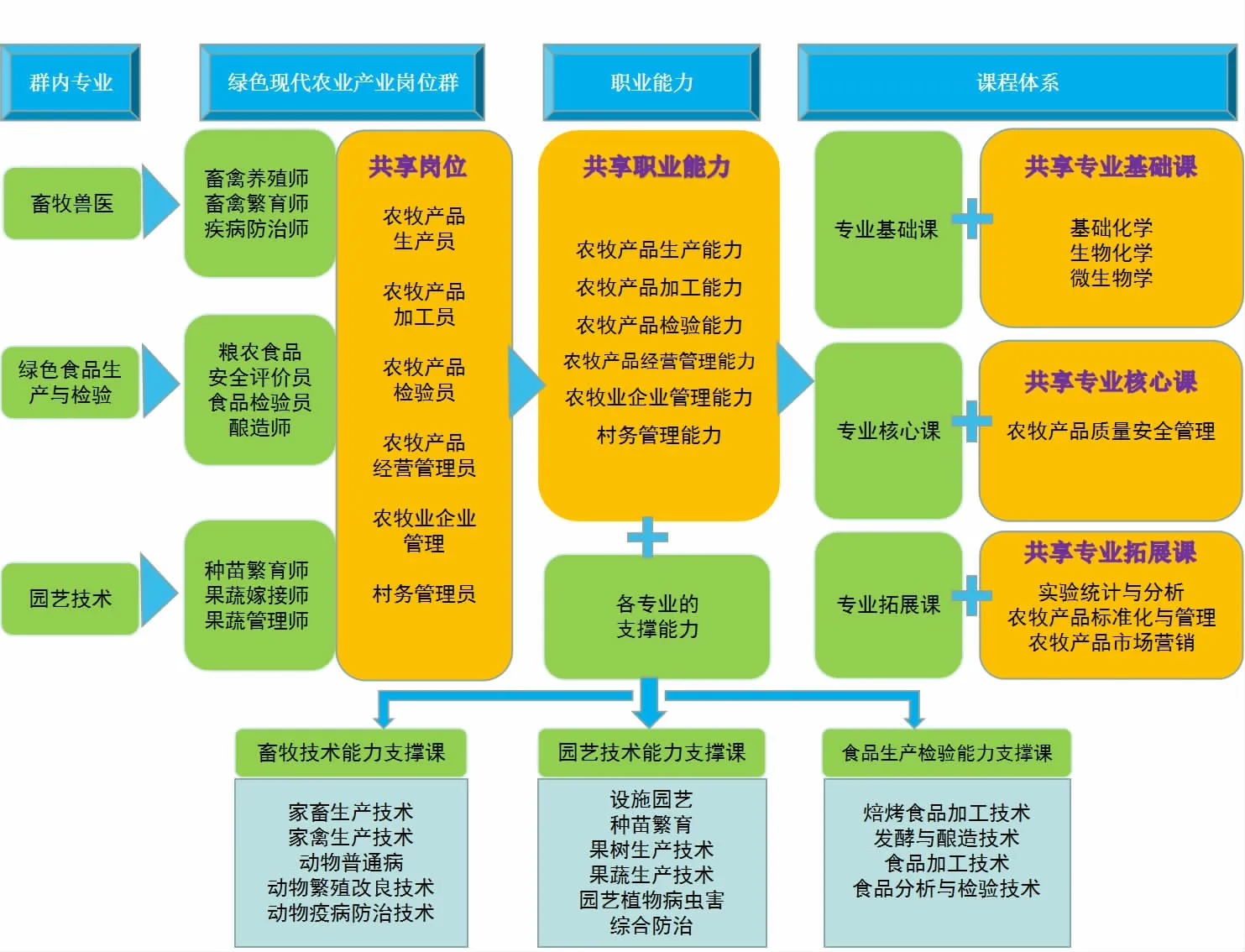

3.2 对接职业岗位能力,建设优质课程资源

以现代农牧业综合应用能力培养为主线,以共建共享、优势互补、协同发展为依据,对接现代农牧业生产管理过程,构建既有共性又能凸显“专业素养”培育的“共享+特色”模块化专业群课程体系。基于农产品生产加工、检验、信息化处理、经销等共享职业岗位能力培养,共建共享畜牧兽医、园艺技术、 绿色食品生产与检验专业共享3 门基础课,共享1 门专业核心课,共享3 门专业拓展课。依据专业能力的差异,体现特色技能,突出核心职业能力, 构建园艺技术能力支撑模块5 门课程,畜牧技术能力支撑模块5 门课程,食品生产与检验技术能力支撑模块4 门课程,凸显“专业素养”的培育和“核心技能”的形成。专业群课程体系见图3。

图3 “共享+特色”模块化专业群课程体系

聚焦绿色现代农牧产业岗位群, 将现代畜牧生产、植物饲料开发、农牧产品(食品)加工检验等新技术、新工艺、新规范引入课程,开发制作动物繁育、畜禽生产、饲草开发、畜产品质量安全检测技术动画和视频为主的教学素材, 建设优质课程资源,开辟学生多样化学习途径。按照岗位能力递进设计模块化课程,“校行企” 共同开发精品在线开放课程。 对接“1+X”证书培训科目,建立满足培训需要的高质量资源库, 为职业技能培养提供资源保障。

3.3 开发新形态活教材,深化课堂教学改革

根据现代农牧业生产、加工、检验等产业链发展新需求,对接农牧业岗位发展目标,针对“共享+特色”的模块化教学内容,依托数字化资源,将现代农牧业生产中畜禽养殖、饲料开发、动物疾病防治、产品检验检测等新技术、新标准融入教材。 通过VR、互联网等技术手段,与企业共同开发形式多样活页式、立体式新形态教材[10],完善教学资源,满足多样化教学需求,激发学生学习兴趣。 借助校内在线学习平台,智慧职教、超星、MOOC 等网络学习模式,进行线上线下混合教学,满足学生自主式学习需求。

实施任务驱动式和案例式教学。 选取企业生产中种苗繁育、果蔬生产,动物繁育、饲养,食品检测等环节,采用任务驱动式教学;与企业共同建设植物青贮、动物繁育、疫病防治、食品加工技术等教学案例,组成案例库,进行典型案例式教学,提高教学效果。

3.4 内培外联优化师资结构,建设创新团队

3.4.1 培育品牌教师创新团队与农牧业企业深度合作,柔性引进现代农牧业领域具有行业权威、国际视野、洞悉专业群前沿发展方向的“领头雁”型人才担任专业群战略顾问, 引领专业群全面发展提升。设立以专业群领军人物冠名的工作室,建成良种繁育、设施农牧、生物防治、精深加工等创新团队,开展教学实践研究、科研攻关工作,形成品牌教师创新团队。

3.4.2 培育学科带头人建立常态化国内外名校名企访学研修机制,组织教学创新团队、骨干教师分层级赴国内外名校、龙头企业短期研修、长期实践,提升教师学术水平、实践创新和教学、服务能力。

3.4.3 培育双师型教师团队校企共建“双师型”教师培育基地[11],专业群教师每年进行至少2 个月的企业实践,外派教师以项目攻关、技术咨询、指导生产、带生实训等多种形式进厂入企,提升教师将实践锻炼成果转化为实践教学内容的能力,培育一支为智慧农牧业提供技术服务的双师型教师队伍。

3.5 “校行企”深度合作,建设实践教学基地

以共建共享为原则, 充分利用专业群现有仪器设备、场地和智能化设施资源,引入企业,建设畜牧兽医、检验检测、畜产品加工、园艺技术等校内产教融合实训基地[12]。建成区域一流的集教学、科研、生产、服务于一体的循环生态智慧农牧业示范园,为学生提供实操训练和创新创业实践平台,培养农牧产业复合型高端技术技能人才。

学院借助“校行企”合作平台,与正邦养殖、兴疆牧歌等龙头企业紧密合作, 践行现代学徒制教研项目,让学生参与企业生产和管理全过程,不断提升职业能力, 建设紧密型产教融合校外生产实践基地。

3.6 服务农牧业高端需求,建设技术技能平台

依托校内智慧农牧示范园, 瞄准农牧业重点产业发展关键点,聚拢“政校行企”资源,高质量建成“一站两中心”技术技能服务平台。 一是建设智慧农牧业培训中心。 对接“1+X”证书制度,发挥专业群在专业建设、课程开发、资源建设等方面的集群优势,开展现代农牧领域社会培训和“1+X”证书培训,为当地就业、创业实践提供有力支持。 二是建设智慧农牧业技术推广站。 瞄准农牧业中小微企业和创业型企业的生产需求,开展技术开发、技术咨询以及中试服务,同时注重技术服务项目向教学项目的转化,将设施园艺、畜禽养殖等真实工作案例, 应用于模块化课程体系的教学,培养学生实践和创新能力。 三是建设智慧农牧业协同创新中心。 聚焦区域农牧业产业发展,充分利用人才和科技优势, 联合当地检验检测中心、中粮屯河果蔬制品有限公司、兴疆牧歌食品有限公司等行业技术机构、央企、地方龙头企业, 组建科研团队, 进行现代农牧领域技术攻关,突破产业发展中的技术瓶颈,不断产出高水平科研成果。

3.7 聚焦现代农牧业生产,提升社会服务能力

围绕乡村振兴政策, 对接现代农牧业发展趋势和市场需求,发挥专业群资源优势,依托“一站两中心”技术技能服务平台,开展社会培训及区域专业技术下乡服务。 组建畜禽健康养殖、 疫病防控、农产品食品检测等科技服务团队,引领技术成果推广与转化[13]。瞄准高端农牧人才需求,深入开展“农牧提质增效”项目,服务区域村镇、新型农牧业经营主体,助力乡村产业振兴。

3.8 国际交流与合作建设,服务“一带一路”

瞄准区域特色农林产品、畜产品的出口外销,将国际贸易和食品安全国际标准体系认证纳入教学内容,提升学生国际贸易、国际食品安全认证知识储备,拓展学生全球视野;选派优秀青年教师、学术带头人等参与国际学术交流, 提升教师国际化教育教学能力; 深化与紧密合作型国际化龙头企业的科技研发,共同研发符合欧美、中亚国家饮食习惯的特色农牧产品,服务“一带一路”。

4 结语

进入新时代, 职业教育对接经济社会发展更紧密,社会期待更高。 随着国家对职业教育的愈加重视, 职业教育在经济社会发展全局中的作用愈发凸显[14]。围绕“乡村振兴战略”,深化产教融合,聚焦农牧产业创新发展,培养适应现代农牧产业结构调整、 转型升级需要的复合型高端技术技能人才成为专业群建设提质、 创新的重要任务。