通剧剧目来源及分类研究

2021-06-23王洁

王 洁

(南京晓庄学院 江苏 南京 211171)

通剧是江苏省的一种地方性小戏剧种,主要流行于江苏省南通市及周边辖区。在通剧的历史发展进程中曾有过多个称谓,诸如童子戏、僮子戏、侗子戏等。上述称谓是在其不同发展阶段使用,尤其是在剧种演变之特定语境中,因此就有其某一个阶段特定的所指和能指。本文所要探讨的“通剧”,是将其视为一个完整、完备的剧种对象来研究,其称谓换用的历史流变原因和过程暂不在此详述。

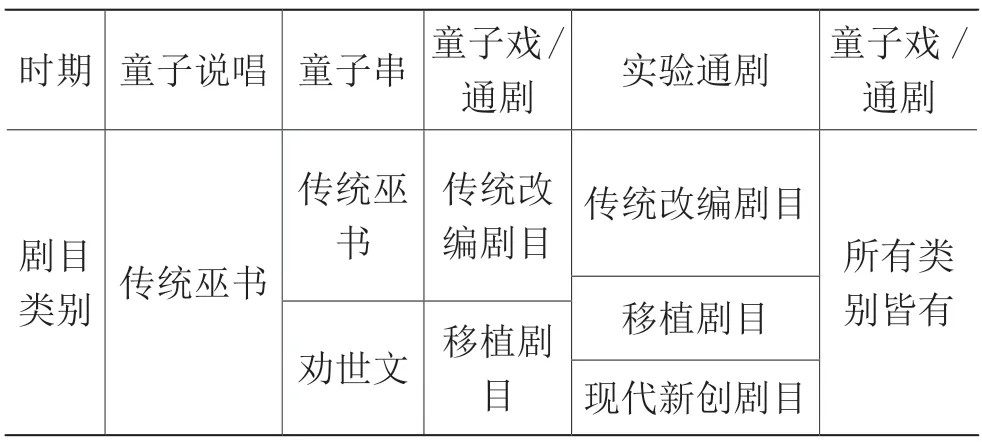

作为流传已久的一个剧种,通剧已然具备了中国戏曲剧种构成的基本要素,包括角色划分、动作程式、剧目剧本、唱腔伴奏等,同时具备了文学、音乐、美术等多种成分。从文学角度来讲,戏曲剧目剧本是其成为舞台表演艺术形式的首要条件。正如俗话所说,“剧本,剧本,一剧之本”。作为戏曲文学样式的剧本,是戏曲创作的第一步;而剧目的确定则是剧本创作的第一步。在拙作《论南通童子戏的历史发展轨迹》一文中,笔者将通剧的流变历程归纳为五个阶段,分别是“童子说唱”时期(19 世纪中叶至20 世纪初期)、“童子串”时期(20世纪初期至中后期)、“童子戏”时期(20 世纪50 年代末至20 年代初期)、“实验通剧”时期(20 世纪60年代初期)以及“回归童子戏”时期(20 世纪70 年代末至今)。在这五个不同时期,通剧的演出剧目也有着不同的差异,大致情况如下表所列:

上述各时期所演出的不同剧目其内容、来源、文本特点等皆有不同。下文将对此作详细阐述与解读。

一、剧目来源

通剧之前身乃是源于南通当地及周边地区流行的一种古老的民间祭祀仪式,因其最初之表演者是被称为“童子”的南通巫师,故亦被称为“童子戏”,顾名思义乃童子在祭祀仪式中所演出的“戏”。在“童子说唱”和“童子串”两个初萌阶段,这些“戏”的剧目主要包括传统巫书和劝世文两类。“童子说唱”主要是巫师童子在祭祀仪式中以说和唱为表演形式讲述故事,一人或两人分述故事,并不粉墨登场,通常是堂内坐唱或堂外站唱、走唱。到“童子串”时期,原穿插在祭祀仪式中“戏”的表演环节逐渐从祭仪母体中脱胎出来,由原来童子巫师中的文童子和武童子分别担当文武角色的表演。因此,往往一个人要串演三四个角色,故“童子串”由此而得名。在其所演传统巫书中,最重要的被南通童子作为“教义”和“圣经”的“十三部半”巫书。据已有文献所考,该巫书的剧目依次包括了《闹荒》《袁憔摆渡》《卖卦斩老龙》《陈子春》《唐僧取经》《刘全进瓜》《收瘟斩岳》《九郎替父请神》《借马》《借鞍》《借鞭》《请星迷路》《跑阳元》、《五郎游地府》各篇。因首篇《闹荒》仅有半部,故曰“十三部半”。劝世文则是劝人为善、教义百姓的传说或者民间故事,其剧目多是从古代杂剧、南戏或是目连戏中选摘而来。

最初童子巫师在祭祀仪式中表演“戏”,其目的是“娱神”,但其实质却是“娱人”。久而久之,由于这些故事比祭仪本身更为百姓所乐道,“戏”也就逐渐脱离其祭仪母体,独立成戏剧表演形式而呈现出来,由此也就走向了上文所提到的“童子戏”时期。“1957 年6 月,南通市、县文化馆和文化站整理出了童子串剧目《李兆廷写退婚》。同年秋季南通市组建童子戏业余剧团,始称童子戏。1958 年10 月成立专业的南通市童子戏实验剧团。”此时的剧目主要来源于由“童子串”时期根据劝世文整理改编的“世俗劝善戏”。“1960 年5 月改名为南通市实验通剧团,通剧遂定名。”在“童子戏”——“通剧”——“实验通剧”的发展轨迹中,其剧目也在不断地发生着变化。此时的剧目来源则较为多元,不但包括了由传统戏剧剧目改编的,也有从其他剧种移植而来的,更有新编创的。“童子戏所上演剧目有一套秉承旧仪的传统,而通剧的剧目是以现代戏为主,与传统戏新编历史剧形成三并举的结构模式。”在这段时期里,上述三种剧目来源逐渐融汇成了后来通剧的主要剧目。“1964 年,通剧被认为宣扬‘封建迷信、牛鬼蛇神’,翌年9 月南通市实验通剧团解散。1977 年,通剧在民间复活。以农民为主体的半农半艺通剧团、队发展较快,流行地域扩大到如东、如皋县境,并出现民间演出团体。”此后,通剧(坊间依旧俗称“童子戏”)的演出剧目大致囊括上述各种。近年来,随着“童子戏”被纳入“非遗”名录以及政府相关部门的扶持,偶又出了些许新编现代戏。而民间流动演出的草台戏班则主要演出百姓喜闻乐道的传统改编或移植的剧目。

二、剧目分类

上文中以通剧的演变历程为脉络,厘清了通剧各时期的剧目来源,对于全面把握通剧剧目的产生与发展具有重要的意义,也是进一步剖析剧目分类的前提条件。

戏曲剧目的分类素来有不同的依据和方式,有以编写年代进行分类的;有以素材来源进行分类的;有以故事题材内容进行分类的;还有以舞台表演样式或演员主次角色进行分类的等等。笔者综合上述分类方式,结合通剧发展实际情况,以剧目产生的年代为经、剧目的来源为纬,对通剧之剧目作一整体分类。

(一)祭仪剧目

由于通剧的前身是脱胎于早期南通巫师的童子祭祀仪式,故剧目中有不少是来源于其祭仪“执事”。正如上文所述,这类剧目多以民间传说故事或劝世文为主要内容,伴随童子祭仪的过程逐一演变,并在其后期从祭仪母体中脱离后独立演出,故笔者将这类剧目称之为“祭仪剧目”,详情见下表:

上述穿插在童子祭祀仪式中演出的剧目,随着剧种的发展逐渐从祭仪母体脱离,并在长期的传播中成为独立的剧目,这也是通剧从“童子戏”演变成地方小戏剧种的重要证明,也为进一步探究通剧剧目源头提供了有利的参考。

(二)移植剧目

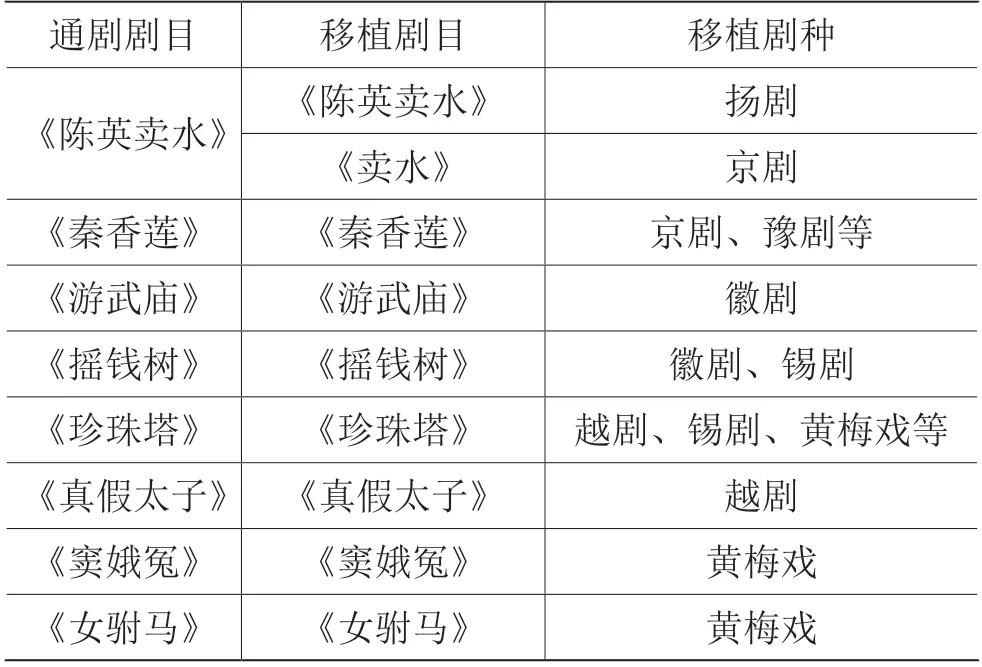

通剧在从原初的祭仪剧到民间搭台的流动演出逐渐发展成大舞台上有浓郁地方特色的小戏剧种这一漫长的过程中,曾借鉴过不少兄弟剧种的舞台表演和音乐创作手法,同时也移植了其他剧种的剧目以丰富其艺术内涵,代表性作品如下表:

从上表罗列之较有代表的几个剧目来看,通剧的传统移植剧目多是从大戏或者流传较广的剧种剧目中得来,这是由于通剧在其发展过程中曾积极借鉴相关剧种的表演体系进行改革。从1960 年开始,通剧在政府的扶持和创演人员的共同努力下,进行了一系列的改革。“为加强演员阵容,招收了一批青年演员,聘请了京剧教师进行基本功训练,京剧的锣鼓点和表演程式便被引进通剧,演出除声腔、语言外,服装、化妆、道具均学京剧。不久,又从越剧引进导演,在通剧的表演艺术中,遂又添进风雅细腻的越剧风格。”

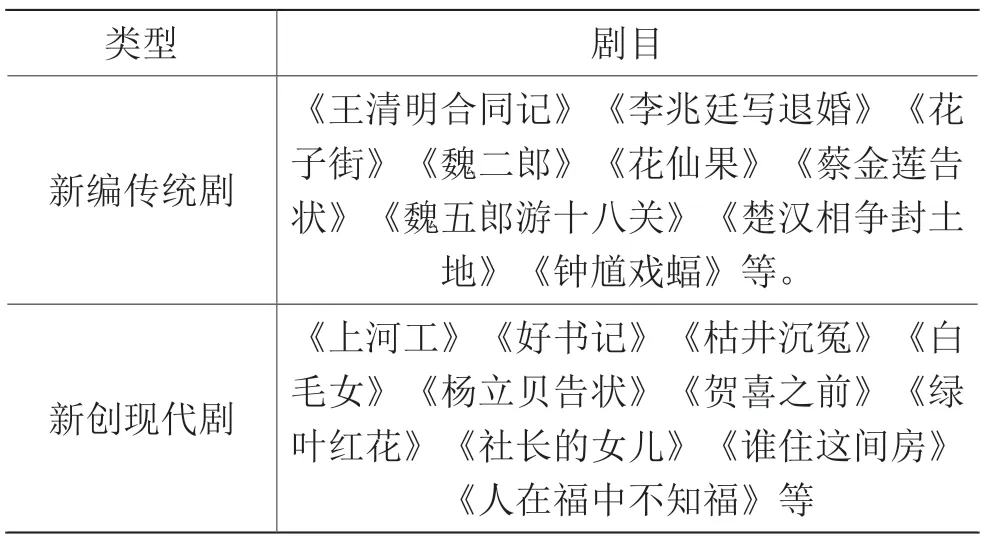

(三)新编(创)剧目

通剧在从传统“童子戏”向现代“实验通剧”的转变阶段,除了上文提到的移植剧目以外还有一些新编剧目的创作。其中有一些是在“祭祀剧目”和“移植剧目”之基础上新编的传统剧;还有一些是新创的反映近现代百姓生活的现代剧目,大致情况如下表:

综观通剧之剧目,若按题材来分类大致涉及历史故事、神话传说、民间轶事、公案评判、婚恋情爱、社会伦理等多种。这些题材也是中国古代戏曲的常见题材,其剧情也基本顺应中国审美的“大团圆”倾向,因此较符合百姓口味,也易于流传。不过,通剧作为特定地区、用特定方言演唱的小戏剧种,一方面未能像越剧、黄梅戏等地方小戏剧种那样在全国范围内广泛传播,另一方面随着时代的推进和人们日常娱乐方式的变革,在当地也未能获得全区域范围内的认同和喜爱(尤其缺乏年轻受众),其原因是多方面的。就剧目而言,有些从原初祭祀仪式中独立出来的剧目因其母体带有宗教祭祀色彩,故其剧目之题材内容也受到一定程度的影响,对于现今城市中的人们来说,他们从心理上或多或少有些排斥,故只能在农村乡间草台演出,并不适合搬演到红氍毹上。此外,即使是新编(创)的现代戏,在故事情节或人物设计上也偏向于村镇生活,与当前加速发展的城市化进程衔接不够紧密,与城市中工作和生活的人们产生距离感,难以引起观众共鸣,因此受众也大大受限。

随着2008 年童子戏被纳入国家级“非遗”名录,曾受冷落的地方小戏在国家的支持和政府的努力下又慢慢重回大众视野,在学界也一度掀起了通剧(童子戏)及其相关方面的理论研究热潮。目前由南通市通州区文化馆(南通市通州区非物质文化遗产保护中心)保护的传统戏剧“童子戏”也在改革和创新的道路上不断努力,新创的大型原创现代通剧《瓦匠女人》是近年来通剧创演史上一个新的里程碑。作为一项“非遗”,通剧是中国戏曲的“活化石”;作为一个剧种,通剧是南通戏曲史上的标记,但作为中国众多地方小戏中的一员,通剧的发展还亟待加强。

注释:

①参见王洁《论南通童子戏的历史发展轨迹》,《上海戏剧》2013 年第11 期。

②结合参考杨问春、施汉如、张自强著《中国江海摊》,南通:南通市文学艺术界联合会出版,2005 第1 版与南通市民间文学集成办公室编《十三部巫书》。

③参见黄振平主编《南通艺术论文集》,长春:吉林人民出版社,2007 年12 月第1 版:第205 页。

④参见曹琳《南通戏剧——通古今汇南北聚名流》,苏州:苏州大学出版社,2012 年8 月第1 版:第45 页。

⑤参见黄振平主编《南通艺术论文集》,长春:吉林人民出版社,2007 年12 月第1 版:第205 页。

⑥参见曹琳著《潮声集——灵魂与文明的对话》,北京:中国戏剧出版社,2004 年9 月第1 版,第377-388 页。

⑦参见《中国戏曲志·江苏卷》,中国ISBN 中心出版,1992 年12 月第1 版,第149 页。

⑧即仪式程序,是南通童子对其祭祀中进行的各个仪式程序的特殊称谓。详见王洁《南通僮子祭仪中的戏曲音乐元素》,《中国音乐》2007 年第1 期。

⑨参见《中国戏曲志·江苏卷》,中国ISBN 中心出版,1992 年12 月第1 版,第149 页。