冀北-辽西地区洪水庄期海洋氧化还原环境的不均一性

2021-06-22李永飞孙守亮宗文明孙求实

张 涛,李永飞,孙守亮,宗文明,孙求实,石 蕾

1.中国科学院 广州地球化学研究所,广东 广州510640;2.中国科学院大学,北京100049;3.中国地质调查局 沈阳地质调查中心,辽宁 沈阳110034

0 引言

有机质的聚集和保存总是离不开对其沉积环境的研究.华北地区中元古代中期发育了多套黑色页岩,例如中元古界蓟县系洪水庄组、铁岭组和待建系下马岭组.黑色页岩的发育与该时期的沉积环境、氧化还原条件等有密不可分的关系.研究表明,地球的大气氧含量经历了2次阶段性的上升过程.第一次是发生在约2.4 Ga的大氧化事件,第二次是新元古代氧化事件(约800~540 Ma),大气含氧量继续增加逐渐达到现今的水平[1].目前对介于2次增氧事件之间的中元古代了解相对较少,认为中元古代时期的大气、海洋的氧气含量较低,生物演化也几乎处于停滞的状态,因此被认为是地球历史的中世纪[2-4].近年来的研究虽然取得了很大的进展,但是在该时期氧气含量等方面的研究仍存在很大的争议.Cr同位素、Ce异常等多种地球化学指标表明,该时期大气氧含量低于现今水平的0.1%[3-6].极低的氧含量可能是生物演化缓慢的主要控制因素.虽然中元古代时期大气氧含量大部分时期处于较低的水平,但中间存在着几次阶段性的含氧量增加事件[7-8],而这些阶段性增氧事件大部分都与黑色页岩的沉积有一定的关联.基于各种地球化学指标,有研究认为在某些时期的氧含量可以达到现今氧气水平的1%,甚至是10%[7,9-10].中元古代海洋具有氧化还原分层的结构,主体以铁化缺氧环境为主,硫化水体也普遍存在,但仅限于大陆边缘地区,呈楔状展布,主要受硫酸盐和有机质的供应所控制[11-12].

中元古界洪水庄组黑色页岩在华北北部分布广泛,厚度稳定,其中的黑色页岩是该区较有潜力的烃源岩之一.该套黑色页岩有机质丰度较高、成熟度适中,前人针对其生烃潜力评价、有机质来源、古生产力、风化作用、物源及沉积环境等开展了大量的研究[13-22].前人根据各种指标得出的结果差异性较大,在其中也识别出了一定的氧气含量增加事件,但目前还不存在广泛性.因此,本文将基于辽西地区几个典型剖面的氧化还原敏感元素和稀土元素特征,研究其沉积时的氧化还原条件,并且与已有的华北地区的研究结果进行对比,探讨该时期演化还原环境具有较强的不均一性及其与有机质生烃能力差异性的内在联系.

1 区域地质概况

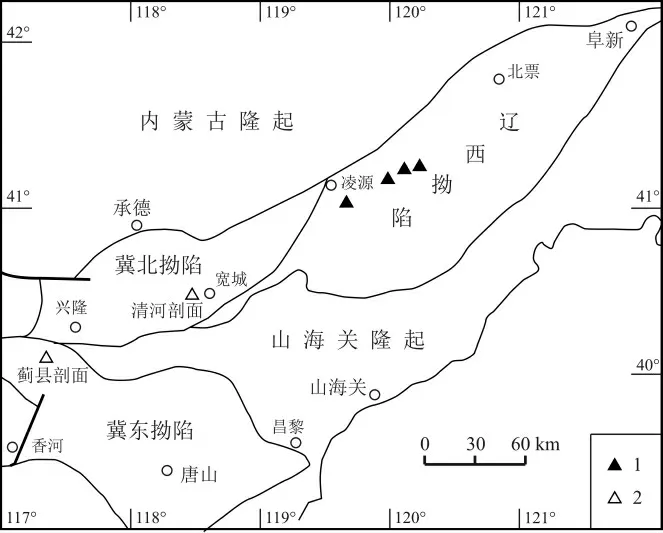

冀北-辽西地区隶属于燕辽沉降带东段,北临内蒙古隆起,南接华北平原.主要的构造单元有山海关隆起、冀东拗陷、冀北拗陷、辽西拗陷(图1).中新元古代至古生代,燕辽沉降带为华北克拉通北缘的裂谷-拗陷带,构造活动基本以断裂和升降运动为主,区内沉积了一套巨厚且稳定的中新元古界海相碳酸盐岩夹陆源碎屑岩地层.古地磁重建结果表明,华北地台在中元古代时期位于北纬5~20°之间,与北澳大利亚板块和印度板块相邻[23].

图1 华北北部燕山地区构造略图及样品采集位置Fig.1 Tectonic sketch map and sampling location of Yanshan area in northern North China

燕辽地区中新元古代地层划分为3个系,即长城系、蓟县系和青白口系.蓟县系洪水庄组在华北地区分布广泛,与下伏雾迷山组和上覆铁岭组为整合接触.根据上覆铁岭组和下伏雾迷山组SHRIMP U-Pb年龄,推断其沉积年龄为1443~1483 Ma[24-26].相对于雾迷山组,洪水庄组的分布范围小很多,地层厚度较薄但稳定,一般70~130 m.在辽西地区,洪水庄组底部见一薄层白云岩、泥质白云岩,向上过渡为以黑色页岩为主,偶夹黄灰色页岩、粉砂岩.层理类型基本为水平层理,粗碎屑沉积物很少见到.洪水庄组顶部可见一套薄层的石英砂岩,与铁岭组的厚层含锰叠层石白云岩为界,反映洪水庄组沉积后期水体逐渐变浅的一个过程.

2 样品和方法

本次样品主要取自辽西地区的几个实测剖面,包括朝阳市北四家子桃树园剖面、喀左县羊角沟歪脖沟剖面、朝阳县胜利乡杨树底下剖面和喀左县平房子镇北洞剖面(图1).岩性基本以黑色页岩、黑色钙质页岩为主.共分析测试20件样品的微量元素、稀土元素、总有机碳(TOC)数据.微量和稀土元素采用X-射线荧光光谱(XRF)和等离子体质谱法(ICP-MS)进行测定,单位为10-6.稀土元素各异常的计算方法如下:

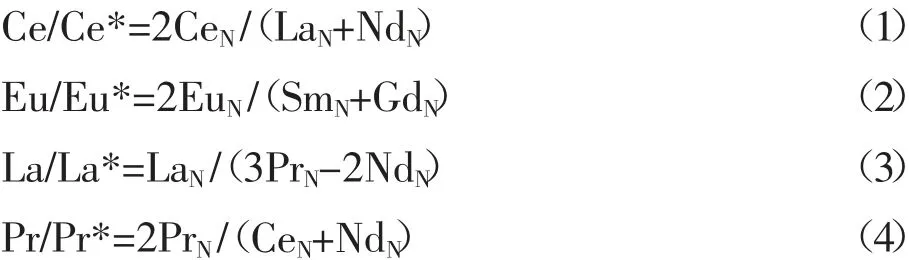

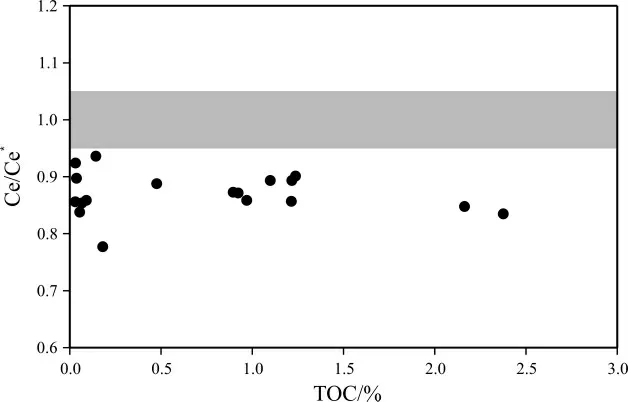

下标N表示经过PAAS(澳大利亚后太古宙平均页岩组成)标准化数据[27-28].微量元素的富集系数计算方法如下:

X表示微量元素,EF表示富集系数,PAAS含义同上.

3 分析结果

本次分析结果表明,大部分微量和稀土元素的丰度与上地壳及PAAS丰度差异不大.稀土元素总含量167.6×10-6~316.9×10-6,平均含量220.3×10-6,比上地壳明显更富集,与PAAS相比也更加富集.经过PAAS标准化后的REE配分曲线相似明显,配分曲线轻微的左倾,其分布具有典型的海水性质(图2),具体特征为轻稀土相对亏损,而重稀土相对富集,(La/Yb)N为0.50~0.92.大部分样品具有一定的负Ce异常,分布范围0.78~0.95.几乎所有的样品表现出较明显的Pr正异常.Eu异常不明显,只有个别样品有较明显的负Eu异常,分布范围0.70~0.98,平均值为0.92.Y/Ho比值相对较低,一般为29.5左右,明显小于现代海水组成.与现代海水较明显的区别主要是La异常不明显.

图2 洪水庄组典型样品的稀土元素配分模式图Fig.2 PAAS-normalized REE patterns of typical samples from Hongshuizhuang Formation

微量元素测试结果表明洪水庄组页岩中的氧化还原敏感元素含量差异较大.大部分样品V、Th和U富集程度较高,明显高于PAAS含量.Cr和Co相对亏损,平均富集系数分别为0.65和0.60.Ni则分布在一个较宽的范围内,表现为东部含量较高,向西南方向含量变少的趋势.样品之间可能是由于岩性的差异,导致微量元素的含量差异较大.

4 讨论

4.1 氧化还原条件的判断

4.1.1 稀土元素组成与氧化还原条件

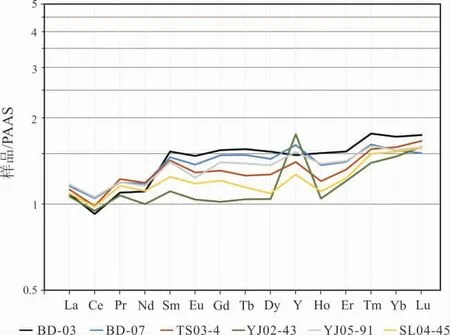

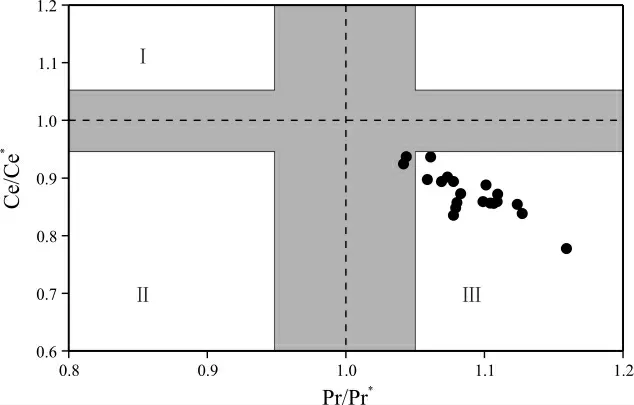

稀土元素组成是判断沉积环境氧化还原条件的重要参数之一,常用的有Ce异常、Y/Ho比值等.当海水中含氧量增加时,+3价的Ce离子可以氧化成为+4价并被Fe-Mn氧化物所吸附形成沉淀,导致海水中因Ce亏损而表现出Ce异常[29],因此Ce负异常被用于指示氧化海水的存在.在本次分析的样品中,几乎所有的样品都表现出一定的Ce负异常(图2).除了TOC含量极低的几个样品之外,Ce负异常(图3灰色无Ce异常区下部)与TOC具有较好的相关关系,说明有机质可能吸附了较多的Ce(图3).为了排除可能由于La的富集导致的Ce异常,一般用Pr异常和Ce异常交汇图来识别真的Ce异常,结果显示Ce异常和Pr异常具有很好的负相关关系,且大部分均位于真负异常范围之内(图4).结合其与TOC的较强相关关系,一方面说明有机质可能确实可以吸附较多的Ce,另一方面可能在有机质大量埋藏时古生产力较高,含氧水体可以到达较深的深度.

图3 PAAS标准化后Ce异常和TOC交汇图Fig.3 Cross plot of PAAS-normalized Ce anomaly vs.TOC

图4 PAAS标准化后Ce异常Pr异常交汇图Fig.4 Cross plot of PAAS-normalized Ce and Pr anomalies

Y与Ho地球化学性质较为相似,但在海水中Y和Ho的沉降速率差异,会导致Y/Ho值大于淡水,因此,Y/Ho值可以作为指示水体类型和陆源输入强度的指标[30-31].一般来说海水Y/Ho值会大于淡水比值,现代海水Y/Ho值约为44[32].本研究得到的Y/Ho值平均只有29.4,显著低于现代海水的平均值.陆源输入通量增大可以引起Y/Ho值降低,但洪水庄组以细碎屑沉积为主,沉积速率缓慢.因此,陆源碎屑对样品稀土组成影响不大.研究发现,在缺氧环境中低的Fe-Mn氧化物丰度会导致Y和Ho的分馏程度较小,也可以引起Y/Ho值的降低[33].因此,低的Y/Ho值可能与该时期极低的大气、海洋含氧量有关.

4.1.2 微量元素组成与氧化还原条件

除了稀土元素外,微量元素的含量及相关比值也是探究沉积环境氧化还原条件的重要参考,Mo、U、V、Cr、Ni、Co等是经常被用到的一些元素[18,20-22,34].本研究并没有测试Mo的含量,研究中主要利用V、Cr、Ni、Co、Th、U及相关比值来判断.

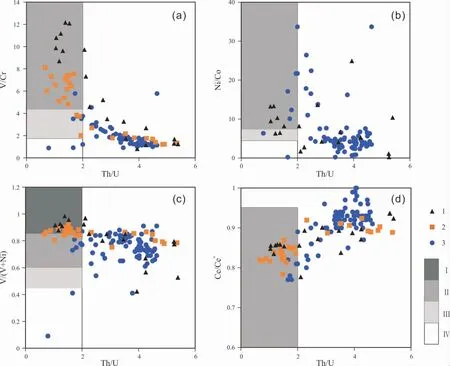

V和Cr具有类似的化学性质,它们的比值可以用于判断水体的氧化还原条件.在氧化条件下V以+5价存在,缺氧条件下可以被还原为+4价甚至+3价从而大量富集[35].Cr性质与V比较类似,但在还原环境下可以更有效沉淀下来.V/Cr<2.00指示氧化环境,V/Cr>4.25指示还原环境,V/Cr为2.00~4.25则指示次氧化环境[36].分析样品后得出V/Cr为0.91~12.17,平均为5.94,总体指示还原性较强的环境(图5a).分析样品V含量,发现样品之间差异较大,富集系数VEF介于0.42~7.87之间,平均可达2.87,指示V具较高的富集程度.V富集程度最高主要集中于盆地的西南部分,东北侧则呈递减的趋势.结合样品较高的V/Cr比值,说明研究区在洪水庄期存在一定的硫化环境.

Ni/Co比值也常用于判断氧化还原条件[18,36-37].与V和Cr类似,Co和Ni在氧化环境中也是倾向于以离子的形态溶于海水中,但两者又表现出一定的差异性.前人用Ni/Co<5指示氧化环境,5<Ni/Co<7指标次氧化环境,Ni/Co>7指标还原环境[36].本次分析样品Ni/Co比值分布在一个较宽的范围内,约30%样品指示有氧环境,70%指示次氧化和还原环境(图5b).一方面说明该时期氧化还原条件空间上变化较大,另一方面可能反映的是水体深度的变化.

此外,V/(V+Ni)比值也是判断海水氧化还原条件的重要指标,特别是用于区分硫化、厌氧、氧化环境方面.一般来说,V/(V+Ni)>0.84、0.60~0.84、0.42~0.6、<0.42分别指示硫化环境、厌氧环境、次氧化环境和氧化环境[38-39].本次分析样品V/(V+Ni)比值有很大一部分样品处于厌氧环境范围内,特别是有很多样品处于指示硫化环境的范围内.同时,也有少量样品处于指示次氧化环境的范围中(图5c).

图5 各种氧化还原参数限定的氧化还原条件判别图Fig.5 Comparison of redox conditions constrained by various redox parameters

U的性质与V和Cr较为类似,在含氧的水体中易溶于水,而周边还原环境为主时,U易于形成沉淀.相对于U,Th在海水温度下对氧化还原环境不敏感,因此常用Th/U比值来判定海水氧化还原条件.常用的比值范围为Th/U<2、>2分别指标缺氧和次氧化、氧化环境[36].本次分析的样品Th/U为1.04~5.39,平均为2.8.图5中可以看出约一半以上的样品Th/U大于2,仅从这个指标来看,有相当比例的一部分样品沉积在含氧的水体中.

从以上结果可以看出,各个元素比值指标之间存在一定的矛盾.一方面可能个别指标使用的前提条件不满足,另一方面是影响化学元素组成的因素很多,而不仅仅是氧化还原条件.风化作用、沉积速率、有机质丰度、热液作用以及后期成岩作用等均可以对元素的富集产生影响.此外,在中元古代时期,由于大气氧含量基本都处于较低的水平,大陆的风化作用相对较弱,海水中各微量元素的储库基本处于较小的水平,因此,以上氧化还原指标的界限可能不一定能真实反映当时的情况[40].从图5中可以明显看到无论是哪些指标,均有相当一部分的样品处于指示有氧环境的范围中,与前人认识到中元古代普遍的低氧气含量不一致.这一方面可能说明在洪水庄期海水含氧量可能存在短暂的上升,另一方面也可能反映水深的变化,与前人建立的中元古代氧化还原分层的海洋一致[12].

4.2 氧化还原条件与TOC之间的关系

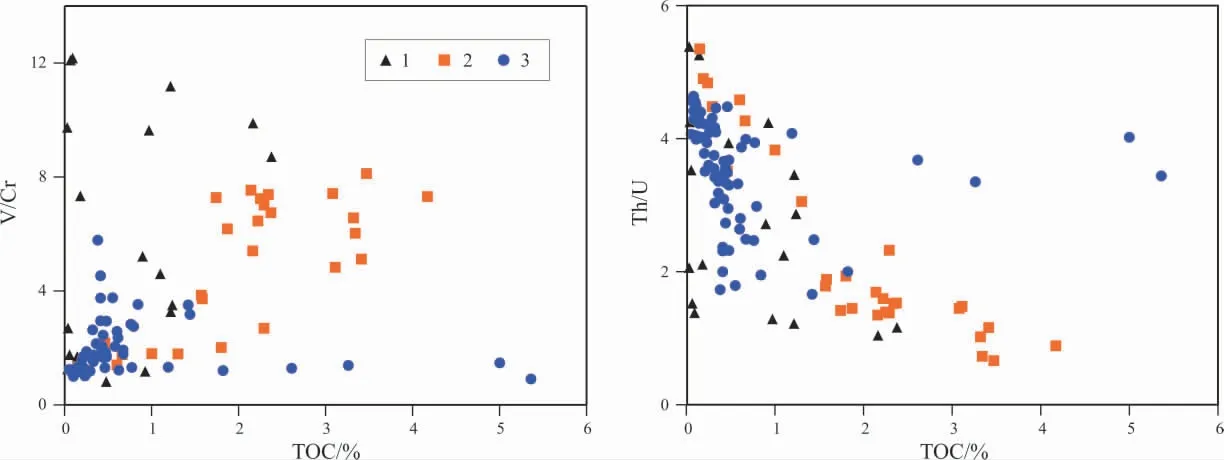

有机质的大量埋藏会导致氧气的释放,氧气含量的增加会促进陆地风化作用,使得输入海洋的营养物质增加,促进初级生产力的勃发.但基于各种各样的指标,现在普遍认为中元古代时期生产力仍然处于较低的水平[41].尽管如此仍埋藏了有机质丰度较高的黑色页岩.一方面可能是初级生产力在空间上具有很大的不均一性,另一方面也可能说明高的初级生产力不是控制有机质大量埋藏的唯一主要因素[15].从各个氧化还原参数与TOC的交汇图(图6)中可以看到,TOC与氧化还原指标均有较好的相关关系.TOC最高的层段基本都发育在厌氧环境中,特别是很多样品被认为沉积在硫化环境中.这说明除了较高的初级生产力之外,氧化还原条件也是该时期有机质保存的重要控制因素.

4.3 洪水庄期海洋氧化还原的不均一性

前人针对洪水庄组已经开展了大量的研究,包括物源、有机质来源、沉积环境、层序地层学等方面[13-16,21].氧化还原敏感元素、铁组分等各种证据均表明在洪水庄组-铁岭组时期大部分以低氧含量为主[20-22],同时也有相当一部分的样品数据反映不同程度的氧化作用[8].本次研究收集了反映洪水庄组沉积时期氧化还原条件的冀北拗陷清河剖面数据、天津蓟县剖面相关氧化还原敏感元素和稀土元素数据[17,20].虽然这些剖面数据总体而言与本次分析结果具有较好的一致性(图5),但几个地区剖面的数据也表现出较大的不同.主要表现为蓟县剖面的TOC总体小于其他地区,且地球化学指标指示氧化环境中的样品比例明显高于其他几个剖面.蓟县地区几乎不存在硫化环境,而清河剖面和辽西地区有很大比例的样品处于指示硫化环境的范围内,指示缺氧和硫化环境样品比例向东北方向总体呈现增加的趋势(图5).综合几个剖面的数据可以看到,洪水庄期华北地区古海洋氧化还原条件在空间上具有显著的不均一性.硫化缺氧环境的形成与初级生产力关系密切,在中元古代时期主要在靠近大陆边缘的地区广泛存在.以硫化环境为主的辽西和清河地区可能更靠近大陆边缘,初级生产力相对更高.而蓟县剖面TOC平均只有0.62%,明显低于清河剖面和本次研究结果,应当是由于其距离大陆边缘较远,所得到的营养元素等较少导致.

洪水庄期海洋氧化还原条件与有机质的丰度以及初级生产力水平具有密切的关系.本次分析结果显示,厌氧和硫化环境的分布与TOC具有较好的相关关系.但有机质含量很低时,其与各个指示氧化还原环境指标的相关性不高.这一方面说明当TOC很低时,氧化还原条件可能不是控制有机制聚集和保存的主要因素,另一方面说明控制有机质富集的机制是非常复杂的,需要各种因素的同时作用才能形成有机质丰度高的黑色页岩.对比以上3个地区的数据可以发现,在中元古代时期最有利于有机质大量保存的环境是厌氧和硫化环境(图6).

综合来看,适当的氧化,或者分层的海洋是非常有利于有机质保存的.海洋表层高的初级生产力勃发,促进了大量有机质的形成.底部缺氧铁化,特别是硫化环境为有机质提供了很好的保存条件.这种区域上氧化还原条件的不均一性和分层的海洋结构可能是中元古代有机质差异性保存的重要控制因素.

图6 各氧化还原参数与TOC关系图Fig.6 Cross plot of redox parameters vs.TOC

5 结论

1)洪水庄组稀土和微量元素指标均反映华北北部中元古代时期海洋整体以厌氧条件为主,但区域上存在不均一性,部分地区存在氧化海洋环境.

2)洪水庄期靠近大陆边缘区域广泛发育硫化缺氧环境,初级生产力较高,是有机质保存的有利区带.