塔里木盆地哈拉哈塘地区碳酸盐岩油气富集规律

2021-06-19祝渭平姚清洲房启飞代冬冬

祝渭平,孙 东,姚清洲,房启飞,代冬冬

(中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃 兰州 730020)

0 引 言

自哈拉哈塘地区哈7井2009年在奥陶系一间房组获得工业油气以来,诸多学者对研究区奥陶系的储层特征及成因[1-4]、油气成藏[5-10]、缝洞体刻画[11-12]等做了大量研究。目前,研究区碳酸盐岩勘探仍以寻找有利缝洞储层为主,但近年来,相邻的缝洞储层之间产能差异明显,存在构造高部位产水、低部位产油、大缝洞储集体油气产能低、小缝洞储集体单井产能高的现象。此外,未连通的单独的缝洞储层相当于一个独立的油气藏,难以刻画统一的油水界面,因此,需要进一步研究哈拉哈塘油气富集规律。该文主要通过断裂精细刻画、古构造恢复等研究,明确断裂展布特征及成藏期局部古构造变化,并结合储层展布特征,建立热瓦普区块碳酸盐岩油气富集模式,以期为碳酸盐岩油气勘探开发提供参考和借鉴。

1 区域地质概况

哈拉哈塘地区位于塔北隆起,北靠轮台凸起,南接北部坳陷,西侧为英买力低凸起,东侧为轮南低凸起,勘探面积为4 000 km2(图1a)。研究区经历了加里东期、晚海西—印支期和喜马拉雅期构造运动[1,13-15],导致研究区北部中上奥陶统缺失,中下奥陶统蓬莱坝组、鹰山组、一间房组顶发育不整合面(图1b),促使大规模风化壳岩溶、层间岩溶发育,形成了研究区现今碳酸盐岩岩溶储层格架[1,3]。中晚加里东期,受盆地南北活动大陆边缘挤压作用,研究区形成了NW向和NE向“X”型走滑断裂体系[13-15],走滑断裂纵向断穿寒武系奥陶系,有的甚至从寒武系断开至二叠系[9],横向平面延伸距离为72 km。该文重点选取热瓦普区块R3—R301井区(井网控制程度高,相近的缝洞储集体油气产能差异大)作为目标区,从断裂展布特征、古构造特征、储层分布等因素,进行详细解剖研究,并结合油气产能数据进行论证,明确油气富集主控因素。

图1 哈拉哈塘地区构造概况Fig.1 The overview of the tectonic structure in the Halahatang Area

2 油气富集主控因素

R3—R301井区位于哈拉哈塘热瓦普区块中部,研究区缝洞储层主要在一间房组及鹰山组顶部发育,缝洞储层在地震剖面表现为“串珠”状强反射[3-5]。通过开展一间房组顶面断裂展布分析、古构造恢复研究,明确其对油气富集的控制作用,并建立相应的油气成藏模式。

2.1 断裂对油气成藏的控制作用

随着台盆区碳酸盐岩勘探认识不断深化,“寒武系烃源岩为塔里木盆地下古生界主力海相烃源岩”的观点日益明确[15-17],且断裂作为奥陶系油气运移通道已被证实,因此,刻画断穿寒武系至奥陶系的油源断裂十分重要。

受多期岩溶作用影响,导致该区块奥陶系一间房组断裂展布研究比较困难;简单的地震相干属性无法有效识别研究区的断裂展布[9,18]。因此,在地震属性研究的基础上,针对断穿寒武系的区域大断裂,应用三维体曲率属性方法,通过计算数据体中某点的瞬时频率和瞬时波数得到视倾角分量,通过相邻道和采样点的视倾角拟合出空间曲面,从而获得该点的曲率值[19-20],其对噪声敏感性小,可有效识别较大的断裂(图2a),明确了NW向和NE向主干断裂;针对一间房组顶面小断裂难以识别问题,采用广义希尔伯特变换边界识别技术[18],该技术对每个地震采样点从9个方向开展广义希尔伯特变化,9个方向的最大值作为该点的最终边缘检测值,实现小断裂的识别(图2b),明确了NE—SW向、NW—SE向及近SN向等伴随NW向和NE向主干断裂的次级分支断裂(图2b)展布。

图2 哈拉哈塘R3—R301井区断裂展布及油气产能分布Fig.2 The distribution of faults and the oil and gas production in the R3-R301 Well Block in the Halahatang Area

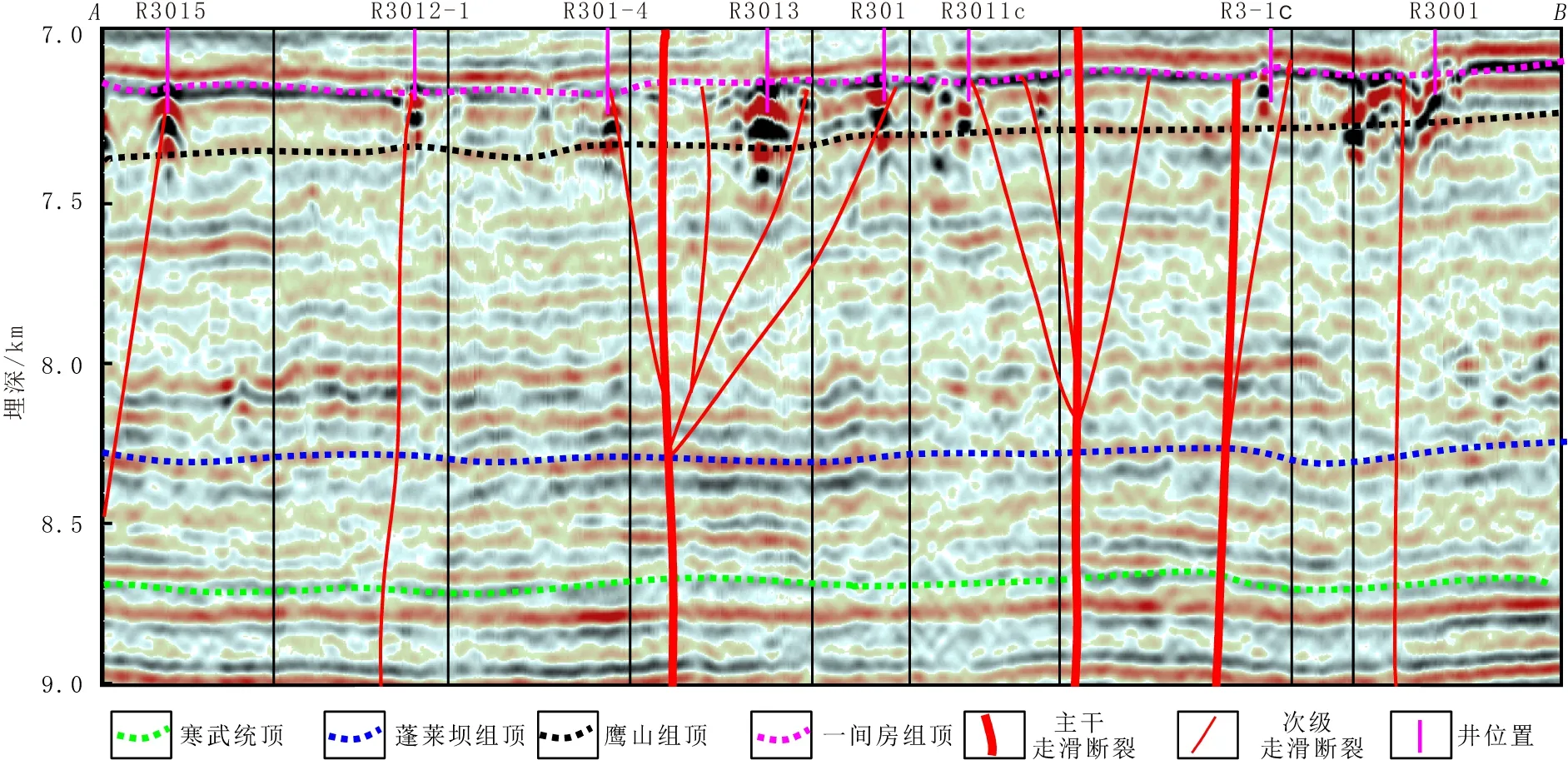

走滑断裂对研究区各目的层油气成藏有极其重要的作用:NW向和NE向主干走滑断裂,纵向向下断穿寒武系膏盐岩,向上断开奥陶系(图3),横向平面延伸距离为72 km(图1b),是研究区各目的层油气自南向北输导的主要路径,但由于其纵向断开地层多,有的向上甚至断开至二叠系[9],可能不利于奥陶系一间房组油气的保存;而由“X”型走滑断裂伴生形成的NE—SW向、NW—SE向及近SN向等次级断裂对奥陶系碳酸盐岩油气成藏有极强的控制作用,主要表现在以下4个方面:①走滑断裂活动会使本身脆性较强的碳酸盐岩形成破碎带及裂缝发育区(图2c),并通过物理及化学作用改善其储集性能;②次级断裂对沿主干断裂由南向北大范围充注的油气源,进行二次调整运移,使流体向低势区聚集成藏(图2d);③次级断裂对油气的输导,致使深部热液流体自下而上垂向运移,对周围围岩进行溶蚀,形成大量的溶蚀孔洞,而酸性流体沿裂缝渗入,也会极大地改善原有储层[8-10];④次级断裂纵向未断穿奥陶系桑塔木组,有利于油气纵向的封堵保存。

图3 哈拉哈塘热瓦普地区地震剖面(剖面位置见图2d)Fig.3 The seismic section of in the Rewapu Block in the Halahatang Area (see Fig. 2d for the location of the section)

从R3—R301井区一间房组顶面断裂与油气产能叠合图来看:次级断裂的上倾方向(由南向北)的单井油气产能高(图2d),而在次级断裂的下倾倾末端(由南至北)单井油气产能低或见水失利(图2d)。R3001、R301、R3012-1等井分布在次级断裂的上倾方向储层发育终止区,R3001井串珠体积大(图3),累计产油为6.60×104t,天然气为0.380×108m3;R3012-1井对比R3015井串珠体积小,累计产油为1.38×104t,天然气为0.400×108m3。而R3015、R3012-2、R301-3、R3012、R301-5、R3017、R3-1等井部署在次级断裂的下倾倾末端(由南至北),早期油气充注,晚期油气沿断裂向低势区(由南向北)调整运移,即使储集空间好(R3015井串珠体积大,图3),也不利于油气的保存。综合以上分析认为,次级断裂对油气进行二次调整再运移,使油气在其上倾方向储层发育终止区富集成藏。

2.2 成藏期古构造对油气成藏的控制作用

加里东—早海西期、晚海西期和喜马拉雅早期是塔北隆起的关键成藏期[6、8、16-17],也是塔北隆起构造演化的关键时期[14-15],中晚加里东期塔北北部整体掀斜,构造高差大,由北向南形成各类型岩溶储层,为后期油气成藏提供了良好的储存条件;晚海西期岩浆岩侵入,形成逆冲断裂及走滑断裂带,是油气运移的主要路径;喜马拉雅期受天山差异挤压,发育NNE向走滑断裂,对早期古油藏有调整作用。因此,研究成藏期古构造对梳理研究区油气成藏规律有很大帮助。

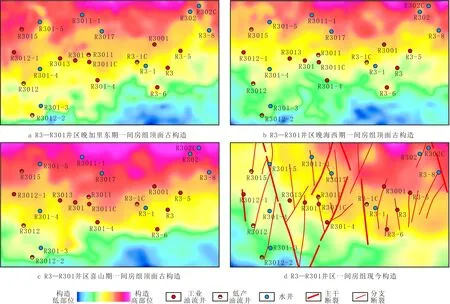

结合成藏期,利用印模法恢复了热瓦普地区加里东期、晚海西期、喜山期及现今等关键成藏期的古构造图(图4)。对比发现,研究区古构造继承性强,整体表现为北高南低,局部鼻状隆起及构造高点多继承性发育,有利油气的保存富集。

图4 哈拉哈塘热瓦普地区一间房组成藏期古构造Fig.4 The paleostructure in hydrocarbon accumulation period of Yijianfang Formation in the Rewapu Block in the Halahatang Area

从R3—R301井区成藏期古构造展布来看,局部古构造对研究区碳酸盐岩油气富集有很强的控制作用,主要表现为以下2个方面:①处于优势运移方向的缝洞储层,如果多期成藏期处于鼻状隆起区、隆起区翼部及构造高部位叠加区,利于油气富集,油气勘探多见工业油气流。以R301、R3013、R3井为例,处于分支断裂输导有利位置,加之晚加里东期、晚海西期及喜山期均处在鼻状隆起翼部(图4a—c),利于油气富集成藏,后期的构造运动,难以对古油藏进行调整再分配,典型探井R3井现已累计产油为3.20×104t,累计产天然气为0.210×108m3;②多期构造演化中长期处于鼻状隆起翼部的底部(R3-1、R3012-2、R3012-3、R301-4、R3017、R3-8)或者2个鼻状隆起之间(R301-5、R3011-1、R302)的地区(图4d),即使处于分支断裂有利输导位置(R3011-1、R3-8),早期保存了部分古油藏,但晚期构造活动对油气调整再分配,不利于油气富集成藏,针对此类缝洞储层的油气勘探,多钻遇水层或含油水层[21-26]。

2.3 油气成藏模式

哈拉哈塘地区油气主要来自深层寒武系烃源岩[15-16],沟通油源的深层“X”型走滑断裂是各目的层油气成藏的最有效油源通道,与“X”型走滑断裂伴生形成奥陶系内部的NE—SW向、NW—SE向及近SN向等次级走滑断裂对油气进行二次调整运移,结合不整合面由南向北的分支断裂上倾方向是油气疏导的有利指向区,油气在优势运移方向上,多期古构造隆起或局部构造高点叠合的储层发育区油气富集成藏(图5、6),而次级断裂的下倾倾末端及长期处于古构造低部位的储层不利于油气保存,容易见水。按此油气成藏模式部署了R301-6井(图5、6),该井位于分支断裂的上倾倾末端储层发育区,鼻状隆起翼部,有利于油气的输导运移,串珠体积大,投产至今已累计产原油为2.15×104t,累计产天然气为0.078×108m3。

图5 R3—R301井区晚加里东一间房组成藏期古构造、断裂、裂缝及储层叠合图Fig.5 The diagram of paleostructures, faults, fractures, and reservoir overlapping in the hydrocarbonaccumulation period of the late Caledonian Yijianfang Formation in the R3-R301 Well Block

图6 热瓦普地区奥陶系一间房组油气成藏模式图(剖面位置见图5)Fig.6 The diagram of hydrocarbon accumulation of Ordovician Yijianfang Formation in the Rewapu Block (see Fig.5 for the location of the section)

3 结 论

(1) 结合曲率分析,广义希尔伯特变化等技术,明确了研究区NW向和NE向主干断裂,一间房组顶面NE—SW向、NW—SE向及近SN向等次级分支断裂展布方向。分析认为,次级断裂对研究区奥陶系油气进行二次调整再运移,使油气在其上倾方向储层发育终止区富集成藏。

(2) 研究区古构造继承性强,多期构造演化中鼻状隆起区及构造高部位的叠合区,利于油气充注,且晚期构造活动难以对早期古油藏调整破坏,利于油气保存成藏。

(3) 在明确研究区油气成藏特征的基础上,建立了研究区奥陶系内部NE—SW向、NW—SE向及近SN向等次级走滑断裂对油气进行二次调整运移,沿油气优势运移方向(分支断裂上倾方向)、在多期古构造隆起或局部构造高点叠合的储层发育区油气富集的成藏模式。