云南省农用地土壤生态环境基准与质量标准建立的思考及建议

2021-06-17郎笛王宇琴张芷梦陶健桥

郎笛,王宇琴,张芷梦,陶健桥

昆明理工大学环境科学与工程学院,云南省土壤固碳与污染控制重点实验室,昆明 650500

土壤环境是国家资源环境安全保障体系的重要部分,它与水、大气和生物等环境要素紧密相关,直接关系到环境质量、生态安全和人体健康[1]。其中,农用地土壤环境质量与人们的关系更为密切,不仅是保证食品质量安全的源头,也是环境污染物暴露的途径。随着工业化、城市化和农业集约化的快速发展,大量未经处理的污染物向土壤中转移,并在自然因素的作用下汇集、残留于土壤环境中,导致土壤质量直线下滑。因此,亟待完善农用地土壤环境质量标准的土壤环境保护法规体系,保障农用地土壤环境安全[2-4]。

土壤环境质量标准是国家落实土壤环境保护的政策和技术体现,其对土壤中的污染物容许量做出规定,是评价和衡量土壤环境质量的标尺[5-7]。制定土壤环境标准的主要依据是土壤生态环境基准[2],是指人或其他生物不受土壤中污染物威胁的最大剂量(无作用剂量)或浓度,超过这个值就会对人或者其他生物产生有害的效应。农用地土壤生态环境基准一般是指土壤中的污染物既不影响农产品产量和生物的生存发展,又不致使水体污染的阈值[2,8-10]。土壤环境质量标准的制定需要建立综合评价指标体系,需考虑土壤理化性质、生态受体、地下水以及污染物的扩散和迁移等众多环境因素,同时还需参考社会、经济、政治和科学技术条件等因素[11-17]。我国幅员辽阔,横跨多个气候带,地形地貌多样,土地利用方式和耕作历史差异大,造成各区域土壤类型和性质差别较大。因此,许多研究者提出土壤环境质量标准与大气和水标准不同,应根据区域土壤特点,制定更加具体细致的地级标准。地级标准不仅可以满足不同地区土壤环境质量标准评价的需要,也可以为国家标准的发展与完善提供数据支撑。

云南地处我国西南,属低纬度内陆中海拔区域,立体气候显著,红壤面积占全省土地面积的50%,素有“红土高原”之称。云南省结合气候优势和经济发展,正大力发展高原特色农业,因此,土壤质量的保障是其长远发展的重中之重。云南省常用耕地面积423.01万hm2,有茶叶、花卉、水果、蔬菜、中药和咖啡等重点种植产业。总体而言,土地利用方式和农作措施多样,土壤受污染状况目前未得到系统全面的调查,农药和化肥带来的污染应充分关注。尽管少部分农业用地可能受到来自矿区排放的重金属污染,但云南省土壤重金属污染问题不能以偏概全,需要考虑多方面因素影响。2014年我国原环境保护部和国土资源部公布了《全国土壤污染状况调查公报》,公报显示西南地区重金属污染土壤范围较大[18]。云南省矿产资源分布较广,伴随而来的是土壤中金属自然背景值偏高的问题,属于典型的高背景值土壤地区。根据污染土壤的定义,它并不在污染土壤的范畴,如果仍遵循现阶段土壤环境质量标准,污染土壤面积可能被高估[19]。云南省正在大力推进绿色农业发展,需要做系统的土壤调查和生态风险评价,为建立更为严格和科学的农用地土壤环境质量标准提供依据。本文通过对我国土壤环境标准体系建立的方法及依据展开研究,结合云南省农用土壤现状和特点,提出建立本省农用地土壤生态环境基准与质量标准的研究需求及建议。

1 中国农用地土壤环境标准体系现状及存在的不足(Current situation and deficiency of soil environmental standard system for agricultural land in China)

中国的土壤环境保护管理体系建设起步较晚,2016年出台的《土壤污染防治行动计划》(土十条)标志着土壤污染防治工作已纳入国家环境治理体系[20],其宗旨是保护人体健康和生态安全,并明确提出“系统构建标准体系”的要求。为进一步完善土壤污染防治工作的制度建设,2017年颁布了《建设用地土壤环境调查评估技术指南》[21]《农用地土壤环境管理办法(试行)》[22]《污染地块土壤环境管理办法(试行)》[23],2018年生态环境部发布《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)[24]《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)[25],2018年8月《中华人民共和国土壤污染防治法》[26]出台,从2019年1月1日起正式实施。可见近5年来,我国在推进生态文明建设过程中,正加大力度解决日趋严峻的土壤问题。

2018年8月以前,我国以《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)[27]作为土壤环境保护工作的基准。为了贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》[26],保护农用地土壤环境安全,管控农用地土壤污染风险,保障农产品质量安全、农作物正常生长和土壤生态环境,采用GB 15618—2018代替GB 15618—1995实施,其规定了农用地土壤污染风险筛选值和管制值,以及监测、实施与监督要求。《中华人民共和国土壤污染防治法》[26]第十二条指出“国务院生态环境主管部门根据土壤污染状况、公众健康风险、生态风险和科学技术水平,并按照土地用途,制定国家土壤污染风险管控标准,加强土壤污染防治标准体系建设”;“省级人民政府对国家土壤污染风险管控标准中未作规定的项目,可以制定地方土壤污染风险管控标准;对国家土壤污染风险管控标准中已作规定的项目,可以制定严于国家土壤污染风险管控标准的地方土壤污染风险管控标准”;同时,国家支持对土壤环境背景值和生态环境基准的研究。随着科研的深入和管理理念的更新,土壤环境保护标准体系在以下几方面有待完善。

1.1 土壤环境背景值

土壤环境背景值是判断土壤是否受污染和污染物累积程度的基础,土壤背景值的测定需根据土壤采样监测并结合成土过程判断。若仅根据土壤中某一污染物含量来界定土壤的受污染状况,很多区高背景值地区的土壤无法达标[11, 19, 28]。判定土壤受污染程度根据土壤累积性评价更为合理,也就是利用土壤环境背景值来界定污染物进入土壤的含量变化,这样可以减少无谓的修复工作和不必要的财政开支。因此,针对土壤环境背景值和生态环境基准的研究,建议制定出有区分的背景值环境基准,合理规划土地利用方式。现阶段我国地方土壤环境标准的研究较为缺乏,仅福建省于2008年出台了《福建省农业土壤重金属污染分类标准》(DB35/T 859—2008)[29]。对于湖南省、云南省和贵州省等重金属高背景值地区,如果没有充分的土壤调查确定土壤环境背景值,将难以反映土壤实际受污染情况。因此,各省份地方土壤环境背景值的系统完善对我国土壤环境质量标准体系的建立尤为重要。

1.2 污染物种类

我国现行的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)[24]包含8种无机元素、2种有机氯农药和1种多环芳烃。与其他国家相比,污染物指标相对较少,特别是农药及有机污染物,对保护土壤生态安全而言覆盖面不够。由于化肥、农药及污灌在我国农业生产中大规模使用,使得有机磷、有机氯和硫化物等污染物在土壤中累积。目前,土壤污染风险管控标准仅给出六六六和滴滴涕2种有机氯农药指标,硫化物和有机磷等农药指标严重缺乏管控。此外,标准的制定还应考虑土壤污染对水体、大气等其他环境介质的影响。以加拿大的土壤质量指导值为例,标准依据苯并[a]芘、五氯苯酚和苯酚等有机污染物进入地下水和大气中的迁移规律建模并量化表征。

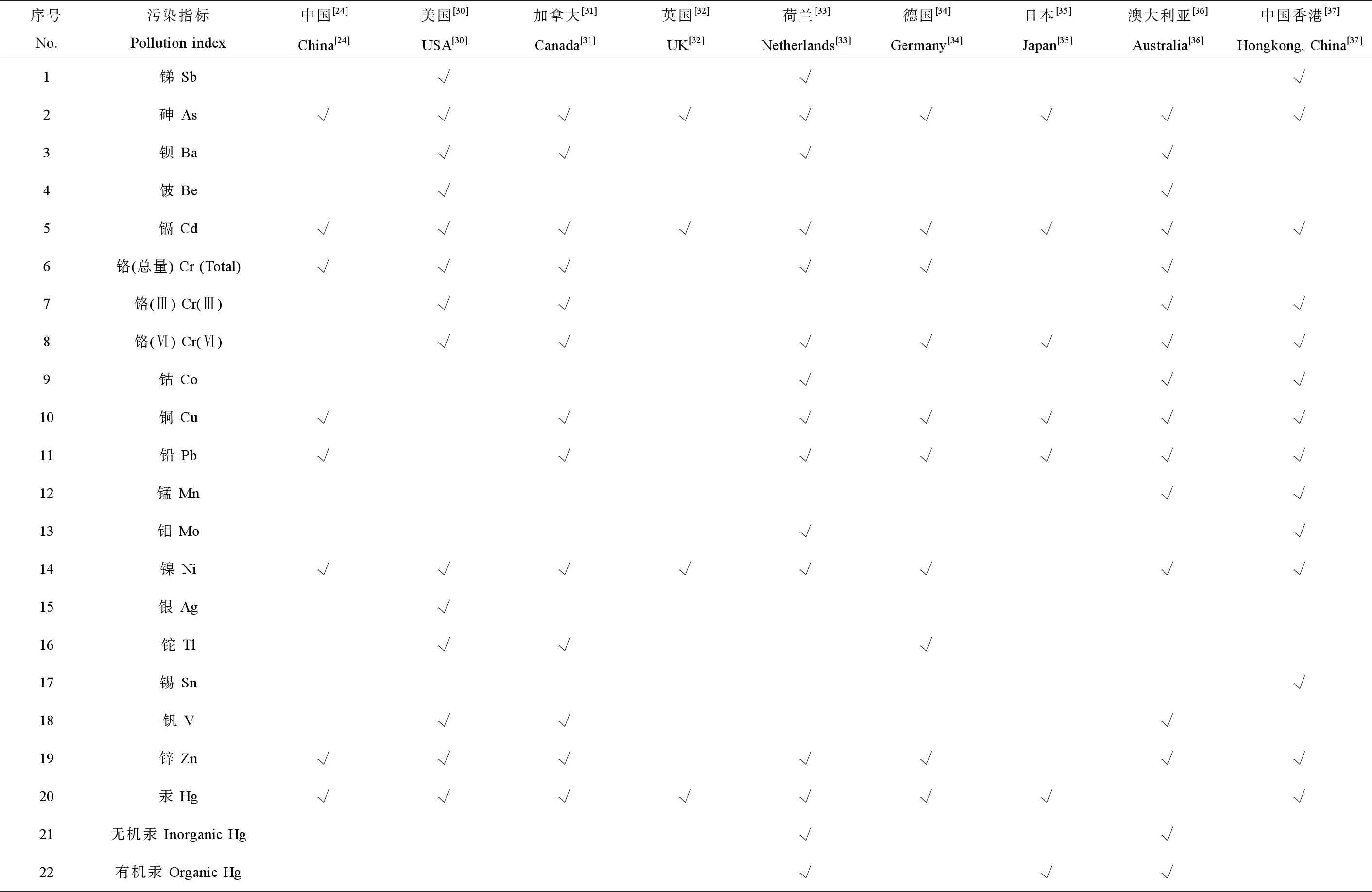

重金属作为评价土壤污染程度的一项重要指标,各国和地区土壤环境质量标准中关注的重金属多达16项(表1)。在我国现行土壤污染物标准中,重金属污染指标相对较少,包含8种,并且主要关注重金属在土壤中的总量,并未对重金属的赋存状态进行具体的描述。

表1 部分国家和地区土壤环境质量标准中的重金属污染指标[24,30-37]

土壤中重金属的总量与生物的吸收量相关性不大,只有被生物吸收利用的重金属形态(即重金属有效态)才能与生物受重金属的影响程度形成关联[19]。由于我国土壤类型差异显著,重金属形态在不同土壤类型中不同,其生物有效性也存在很大的差异,土壤重金属潜在生态风险也大相径庭[38]。故仅以土壤中重金属总量为依据来衡量土壤中重金属污染程度或是以它作为土壤生态环境基准的污染指标是远远不够的[11,28]。重金属总量指标可以用来评价重金属有效态含量较高的土壤的污染情况,但对重金属有效态含量低而总量高的土壤并不适用[39-40]。

1.3 生态毒理研究

我国土壤环境保护的根本目标是保护人体健康和土壤生态环境安全。土壤生态环境基准应通过健康风险和土壤生态风险的研究来确立。与国外制定的土壤污染风险筛选值的数据相比,支撑我国土壤生态环境基准的研究数据较为缺乏。例如,《建设用地土壤污染风险筛选指导值(三次征求意见稿》[41]仍然以国外环境基准研究的筛选值作为主要依据。现行农用地土壤环境质量标准主要以耕地为主,园地、牧草地参考执行。牧草地所采取的生态环境基准并未考虑污染物的食物链运移。现行标准中土壤生态环境基准值的制定方法主要是根据作物的回归模型和物种敏感分布法(species sensitivity distributions, SSD)推导土壤阈值,主要以水稻、小麦、玉米和根茎类蔬菜作为受试物种来制定。物种敏感分布方法所采用的生态受体也仅考虑了农作物受体,尚未考虑其他具有生态环境敏感性的物种,土壤动物及微生物的生态毒性研究数据较为缺乏。

1.4 污染土壤修复标准

我国近年来已在污染土壤修复标准化建设中开展了一系列工作,并在《中华人民共和国土壤污染防治法》[26]中指出,对土壤污染风险管控和修复,需对污染土壤的修复及风险管控效果进行评估。与土壤污染风险筛选值的确定类似,土壤修复标准也需根据土壤保护目标和土壤生态环境基准的研究结果来确立。但目前国家尚未制定关于污染土壤修复标准的技术指导[42]。尽管污染土壤修复技术研究取得了一定的成果,并出台了相应的技术文件,但由于污染土壤修复标准并未建立,标准的实施和监管存在很大的难度[43-48]。

2 制定云南省农用地土壤生态环境基准和质量标准的建议(Suggestions on establishing soil eco-environmental criteria and quality standards for agricultural land in Yunnan Province)

2.1 增加土壤背景值调查

云南省金属矿物种类丰富,有色金属矿产和开采量均处于全国领先地位,素有“有色金属王国”之称。1990年出版的《中国土壤元素背景值》一书对云南土壤重金属元素背景值进行了统计(表2)[49]。对比全国土壤元素背景值的算术平均值和几何平均值,可观察到云南省大部分重金属元素的土壤背景值大于全国平均值,部分地区重金属自然背景值甚至超过国家农用地土壤污染风险筛选值,属于典型的高背景值地区,这与云南省矿产资源的分布密切相关[50-51]。

表2 云南省土壤背景值与全国土壤背景值对比

土壤元素自然背景值通常采用土壤环境地球化学法测定,主要反映了土壤未受外来物质污染的一个原始情况,根据成土母质分布和土壤类型的特点,采集远离已知污染源的具有代表性的土壤样品,获得较为可靠的土壤背景值。我国“七五”期间开展的土壤调查对全国土壤元素背景值做了宽泛的了解,并不能体现云南省土壤的具体状况。现阶段关于云南省的土壤环境基础数据仍较为缺乏,因此首要任务是开展土壤调查,利用土壤环境地球化学法确定各区域的土壤元素环境背景值,这是制定土壤环境质量标准及合理布局工农业生产等必不可少的基础数据。可适当增加土壤采样布点范围,重点覆盖新开发或未被调查的农业种植区。对于重金属背景值特别高的土壤区域,考虑改变土地利用方式。

2.2 增加重金属有效态指标

在农业用地中如果检测到重金属背景值偏高的情况,仅以重金属总量作为污染指标监测土壤重金属是远远不够的,重金属对生物的危害是由重金属有效态所决定[19]。建议在制定农用地土壤环境标准时,可在现行标准上增加重金属有效态指标,考虑多种重金属价态。但也需注意不能片面强调植物对重金属的吸收利用,富集了一定金属的植物也不一定会对人体产生威胁,后期还可增加动物或人体的吸收效率研究。根据重金属在农作物不同部位的富集程度不同,也可根据农作物特点细化种植不同农作物的土壤重金属指标,例如小白菜对镉元素的富集主要在根部,可主要考虑其茎叶部分重金属不超标下的土壤重金属指标。

云南省外源性土壤重金属污染主要集中在矿区、集约化农区和城市郊区。矿产资源开发利用方式不当是增加土壤重金属含量的一个因素。由于先前矿产资源管理体系和体制未规范,矿产资源开发方式粗放、矿山生态环境破坏等问题给周边水、空气和土壤环境造成了不同程度的影响[52-53]。陈建军等[54]调查研究发现,昆明市西郊工业区周边土壤中的铜、铅、镉、汞和砷元素含量都高于当地背景值。由于矿业的开采,淋溶渗透水及废水排放可能会直接污染农业灌溉用水,使得农用地土壤重金属含量增加。严红梅等[55]对云南省曲靖市、玉溪市和大理州等工矿业周边农田及污灌农田进行抽样调查,结果表明,大米中砷元素含量超标严重。集约化农区化肥及农药的过度使用是增加农田重金属污染的主要来源。部分设施农业土壤已检出镉元素含量超标,这是由于农药和化肥中携带的少量镉、砷等元素在土壤中累积造成的[56-58]。段永蕙等[58]对云南大棚土壤重金属含量进行了系统的调查,结果发现,大棚土壤中重金属铅、锌、镍和砷含量低于背景值,铜与背景值持平,而汞、铬和镉含量则高于背景值。且随着大棚栽培年限的延长,由于农用化肥和农药的大量投入、耕作强度大和复种指数高,也会使土壤中重金属含量呈现不同幅度的增长趋势[57]。针对外源重金属污染物,应采用重金属总量指标进行监测,以防止土壤污染进一步扩大,以总量控制增量,做好土壤污染防控,禁止工业排放三废进入农用地。由于土壤性质对土壤重金属有效性影响较大,输入的重金属在土壤中经过迁移转化后其赋存形态可能会发生变化,因此也同样建议对重金属的生物有效性进行评价,严格保障土壤环境质量安全。

2.3 增加有机污染物指标

高原特色农业是云南省的重要产业之一,许多农产品面向国际市场,需经受更为严格的农药残留检测。但在《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)[21]中,有机污染物指标仅有六六六、滴滴涕和苯并[a]芘。这3种有机污染物指标并不能全面衡量土壤的有机污染状况。土壤中还有其他一些农药,如狄氏剂和有机磷在土壤中被检出[59-60]。除草剂的使用和生活垃圾的焚烧所产生的二噁英类物质也是严重的污染物来源[61]。农业生产中大量使用的地膜和棚膜,导致塑化剂类有机物进入土壤,已有研究报道,邻苯二甲酸酯在土壤和农产品中被普遍检出[62]。这些有机污染物都危害着生态及食品安全。因此,无论是地方还是国家的土壤环境质量标准,都应适当增加有机污染物指标种类,更全面和科学地关注土壤污染问题。

土壤中的有机污染物除了定性及定量以外,同样需要对其进行有效态指标的评估。进入土壤中的有机污染物,会与土壤中无机及有机组分发生一系列耦合作用,从而影响其生物有效性和迁移转化规律[63]。Harris[64]在不同土壤类型和土壤湿度条件下研究杀虫剂对昆虫的毒性影响时发现,杀虫剂在湿润的砂土中的毒性大于干燥的砂土中,而在有机土中的毒性远小于砂土。这是因为有机污染物的生物有效性主要取决于其在土壤中的赋存形态,以吸附或溶解形式存在于土壤有机质和土壤孔隙水的游离态更容易被生物吸收利用,而有机污染物在土壤有机质中的结合态及锁定在土壤组分中的残渣态则很难被生物吸收和利用[65]。有机污染物更易与有机质相结合,其在土壤组分中存在分配作用。故在确定有机污染物土壤环境质量基准值时,应考虑其在土壤中的分配作用,将有机污染物赋存形态和生物有效性建立关系,最后结合物种敏感分布法制定出更合理的有机污染物指标。

2.4 增加人群暴露的健康风险及生态安全评估

从环境毒理学角度出发,生物体遭受的污染物暴露来自多种途径。例如,某重金属重度污染区的人群健康流行病学调查结果表明,该区域儿童血铅严重超标的根源在于当地土壤中铅含量超标,含铅灰尘污染十分严重,尘土和蔬菜是该区域儿童铅摄入的主要来源[66]。在考虑人体健康风险的情况下,农用地土壤中的污染物在农作物体内富集,通过食物链的暴露途径影响人体健康。除此之外,还有其他直接或间接的暴露途径也同样威胁人体健康安全,例如,人在农田耕作时,污染物通过口腔摄入、皮肤接触和吸入土壤颗粒等方式被人体摄入。因此,除了检测农田土壤,还应综合考虑环境要素、生态受体及其他暴露途径判断污染物来源。

在考虑人体健康风险的同时,还需考虑生态安全,保护农业环境中的重要生态受体不受损害。加拿大在制定保护生态环境安全的土壤指导值(Environmental Soil Quality Guidelines, SQGE)时,不仅要确认污染物对生态受体的威胁,还要考虑食物链上每一级生态受体的安全及食物链安全。在确定云南省地级土壤生态环境基准时,可以参照加拿大土壤指导值的建立方法,根据云南省当地生态环境特点和基础毒理学数据实现本土化。增加对生态受体的研究。选取典型的本土生态受体(作物、家畜和土壤无脊椎动物等),并在此基础上选取当地敏感物种进行毒理学试验收集生态毒理数据,运用物种敏感分布法拟合生态毒理学数据,求出概率分布模型。由于土壤的理化性质是影响重金属生物有效性的关键因素,确定土壤生态环境基准值时,应尽可能采取云南省本土实验数据[28]。在缺乏本土生态毒理数据的情况下,可利用其他地区的生态毒理学数据,将土壤理化性质与污染物的毒害效应关系进行量化,归一化处理生态毒理学数据,消除土壤理化性质差异带来的影响,体现物种敏感性差异[67]。

2.5 建立与水环境质量标准的相互关联

土壤环境与水环境密切相关,土壤中的污染物很容易迁移到水环境中。我国已有《地下水质量标准》(GBT 14848—2017)[68],但该标准仅对地下水污染情况做监测及评价,没有与其他圈层污染情况形成关联。同时我国土壤环境质量标准与地表水环境质量标准也相对独立,可能会出现土壤环境达标而地下水环境超标的情况。例如,滴滴涕在《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)[69]中,滴滴涕的基准值为0.001 mg·L-1,而在《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)[24]中,其风险筛选值为0.10 mg·kg-1。若根据土壤环境质量标准,达标土壤中的污染物浓度相对于水环境质量标准而言严重超标。换言之,相较之水环境质量标准,土壤环境质量标准不够严谨,起不到保护地下水或其他水环境不受土壤环境威胁的作用。水、土环境质量标准的相对独立和矛盾,还可能会为相关部门监管污染方时埋下纠纷产生的隐患。因此,在建立无论是地方还是国家农用地土壤环境质量标准时,应联合考虑水环境质量标准,采用地下水保护目标法为土壤生态环境基准值的确定提供参考,对土壤中的污染物进入地下水的容许量进行限制,保护农用地下水和与之交汇的地表水。

目前,美国、加拿大、奥地利、丹麦、德国、波兰和瑞典等国家,在制定土壤环境质量标准时,均将保护地下水作为敏感受体或暴露途径进行考虑,进而确定其土壤生态环境基准值。运用地下水保护目标法制定土壤生态环境基准值,主要依据地下水水质要求达标地点不同而划分为场内和场外2种情况。场内指目标地点为污染土壤下方地下水,场外指目标地点为污染土壤下游地点的地下水[70]。由于国内尚未建立以地下水为目标的土壤生态环境基准值,若云南省开展这方面的工作,可借鉴国外使用的地下水保护目标法,以建立土壤-地下水之间的联系。

3 建立云南省农用地土壤生态环境基准的方法建议(Methods for setting soil environmental eco-environmental criteria for agricultural land in Yunnan Province)

自20世纪90年代以来,许多发达国家相继开展了基于土壤环境背景值、人体健康风险和生态风险的土壤环境基准研究。方法体系主要包括:土壤环境地球化学法、健康风险评估法、生态风险评估法及地下水保护目标法等。在建立云南省农用地土壤生态环境基准时,需先利用土壤环境地球化学法确定云南省省内土壤中污染物的土壤环境背景值,继而开展生态风险和健康风险的农用地土壤生态环境基准研究,并与水环境建立联系,利用地下水保护目标法,推导出全面细致的土壤生态环境基准值,如图1所示。为建立一个更为科学和严格的地方农用地土壤生态环境基准,可重点关注以下方法。

图1 云南省农用地土壤生态环境基准推导路线

3.1 健康风险评估法

20世纪90年代以来,美国、英国、德国、加拿大、荷兰和澳大利亚等国家陆续制定了土壤筛选值或指导值,为现阶段开展土壤生态环境基准和标准研究的国家和地区提供了参照。其中大多数国家基于人体健康采用健康风险评估法来制定土壤生态环境基准值。健康风险评估法是根据污染物对人体健康安全的可接受风险水平,收集毒理学数据、人群特征、病理学数据、活动环境及暴露行为等因素,建立健康风险评估模型来制定土壤环境质量基准[71]。根据土地利用方式的不同,所考虑的主要暴露途径也有所不同,在农用地的健康风险评估过程中,应重点考虑食物链暴露途径。

云南省有较长的矿业发展史,可能存在土壤重金属污染的隐患,建议重点研究重金属的暴露来源、暴露途径,明确云南省地区人体暴露标志物和效应标志物的关系、生物标志物与健康效应的关系及健康风险评价参数,建立人群复合暴露健康风险与特异性生物标志物关系模型,用以评估重金属污染物对人体的健康风险。同时,还需建立重金属污染物剂量与人体健康效应之间的剂量-效应关系,用以推导土壤生态环境基准。由于健康风险评估法仅以人作为目标受体来制定标准,并不能保护其他物种及生态系统。从长远环境可持续发展来看,仅采用健康风险评估法并不利于人与自然和谐发展及保障土壤生态安全。故在制定云南省农用地质量标准时,还需综合生态风险评估法以确定土壤生态环境基准值。

3.2 生态风险评估法

基于土壤生态安全的保护目标,可运用物种敏感分布法对土壤环境生态风险进行评估。该方法认为不同物种对污染物的毒性效应会遵循特定概率分布的敏感度差异规律,利用统计概率分布函数来表征生态物种对污染物的敏感性分布规律,并拟合物种敏感度曲线,进而外推获得保护95%生态物种的环境基准值(hazardous concentration for 5% of species, HC5)或可接受的最大危害物种百分比(potentially affected fraction, PAF)[72]。

土壤生态环境基准是基于生态毒理试验获得的毒理学数据通过SSD法来建立的,生态受体的选取及其对污染物的敏感度会直接影响物种敏感度分布推导[73-74]。进入土壤中的污染物对生物的毒性大小取决于其生物有效性,不同物种对污染物的毒害响应各不相同,故借助单一物种的生态毒理学数据外推其他物种以制定生态环境基准有极大的不确定性。与此同时,SSD法并未考虑生态受体间的食物链的影响,物种间的关系及食物链引起的间接效应值得重点关注,倘若某生态受体是食物链中关键一环,却刚好为可接受损失的5%,则会导致所得风险水平与实际相差甚远。为建立更为准确的土壤生态环境基准值,应选取多个生态物种,采用物种敏感分布法进行统计[75-76]。同时,土壤自身的理化性质是影响生物有效性的主要因素,因此,还需要考虑土壤理化性质与物种敏感度之间存在的差异。目前,我国关于土壤生态毒理学的系统性研究依然较为薄弱,对建立用于生态风险评估的毒理学数据库还有一段距离,故该方面的研究需求较大。就云南省而言,根据当地特点选取多种典型生态受体,开展生态毒理学研究,将为地方建立生态风险评估标准提供重要数据支撑。

4 结论与建议(Conclusions and suggestions)

云南省高原特色农业发展前景广阔,但也面临农业用地土壤污染,以及金属背景值偏高等问题。如何定义土壤污染、评价土壤污染风险和制定污染土壤修复标准,都应建立在系统的土壤生态环境基准和质量标准之上。首先,围绕云南省土壤环境质量基础数据开展系统研究:(1)根据国家现有政策,制定云南省土壤环境标准体系发展路线图;(2)开展更细致的土壤调查,运用土壤环境地球化学法确定各区域的土壤背景值,了解云南省内土壤污染现状;(3)根据土壤污染状况,适当增加农用地土壤的重金属及有机污染物指标。其次,科学制定土壤生态环境基准:(1)调查特定地区的人群生活习惯和土壤污染物综合暴露特征,建立人群暴露的风险评估方法和模型,以制定基于健康风险的土壤生态环境基准;(2)选取多种典型的土壤生态受体,开展生态毒理学研究,利用物种敏感分布法制定土壤生态环境基准;(3)综合考虑健康风险和生态风险,制定适合云南省的农用地土壤生态环境基准值。最后,综合考虑法律法规、科学技术、经济及社会等因素完善云南省农用地土壤环境标准体系:(1)考虑采用地下水保护目标法建立土壤环境标准;(2)在土壤生态环境基准和质量标准的基础上研究并建立污染土壤修复标准。