1920—2020年杭州西湖两堤三岛植物景观演变研究

2021-06-16沈姗姗

沈姗姗

杨 凡

包志毅*

在传统的土壤中孕育生长的植物景观,既是一种动态的实体景观对象,也具有独特而深厚的文化内涵,其发展和演进是自然演替、人为配置和历史沉淀的共同产物[1]。杭州西湖是千古相承的文化遗产,植物景观贯穿其发展沿革维持着西湖历史上的特色与风貌,其真实性和历史延续性具有突出的价值。

西湖以纵横的苏堤、白堤,点状分布的小瀛洲、湖心亭、阮公墩分隔出5片水域,呈现出独特的“两堤三岛”平面布局和景观框架[2],各堤岛间或相互关联或自成景点,成为西湖园林的精华所在。历史上西湖两堤三岛植物景观建设经历多次起落,但传统植物景观仍然得到传承和延续。从“草砾蛙鸣”到重现“一株杨柳一株桃”的胜景,许多基调植物承载着古代文人的审美意象,传衍至今已形成特色鲜明、结构稳定、具有丰富变化的植物景观。

植物景观的动态变化以长周期嵌套短周期,包含着时间尺度的混合和叠加。总结近百年来两堤三岛植物景观的发展脉络,将其置入一个纵向的发展轴线进行探讨,揭示其演变特征和原因,不仅可以给西湖植物景观的保护与管理提供理论支撑,也为城市湖岛营造有生命力的植物景观提供参考。

1 西湖两堤三岛传统植物景观及历史延续性

西湖是儒家文化在山水美学领域中的经典代表[3],而植物作为山水间的审美主体,留下了诸多文字记载,为其历史真实性的考证提供了依据。苏堤自宋代起就形成了桃红柳绿的经典春景模式[4],成为苏堤乃至西湖的符号。白堤自明代起广植桃柳,景色绚烂,绿化建设也突出表现“朗、艳”特色[5]。小瀛洲以赏月和水上园林著称,突出“柳塘清影”特色[6],随着近代以来增补花木,逐渐形成花开四面、花木扶疏之景。湖心亭自明代开始设立石栏,栽花植柳[7],而今环岛柳枝摇曳,自成一景。阮公墩沿用了乡土植物,以自然野趣的“生态岛”为特色。历经近百年来的建设,从山荒岭秃到湖光山色,古时西湖植物的观赏风貌已再次呈现在世人面前(表1)。

表1 两堤三岛传统植物及现状分析

2 近百年西湖两堤三岛植物景观建设历程

2.1 1920—1948年

“民国”时期社会动荡,政府腐败,苏、白二堤年久失修,景观遭到严重破坏。1934年杭州大旱,西湖几近干涸。有关当局借此对苏堤、白堤进行整修,辟苏堤公园和白堤公园[8]。抗战时期日寇侵占杭州后,砍伐堤上桃柳,改种日本樱花,试图进行意识形态的渗透,抗战胜利后景观得到恢复。该阶段湖中三岛长期未得到整治,花木荒芜,维持着较为自然的样貌。

2.2 1949—1965年

中华人民共和国成立初期,杭州市人民政府以“维持现状之原则”对西湖风景区进行接管,湖中风景点由此得到较好的维护。《西湖风景建设五年计划》提出西湖建设“以发展中华民族特有的艺术风格为主体,适当采取其他样式”[8],因此,西湖风景区多次对苏堤进行行道树更换,并搭建花廊、花架;对白堤的桃、柳景观进行维护,设置建筑花坛;对三潭印月和湖心亭的花木进行整理和补植,使其重现活力。

2.3 1966—1976年

“文革”时期花木、盆景被当作封建四旧、资产阶级情趣和修正主义,遭到大肆破坏。苏堤春晓花木被拔除,沿堤种植农作物,美其名曰“生产化”[9],三潭印月也在“革命热情”的影响下充实了经济树种[10],许多珍贵的荷花品种被移除。该阶段所造成的文化断层直接影响了西湖的价值认知取向[11],留下了深刻的历史教训。

2.4 1977—2001年

“文革”后西湖的治理与建设得到了一定的重视,恢复了苏堤、白堤受损的景名碑、景碑亭,充实文化内容。三潭印月缺少常绿树种和观花、观叶植物,在现状基础上进行增补[12]。阮公墩以“小洲林中有人家”为意境,突出乡土野趣,在西湖新十景中获评“阮墩环碧”。湖心亭也对全岛环境进行提升,补植花木。这一时期,植物彩化程度提高,绿化质量得到显著提升。

2.5 2002年至今

伴随着申遗计划的启动,西湖逐渐开展综合保护工程,其中两堤三岛修缮保护工程着力于突显自然和人文景观特色[13],重点突出了苏、白二堤的桃柳绿化格局,三潭印月“鱼沼秋蓉”、湖心亭“湖心平眺”景点得到恢复,阮公墩则延续“生态岛”特色。在申遗的筹备阶段,西湖特色植物的真实性和完整性得到了有效的论证。G20峰会时期,绿化提升则以彩化美化为主要手段[14]。历经多次提升与改造(表2),两堤三岛植物景观逐渐趋于稳定。

表2 1920—2020年两堤三岛植物景观整治细目[7-17]

3 两堤三岛植物景观演变分析

历史影像具有存史证史的功能,清末民初随着摄影技术的传播,出现了相当数量的西湖照片。借由同一景点不同时期的多张照片,可以避免静态单一的视角,建立植物景观演变的整体印象。以“民国”时期至今的历史照片为线索,将重复摄影引入植物景观的检测和量化,尽可能同角度、同视距拍摄照片,与历史影像进行对比①,拍摄视点位置见图1。

图1 拍摄视点位置图(作者改绘自参考文献[18])

3.1 白堤

“民国”初年,白堤桃柳尚盛,但随着马路的修建,“绿草裙腰一道斜”的美景不复可睹。日本著名旅行家芥川龙之介在《中国游记》中将白堤描述为“光秃秃的沙堤”。中华人民共和国成立后增加了绿地带,桃柳交错种植,纵向间距均等,下层以绿色草坪作为基底,形成规整的景观序列(图2)。

图2 视点1:白堤道路(图2-1引自参考文献[19],图2-2引自参考文献[20],图2-3引自参考文献[8],图2-4作者摄)

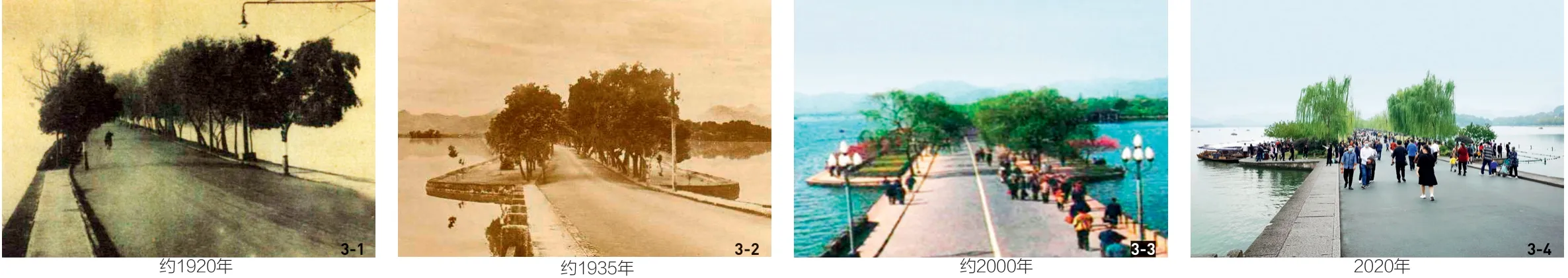

由断桥俯视白堤,可以看到随着道路的拓宽,乔木由大叶柳更换为垂柳,维持着两侧对称列植的种植方式,灌木由带状规整形式种植逐渐变为固定间距栽植(图3)。此外,近年来断桥、锦带桥附近设置了较为精致的灌草植物群落。相比“民国”时期,今日白堤植物面貌更加协调,垂柳柔和的下垂线条与碧桃伸展的横向线条形成线条、刚柔、色彩的对比,增加了多重观赏意趣。景观节点处的灌草群落也丰富了堤上的植物结构层次,与石碑相结合,吸引游人驻足。

图3 视点2:断桥俯视白堤(图3-1引自参考文献[3],图3-2引自西湖老照片收藏,图3-3引自参考文献[21],图3-4作者摄)

3.2 苏堤

《湖山怀旧录》有云:“西湖各地之以花木名者,……苏堤春晓成为一片桑拓,柳浪闻莺则草砾蛙鸣,此又慨乎人事变换不定也。”“民国”初年提倡实业,苏堤斫花柳而植桑树,风光尽丧。中华人民共和国成立后拓宽绿地,三步一柳,五步一桃,遍植春花树木(图4),并在桥与桥之间划分单元,一堤六景,打造争奇竞秀的植物景观。

图4 视点3:苏堤道路(图4-1引自参考文献[19],图4-2引自西湖老照片收藏,图4-3引自参考文献[22],图4-4作者摄)

压堤桥是苏堤南来第四桥,桥南是“苏堤春晓”景碑亭的所在位置。“民国”时期仅亭侧植有高大乔木,郁闭度低,群落简单。由图5可直观地看到树种密度的增加及丰富度的提升,种植结构也演变为与灌草结合的复层植物群落。跨虹桥是苏堤南来第六桥,“民国”时期仅桥头可见零星残枝(图6),如今北侧桥头以日本晚樱等辅以常绿植物增加观赏期,南侧则以香樟形成门廊。在过密的植物群落影响下,堤上中远景视线通透度较差,但饱满而起伏的林冠线也柔化了堤与水面的关系,提升了整体环境氛围。

图5 视点4:苏堤压堤桥(图5-1引自参考文献[8], 图5-2引自西湖老照片收藏,图5-3引自参考文献[23],图5-4作者摄)

图6 视点5:苏堤跨虹桥(图6-1引自参考文献[23],图6-2引自参考文献[24],图6-3引自参考文献[25],图6-4作者摄)

3.3 三潭印月

中华人民共和国成立前,内湖淤泥壅塞,葑草丛生,三潭印月绿化种植受到很大限制,岛上以落叶乔木为主,冬季尤显萧条、荒凉。于20世纪50年代起进行整修,无论是组景层次、建设布局还是花木配置都匠心独运。于游船上远远望去,枝繁叶茂的林木在水面形成倒影,增添了整个画面的立体感(图7)。

图7 视点6:游船上望三潭印月南码头(图7-1、7-2引自西湖博物馆馆藏,图7-3引自参考文献[3],图7-4作者摄)

我心相印亭在三潭印月的南端,临湖而筑,是赏月的最佳点。“民国”时期植物较为稀疏,与景亭的结合度较低,随着时间流逝亭边的香樟、桂花林冠线逐渐饱满,补植的花灌木使得群落结构更为丰富(图8)。且20世纪末至今的演变过程中亭周植物得到梳理,景观视线更为通透。九曲桥既联系交通,也点缀水景、变换视线,远处植被在演变过程中垂直绿量显著增加(图9)。行至桥上,远处郁郁葱葱的自然山林绵延而立体,与波光相映强化了江南山水韵味的感染力。

图8 视点7:三潭印月我心相印亭(图8-1引自参考文献[19],图8-2引自参考文献[26],图8-3引自参考文献[23],图8-4作者摄)

图9 视点8:三潭印月九曲桥(图9-1引自参考文献[21],图9-2引自参考文献[27],图9-3引自参考文献[7],图9-4作者摄)

3.4 湖心亭

湖心亭位于三潭印月之北,“民国”时期建筑年久失修,一片荒凉景象。中华人民共和国成立后对全岛环境进行改建,岛上面目焕然一新。由图10可以看到随着岛的面积扩大,植物的种植数量和郁闭程度也显著增加,繁盛的植物掩映着黄色琉璃瓦的飞檐翘角亭阁,远眺岛上尽是苍翠葱茏之景象。岛上四周环植垂柳,岛内南川柳、枫香等大乔木结合桂花、紫薇等小乔木和灌木,内有分割,外有透景,体现了自然美与人工美的融合。

图10 视点9:湖心亭(图10-1引自参考文献[19],图10-2引自西湖明信片收藏,图10-3引自参考文献[28],图10-4作者摄)

3.5 阮公墩

阮公墩位于湖心亭西北面,中华人民共和国成立初期作为繁华西湖中唯一的较原始荒岛,一直未进行建设。至20世纪80年代堆土砌石,增高地势,广种花木。时至今日,阮公墩在维持着自然风貌的同时,已逐渐出落为一座雅致而又生态的水上园林。大叶柳、香樟高大茂密,桂花、柿树层次错落,青藤、黄馨匍匐攀枝,竹篁婆娑,给人宁静安谧之感。堆云叠翠般浓郁的林冠烘托出“小洲”的清净幽雅之感,成为西湖自然生态环境的缩影(图11)。

图11 视点10:阮公墩(图11-1引自西湖老照片收藏,图11-2引自参考文献[19],图11-3引自参考文献[22],图11-4作者摄)

4 演变特征及原因

4.1 演变特征

4.1.1 植物种类及数量变化

相对“民国”时期的荒芜景象,如今两堤三岛的植物种类和数量均显著增加。聚焦具体的历史阶段,可以发现“民国”至中华人民共和国成立早期的历史影像中植物绿量增加明显,但种类相对单一,中后期的影像中植物绿量趋于稳定,但种类得到极大丰富,其变化特征主要呈现以下3点。

1)特色植物景观得到延续。历经百年演变,两堤三岛主要的植物种类和配置特色依然维持着历史风貌,苏、白二堤的桃柳和三潭印月的大叶柳、木芙蓉等特色景观在今日均得到了较好的维护,焕发着旺盛的生命力。

2)观赏类植物显著增加。“民国”时期植物种类的不足导致景观十分单一,在后续的数次建设中不断增加色叶树种、花灌木和地被植物,以多样而绚丽的季相色彩赋予园林四时不同的面貌。

3)树种历经多次变更。植物景观的建设需要经历时间的检验,筛选出生长适宜、观赏效果最佳的树种,如苏堤沿堤行道树历经由法国梧桐替换为银杏,再替换为重阳木、无患子等多次转变,最终落成较为稳定、成熟的绿化风貌。

4.1.2 植物空间结构及尺度变化

演变过程中,苏、白二堤历经多次拓宽,湖中三岛也逐渐增加岛屿面积,绿地尺度的相应扩大使植物获得更大的种植空间,为其进一步建设提供了基础。总体而言,两堤三岛群落空间结构逐渐趋于复杂和精巧,主要体现为以下3点。

1)植物种植层次增加。白堤在延续桃柳间植结构的基础上,局部增加了灌草群落。苏堤由较为简单的乔木列植演变为堤内侧乔木列植,外侧乔灌草搭配复层植物群落,三潭印月经过中下层观赏植物的补植,也极大丰富了景观层次。

2)植物空间类型丰富。“民国”时期植物多零星种植,群落空间较为简单。在后期的建设过程中有意识地利用植物对空间进行划分,如三潭印月岛上植物形成了许多大小不同的开阔与郁闭空间,景观趋于多样化。

3)植物与造园要素的结合度提升。相比于早期较为孤立的植物种植方式,如今道路、建筑周边都形成了丰富的植物群落,植物与山水亭阁相互映衬,形成了一个有机整体。

4.2 演变原因

4.2.1 社会政策

西湖作为典型的“活态”文化遗产,其绿化内容和景观风貌具有强烈的时代特征。“民国”时期社会动荡,两堤三岛景观未得到良好的建设和维护;中华人民共和国成立初期受苏联园林的影响,以普遍绿化为主,增加常绿树;“文革”时期随着社会意识形态发生变化,大量种植经济作物;改革开放后,随着旅游业的蓬勃发展,又通过彩化等手段,重新注重植物观赏性的提升。每次社会和政策的变革都会成为绿化建设的导向,为其留下相当的印记。

4.2.2 自然演替

植物是园林景观中最具生命力的构成要素,随着时序变换,植物的色彩季相、形态结构,以及林缘线、林冠线等都会发生变化。在植物不断生长、更替的过程中,其自身的生长寿命会影响景观的维持时间,台风、冰雪等自然灾害也会对植物生长进行干预,1988年强台风突袭杭州,白堤142株垂柳倒伏了132株,堤柳风姿大为失色[21],自然界以其独特的方式影响着植物景观风貌。

4.2.3 文化内驱力

西湖文化多元而璀璨,特色植物文化经历千百年的积淀和传承,赋予景观核心的价值,并在动荡时期为其建设方向提供指引。无论是苏、白二堤的桃柳相间,还是小瀛洲的柳塘清影,景观的立意和布局均受到了文化的引导,在建设中有意识地补植和维护传统树种,移除不符合原有文化意境的植物,依托于传统文化,使其形成了独特的景观面貌,带给游人别样的情感体验。

5 结语及展望

对比百年来西湖两堤三岛的风貌变化,可以看到植物景观在历史长河中不断演进,以一种新的形式焕发生命力。如今苏、白二堤柳丝环绕,碧桃灼灼,湖中三岛绿树葱茏,影绰缥缈。特色植物的传承不仅延续了外在形态美,文化内涵的输出也在不断激发着人们传统审美情感的共鸣。

现阶段西湖两堤三岛植物面貌与绿化内容已趋于成熟稳定,但植物景观的保护和管理并不是绿化建设的最后环节,而是再创造再发展的循环过程的开端。通过百年植物景观演变脉络的梳理,提出以下良性发展策略:1)从突出完整性和原真性的遗产价值观出发,维持现有稳定的传统植物种类和配置特色,并赋予其新时期的精神内涵;2)加强局部节点植物文化的营造,并注重新增植物的形态和文化意象是否与原观赏意境相符合;3)加强对香樟、大叶柳等古树名木进行保护,延续其历史意义和纪念价值;4)关注植物在生长过程中是否因其密度的变化影响了人视角下湖山风貌的观赏效果,可将苏堤过密的植物适当削弱,呈现更为简洁、通透的面貌。

注释:

① 部分照片没有注明确切拍摄时间,根据书籍出版年份、文字描述,以及结合照片内容推测拍摄大致时间。