社会关系网络与中共在杨虎城部的活动(1921—1935)

2021-06-14靳怡

靳 怡

提要:社会关系网络是研究陕西地区中共革命的切入点,早期一些中共党员借助地缘、学缘、亲缘关系网络进入杨虎城部,其中不乏有人跃迁至杨部的重要职位从事革命活动。通过社会关系网络,陕西的党团组织较早与地方军事力量相互联结,在白色恐怖的逆境下,中共党组织反而在杨部有所发展。但由于政治思想基础和革命组织观念不牢固,社会关系网络蕴含的地域局限、私人情感一度阻滞了支援陕甘红军的起义。中共敏锐地意识到,社会关系网络作为一种手段,必须在党的政治和组织框架中发挥作用。通过研究社会关系网络的运行机制,启示确立党的组织方式和工作路线对中共早期革命有重要意义。

从政党和地域社会互动的视角出发,揭示地缘、宗族观念等因素与中共早期党组织发展的相互作用,学界曾有深入讨论(1)王奇生指出地缘、宗族观念浓厚的广东农民投身于革命,使得地方主义和宗族性渗透到共产党组织当中。徐进认为地域社会和共产党组织存在双向渗透的关系,地缘、亲缘关系和革命的纠缠往往导致基层革命斗争被异化。王奇生:《党员、党组织与乡村社会:广东的中共地下党(1927—1932年)》,《近代史研究》2002年第5期;徐进:《党、革命动员和地域社会:论中共河北党组织》,《史学月刊》2007年第12期。。在此基础上有学者指出,外在的社会制度环境是中共革命落地过程中的重要支撑点,学校与地缘关系在中共早期组织网络中的作用被进一步发掘(2)相关研究可参阅黄文治:《革命播火:知识分子、城市串党及革命下乡——以大别山区早期中共革命为中心的探讨(1920—1927)》,《开放时代》2011年第12期;王龙飞:《省会、学校、家乡与革命“落地”——以湖北省各县市早期中共骨干党员为中心》,《中共党史研究》2013年第7期;应星:《学校、地缘与中国共产党早期组织网络的形成——以北伐前的江西为例》,《社会学研究》2015年第1期;黄道炫:《密县故事:民国时代的地方、人情与政治》,《近代史研究》2017年第4期。。目前以社会关系网络为切入点研究中共早期革命,多以知识分子党员和学校为中心,近年来亦有研究关注中共如何借助关系网络与地方军事力量互动,并指出地域观念、部队情感和军校认同是政党和军系相互联结的重要纽带。(3)黎志辉:《政党、军系与暴动组织——中共南昌起义的跨界关系网络》,《苏区研究》2017年第4期。现有研究多集中在鄂、赣等地区,对中共革命早期尚处于边缘地带的陕西较少涉及。就中共与陕西地方军事力量的联系而言,存在职业军队与武装民团两类不同的对象,虽然两种联系途径都与地方上私人的社会关系网络密不可分,但其运行机制仍存在一定差别(4)简奕:《试论中共早期农民运动对民团的争取与改造——四川早期党团组织改造民团的历史考察》,《中共党史研究》2017年第1期;刘宗灵:《试析土地革命时期中共对旧军队的改造活动及其启示——以“蓬溪起义”部队为中心的讨论》,《苏区研究》2020年第1期。。本文拟从中共陕西党组织在杨虎城部(5)杨虎城所辖部队番号历经更迭,如靖国军、第10军、38军、17师、17路军,本文统称为杨部。中的革命活动入手,探讨边缘地区中共党组织利用社会关系网络与地方军队的互动。

有关中共在杨虎城部活动的基本情况,为人所熟知的是,从红军抵达陕北到西安事变前后这段时间里,中共中央派人同杨虎城进行的诸多往来联络以及中共西北特支在杨虎城部的活动。然而中共对杨虎城部的统战工作能够顺利进展,也离不开二十年代以来中共地下组织在杨部的发展。从大革命时期开始,陕西的一些知识分子党员就与杨虎城本人保持了良好的私人关系。大革命失败后,一些陕籍党员到杨虎城部避难,河南省委也派专人到杨部发展地下组织。三十年代杨虎城主政陕西之后,党组织在杨部得到进一步发展,习仲勋、汪锋、宋绮云等人都先后在杨部从事革命活动。陈耀煌在讨论中共在陕革命活动时曾指出,陕西地区的共产革命存在知识分子网络和军事网络两个有重叠的网络(6)陈耀煌:《陕西地区的共产革命》,《近代史研究所集刊》第93期(2016年),第41—86页;陈耀煌:《北方地区的共产革命》,《新史学》第26卷第1期(2015年),第105—156页。。然而,两种网络如何重叠、如何作用于革命问题尚待展开分析。

一、网络编织:学生、军人与党员

1932年中共中央给共产国际的一份报告中指出:“陕西的党组织……现在仅就省委所辖的地方统计起来共有三百人以上,但在成分上富农军官就有五十个,工人只有七个,士兵却有一百人以上,至今所有领导干部几乎全数是知识分子。”(7)《中共中央给共产国际的组织报告》(1932年2月12日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文件选编》第9册,中央文献出版社2011年版,第119页。这份报告显示,陕西地区党员社会构成迥异于其他各省的一大特点是,党员中军人的数量占比较高,富农军官和士兵人数多达150人以上,占到整个样本人数的一半,知识分子则占据了关键的领导位置。在陕西党员社会构成中,军人、知识分子在数量和结构上的突出地位,与陕西党员从二十年代开始,就通过社会关系网络联系地方军事力量有关,其实现途径包括地缘、学缘和亲缘三种具体关系。

(一)地缘关系

1920年代初,陕西和当时中国的绝大多数省份一样深陷于失序的混乱状态。在一个不安定的时代,人们似乎更加依赖各种社会关系连结而成的网络。陕籍旅京学生成立共进社,创办刊物《共进》传播马克思主义。共进社之中,李子洲、魏野畴等人成为陕西最早的共产党员,并在组织安排下回到陕西开展革命活动。(8)相关研究参阅黄正林:《<共进>、共进社与马克思主义在陕西的传播》,《中共党史研究》2019年第2期,第42—56页。他们利用知识分子在乡土社会中的号召力,在家乡周围的学校中宣传革命的政治主张,组织农民运动和学生运动。

在此之前,陕西关中渭北一带的农民也因抗暴抗租自发结社,并从中秋会、红枪会等“农民原始自卫的组织”(9)《对于红枪会运动议决案》(1926年7月),《建党以来重要文件选编》第3册,第308页。中分化出了刀客这一特殊群体。刀客的身影活跃于辛亥革命时期的陕西地区,其中有些人转变成了职业军人,杨虎城即是其中一例。(10)米暂沉:《杨虎城将军传》,中国文史出版社1986年版,第5页。尽管学生、农民和军人的职业身份与行动逻辑各不相同,但共同的地域身份是他们之间天然的交集。

随着中共革命力量的缓慢发展,一些党员开始通过私人的社会关系网络与本省的军事力量发生接触。魏野畴,陕西兴平人,1923年经李大钊介绍加入中国共产党;杨虎城,陕西蒲城人,1924年获通过于右任介绍获得国民党党员身份。魏、杨两人能够结识得益于杜斌丞从中引介。杜斌丞,陕西榆林人,1913年考入北京高等师范学校,1917年毕业后回到榆林中学任教,同年魏野畴考取北京高等师范学校。1923年魏野畴毕业后被杜斌丞邀请到榆林中学任教。此时的榆林中学在杜斌丞的主持下,汇集了一批受过新式教育的青年才俊,成为陕北地区的文化高地和传播马克思主义的中心。

文化上的成功极大提高了杜斌丞的社会影响力,随之而来的是人际关系的拓展。1922年,杨虎城因反对北洋系收编,率部投奔陕北军阀井岳秀。为避免猜忌,杨脱离部队,颇不得志。但杨虎城素来注意与知识分子结交,辛亥革命时期与留日学生韩望尘、张瑞卿过从甚密,关注政治。(11)米暂沉:《杨虎城将军传》,第7页。蛰居榆林期间,地方新式文化的领袖杜斌丞备受杨虎城的推重和信任。中共认为“杨在陕军阀中系可与有为者,素与魏不相识,久慕其人敢作敢为”,遂通过杜斌丞介绍魏野畴与杨虎城相识,杨亦约魏谈话(12)《张秉仁、吴华梓关于西安青年学生、民校、工人等情况给团中央的报告》(1925年10月16日),中央档案馆、陕西省档案馆编:《陕西革命历史文件汇集(1924—1926)》,内部发行,1992年版,第104页。。魏野畴借机将马克思主义的基本内容和中国共产党的政治见解介绍给了杨虎城。此后两人亦时常谈论中国的政治形势和革命概况,分析靖国军失败的原因。(13)王森然:《策动杨虎城南下驱逐刘镇华》,中国陕西省委党史研究室编:《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷1923—1936)》,陕西人民出版社1993年版,第210页。魏野畴在杨虎城落难失意之际与其建立的交谊使杨对共产党印象颇佳,为后来中共陕西党组织在杨部的活动奠定了基础。从魏野畴和杨虎城交往的案例来看,地缘关系是促成双方交往的主要因素之一,而社会网络的扩展有则有赖于结点性人物杜斌丞。

(二)学缘关系

中共早期革命活动多围绕学校展开,学缘关系遂成为人际关系网络的主要内容。这一情况在陕西亦有所体现。1921年至1926年间,魏野畴先后在榆林中学、西安三中、陕西省立一中任教,培养和发展了许多进步青年,师生关系遂成为陕西共产革命者之间的纽带。陕西早期党团组织学生气甚浓,魏野畴被称为“学生司令”(14)李力果:《回忆先烈魏野畴》,陕西省革命烈士事迹编撰委员会编:《魏野畴传略·回忆·遗文》,陕西人民出版社1981年版,第131页。,团员则被称为“本校学生”(15)《共青团西安地方给团中央的报告》(1926年1月31日),中国陕西省委党史研究室编:《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷 1923—1936)》,陕西人民出版社1991年版,第7页。。但不同的是,陕西的学缘关系又与地方军事力量紧密相关。以魏野畴作为社会关系网络的节点性人物展开探寻,可以大致勾勒出早期共产党员与杨虎城部的社会关系网络之一角。

杨部担任过的团长阎揆要早年曾就读于榆林中学,他的同学曹力如后来是杨部第十军政治处处长,他们二人均与魏野畴有师生之谊。曹力如与魏野畴关系尤为密切,读书期间曾帮助老师抄写《政治经济学基本原理》译稿,1926年由魏野畴推荐进入军事政治队学习并入党,1927年进入杨部开展工作。(16)榆林人物志编纂委员会:《榆林人物志》,陕西人民出版社2007年版,第1046页。曹力如所在的军事政治队的队长是张汉民。张汉民1924年在陕北参加杨虎城举办的安边教导队,后来颇受杨器重被提拔为旅长,但张汉民早在1925年就被魏野畴发展入党。(17)《军政界·张汉民》,《山西省志人物志》编写组、山西省图书馆编:《山西人物志资料》第8辑,山西省地方志编纂委员会办公室1988年版,第4页。张汉民又将安边教导队中的同学吴岱峰和刘威诚发展为党员,其中吴岱峰与张汉民同是山西籍学兵,而与杨虎城同乡的刘威诚后来在杨部担任营长,并多次掩护红二十五军并为陕北输送武器弹药。刘威诚的同乡米暂沉曾担任杨虎城机要秘书。米暂沉在陕西省立一中读书期间常向老师魏野畴请教西洋史问题,并在其师影响下加入了团组织。1926年魏野畴介绍米暂沉入党,次年安排其进入杨部开展工作。(18)米暂沉:《怀念蒙师魏野畴》,《魏野畴传略·回忆·遗文》,第122—124页。米暂沉的同学任致远也参加了老师魏野畴领导的团组织,在任致远的介绍下,其胞弟任致中的同学陈云樵在魏野畴的推荐下进入杨虎城开办的三民军官学校。(19)任致中:《革命青年的良师益友》,《魏野畴传略·回忆·遗文》,第104页。

早期共产党员能够进入杨部,除了通过魏野畴和杨虎城的私交之外,还受益于国共合作时期杨虎城对黄埔模式的效仿。1924年秋,杨虎城在榆林安边举办教导队,招考具有一定教育水平的青年入伍。其时魏野畴任教于榆林中学,选送了一些学生如马维藩、韩树屏和韩志远等人进入安边教导队(20)孔从周:《初识魏野畴》,《魏野畴传略·回忆·遗文》,第78页。。教导队中的张汉民、刘威诚、吴岱峰、曹力如等人则相继加入了中国共产党。1925年夏,杨虎城在耀县举办三民军官学校。三民军官学校名义上由杨虎城担任校长,魏野畴担任政治部主任(21)张志馥:《杨虎城部在陕北成立安边教导队前后的回忆》,陕西西安市政协委员会文史资料研究委员会编:《陕西文史资料》第15辑,陕西人民出版社1987年版,第286页。,实际由黄埔军官唐嗣桐负责学校实际事务,共产党员吕佑乾负责学校的政治工作。三民军官学校政治课包含大量宣传马克思主义的内容,如各国革命史、帝国主义侵华史、社会进化史和马列主义基本原理及发展史等。(22)屈伸:《回忆三民军官学校创办始末》,中国人民政治协商会议、西安市委员会文史资料研究委员会编:《西安文史资料》第11辑,内部发行,1987年版,第32页。魏野畴、李子洲通过一些个人关系,把榆林中学、西安一中和绥德四师的进步青年,学生党员团员介绍安排到杨虎城开办的三民军官学校(23)田伯荫:《驱逐吴新田筹办三民军官学校》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第215页。。这部分学员兵不仅成为杨虎城倚重的中下级军官,也是后来中共陕西革命力量的骨干。陕西党团组织曾对借助杨部军官学校发展组织有一定计划,西安共青团给团中央的报告称:“在杨虎城部下如虢镇、耀县及陕北一带……此后若无大变动,则将来定有发展组织的可能。临潼三育学校,耀县三民军官学校,虢镇正筹备之联合中学……均有发生新组织的可能。”(24)《共青团西安地方给团中央的报告》(1926年1月31日),《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷 1923—1936)》,第7页。依托良好的私人关系和军事学校,共产党员意在通过学缘关系“培养军事干部,将来改造旧部队,创建新部队,以开拓西北革命新形势”(25)陈云樵:《杨虎城将军举办的三民军官学校》,《西安文史资料》第11辑,第21页。

(三)亲缘关系

在上文梳理社会关系的过程中,除了地缘和学缘关系之外,血缘和拟亲关系也间接显现,例如刘威诚到杨部参军是由同村人刘起庵介绍,而刘起庵的姐夫蒙俊僧是杨部的参谋长(26)中共陕西省委党史研究室编:《陕西抗战人物纪事》,陕西人民出版社2015年版,第213页。;陈云樵也是通过同学的胞兄与魏野畴相识。若以杨虎城作为网络节点人物则能观察到更为直接的亲缘关系作用。

亲缘关系最直接的作用在于它是联系党员和地方军事力量的天然纽带。共产党员王泰吉参加渭华起义失败后被捕,因为其父王新斋是陕西早期的同盟会员,与杨虎城颇有私交。故王泰吉经杨虎城具保营救出狱后,在杨部充任团长。王泰吉之弟王泰诚,侄子王英也是供职于杨部的共产党员(27)中共陕西省委党史研究室、中共甘肃省委党史研究室编:《陕甘边革命根据地》,中共党史出版社1997年版,第567页。。后来王氏兄弟各自率部起义,王泰吉领导了耀县起义,王泰诚参加了安康起义。

共产党员王炳南的父亲王宝珊与杨虎城是结拜兄弟,也是陕西最早的同盟会员之一,二人关系十分要好,时人有“虎不离山(珊)”之说(28)咸阳市地方志编纂委员会编:《咸阳市志》第5册,三秦出版社2000年版,第511页。。正是看中这一点,1928年李子洲代表党组织找王炳南谈话,“可利用你父亲同杨虎城的关系,到十军去工作”(29)王炳南:《党派我到杨部做争取工作》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第69页。。在杨部担任过团部副官的中共党员孙作宾,与杨虎城的亲信将领孙蔚如之间也存在亲属关系,上海党中央派来做兵运工作的孙永康劝说孙作宾去孙蔚如身边工作,“你是党员,又和孙蔚如有这样好的‘近门’(30)“近门”亦称“近门子”,这种关系称谓广泛存在于北方农村,多指家谱分支或同一姓氏中血缘较近的亲属关系,反之则称为“远门子”。关系,对我们展开工作很有利”(31)孙作宾:《从南阳教导队到西安事变》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第130页。。通过史料可知,利用亲缘关系,党组织派出的党员干部可以直接与杨部核心人物建立关系,并为党员干部从事秘密工作提供了重要的身份掩护。

而在各种公开和半公开的场合中,亲缘关系对杨部的统战工作也发挥了积极作用。1935年中共中央对十七路军的统战工作中,汪锋奉命给杨虎城带去毛泽东的书信,但杨一度怀疑此信是国民党假造,以探查杨部对剿共的真实态度(32)王菊人:《记西安事变前后的几件事》,政协陕西省委员会文史和学习委员会编:《陕西抗战史料选编》,三秦出版社2015年版,第126—128页。。王炳南、孙作宾则在双方沟通中起到了推动作用。因此,亲缘关系亦是统战工作中消除猜嫌,增进互信的重要政治手段。

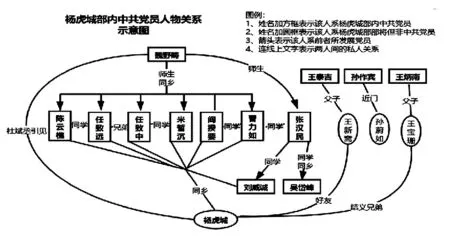

上述案例还表明,亲缘关系可以细分为两种不同的模式。一种亲缘关系是自然意义上的血亲关系,如父子、兄弟、叔侄和同族关系等;而另一种属于拟亲关系。在早期党的士兵工作中,这一点也有所体现。吉国祯在一份给中共中央的工作报告中就指出:“士兵的组织中,经常要以党的组织为基础,运用拜把子、兄弟会,以征(争)取其群众。”(33)《吉国祯关于陕西政治经济状况与群众斗争形势及陕西党过去工作的考核和目前现象的报告》(1931年4月20日),中央档案馆,陕西省档案馆编:《陕西革命历史文件汇集(1925—1936)》,内部发行,1992年版,第206—207页。运用“拜把子”“兄弟会”的方式,把没有直接血亲关系的人,通过歃血、拜天地、盟誓等仪式活动建立模拟的血亲联系,是亲缘关系的特殊表现形式。借助图1可以更直观地观察人物之间的联系:

图1 杨虎城部内中共党员人物关系示意图

从图中能够观察到,党员大致通过地缘、学缘和亲缘关系三种途径与地方军事力量发生联系。从三种关系的发生路径来看,中国共产党早期的组织发展深植于地方社会,并与地方军事力量扩张军队的一般办法相适应。

二、“借他人炉灶”:党组织在杨部的发展实态

1927年5月,杨部改编为国民革命军第二集团军第十军参加北伐,兵力损失严重,从河南境内退守皖北一带。7月,陕西境内开始清党,一些公开活动的共产党员相继被遣送出境,冯玉祥电令“捕拿国民日报社两编辑刘天章、白超然解郑”“捕拿教育厅长(省政府委员)杨明轩同志,与中山学院院长刘含章同志解郑”(34)《陕西省委给中央的政治报告》(1927年7月11日),《陕西革命历史文件汇集(1927—1929)》,第51—52页。。由于陕西的党员干部被遣送至河南境内,陕西省委向中共中央报告本省政治军事情形时,专门提到应当注意在豫皖一带活动的杨部,认为“他在豫还是一个有作用的军队”(35)《陕西省委给中央的政治报告》(1927年7月11日),《陕西革命历史文件汇集(1927—1929)》,第53页。。在中共看来,西北的地方军事力量中,杨虎城、邓宝珊“他们二人则比较思想左些,我们也曾注意与之接近”(36)《中共陕西党组织在杨虎城等部队中的组织情况》(1927年11月),《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷1923—1936)》,第16页。。早先通过社会关系网络进入杨部的党、团员则成为党组织处理变局之时的工作基础。

而实力受损后的杨虎城对冯玉祥大为不满,“当其言语时,每每以政治为前提,时刻痛骂现时一般新军阀之非为”(37)《胡伦致中共中央信》(1927年12月19日),《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷 1923—1936)》,第27页。。与之相反,杨虎城在与共产党员谢葆桢结婚后,亲缘关系对塑造杨虎城的情感倾向和政治认同方面发挥了一定作用,杨对中共的态度表现出“非常同情”,甚至“要求加入我党,要求我们多派人到他的部队中去,无论政治工作人员和军事人员都欢迎”。(38)《王子和关于杨虎城部目前状况致中共中央信》(1928年1月9日),《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷 1923—1936)》,第30页。杨虎城入党的要求虽未被批准,但是一些重要的党员干部得以在清党之后进入杨部避难,并继续从事组织工作,“蒋听松、张学静二同学,均已于前月内高军长处拨过去了,蒋充杨之秘书长,张充参谋,尚有魏野畴同学充其宣传大队长,倘若要再派三五人,是可能的”(39)《胡伦致中共中央信》(1927年12月19日),《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷 1923—1936)》,第27—28页。。由于杨虎城对中共的同情和接纳,在白色恐怖的逆境下中共党组织反而在杨部中有较快发展。

具体言之,早先通过社会关系网络进入杨部的党团员开始在党组织建设事务中发挥力量。第十军政治处中共支部是杨部第一个党组织,由曹力如担任书记。1927年11月,河南省委密派南汉宸去杨部工作,其任务是“切实整理杨军中党的组织,明了的向他们解释本党八七会议以后的新政策,并迅速在下层士兵中发展党和团的组织,最低限度须在一月内发展到全体士兵百分之十”(40)《河南省委关于杨军工作决议案(第八十三次省委会议决议)》(1927年11月22日),中央档案馆,河南省档案馆编:《河南革命历史文件汇集(省委文件 1925—1927)》,内部发行,1984年版,第311页。。在魏野畴、曹力如、蒋听松等人的帮助下,南汉宸当月就在第十军成立了中共特别委员会,并负责在杨部举办太和军事学校。他们“从全军中抽选四五百名无嗜好、思想进步的、有希望的连排干部和地方上招收的一批青年,集中起来练”,除了一般的军事训练之外,此次军官训练特重政治,“打破过去军人不问政治的状况。讲八七会议精神,讲革命知识、社会知识,讲第一国际、第二国际等”(41)南汉宸:《杨虎城部在太和与二次入陕》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第58页。。如果说二十年代杨部在陕西境内举办的军官训练班还有国民党黄埔系力量的干预,致使一部分军官思想右倾。那么在皖北,充分的政治宣传则是为了塑造思想统一的政工、军事干部。太和军事学校的控制权几乎全部掌握在共产党员手中,军事学校由南汉宸任校长,武勉之、刘子华任教官,下辖四个大队的主官昌绍先、谢祥荫,王汉秋、吴岱峰、高敬轩无一例外都是共产党员。近一个团的兵力都被中共牢牢控制,各级党组织也逐步建立。这一时期建立的党组织有:第十军军事政治干部学校中的中共总支委,书记南汉宸,后为王汉秋、吴岱峰。第十军直属机关部队中共支部,书记陈云樵,委员曹力如、杜宗美。第十军第一师中的中共总支委,书记胡英初,委员王世英、张庆孚(42)中共陕西省委党史研究室:《中国共产党在十七路军中已知地下组织(1927—1936)》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第658—661页。。至1929年,第十军南阳教导队中每个大队都成立了党支部,且至少三分之一的人都被发展为党员。

1930年杨虎城主政陕西之后,早期通过社会关系网络进入杨部的学生党员已经成长为军事长官,例如张汉民任陕西警备第三旅旅长,阎揆要任特务第二团团长,刘威诚任陕西警备第一旅的团长,王泰吉任骑兵团团长。在这些队伍中,党团组织的发展往往具备更加便利的条件,例如警备第三旅第二团第一营成立了中共营委会,隶属陕西省委,李秉荣、李特生和习仲勋先后担任书记。陕西警备师成立了中共支部,隶属陕西省委军委,书记阎维良,委员张廷奎,王志远。西安绥靖公署特务第二团则成立了团委员会,十七路军总部特务营则成立了中共总支委员会,隶属中共陕西临时省委。

除此之外,还有许多党组织的成立和发展依旧得益于学缘关系。杨部频繁开设的各类军事学校和军事训练班无不成为中共革命活动的温床,同学间的关系网络也在一定程度上转化为中共在杨部的组织网络。1931年杨虎城收编了大量地方武装,亟须培养一批中下级军官控制新收编的队伍,于是命令孙蔚如部第十七师开办随营步兵训练班,大量招收地方上的青年学生。中共陕西省委“为了在条件具备、时机成熟时进行武装起义,把部队逐步改造为公开的红军武装,壮大红军力量”(43)吕剑人:《回忆两当兵变》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第94页。,随即派出一批党员进入十七师。吕剑人、孙作宾、胡振家等人纷纷利用自身条件和各方面关系进入训练班做学兵(44)吕剑人、孙作宾、卢松轩:《杨虎城十七师随营军官训练班建党概述》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第278页。。当时正处于急需用人之际,常常未及结业就被派往新收编的部队中,所以许多共产党员很快成为军队的中下级军官,在十七师建立了多个地下党组织。其中孙作宾利用和孙蔚如的亲缘关系,建立了十七师中共军事委员会,由李慕愚任驻汉中的第十七师前方军事委员会的书记,孙作宾担任驻宝鸡的十七师中共后方军事委员会的书记。第十七师的党组织还有随营军官训练班的中共支部,吕剑人担任书记。

1932年开始,杨虎城又举办西安绥靖公署步训班。绥署训练班的党组织成立于1934年,隶属中共陕西临时省委,分别是骑兵中队中共支部以及第四期学生队中共临时支部。绥署步训班的军事教官和学生队长由黄埔军官和中共地下党员分别担任,由于国民党黄埔系军人的大量加入,中共的活动不得不转入地下。“党员之间不发生横的联系,党支部的活动也很谨慎,有事开会时,也是利用下操的休息时间,装作闲聊的样子,三言两语地传达指示,布置工作。”(45)张文舟:《从步训班到教导队》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第554页。

这一时期中共对在地方军阀部队中发展党组织总的指示是:“士兵群众的组织可用各种名义发展,对敌军官长亦须尽可能的保持着秘密。”(46)《中共中央对于目前兵运工作的决议》(1931年3月14日中央政治局原则通过),《建党以来重要文件选编》第8册,第299页。但在十七路军当中,杨虎城默许并保护了所部共产党员的存在。例如,共产党员宋文梅在担任学生队长期间,因办激进刊物被国民党省党部以“共党嫌疑分子”的罪名扣押,杨虎城远在陕南巡阅军队,仍设法将其救回并调任步兵队长(47)何永安:《回忆西安绥署步训班》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第571页。。1933年杜衡叛变之后陕西党组织遭到严重破坏,有不少年轻党员在找不到组织的情况下通过亲友、同学的关系网络进入绥署步训班,躲避国民党特务的追捕(48)刘侠僧:《回忆绥署步训班骑兵队党支部活动情况》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第560页。。

总的来说,三十年代以来中共党组织在杨虎城部的活动中,社会关系网络仍有一定程度的延续。陕西省委于1931年底指示要善于利用社会关系网络开展士兵工作:“应动员我们所有的士兵支部与每个同志,利用各种线索,如同乡、同学、亲戚关系,开发现在尚未有我们支部的几个部队工作。每个士兵同志在最近至少要介绍一个该部队以外的士兵入党,每个士兵同志至少应有三四个士兵朋友。”(49)《陕西省委对于士兵工作决议》(1931年12月19日),《陕西革命历史文件汇集(1930—1931)》,第631页。相关指示在具体工作中的落实情况从回忆史料中可以得到证实。吕剑人说当时在杨部做士兵工作,“总是先从关心士兵生活入手,联络感情。或利用同乡同里关系,以至于结拜兄弟建立私人间更密切的关系,再进一步讲些国民党统治如何黑暗之类的事情,逐步提高士兵的觉悟,经过若干事情的考验,才个别发展秘密党员”(50)吕剑人:《回忆两当兵变》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第95页。。这两则史料从政策和实践层面相互印证,表明当时在士兵中秘密发展党组织,在一定程度上要“利用各种线索,如同乡、同学、亲戚关系”,“利用同乡同里关系,以至于结拜兄弟”。这些说法表明,通过地缘、学缘、亲缘构建社会关系网络对共产党在地方军事力量中发展党组织一度发挥了重要作用。

借助地方军事力量发展党员和扩大党组织,时人称之为:“借他人炉灶,为自己做饭”(51)孙作宾:《从南阳教导队到西安事变》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第130页。。但问题的难点在于,应当如何利用他人的炉灶,才能做出适合自己口味的饭。在杨部中,中共党组织长期主导着该部的军官训练,双方能够长期保持互动是基于早期私人关系建立的社会关系网络,党组织也依托杨部得到较好的掩护和发展。需注意到,社会关系网络绝不是党在军队内争取士兵的唯一有效途径,1927年杨部准备成立党组织之时即指出,“公开的同志对杨的关系须不仅只以朋友感情而结合,须注意政治上之结合……同时在下层士兵中,严密的进行我们的宣传和组织,而须从士兵的切身经济问题上,着手鼓动,指示其政治出路,发展党的组织”(52)《中共河南省委对杨虎城部队的分析及其策略》(1927年12月),《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(文献卷 1923—1936)》,第23页。。

社会关系网络更加注重通过私人关系和道德情感来维系个人之于某一群体的相对关系,是一种在网络结构中流动的共享社会资本。它可以被共产党员用来发展党组织,但反过来也可以被任何人、任何党派加以利用,仅依靠“朋友情感”就会造成革命组织的松散和疏离。故而士兵工作的立足点应当是中共的组织原则:“在斗争中宣传和组织士兵委员会,并争取公开的存在;兵变时,应以革命军事委员会为领导。”(53)《吉国祯关于陕西政治经济状况与群众斗争形势及陕西党过去工作的考核和目前现象的报告》(1931年4月20日),《陕西革命历史文件汇集(1925—1936)》,第206—207页。在中共的革命实践中,在军阀部队中争取士兵的确需要灵活运用私人关系,但这一切的前提是要合乎党的组织原则,强调党的工作路线:“党要经过群众路线,用一切可能的方法争取士兵不参加国民党豪绅地主的统治。”(54)《陕西汉南特委“扩大西乡城固边新苏区创造红二十九军的决议”》(1933年1月6日),西华师范大学历史文化学院、川陕革命根据地博物馆编:《川陕革命根据地历史文献资料集成》上,四川大学出版社2012年版,第12页。“士兵委员会”“革命军事委员会”“群众路线”等这些党的组织方式和工作路线带有明显的中共政党属性和革命文化,而社会关系网络作为一种可行的策略在其框架之内发挥作用。

三、运转阻滞:网络关系困境中的起义

中共党组织和杨虎城部之间的关系,不仅有合作的一面,也有冲突的一面。在杨虎城部中,由中共党组织控制的部队时有起义发生,这是中共与杨部矛盾的集中点。1926年中共的《军事运动决议案》就指出:“本党是无产阶级革命的党,随时都须准备武装暴动的党,在民族革命的进程中,应该参加武装斗争工作,助长进步的军事势力,摧毁反动的军阀势力,并渐次发展工农群众的武装势力。”(55)《军事运动决议案》(1926年7月),《建党以来重要文件选编》第3册,第317—318页。次年,团陕西省委下达指示,要求“有计划地派同志并引导左派青年,尤其青农到军队中去”,“秘密在青年士兵中发展团的组织”,“团内应尽可能研究军事,时时准备武装暴动”。(56)《团陕西省委第一次扩大目前任务决议案讨论大纲》(1927年8月),《陕西革命历史文件汇集(1925—1936)》,第45页。因此,有革命工作基础的杨虎城部就成为共产党组织工作的主要对象。

中央也对杨虎城部的兵运工作颇为重视,曾于1931年连续两次给出具体指示。在第一封指示信中,中央要求陕西党在杨虎城部中“必须根据中央关于士兵工作的决议尽量组织士兵运动……最近你们必须派人打进陕西主要的部队内(如杨虎臣等),同时经过种种群众的组织和线索来加紧这一工作”(57)《中共中央给陕西省委的信》(1931年5月24日),《建党以来重要文件选编》第8册,第420—423页。。第二份指示信进一步要求陕西省委加强和扩大士兵工作,中央认为:“陕西士兵比其他各省的士兵还要痛苦,而且士兵自发的斗争也不断发生,如三原兵变、毕杨兵变、西安西大营盘一连多士兵的哗变以及其他各地的闹饷逃亡等更不一而足……现在你们必须实行坚决的转变,尽可能的利用现在我们在军阀队伍中所有的基础及线索,同时要在白军主要部队中(如杨虎臣)设法扩大与创造我们的士兵工作。”(58)《中共中央给陕西省委的信》(1931年11月25日),《建党以来重要文件选编》第8册,第700—701页。1932年,中央再次指示陕西省委“应该派遣我们的工作人员到敌人军队中去组织兵变与煽动他们投入红军。这种工作要与红军的武装战斗同时并进。同时,中央责成陕西省委去加强在杨虎臣及其他军阀的中心部队中的我们的工作”(59)《中共中央关于陕甘边游击队的工作及创造陕甘边新苏区的决议》(1932年4月20日),《建党以来重要文件选编》第9册,第258—259页。。根据中央的一系列在杨虎城部开展兵运的指示,陕西省委也认为“目前发动有组织有计划的革命兵变是党唯一的中心任务”(60)《陕西省委给韩城县委的信(第三号)——对工人、农民、士兵工作的指示》(1933年12月6日),《陕西革命历史文件汇集1932年(2)》,第331—332页。。

根据指示,三十年代初杨虎城部中的共产党员曾组织过多次起义,如1932年4月1日的两当起义,1932年5月5日的靖远起义,1932年7月的巉口起义,1932年10月的蒿店起义,1933年7月21日的耀县起义和1934年2月22日的安康起义等。在频繁的军事起义中,早期党组织发展过程中依靠社会关系网络的方式逐渐暴露出结构性矛盾。根据上文分析,构成中共与杨虎城部之关联的社会关系网络包括地缘、学缘、亲缘三重内容,并作用于早期革命的发展。但此时,社会关系网络自身所蕴含的地域局限性和组织关系松散性等问题,对中共和杨虎城双方都造成相当困扰。

从杨虎城方面来看,十七路军内部构成十分复杂,派系林立。既有像孙蔚如一样在靖国军时期就跟随左右的老部下,又有后来在陕甘豫皖等地收编的武装民团,更不乏国民党黄埔系军官的渗透。因此,杨部当中充斥着新旧之争、土客之争。为调和各派的之间的隔膜,杨虎城曾在各种场合强调应地域观念的局限性:“我们现在做事,是要适合时代进度,所以就要以人才为前提,不要溺于地域观念,贻误大事”(61)《发展地方教育之要图杨昨在教长会上之讲词》,《新秦日报》1931年3月6日,第3版。,“方才冯师长(冯钦哉——引注)说大家到陕西,都以为已经到家云云,我便感想到,这实在不是什么好现象”(62)《对第五十一旅补充团全体官兵的训话》,贾自新主编:《杨虎城文集》,中国文史出版社2013年版,第96—97页。。对再次回陕主政并向甘肃拓展势力的杨虎城而言,排外的地域观念已经对其发展造成一定阻滞:“带兵人本身眼光太小,地域观念太重,只知援引私人,用些亲戚邻居来当兵,对外省人率皆摈弃,不用且特别虐待,因此就发生不少变故……此次本军回陕,在外省的人还有顾虑到团体本身及其前途的希望的;而本省的人呢,率皆面有得色,其原因不外故乡观念太重,就把团体思想的成分减少了。”(63)杨虎城:《现代军人要打破封建色彩——在第十七路军事整理会议闭幕时之讲演》,《新陕西》1931年第1卷第3期。

中共依托杨虎城部发动的起义也深受地域局限性等相关问题的困扰。以两当起义为例,据习仲勋回忆,举行起义之后从两当向关中行军的路上“与三个强力民团激战,将敌人击退……将高崖民团缴枪……又与孙蔚如部在蔡家河打了一仗,撤至乾州。原准备在旬邑与陕甘红军刘志丹部汇合,因与乾州土匪王结子打了一仗,部队溃散(士兵大部分为乾、礼人),计划没有实现”(64)习仲勋:《关于两当兵变和王泰吉起义》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第31页。。据此叙述分析,导致起义最终失败的直接原因是“与乾州土匪王结子打了一仗,部队溃散”,但是就在不久前的战斗当中,起义部队还与“三个强力民团激战,将敌人击退”,“将高崖民团缴枪”,“又与孙蔚如部在蔡家河打了一仗,撤至乾州”。其连胜的战绩说明起义队伍与地方武装相比仍有相当战斗力,土匪的袭击致使部队溃散,究其原因主要在于参加起义的士兵“大部分为乾、礼县人”,所以部队甫一到达乾县就出现“部队溃散”的情况,故而没有完成“与陕甘红军刘志丹部汇合”的战略目标。

类似的问题也出现在王泰吉领导的耀县起义中,王泰吉原计划将整个骑兵团2000余人带去参加红军,但最终只有300余人到达照金。领导人王泰吉对此深感困惑,“手下有些人,过去都是好朋友,到紧要关头就叛变了”(65)习仲勋:《关于两当兵变和王泰吉起义》,《中国共产党在国民党第十七路军中的活动(回忆资料卷 1923—1936)》,第31页。。习仲勋分析认为:“过去的关系都建立在私人感情上,没有革命的政治思想基础。你起义为的是抗日救国,干革命,那些人跟着你起义是想发财,他们搞到了一笔钱,银元、元宝、大烟土,腰里装的满满的,哪有心思跟你为革命去拼命。”通过上述史料可知,建立在地缘、学缘、亲缘等传统关系上的社会关系网络的弊端在革命中得到暴露,因此军阀队伍里存在问题也映射到了共产党员掌握的军队里面。“没有革命的政治思想基础”导致社会关系网络运转阻滞,起义部队中党员虽然占据了领导地位,但是尚未构成对军队的绝对领导,除了党的领导和组织方式以外,私人关系是维系军队的重要因素。另外,军队中党的秘密组织方式意味着许多士兵无法完全理解长官的行动逻辑,军队仍缺乏必要的思想改造。“我们二、三个长官同志(仅仅二、三个长官同志)下一道‘出差’命令,把士兵哄出去……士兵还完全不知道兵变。”(66)《陕西省委给陕南特委指示信》(1933年3月4日),《陕西革命历史文件汇集 1933年1—3月》,内部发行,1992年版,第284页。从社会关系网络的角度回视问题,社会关系网络在革命早期发展阶段的确能快速聚积实力,但随着革命进程的发展,社会关系网络逐渐阻滞,弊端充分显露,缺乏政治思想基础和革命的组织观念成为其进一步发展的障碍。

蒿店起义之前,共产党员李华峰、陈云樵所在的西安绥靖公署甘肃行署军事队已基本在中共控制之下,但发展党员主要依靠社会关系网络。这导致军事队的组织状况较为松散,“三四个月之久发展了七个同志,其中还有几个是拉拢的,几个是过去干过的”,一些关系亲近但又不是党员的士兵则被称为“准同志”。这导致起义发生前组织内部就出现了一些异常变动:“军事队十四个同志当中,七个班长,一个分队长,一个队长,那晚上携械潜逃的三个当中有两个是所谓‘准同志’……他们当会议时口头服从,会议后即私自带六枝手枪潜逃了。”(67)《愚痴关于蒿店兵变给省委的报告》(1932年12月9日),《陕西革命历史文件汇集 1932年(2)》,第354—356页。与会人员中有人携枪潜逃对起义造成了严重影响。事后反思蒿店起义的失败,组织上把主要原因归结为:“因为这一部队的同志加入党后,布尔什维克的训练是没有受过的,对于党的基本认识还差得很远,而且长期脱离省委的领导,必然对目前形势不够正确的了解,而且也没有学会相当的工作方法,对于共产党的组织观念还有着非常严重的错误,偶像的崇拜与感情结合,因此不能积极工作。”(68)《愚痴关于蒿店兵变给省委的报告》(1932年12月9日),《陕西革命历史文件汇集 1932年(2)》,第355页。无独有偶,两年后安康起义失败的原因也与此前其他起义有相似之处:“根据安康军特支一月底的报告,那时连同志和群众只有二十人左右,没经过斗争,也没进行过教育工作。”(69)《陕南特委给中央的补充报告——特委及汉中的组织情况》(1934年5月24日),《陕西革命历史文件汇集 1933年4月—1936年》,内部发行,1992年版,第365页。由此可知,人际关系网络中靠私人情感维系关系的方式已经损害到了中共革命的进一步发展,培养坚定的革命信仰及树立中共组织观念对中共革命的重要性开始一再被强调。

陕西省委当时已经认识到仅仅依靠人际关系网络发展党组织的弊端,严厉批评道“这样的组织很容易遭到连根烂的危险”(70)《愚痴关于蒿店兵变给省委的报告》(1932年12月9日),《陕西革命历史文件汇集 1932年(2)》,第357页。。组织上还对基层组织工作的缺失进行了反思,认为:“‘老官长’的信仰能干什么?于我们布尔什维克的工作有什么用处?恰恰相反的是阻止着我们政治影响的扩大与工作的发展”,“你们叫群众革命,群众就都能革命?邓宝珊叫群众收拾你们,群众就听命令吗?难道邓宝珊老官长的地位没你们高吗?办法没有你们大吗?革命绝不是这样怪诞的事情”。(71)《愚痴关于蒿店兵变给省委的报告》(1932年12月9日),《陕西革命历史文件汇集 1932年(2)》,第358页。革命组织是人的组织,革命活动也是人的活动,但是依靠私人关系获得胜利,革命的确不是这样怪诞的事情。仅仅依靠社会关系网络的发展的革命组织始终是缺乏灵魂的革命组织,因为任何人、任何党派都有可能利用关系网络。社会关系网络枝蔓纵横,而人情之于革命也就是浮动的。

可以这样认为,造成社会关系网络阻滞的结构性矛盾是一种二重矛盾,在陕西的共产党员和组织一方面需要通过借助地方实力派的军事力量来积蓄实力,一方面这种关系又在一定程度上对革命的发展有所阻滞。也就是说,中共在陕西地区的生存和发展要适当地跟地方实力派保持某种程度上的互动,又要在革命过程中,通过反复不断的斗争与调适,让革命的力量在免于异化的同时得以成长。

结语

“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题”(72)《中国社会各阶级的分析》(1925年12月1日),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第1页。,在革命语境中“朋友”已经不单指人际关系,更是政治身份和政治资源的隐喻。社会关系网络研究是中共地方党组织与地方军事力量的关系问题的一个切入点,考察中共早期革命在边缘地区的社会关系网络的形成、扩展与运转阻滞,对理解陕西地区的中共早期革命的发展机制有一定启示作用。

从这项考察可以看出,以往对组织史的考察描述了一种自上而下的纵向科层化结构,而社会关系网络则描述了共产党员、党组织和地方军事力量之间横的联系。中共早期革命在陕西地区的传播和发展过程中,共产党员能够和地方实力派保持互动,地缘、学缘和亲缘关系织就的社会关系网络是其中的重要因素。通过借助地方军事力量中的社会网络关系,中共陕西党组织也得到较好的掩护和发展。然而,随着革命进一步的发展,社会关系网络的弊端也逐渐暴露,缺乏政治思想基础以及革命组织观念成为革命进一步发展面临的障碍。

陈耀煌认为陕西地区的共产革命一开始即表现出强烈的“在地化”特征(73)陈耀煌:《陕西地区的共产革命》,《近代史研究所集刊》2016年第93期,第41—86页;陈耀煌:《北方地区的共产革命》,《新史学》2015年第26卷第1期,第105—156页。。需要说明的是,中共革命一方面通过“在地化”的实践利用传统性、地方性的资源发展壮大自身力量,另一方面其自身的革命理论和实践反过来又要求不断调试“在地化”的实践,以避免革命力量深溺于社会关系网络的消极影响。

从以上分析可以看出,党组织一方面对传统的社会关系网络加以利用,另一方面通过强调党的组织方式和工作路线维持党组织对地方军事力量的影响力。而陕西地区的早期革命实践也说明,对党的组织方式和工作路线,党的思想政治基础和革命组织观念等革命文化认同,才是社会关系网络发挥其正面作用的保障。基于地缘、学缘、亲缘关系的社会关系网络深植于地方社会和传统伦理体系,这些地方性资源和传统社会的资本构件是作为一种共享的社会资本在网络中流动。社会关系网络的确可以被早期的共产党员用来发展党组织,但是它反过来也可以被任何人、任何党派团体加以利用。而中共的成功之处就在于敏锐意识到,社会关系网络作为一种手段,它必须经受改造以至最终被融入到自己的革命文化当中来。