三峡库区木鱼包滑坡不同库水升降速率变形响应离心模型试验研究

2021-06-11冯文凯易小宇肖锐铧苏永超朱权威

冯文凯,易小宇,孟 睿,肖锐铧,苏永超,朱权威

(1.地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 成都理工大学,四川 成都 610059;2.四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院,四川 成都 610081;3.中国地质环境监测院,北京 100081;4.中铁西南科学研究院有限公司,四川 成都 611731)

1 研究背景

长江三峡水利枢纽工程是当今世界上建成的最大水电站,其范围涉及湖北省和重庆市的21 个县市,在防洪、发电和航运等方面发挥着重要作用[1]。按照三峡水库调度安排,1—5月库水位缓慢下降至不低于156 m,5月中下旬库水位速度快速下降至145m,在汛期(6—9月)按145 m 汛限水位运行;根据防汛形势,9月中下旬开始蓄水,10月底蓄水至最高蓄水位175 m,并维持最高蓄水位至12月底。

在三峡水库水位处于175 m 时,日均发电量2.32 亿kW·h;当水位处于156 m 时,日均发电量为1.91 亿kW·h,仅为正常发电量的80%[2]。因此,在满足防洪要求的前提下,增加水库调度的灵活度,增大水位变化速度以缩短三峡水库水位下降时间,间接延长三峡水库175 m 水位运行时间,将提高三峡水电站的发电量,更好地发挥三峡水库综合效益。然而,自三峡水库蓄水以来,水位的周期性变动导致库岸环境发生了很大变化,引起大量涉水滑坡失稳或复活,影响库区居民点、公路和航道水运安全[3-5]。增大库区水位变化速率,是否对库水涉水滑坡的稳定性造成重大影响,需要进行严格的论证。

为寻求地质灾害防治、防汛抗旱和经济效益的平衡,库水升降作用下库岸滑坡变形机理和不同升降速率变形响应规律成为重要的研究内容。与变形监测[6]和数值模拟[7]等研究方法相比,离心模型试验由于能再现滑坡所处应力场,直观真实揭示变形破坏过程,具有不可替代的优势[8-9],许多学者针对库水正常调度条件下的涉水滑坡,采用离心模型试验对其破坏模式[10-11]、变形机理[12]和治理效果[13-14]进行了研究,取得了较好的研究成果。此外,Fan L 等[15]采用离心模型试验研究了库水快速下降条件下滑坡的失稳机理,而对于不同库水升降速率条件下涉水滑坡变形响应规律的研究,考虑到试验条件的局限性,相关研究多采用数值模拟方法开展[7,16-17]。

本文以三峡库区木鱼包滑坡为研究对象,在研究其长期变形规律的基础上,基于串联模型试验原理,建立木鱼包滑坡离心试验模型,设计不同库水升降速率作用下离心模型试验,利用位移传感器、孔隙水压力传感器和土压力传感器等多种监测设备获得试验过程中的多个物理量实时数据。基于地表位移时序监测数据和离心模型试验,分析木鱼包滑坡在不同库水升降速率作用下变形机理和响应规律,为三峡库区滑坡防治和库水调度优化提供有益借鉴。

2 木鱼包滑坡概况

木鱼包滑坡位于三峡库区湖北省秭归县境内,长江右岸,距离三峡大坝57 km。滑坡前缘剪出口高程约100 m,后缘高程520 m,高差约420 m;两侧以沟谷为界,滑坡后缘存在平直光滑滑壁,主滑方向为20°。滑坡平面形态近马蹄形,滑体纵长1500 m,均宽约1200 m,总平面面积为1.80 km2,平均厚度约50 m,滑坡体积约为9000 万m3(图1)。

图1 木鱼包滑坡工程地质剖面图

如图2所示,滑坡上层滑体为碎石土组成的第四系堆积物,下层滑体为扰动破坏的层状石英砂岩,岩体中后部较完整,前缘破碎。滑体中后部顺层滑动,前部滑体切层滑动,岩层从倾斜逐渐变平缓过渡至弯曲反翘。滑带为软弱的煤系地层,以黑灰色粉质粘土和碎石角砾土为主,厚度为0.1~0.3 m。滑床为侏罗系香溪组厚层石英砂岩,岩层产状25°∠27°。

自三峡水库蓄水以来,水位常年处于波动状态,滑坡前缘部分被库水浸泡,滑坡渗流场和应力场发生变化,致使滑坡发生变形。2007年对木鱼包滑坡进行调查中发现,前缘左侧公路路基开裂下沉,裂缝长约80 m,宽20 cm,下错10 cm(图1(a));在滑坡前部出现小规模坍塌(图1(b)),滑坡右侧出现滑塌拉线槽(图1(d))。2014年的调查发现,滑坡中部公路出现两条裂缝,长约20 m,宽1~5 cm(图1(c))。2018年调查发现,滑坡后缘出现多条拉张裂缝,长约3~10 m,宽5~12 cm(图1(e)和图1(f))。

3 木鱼包滑坡变形特征

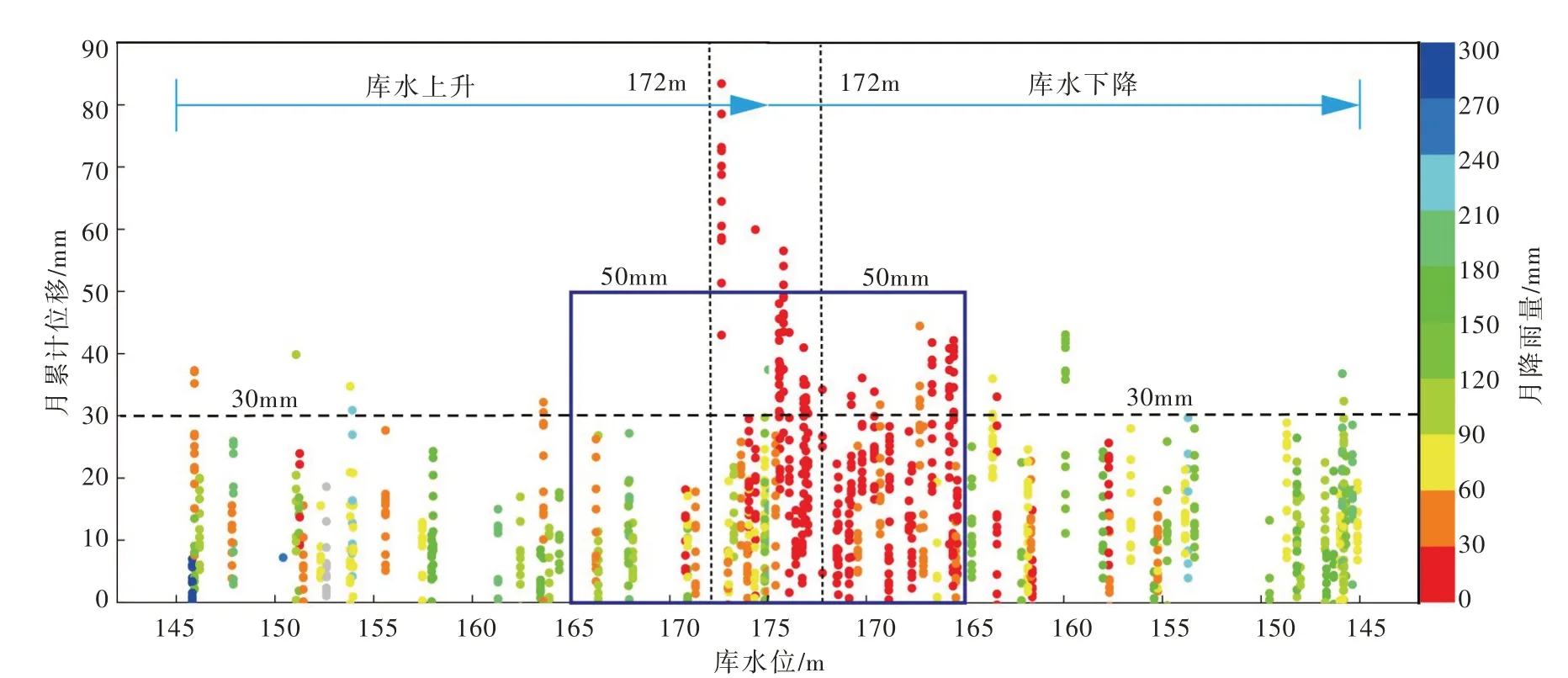

3.1 滑坡变形响应特征为掌握木鱼包滑坡的变形特征,三峡大学在木鱼包滑坡设置了12 个地表位移监测点(图1),并从2006年10月开始监测。此外,分别从滑坡附近的雨量站和三峡库区网站获得降雨量和库水位数据。如图3所示,在165 m 水位以下时木鱼包滑坡月累计位移基本处于30 mm 以下;165 m 水位以上木鱼包滑坡变形事件频数增加,大量出现月累计位移量大于30 mm 滑坡变形事件。大于50 mm 滑坡变形事件主要处于172 m~175 m~165 m 的高水位及其下降初期。此外,木鱼包滑坡月位移量在30 mm 以上的变形,绝大多数都是发生在月降雨40 mm 以下的高水位时期;而月降雨量大于90 mm 时,滑坡的月累计位移量普遍小于30 mm。以上变形特征表明,库水升降是导致木鱼包滑坡产生变形的主要原因,在高库水位及水位下降初期位移量显著增大,而降雨对滑坡变形影响有限。

图3 木鱼包滑坡不同月降雨量和库水位条件下月累计变形量(2008年4月—2018年4月)

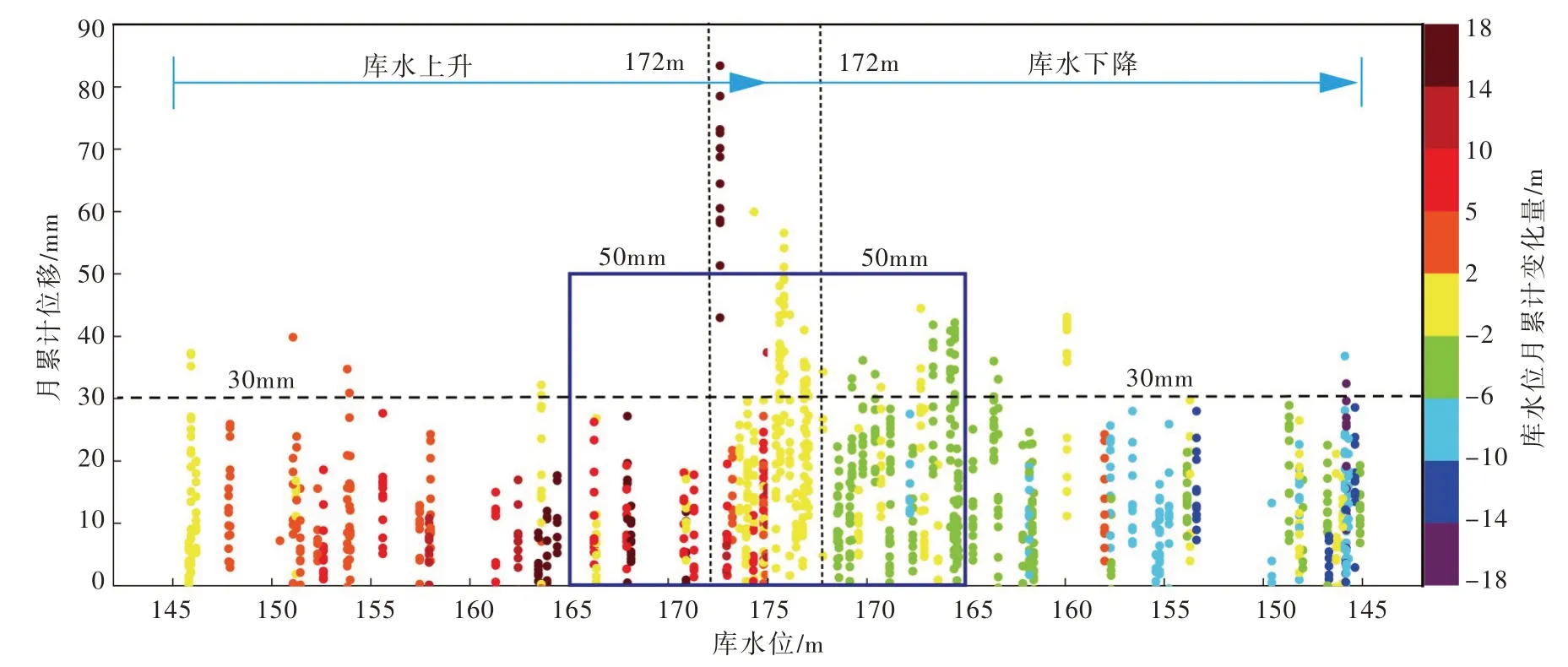

图4 反映了在不同库水高程和水位变幅条件下的木鱼包滑坡监测点月累计位移量。库水位从145 m上升至172 m,库水月上升高度普遍处于3~9 m,个别时段超过9 m,木鱼包滑坡监测点月累计位移普遍小于30 mm;库水位从172 m上升至175 m,库水月上升高度达到15~18 m时,滑坡产生大于50 mm的月累计位移量。库水位从175 m 下降至172 m,库水月下降高度处于0~3 m,滑坡产生大量30 mm以上(部分达到50 mm 以上)月累计位移量。库水位从172 m 下降至165 m,库水下降速率有所提升,会造成大于30 mm 的月累计位移量,但其月累计位移量不超过50 mm。库水位从165 m 下降至145 m时,库水下降速率得以进一步提升,但其月累计位移量基本处于30 mm 以下。以上分析表明,木鱼包滑坡变形响应与库水升降速率和水位高程相关;165~175 m 水位时,较高的库水上升速率才能造成月累计位移量大于30 mm 的滑坡变形事件,而较低的库水下降速率则能造成大量月累计位移量大于30 mm 的滑坡变形事件。145~165 m 水位时,滑坡对库水升降速率的变形响应降低,滑坡月累计位移量基本处于30 mm 以下。

图4 木鱼包滑坡不同库水位月累计变化量和库水位条件下月累计变形量(2008年4月—2018年4月)

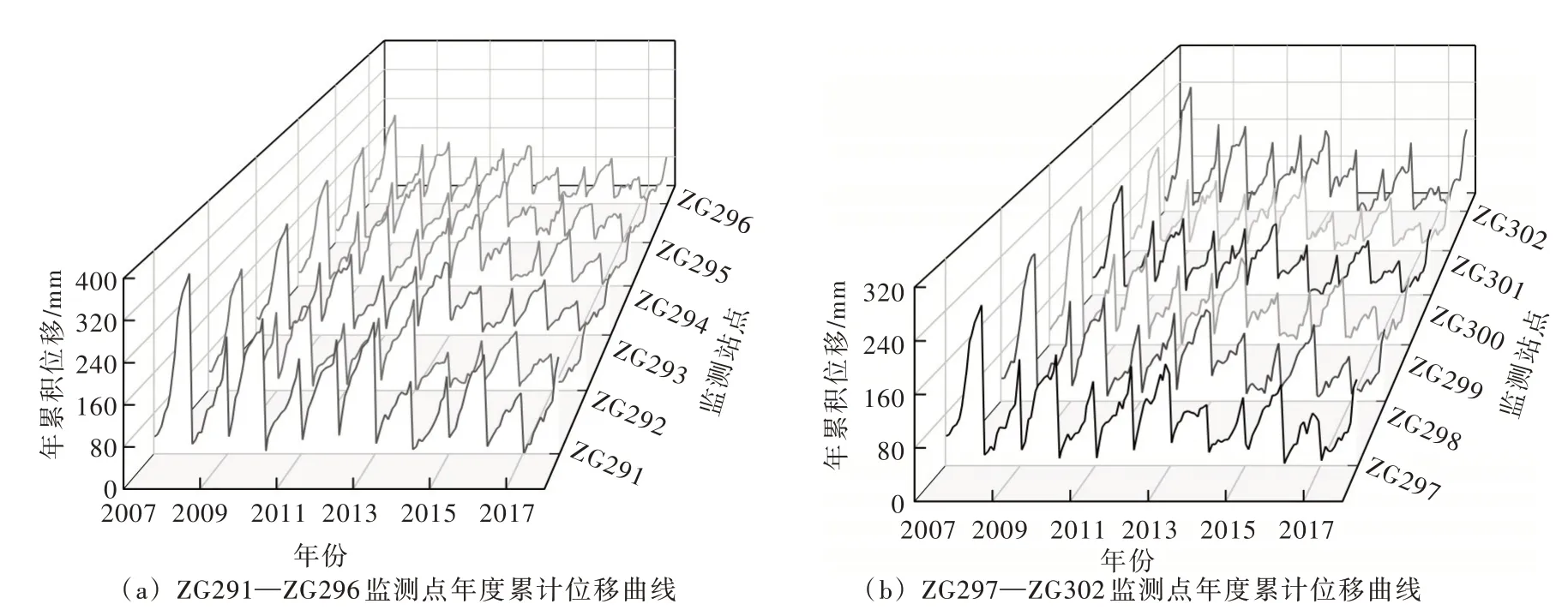

3.2 滑坡年度位移特征如图5所示,为12 处位移监测点的年度位移曲线。2007年木鱼包滑坡的年位移量最大;2008 和2009年的年位移量达160~170 mm 左右;2011年和2012年在150 mm 左右;2010年、2014年、2015年和2017年监测点年位移量在100~150 mm 之间;2016年最低,年位移量在75 mm 以下。水库初次蓄水对滑坡的变形和稳定性影响大,虽然受库水位调度及降雨的影响,年位移量存在一定波动,但在既定调度规则库水升降循环背景下,由于多期水位变动促使滑坡逐步产生应力释放,亦或由于滑坡变形后自身应力调整而益于其稳定性恢复,促使滑坡的变形量整体呈现逐年减小趋势,而对现有库水调度模式的变形响应减弱。

图5 木鱼包滑坡监测点年度累计位移曲线

4 库水升降离心模型试验

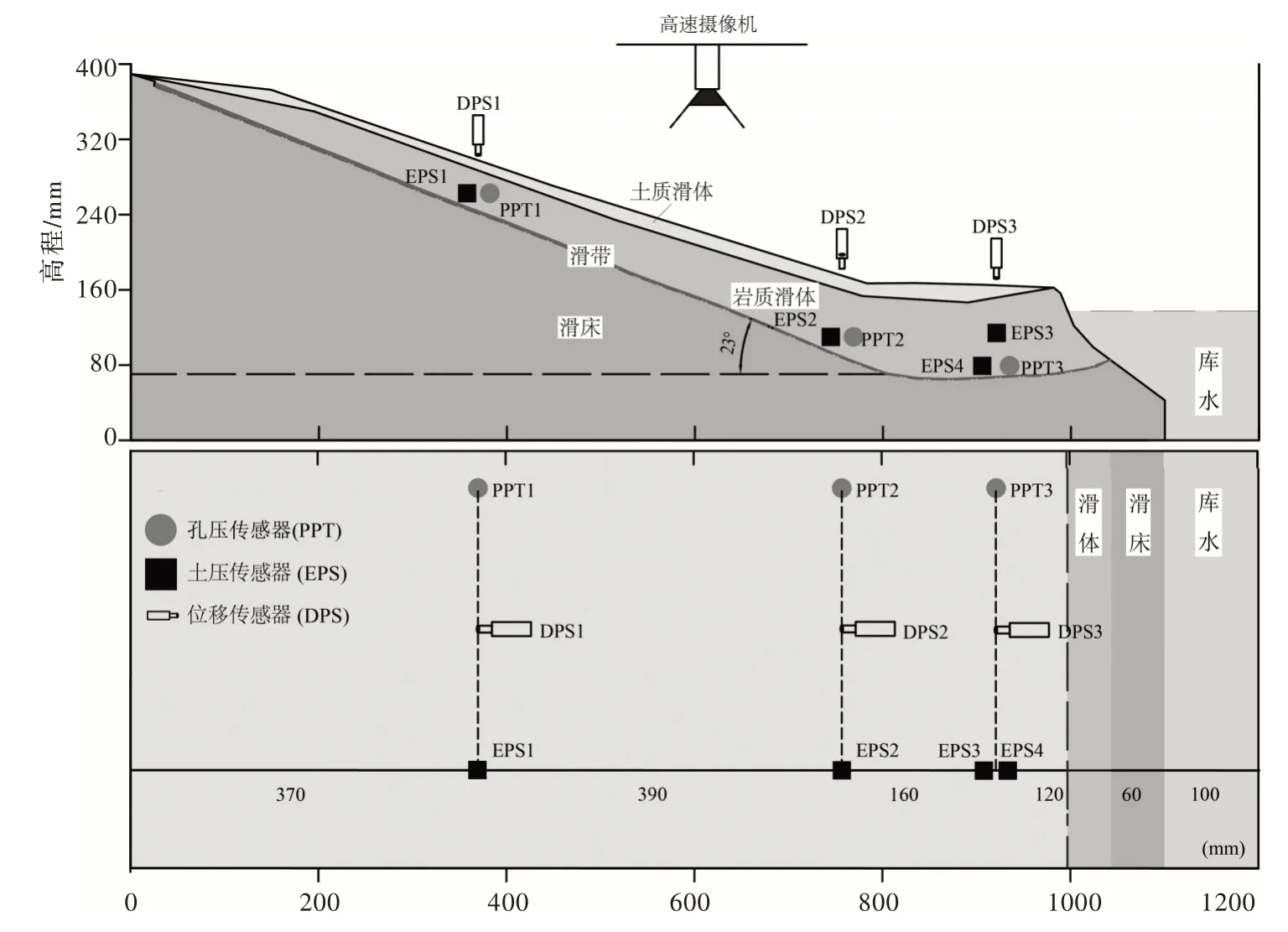

4.1 试验模型离心机模型试验采用成都理工大学TLJ-500 土工离心试验机。根据串联模型原则[18]将图2所示剖面简化得到离心机试验模型(图6),两次换算中,m 取值为10.7,n(即离心加速度)取值为130g。试验模型滑床采用砖石和混凝土填筑;滑带采用黏土和石英砂配置,比例为8∶2,含水率为7.5%,厚度依据原型厚度的不同在3~6 mm 之间;岩质滑体采用重晶石粉、细石英砂、石膏、水泥和水按照36∶108∶5∶45∶30 比例制备相似材料,并按滑坡原型节理裂隙的发育情况切割,间隙使用相似材料粘结。覆盖层采用黏土和石英砂按照5∶5 配置,根据滑坡原型覆盖层厚度按比例涂抹在模型表层。试验模型制作完成后,将其静置固结,以备试验。此外,在模型的制作过程中同步埋设土压传感器、孔隙水压力传感器和位移传感器,并采用高速摄像机记录试验过程。

图6 试验模型及传感器布设点位

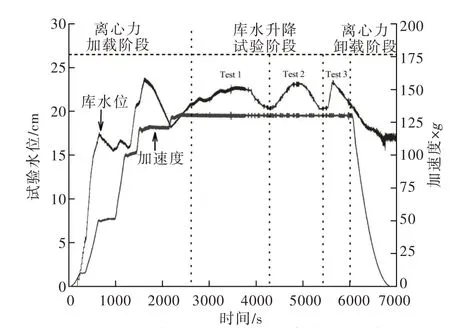

4.2 试验方案通过设定多次不同速率库水升降循环,研究滑坡在库水变动过程中的动态响应特征。其试验加载方案如图7所示,可将试验过程划分为3个阶段,第一阶段为离心力加载阶段(0~2600 s),离心加速度逐步上升至130g,库水位逐步上升至20.7 cm(145 m);第二阶段为库水升降试验阶段(2600~6000 s),该阶段离心加速度维持在130g,库区水位在20.7 cm(145 m)~23.0 cm(175 m)之间进行不同库水升降速率的模型试验,可分为库水慢升快降试验(Test1)、库水快速升降试验(Test2)和库水骤升骤降试验(Test3)三次试验。第三阶段为离心力卸载阶段(6000~6900 s),离心加速度和水位逐渐降低,试验结束。

图7 离心模型试验加速度和库水加载方案

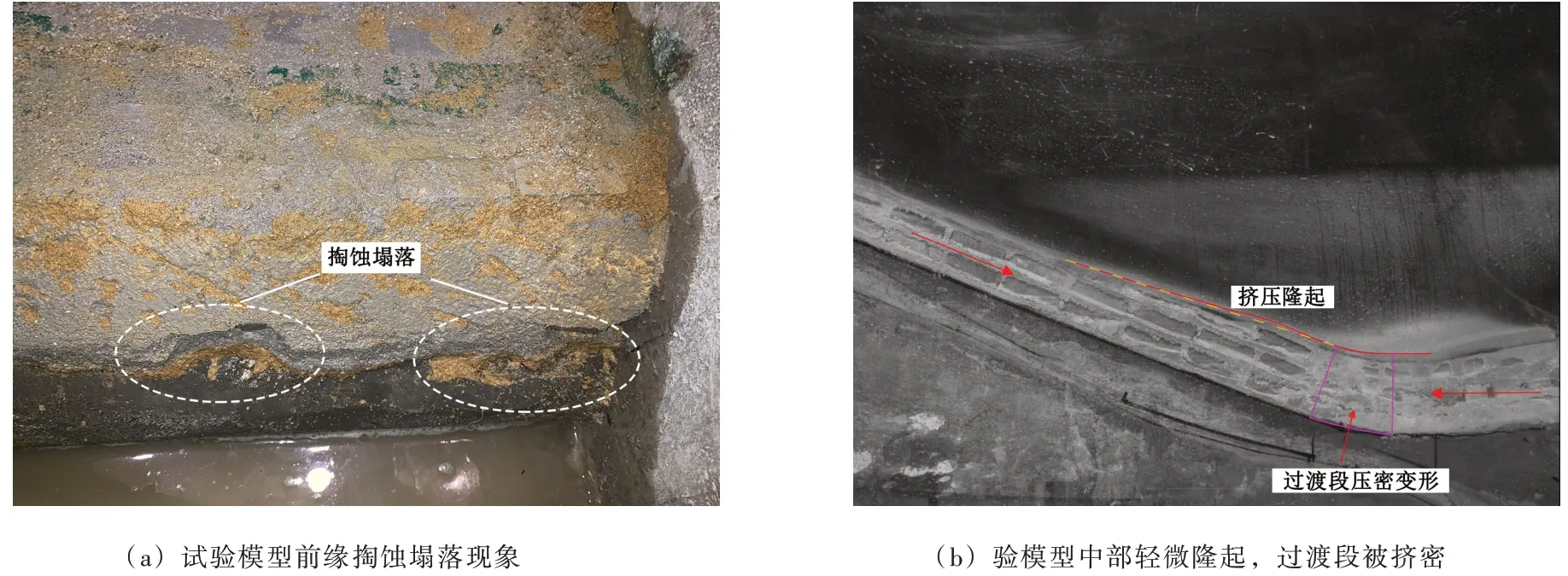

4.3 试验结果分析在离心力加载阶段,滑坡模型以固结沉降变形为主。在库水升降试验阶段试验模型前缘出现掏蚀塌落等迹象,中部轻微隆起,过渡段被挤密,但试验模型未见大规模的破坏变形整体表现为推移式变形(图8)。

图8 离心模型试验后滑坡的变形迹象

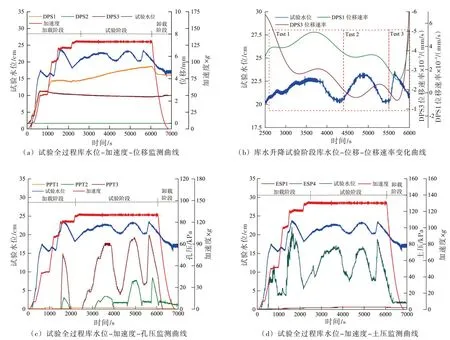

试验期间的垂直位移监测曲线如图9(a)(b)所示,传感器DPS2 因故障没有正常工作。整体而言,位于滑坡后部(DPS1)位移大于滑坡前部(DPS3)的位移。在离心加速度加载阶段,滑坡土体在自重作用下固结,滑体被压密。首次库水升降(Test1)过程中DPS1 和DPS3 的变形速率先增大后减小,并在水位最高时达到最大值。在第二次库水升降(Test2)过程中,库水位由23.0 cm(175 m)下降初期,DPS1 和DPS3 的变形速率达到最大,随着水位下降变形速率减小,整体滞后于水位变动。第三次库水升降(Test3)过程中,DPS1 和DPS3 的变形速率几乎与库水位呈负相关,并在库水下降阶段变形速率有明显提升。试验表明,首次蓄水对滑坡变形具有显著影响,在后期库水升降过程中,滑坡整体变形速率整体呈现减小的趋势;在库水升降提速后,滑坡在库水上升时段变形减弱,而在库水位下降时段变形加强。

试验期间,EPS2 土压传感器未测得有效数据,EPS3 土压传感器损坏,土压力监测数据和孔隙水压力监测数据如图9(c)(d)所示。由于PPT1 位于模型后部,水位波动对该孔隙水压力传感器无明显影响。在离心加速度加载阶段,因水位未上升至滑面高度,各传感器孔隙水压力无明显变化;在水位上升至175 m 时,PPT2 和PPT3 孔隙水压力发生突变后因水位下降而降低。在库水位升降试验阶段,PPT3 因处于滑体前部,对库水位升降的响应较快,基本与库水位保持同步变化;位于滑坡中部的PPT2 孔隙水压力值因位置原因表现出滞后性。在离心力卸载阶段,前缘水位迅速下降,滑坡体内孔隙水压力逐渐消散,各孔隙水压力传感器值逐渐减小。在离心加速度加载阶段,滑坡模型固结压密,导致EPS1 土压力值增高,并在库水位首次升高至175 m 时有所上升,但数值相对较小。在位于试验模型前部区域的EPS4 受库水变动影响土压力曲线变动较大,表现出与库水变动明显的相关性。

图9 离心模型试验库水位、加速度与位移、孔隙水压力及土压力监测曲线

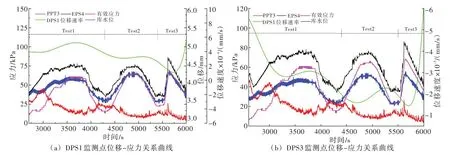

EPS4 和DPS3 均布置在涉水滑体前部,基于有效应力原理获得位移与应力关系图如图10所示。在库水上升过程中,库水进入坡体引起滑体内的土压力和孔隙水压力增大,库水的浮托作用使滑坡土体有效应力降低,尤其在库水位维持在较高水平时,有效应力处于最低值;在库水下降的过程中,随着库水渗出滑坡体外,测点处孔隙水压力减小,使得其有效应力逐渐恢复。库水上升的浮托作用会降低涉水滑体的阻滑作用,有助于滑坡变形;库水下降后涉水滑体的阻滑力得以恢复,滑坡变形减缓。随库水升降速率的提升,孔隙水压力的变动稍微滞后于库水位,导致有效应力在高水位运行和高库水位下降初期均处于较低水平,滑坡变形速率最大时段由高库水位转变为高库水位下降初期。库水升降速率的提升后,在库水位下降初期,坡体内外存在一定水头差,库水对滑坡的浮托作用仍较为明显,叠加同期产生向坡外的动水压力促使滑坡在此时段的变形速率提升。

图10 DPS1 和DPS3 监测点位移与应力关系曲线

库水慢升快降试验(Test1)过程中,库水升降速率较慢,库水进出坡体时滑体内的土压力和孔隙水压力基本同步变化,库水在高库水位时的浮托作用使滑坡土体有效应力明显降低,变形速率达到最大值;Test2 和Test3 中的库水快速升降促使孔隙水压力的变动稍微滞后于库水位,故有效应力在高库水位下降初期均处于更低水平,滑坡变形速率最大时段由高库水位转变为高库水位下降初期。

5 滑坡变形机理与变形趋势

5.1 木鱼包滑坡变形机理如图11所示,由于木鱼包滑坡中后部岩层倾角与坡角相近,在重力作用下,顺层段滑体沿滑带向下挤压变形,构成了滑坡的主要促滑段。滑坡前缘岩层从中倾逐渐变平缓再过渡至弯曲反翘,相对平缓的滑动面坡度和较大的滑体厚度,在自重作用下趋于稳定构成了滑坡的主要抗滑段。因此,在靠椅形岸坡形态的控制作用和重力、库水等因素的驱动作用下,促滑段不断挤压抗滑段滑坡向临空面发生推移式蠕滑变形。

图11 木鱼包滑坡地质力学模型

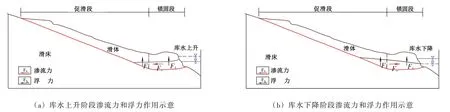

作用在斜坡单元上的水动力作用可以等效表示为渗流力(Fs)和浮力(Fb)。渗流力(Fs)表示水流通过空隙的摩擦阻力,与水力梯度成正比,并作用于水流方向,渗流力(Fs)对边坡稳定性的影响称为动水压力效应[19];浮力(Fb)则可改变滑体的有效重量,从而增加或减小滑坡的下滑力,对滑坡稳定性的影响称之为浮托减重效应[20]。

库水位上升阶段,库水浮力的增长滞后于动水压力,有利于滑坡稳定而减缓滑动变形,库水位上升初期保持着较低形变速率。此后,库水入渗导致地下水位进一步抬升,坡体内外水头差的减小,涉水滑体内动水压力和浮力此消彼长,前部滑体阻滑力随库水位升高明显下降,滑坡变形速率逐渐提升,在位于最高水位时到达形变速率最大。当库水位在高水位轻微下降,致使滑体前部自重减轻而削弱其抗滑力,同期的动水压力转向坡外。在此叠加作用下,中后部滑体推挤前部滑坡出现加速变形,滑坡在此时段内位移明显增长。当库水位逐渐缓降至145 m,库水浮力随库水位降低而减小,向坡外的渗流力亦随滑坡内外的水头差减小而降低,滑坡在此期间稳定性逐渐恢复。

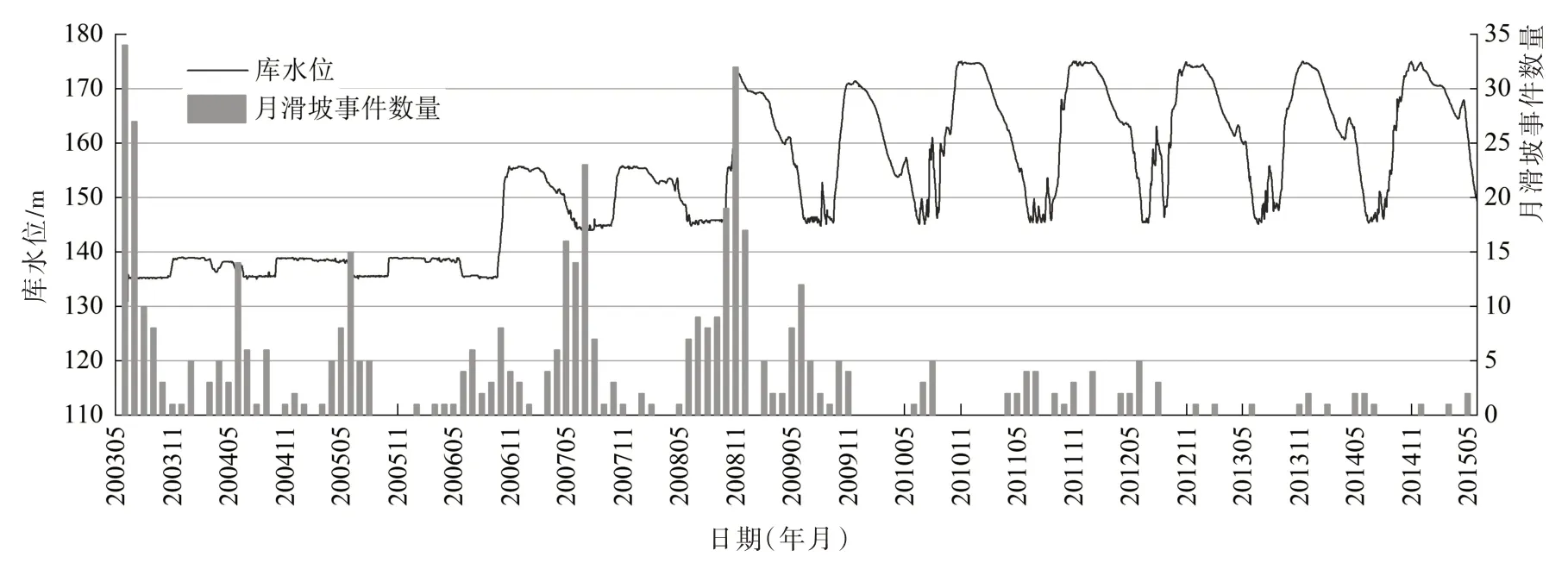

5.2 木鱼包滑坡变形趋势从世界范围来看,大多数水库诱发滑坡在初始阶段表现出严重变形,在经历多年的变形后,滑坡的变形量逐渐减小甚至停止,逐渐达到变形的自适应[21-24]。李永康[2]对三峡库区滑坡变形数量与复活滑坡频率之间的关系进行了统计分析(图12),在试验性蓄水的前三年(2003—2005年)三峡库区复活滑坡的频率达到了顶峰;然后在库水周期性的升降作用下,复活滑坡的频率呈下降趋势。许多学者[23-24]指出,三峡水库受库水升降复活的滑坡,其变形主要集中在蓄水初期,蓄水后期活动频率和变形程度逐渐降低。

图12 三峡库区蓄水试验水位波动与滑坡复活频率的相关性

已有研究表明,经历过大变形后的滑带土,在后来的稳定过程中沿滑面相互粘结、嵌合,形成与新环境相适应的结构,滑带土的抗剪强度会有一定的恢复阶段,有助于减缓滑坡变形[25]。离心模型试验过程中,也表现出在明显的竖向固结和压实过程,导致土体密实度增加,抗滑能力增强,持续滑动变得困难。此外,在库水反复循环升降过程中,部分细粒颗粒物质被带走使得渗流通道进一步畅通,坡体渗透系数增强[26],滑坡体内地下水位对库水位的响应逐渐加快,使得动水压力效应得以减弱。如图5所示,木鱼包滑坡的年累积位移量正在逐年减小。在离心机模拟试验过程中,多次库水升降循环中滑坡位移速率也表现渐次降低的特征。受多年库水升降作用影响,木鱼包滑坡的变形响应表现出自调节自适应性,变形响应逐渐减弱,产生大规模滑动的可能性较小。因此,加强三峡库水涉水滑坡自调节自适应变形响应规律和机理的认识,对于科学灵活调节库水升降速率,发挥三峡库区综合效应具有重要现实意义。

6 结论

针对三峡库区木鱼包滑坡,利用长达12年GNSS 位移监测数据,分析了其在库水升降作用下变形规律,进行了不同库水升降速率下的离心模型试验。综合分析,得出以下结论:

(1)木鱼包滑坡滑面中后部倾角为20°~26°,长约1100 m,起到对整个滑坡的驱动作用,为阻滑段;前部长280~300 m,近水平甚至部分地方反倾,对坡体起到了较明显的阻滑作用,为阻滑段。在重力和库水等因素作用下,促滑段不断挤压抗滑段滑坡向临空面发生推移式蠕滑变形。

(2)木鱼包滑坡位移监测数据表明,滑坡变形主要受库水位高程和升降速率影响,降雨对滑坡的变形影响有限。165~175 m 水位时,较高的库水上升速率才能造成月累计位移量大于30 mm 的滑坡变形事件,而较低的库水下降速率则能造成大量月累计位移量大于30 mm 的滑坡变形事件。145~165 m 水位时,滑坡对库水升降速率的变形响应降低,滑坡月累计变形量基本处于30 mm 以下。

(3)木鱼包滑坡离心机模型试验表明,库水升降过程中滑坡的变形与库水浮力、动水压力有关。库水升降速率较小时,坡体内部的水位与库水位变动基本同步,坡体内外水头差很小,库水浮托力控制滑坡的变形。在库水升降速率提升后,坡体内部的水位变动出现滞后,坡体内外水头差增大导致动水压力增强,促使滑坡在库水抬升阶段的变形减弱,而在库水下降阶段的变形得到加强。

(4)综合分析表明,木鱼包滑坡的变形响应表现出自调节自适应性,首次蓄水对滑坡稳定性影响最为显著,后续的周期性库水升降过程中,滑坡对库水变动响应的敏感性有所减弱。加强库区涉水滑坡自调节自适应变形响应规律和机理的认识,以便科学灵活调节库水升降速率,进而提水库综合效益具有重要现实意义。