Sentinel-1 SAR数据约束的2018年谢通门MW5.8地震同震破裂模型

2021-06-07倪乙鹏聂兆生余鹏飞

倪乙鹏 聂兆生 熊 维 陈 威 余鹏飞

1 中国地震局地震研究所,武汉市洪山侧路40号,430071

2018-12-24西藏日喀则市谢通门县发生地震,中国地震台网中心(CENC)公布的震级为MW5.8,震中为30.27°N、87.64°E,震源深度为8 km。USGS和GCMT也给出了此次地震的震源机制,但不同机构基于远震体波数据计算的地震震中位置差别较大[1],从而使本次地震孕震断层的判定存在争议。

谢通门地震发生于青藏高原中南部,该区域地形复杂,北高南低,以高原山丘为主,位于甲岗-定结断裂、嘉黎-然乌断裂与察仓-德来断裂附近。其中,嘉黎-然乌断裂自西向东横跨青藏高原,具有右旋剪切特征,全新世以来活动性较弱[2];察仓-德来断裂也呈EW向展布,具右旋走滑兼逆冲性质[3];甲岗-定结断裂,又称申扎-定结断裂,是一条大型的NS向正断裂,第四纪以来活动剧烈,近年来有记录的地震包括1934年申扎7级地震、1980年申扎6.6级地震、谢通门与定结附近10次以上大于6级的地震及沿线多次3~6级中小型地震。仅通过目前的远震体波资料难以准确判断2018年谢通门地震的孕震断层,而空间分辨率较高的大地测量数据可对本次地震的震中位置和滑动分布进行有效约束。

利用大地测量技术获取近场同震形变是目前研究地震的震源机制和发震断层滑动分布的重要手段。合成孔径雷达差分干涉测量(DInSAR)技术利用2景地点相同、拍摄角度相近的合成孔径雷达(SAR)图像间的相位差进行测量,通过引入外部数字高程模型(DEM),可提取高精度、大面积的连续地表形变场,因此在地震形变监测中具有很大优势[4]。国内外学者将DInSAR技术广泛应用于地震研究中[5],在同震形变的基础上,通过建立弹性位错模型可反演地震的同震滑动分布[6]。

本文利用Sentinel-1卫星升降轨数据获取谢通门地震的同震形变场,并基于均匀弹性半无限位错模型反演该地震的同震滑动分布模型,精确判定地震的发震位置及孕震断层,同时探讨本次地震周边区域主要断裂的地震危险性。

1 InSAR数据处理

本文使用的InSAR数据来源于欧空局Sentinel-1 IW模式影像(表1),升降轨数据各2景,采用ENVI SARscape工具利用二轨差分干涉测量法(DInSAR)进行处理。由于影像覆盖范围广,且本文形变区域较小,大范围未发生形变的区域参与计算容易引入误差,因此先选择合适区域裁剪影像[7],将距离向视数和方位向视数按照4∶1进行多视处理,采用加权功率谱法进行滤波并生成干涉图;然后添加30 m分辨率SRTM数字高程模型消除地形相位,并使用最小费用流法进行相位解缠,将雷达坐标系的形变图通过地理编码转换到地理坐标系下,即可获取视线向(LOS)同震形变场(图1)。

升降轨所采用的时间基线较短,因此获得的干涉条纹特征清晰,相干性较好。从图1可以看出,升轨同震形变场呈椭圆形,长轴走向南北,整体表现为沉降趋势,最大沉降量为0.049 m,主要分布在甲岗-定结断裂西侧。降轨成像方式与升轨不同,因此会略有差异,但降轨同震形变场与升轨范围基本一致,仍表现为沉降趋势,最大沉降量为0.051 m。

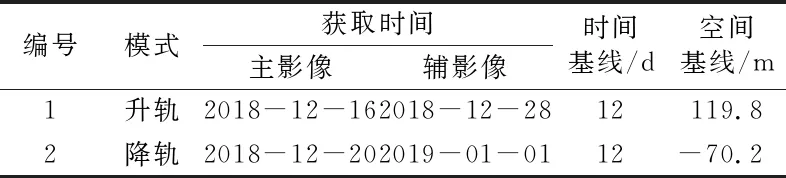

表1 Sentinel-1A升降轨影像信息

图1 谢通门地震同震形变场Fig.1 Coseismic deformation field of the Xaitongmoin earthquake

为提高计算效率,利用四叉树法对InSAR同震形变场进行降采样。将形变梯度阈值设定为0.40,并缩小采样范围,尽可能选取形变区域内的数据点,共得到1 194个LOS向数据点,其中升轨数据573个,降轨数据621个,可极大程度地保留形变场的特征。

2 滑动分布反演

本文以Okada位错模型为基础[8],采用基于约束条件下的最小二乘原理和最速下降法进行发震断层的同震滑动分布反演。

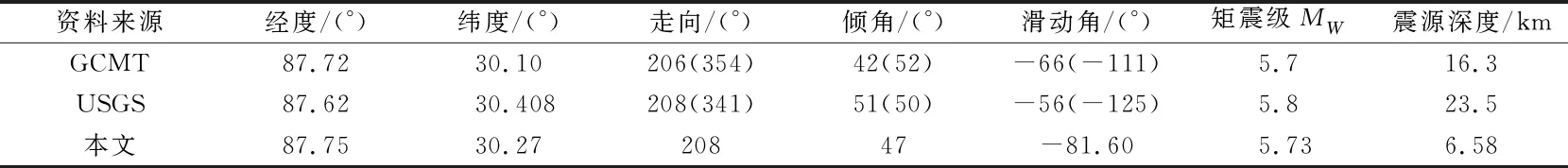

根据InSAR升降轨同震形变场可初步判定断层的空间位置。断层大小一般大于InSAR形变范围,因此将断层长度和宽度均设定为30 km,并按照2 km×2 km范围将断层分成15×15个子断层。由于本次地震破裂未出露地表,且区域断层信息较少,仅通过InSAR形变场图像难以确定断层倾向。本文根据USGS给出的震源参数(表2)建立东倾和西倾2组断层模型,在固定断层走向的前提下分别进行格网搜索,获取最优倾角(图2),最终确定西倾模型倾角为47°,走向为208°,东倾模型倾角为45°,走向为341°,进而获得不同节面上的滑动分布模型(图3)及残差分布(图4)。

表2 2018年谢通门地震震源参数

图3 2018年谢通门地震的同震滑动分布模型Fig.3 Coseismic slip distribution model of the Xaitongmoin earthquake in 2018

从图3可以看出,整个断层以正倾滑动为主,伴有少量左旋走滑分量,滑动分布较为集中,主要分布在2~12 km深度范围内,平均滑动量为0.02 m,最大滑动量为0.10 m。地震震中为30.27°N、87.75°E,震源深度为6.58 km,释放地震矩为5.056×1017Nm,相当于矩震级MW5.7,与GCMT和USGS的结果基本一致。

从图4可以看出,西倾模型的平均残差为2.7 mm,最大残差为12 mm;东倾模型的平均残差为3.5 mm,最大残差为16 mm。相比于东倾模型,西倾模型能够更好地解释InSAR观测值,因此本文认为西倾节面可能是本次地震的发震节面。

3 讨 论

由LOS向形变场可知,谢通门地震的同震形变以沉降为主,断层走向为208°,倾角为47°,以正倾滑动为主,表明发震断层应为NS向正断层。一般来说,30°~60°是活动断层倾角的典型观测范围,Wang等[1]结合前人的研究成果计算表明,发生在甲岗-定结断裂的4次地震倾角均为30°~60°,本文反演得到的谢通门地震的发震断层倾角为47°,与该结论相符。

震中附近的嘉黎-然乌断裂、察仓-德来断裂均为EW向走滑断裂,且学者们普遍认为嘉黎-然乌断裂具有右旋走滑特征。田云峰等[9]研究认为,嘉黎-然乌断裂具有由南向北的逆冲性质,与本文结果存在差异,而具有右旋走滑兼逆冲性质的察仓-德来断裂也不是本次地震的发震断层[10]。

已有资料表明,甲岗-定结断裂为大型拉张型NS向正断层,地质活动频繁。Wang 等[1]以InSAR和体波地震学作为约束,对3个发生在甲岗-定结断裂的MW5.5以上地震进行研究,得到震源机制解(表3)。通过对比表3和本文结果发现,地震均发生在甲岗-定结断裂西侧,地理位置上分布较近,同时震源深度都在5~15 km范围内。Wang等[1]认为GCMT和USGS估算的震源深度较深,是因为很难从长周期的体波和面波中确定浅层地震的深度,这也证明了本文震源深度结果的可靠性。从断层参数来看,倾角、滑动角和走向虽存在一定差异(可能为地理位置及数据差异等因素引起),但震源机制反映发震断裂均为NS向且具有正断倾滑性质的断层。由于震中距离甲岗-定结主断裂较远,本文认为此次谢通门地震的发震断裂为甲岗-定结断裂的分支断层,这与王金铄等[11]的结论(发震断层为次级隐伏断裂)具有较好的一致性。

表3 甲岗-定结断裂3次地震的震源机制解

曹忠权等[10]研究认为,申扎地区整体活动规律为平静-活跃-间歇-活跃-平静,地震活动轮回周期为7~10 a。因此本文统计了1999~2019年甲岗-定结断裂附近(29°~31°N,87°~89°E)的地震信息(表4),结果表明,1999~2001年比较平静;2002~2004年表现较为活跃;2005~2007年发生微小地震,可能处于间歇期;2008年发生4次大地震,断层处于较为活跃状态;2009~2017年较为平静,可能处于能量积累阶段;2018年以来地震明显增多,震级有所增大,断层逐渐活跃。

图4 升降轨同震形变场观测值、模型值与残差分布Fig.4 The observed value, model value and residual distribution of coseismic deformation field withascending and descending tracks

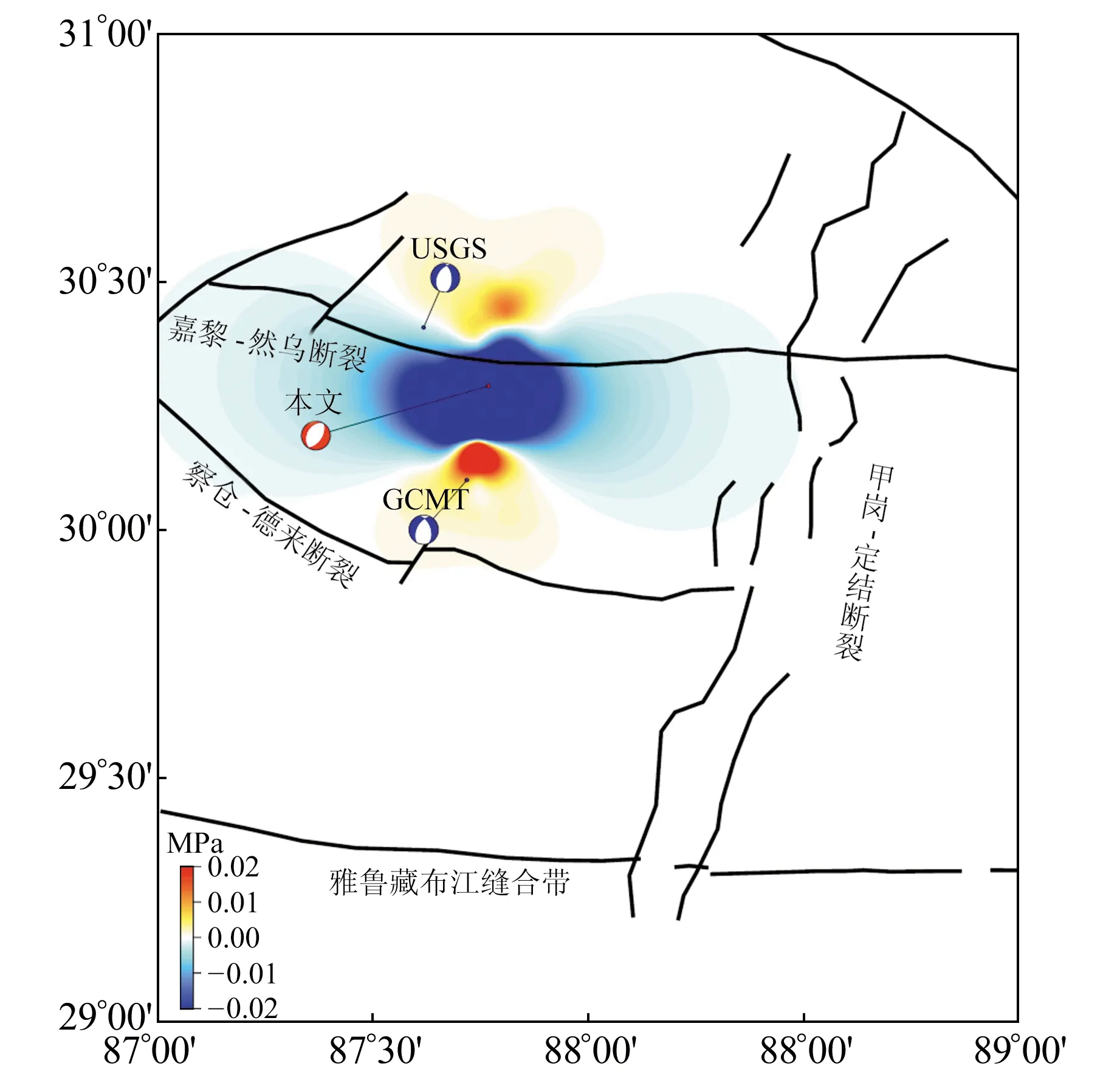

熊维等[12]研究认为,2015年尼泊尔MW7.9地震对青藏高原活动断裂的同震及震后应力产生了一定影响,其中甲岗-定结断裂的同震及震后库仑应力增加。本文采用PSCMP/PSGRN软件计算谢通门地震的同震库仑应力变化,该软件基于顾及重力的粘弹性半空间分层地壳模型,可有效模拟地震引起的同震应力变化。基于地壳绝对应力状态,根据库仑破裂准则计算地震发生后周边区域的最优破裂方向,并以此计算该破裂面上的库仑应力变化。从图5可以看出,嘉黎-然乌断裂中段应力卸载,察仓-德来断裂中段应力小幅增加(<0.01 MPa),因此这2条断层的地震危险性较小。考虑到该区域可能存在NS向分支断层,而应力变化表现为中间卸载、南北两端明显增加的趋势(>0.01 MPa),因此需关注该区域的地震危险性。由于震中距离较远,地震震级较小,甲岗-定结主断裂的应力未发生较大变化,但2016年MW5.3地震和2018年谢通门MW5.8地震均发生在其次级断裂上,表明甲岗-定结断裂的活动性增强,需关注其强震危险性[11]。

表4 1999~2019年研究区各级地震次数统计

图5 谢通门地震的同震库仑应力变化Fig.5 Coseismic Coulomb stress changes of the Xaitongmoin earthquake

综上分析认为,甲岗-定结断裂可能处于地震活跃期,未来仍存在发生MW6.0左右地震的可能。

4 结 语

本文通过收集Sentinel-1卫星升降轨的影像数据来获取2018年谢通门地震的同震形变场,并基于Okada位错模型反演同震滑动分布模型,得到以下结论:

1)InSAR获取的同震形变场长轴大体呈南北走向,升降轨最大形变量分别为0.049 m和0.051 m。

2)基于大地测量数据分析认为,西倾节面更可能为2018年谢通门地震的发震节面。西倾模型表明平均滑动角约为-90°,说明2018年谢通门地震为典型的正倾滑动事件。本次地震主要滑动位于2~12 km深度范围内,平均滑动量为0.02 m,最大滑动量为0.10 m。

3)通过对比本文结果与甲岗-定结断裂历史地震的震源机制认为,此次地震的发震断层为甲岗-定结断裂的分支断层。