人教版《物理》选择性必修第三册“第一章分子动理论”编写说明

2021-06-06孙新

摘 要:对“第一章 分子动理论”的编写意图进行梳理、说明.全章中明确说明章结构的设计特点,展现教科书编写的逻辑线索,深入挖掘教科書中关于学科核心素养目标的落实.在具体说明中,围绕本章的具体内容逐节细致说明并给出教学建议.

关键词:分子动理论;物理核心素养;编写说明

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)01-0014-04

作者简介:孙新(1961-),女,黑龙江五常人,硕士,编审,研究方向:物理教育、中学物理教材研究.

1 全章概述

热学是研究物质热运动规律及其应用的一门学科,是物理学的重要组成部分.分子动理论是研究物质热运动性质和规律的经典微观统计理论.本章介绍分子动理论的基本观点,它的主要内容是:物体是由大量分子组成的;分子在做永不停息的无规则运动,分子间存在作用力.这些观点是热现象微观理论的基础.分子动理论通过对大量分子求统计平均,建立了宏观量与相应的微观量统计平均值的关系.用以定量地说明扩散、气体的压强和内能等的微观本质.

本章在结构设计方面有所调整.大致可以划分为两个单元:第一单元由第1节的“分子动理论的基本内容”和第2节的“实验:用油膜法估测油酸分子的大小”组成,该学生分组实验是作为测定性实验处理的,目的是让学生感知分子的大小,体验用测量宏观量的方法测得微观量分子直径的实验过程;第二单元由第3节的“分子运动速率分布规律”和第4节的“分子动能和分子势能”组成,介绍分子运动速率分布的统计规律及其能量特征.

编者在编写教科书时,严格依据高中物理课程标准的“课程目标”和“课程内容”的要求,促进学生物理学科核心素养的养成和发展.有意识地将发展学生学科核心素养方面渗透于教科书内容之中.本章在学科核心素养的培养方面,有以下功能.

1.1 物理观念

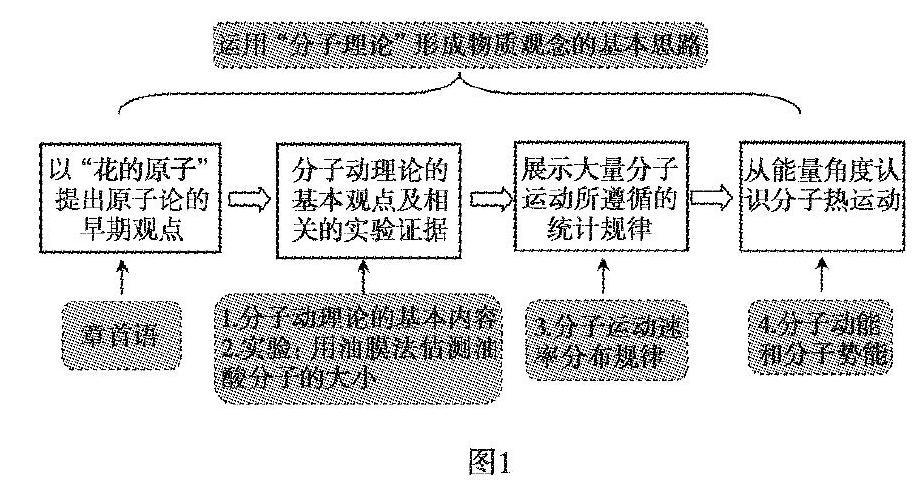

本章各知识内容都是围绕形成物质观念的线索来设计的,各知识内容在该线索中具有各自的功能.在初、高中物理中关于“物质”的内容早有涉及,其中包括:物质的存在具有各种形式;不同物质具有各自的属性;宏观物体的属性与其微观结构有关,等等.本章的分子动理论内容是学生形成物质观念的重要基础之一.教科书帮助学生形成物质观念的作法主要体现在章结构的设计上,从图1框图所反映的章结构特点,可以使学生有效地认识相应的观点、方法以及运用物质观念分析问题的思路.

1.2 科学思维

本章教科书关于科学思维的培养主要体现在:分子动理论的基本观点以及统计规律的学习和体验.例如,在阐述“物体是由大量分子组成的”观点过程中,教科书通过实例,展示了阿伏加德罗常数所表达的“大量”;用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子照片的实验证据所表达的“微小”.这对培养学生使用科学证据的意识和评估科学证据的能力是有效的.教科书在“分子在做永不停息的无规则运动”观点的阐述中,主要以扩散现象和布朗运动来展开.同时给出了在显微镜下追踪一颗小炭粒每隔30 s的运动位置的记录图示,它可以通过推理、分析,描述和解释微粒的运动是无规则的结论.

另外,在培养学生具有建构模型的意识和能力方面,教科书引导学生把分子看成小球来处理,让学生经历建立分子的理想化模型过程,渗透模型在物理学中的意义.

分子运动速率分布规律所反映的统计规律是分子动理论研究的重要基础,教科书通过实例,展示大量分子运动速率分布图像,在此基础上通过科学推理、论证,实现对分子热运动的微观解释.

1.3 科学探究

本章对学生科学探究素养的培养主要体现在:具有设计探究方案,获取证据的意识和能力.虽然本章教科书没有冠以“探究”字样的探究实验,但是,科学探究思想的渗透是贯穿始终的.在运用证据对研究的问题进行描述、解释和预测方面,本章教科书在阐述分子动理论的基本观点过程中,努力引导学生挖掘相关的实验证据,以提高学生的证据意识.寻找证据是科学探究中的要素之一.教科书在“用油膜法估测油酸分子的大小”的“实验思路”中,给出了方案的设计和获取证据的途径.学生在体验用测量宏观量的方法测得微观量分子直径的实验过程的同时,感知分子尺度的大小.

1.4 科学态度与责任

本章关于科学态度与责任方面,教科书通过描述科学家布朗精于观察和实验,肯定了这种运动的客观存在.他发现问题,并把观察到的现象做了详尽的记录,为后人的进一步研究作出了开拓性的贡献的描述,传递给学生一种正确的科学态度和科学精神教育.

课时安排建议

第1节 分子动理论的基本内容2课时

第2节 实验:用油膜法估测油酸分子的大小2课时

第3节 分子运动速率分布规律1课时

第4节 分子动能和分子势能1课时

2 具体说明

2.1 第1节 分子动理论的基本内容

为了引导学生了解分子动理论的基本观点以及相关的实验证据,教科书作了如下努力.

第一,教科书对“物体是由大量分子组成的”观点,是从分子的“微小”和组成物体分子数目的“大量”两个角度来阐述的.一方面,教科书通过“问题”栏目给出了一个能够让学生想象分子有多“微小”的实例,学生由此可以估算一下分子大小的数量级,初步了解分子的尺度(对分子大小数量级的认识,还需要通过下一节实验的测量进一步加深);另一方面,教科书通过“1 mol 水中含有水分子的数量就达6.02×1023个”来表明组成物体的分子数是“大量”的.

另外,关于“物体是由大量分子组成的”观点还需要展示相关的实验证据.教科书展示了用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子的照片,学生看到客观存在的分子(原子)的照片,会加深认识,提高证据意识,为形成科学的物质观念和后续热学的学习打下一定的基础.

第二,“分子在做永不停息的无规则运动”的观点是分子动理论的核心内容.教科书通过“扩散”“布朗运动”两个问题阐述这一观点.我们知道,扩散现象不是外界作用引起的,而是分子做无规则运动的直接结果,是分子做无规则运动的宏观反映.由于有关液体和气体扩散方面的知识在初中已有涉及,所以,本章没有重复相关的实验,只是通过一些实例加以说明.其中,关于扩散现象在科学技术中的应用,教科书给出了“在生产半导体器件时,需要在纯净半导体材料中掺入其他元素.这一过程可以在高温条件下通过分子的扩散来完成”的实例.关于“布朗运动”,教科书设计了一个类似的演示实验,并以实验的真实情境来呈现.其中对实验结果的分析,例如“微粒运动位置的连线图示”,再次让学生感受到证据的力量.

另外,教科书还描述了布朗精于观察和实验,肯定了这种运动的客观存在.他发现问题,并把观察到的现象做了详尽的记录,为后人的进一步研究作出了开拓性的贡献.科学家这种科学态度和科学精神为学生树立了榜样.

第三,教科书对“分子间的作用力”的观点,是从让学生感受液体或固体的分子间存在空隙的实验体验开始的,同时可以引导学生再次观察用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子的照片,他们会清楚地看到,分子(原子)并不是严格意义上一个紧挨着一个的,表明分子间的确存在空隙.

另外,需要说明的是,本章关于分子间作用力问题的处理,没有出现以往“分子间斥力、引力与分子间距离关系的图像(图2),而是直接给出了分子间作用力随分子间距离关系的F-t图像(图3).应该说,这样的处理更直接、更本质,符合学生的思维特点,不必再引入所谓的合力和分力的问题,只在明确分子间作用力随分子间距离的变化情况(当r > r0时,作用力表现为引力,r 2.2 第2节 实验:用油膜法估测油酸分子的大小 2.2.1 经历构建理想化模型的过程 在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,需要建构分子的模型来研究处理问题.当把油酸分子看成小球来处理问题时,是对油酸分子建立的一种简化模型.教科书注意渗透模型在物理学中的意义,目的是使学生认识模型都是人们根据研究的问题建立的,理想化模型是在一定场合、一定条件下突出客观事物的某种主要因素,忽略次要因素而建立的.将分子看成小球,与力学中的质点、电学中的点电荷一样,都是理想化模型.实际上,分子的结构是很复杂的,分子并不真是小球,分子间也存在着空隙,因此,我们所计算出的分子的直径(分子的大小),只是一个粗略的数量级,反映了分子所占空间的大小.在研究分子内部结构和运动时,则需要较复杂的分子结构模型了. 2.2.2 努力呈现实验的真实情境,提高实验的设计能力 在本章多数实验中,我们力求多以真实情境来呈现实验思路、实验过程和實验结果,目的是让学生感受到该实验真实可信、可操作,激发他们自主设计、动手操作实验的兴趣.例如,有“教科书图1.1-3观察布朗运动的实验装置”“教科书图1.1-6观察液体混合后体积的变化”“教科书图1.2-2记录油酸酒精溶液的滴数”“图1.2-3记录油酸薄膜的形状”“伽尔顿板”等. 其中“用油膜法估测油酸分子的大小”实验的设计训练表现更为突出. 在“实验思路”中,需要引导学生清楚:怎样建构单层油酸分子的理想化模型;测出油膜的厚度可以粗略地测出分子的直径.实验中,为了使油酸充分展开,获得一块单分子油膜,需要将油酸在酒精中稀释后再滴入水中……更值得学生体会的是,该实验是利用对宏观量的测定求出了微观量分子的大小.这是多么令人惊奇和愉悦的事啊. 在“物理量的测量”中,教科书设计了两个需要解决的问题,即“测量1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V”和“测量1滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积S”.教科书以这两个问题作为行文的线索,不仅有利于学生理解这个实验的原理,而且让学生看到了本实验的具体方案是怎样构思出来的,教科书把实验原理和步骤融入在几个需要解决的问题中,为学生自主学习和相互交流创造了条件,有利于培养学生设计实验的能力. 在“数据分析”中,学生通过实验结果的处理,可获得油酸分子的尺度大小.在此基础上,可以进一步引导学生估算阿伏加德罗常数,经历这样的过程,会增强学生对分子大小的数量级的认识. 2.3 第3节 分子运动速率分布规律 热现象与大量分子热运动的统计规律有关,并把物质的热学性质和规律看作微观粒子热运动的宏观表现.为了进一步深化分子热运动规律的学习,同时也为后续内容的学习做好铺垫,“分子运动速率分布规律”的内容前置本章,并单独设为一节来处理. 讲解气体分子运动的特点要渗透一些统计的观点.要让学生认识到,分子热运动是无规则的,但并不是“无规律”的.对于任何一个分子而言,在每一时刻,沿着什么方向运动,以及运动的速率等都具有偶然性;但是对于大量分子的整体而言,它们的运动却表现出规律性.为了说明统计规律,教科书首先通过“问题”栏目展现了“伽尔顿板”实验,让学生看得见投入大量的小球所展现出的规律性.使学生对分子间距离的大小和分子间的频繁碰撞在头脑中有深刻的、形象的认识,教科书设置了气体分子运动的示意图(教科书图1.3-1). 为了说明分子运动速率分布图像的物理意义,教科书通过实例阐明了这样的观点:在每一时刻,物体内既具有速率大的分子,也具有速率小的分子.速率很大和速率很小的分子的个数所占的比例相对较小,大多数分子的速率和某一平均速率相差很小.通常所说分子运动的速率,均指它们的平均速率而言.分子的平均速率与物体的温度以及分子的种类有关. 针对气体压强的微观解释,我们选择了一个与器壁发生正碰的气体分子为研究对象,目的是使学生体会到,虽然个别分子的运动服从力学规律,个别分子碰撞器壁时所产生的冲力也要用力学规律来计算,但涉及大量分子的集体行为却要用到统计观点,因此,这不是一种纯粹的力学问题.同时,为了让学生形成气体压强的微观图景,教科书中设计了模拟气体压强的演示实验. 2.4 第4节 分子动能和分子势能 一种运动形式对应一种能量的形式.机械能与机械运动相对应,内能与大量分子的热运动相对应.每当我们了解了一种运动形式的特点后,都要从能量的角度去认识这种运动.我们已经了解了组成物体的分子在永不停息地做着无规则运动,本章第4节“分子动能和分子势能”就是从能量的角度引导学生运用统计思想认识分子热运动的. 物体是由分子组成的,组成物体的大量分子在不停息地做无规则热运动,所以每个分子都有分子动能.由于物体内分子是大量的,各个分子的速率大小不同,因此,每个分子的动能大小不同.从分子动理论的观点来看,温度是大量分子无规则热运动的宏观表现,具有统计的意义. 关于“分子势能”,教科书通过“问题”和“思考与讨论”两个栏目提出问题,目的是引导学生认识分子势能随分子间距离变化的势能曲线,请尽量让学生通过问题的台阶和学生已有的知识,自己独立思考完成.通过此项活动,培养学生对物理概念和规律的认识能力以及会运用宏观量来分析微观量的方法.分子势能是由分子间相对位置决定的能量.为了与分子间作用力部分的F-t图像的表述方式一致,教科书的处理方法是运用分子间的作用力做功来分析分子势能的变化. (收稿日期:2020-11-10)