基于SOLO评价法的初中科学说理能力培养*

2021-06-04隆卢

□金 隆卢 棉

(1.天台县教学研究室,浙江天台 317200;2.天台县赤城中学,浙江天台 317200)

一、初中科学说理能力的教、学、评现状

科学说理是指运用科学事实、概念和原理,通过科学的逻辑推理,使用准确的科学语言来解释某一科学问题或科学现象的过程[1]。科学说理既能检测和巩固学生的科学认知,培养学生理解、分析、评价和逻辑等高阶思维能力,又能提高学生的语言表达能力。可以说,科学说理是科学素养中的必备能力之一。

科学说理的问题情境大多源于生产生活实际,设问多从社会、自然现象入手,问题的起始状态、目标状态可能并非良构,考查的目标指向学生的科学观点和科学思维能力。当下的科学课堂,传统的教学方式仍然占有大量份额,教师讲得多,学生说得少,轻视了学生科学地解释科学现象和科学问题的能力培养。面对科学说理问题,学生不容易准确审题,不太确定关联什么科学观念,如果教材中没有现成的合理表述,学生答题时就会比较混乱。

以选择题或填空题为例,传统的“对错评价法”很难有效地发现学生理解的不同层次并加以区分:一方面,即使对某一问题回答正确,也不足以说明学生对该问题完全理解;另一方面,即使回答错误,也并不代表学生对此一无所知。换句话说,这种对理解力的无要求和难以区分,在一定程度上使得学生更多地关注问题的表面而不愿深入思考,更多地采用“重复”“记忆”等浅层学习方式而不注重对知识内涵的理解[2]。

二、SOLO分类体系下的初中科学说理能力评价

SOLO评价法是澳大利亚学者比格斯教授和他的同事科利斯在1982年提出的,意为“可观察的学习成果结构”。它是以等级描述为基本特征的一种质性评价方法,其基本理念源于皮亚杰的认知发展阶段论,即通过观察学生在解决某个具体问题时所表现出来的思维结构来间接测量学生的思维水平,进而给予合理的等级评价[3]。比格斯将学生的学习结果分为前结构、单点结构、多点结构、关联结构和抽象拓展结构五个层次。

SOLO评价法着重指向学生说理的不同思维层次水平,而不是把学习结果简单地划分为对和错两类。它在反映学习者学习“量”的基础上,最终归结到反映学习的“质”,即学习者对问题解决的思维水平。这种评价方法能有效地帮助教师分辨学生说理能力的不同层次,了解导致差异的原因即内在的思维结构和深度,并改进教学,从而进一步培养和提高学生的说理能力。SOLO评价法普遍将问题重新表征,拆解为阶梯式递进的子问题,赋以相应的评价等级。

例1沙漠一天中的气温变化剧烈,夏天的午后温度可达到35℃以上甚至更高,夜间温度则明显降低。生活在沙漠中的骆驼昼夜体温变化如图1所示。请根据图像,结合所学知识,解释骆驼的这种生理特征有利于适应沙漠环境的原因。

图1

问题以骆驼等恒温动物体温的动态平衡调节为背景,考查体温控制的机理等相关知识。按照SOLO评价法,我们可采用二次表征问题的方法,将问题分解细化,形成环环相扣、逐级进阶的问题链,并进行分层评价(详见表1)。

从第1问到第2问,考查的是学生对知识点的掌握情况;从第3问到第4问的递进,考查的是学生对知识的关联、整合,以及答题表述的科学性、连贯性和逻辑性等能力。

利用SOLO评价法对学生的说理过程进行评价,教师可以精准发现学生的学习结构所处的知识水平和思维水平,实现准确评价并确定能力起点,进而选择个性差异化的针对性教学策略,调整教学方案和学习方法。

三、基于SOLO评价法的初中科学说理能力进阶培养

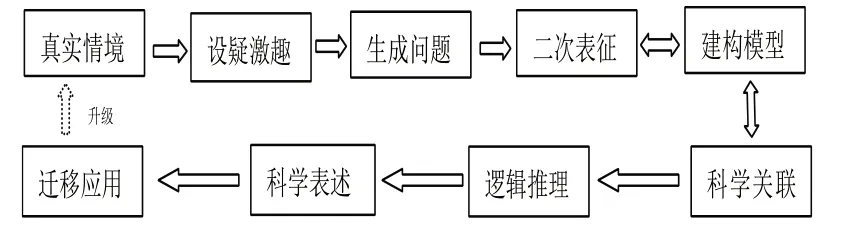

基于SOLO评价法的初中科学说理能力进阶培养,可用以下流程图(图2)来概括。

图2

表1

(一)巧用真实情境,激发说理兴趣

要培养学生的说理能力,首要的是激发学生的说理兴趣。处于青春期的初中生,对世界充满好奇心和求知欲,容易接受新事物、新概念和新思维。在平时的科学教学中,教师可以从学生身边熟悉的生活事例入手,设置学生感兴趣的说理问题,渗透说理思维,从而在潜移默化中提升学生的学习水平,培养学生的说理能力。

例2在盛夏的烈日之下,当你赤脚在河滩上行走时,会感觉河滩上的沙石灼热难熬,但当你涉入河水中时,却感觉河水凉爽宜人。为什么在同样阳光的照射下,沙石和水的温度有如此悬殊的差异?

——浙教版义务教育教科书《科学》(七年级上册)

这样的问题能引起学生的学习兴趣,帮助学生迅捷、愉快地进入问题情境,并在任务驱动下进行质疑批判、深入思考。同时,从教学开始时以“为什么沙石和水的温度高低不同”这一问题引入新课,到教学结束时得出“由于沙石和河水吸热能力不同”的结论,学生能顺利建构比热的科学概念。

(二)聚焦说理节点,二次表征问题

说理节点是指在问题情境下,研究对象的初始状态、中间状态和终止状态等关键节点状态。问题表征是指人们利用任务问题中所包含的信息和解决者大脑中已贮存的信息,主动构造问题空间(如事物间抽象关系、空间运动图景等)的过程[4]。二次表征问题是指学习者审题后把题干中的问题用自己能够理解的语言表达出来,它可以表明问题在头脑里是如何呈现、如何表现的,一般表现为学习者将问题拆解和转化为自己能够理解的问题链。

例3把砂糖放在水里,搅拌一下后,会逐渐在水中消失;但把沙放在水里,任你怎么搅拌,静置后它都会沉在水底;把油放在水里,它会一直浮在水面上。这是为什么呢?

——浙教版义务教育教科书《科学》(八年级上册)

这一问题情境的说理节点如表2所示。

表2

对此,我们进行二次表征如下:

1.砂糖、沙和油能溶解在水中吗?

2.根据物体的浮沉条件,砂糖、沙和油与水混合后,最后会怎样?

如果能够找准问题的研究对象,明确其初始状态、中间状态及终止状态,则表明思维水平处于多点结构水平;如果能对三种状态进行分析,解释其原因,则思维水平进阶到关联结构水平。明确了事物(研究对象)的说理节点,也就抓住了事物发展变化的时空关系和因果关系,为科学说理提供了逻辑推理的论证基础。

(三)建构科学模型,找准说理依据

因为科学说理是利用科学事实、概念和原理解释科学现象和科学问题的过程,所以科学事实、概念和原理等科学观念也就成为科学说理的依据。在聚焦说理节点、二次表征问题的基础上,教学应根据事物发生、发展的时空以及因果关系,关联科学观念,重构问题图式,科学推理,逐步修正、逼近相匹配的科学模型。

例4现代人类的生活已经时刻离不开家用电器,我们经常利用电热毯、电炉、电饭煲、电炒锅等电热器来取暖御寒、烹调食物。为什么这些电热器能产生大量的热量,而与其相连的导线却不感觉到热呢?

问题的研究对象分别是导线和电热器,初始状态为二者等温(室温)不热,中间状态是通电发热,终止状态则是二者出现温差。重构现象的发生发展过程,我们关联到电流的热效应和焦耳定律这两大依据:其一,根据电流的热效应可知,电流通过导体时产生热量,会使导体的温度升高;其二,电热器和导线串联,通电时间和电流相同,根据焦耳定律Q=I2Rt,电热与电阻成正比,由于电热器的电阻远大于导线电阻,所以电热器能产生大量的热量,而导线却不能,所以导线不感觉到热。

常见的科学模型有实物模型和思维模型,思维模型又包括抽象概念、数学模型和理论模型等多重表征。利用数学模型如各种表达式、平面直角坐标系等,通过数理分析或数形转换等方式,可作为科学说理时理论分析、推导和计算的主要依据和手段。这是利用科学推理的演绎分析。在教学中,教师要引导学生对自然语言进行符号化处理,写出条件关系,然后按照演绎规则进行逻辑推导,并结合意义去理解分析[5]。

(四)规范科学用语,严密说理逻辑

说理时,我们应该把获得的所有关于问题的研究对象及说理节点等线索,用因果关系连接起来,用科学观念统一起来,并寻找和表示现象产生的源头和演化规律。一般情况下,我们应该先由果索因逆向分析,而后再由因到果进行正向逻辑表达。所以,科学说理,很多时候更像是应用科学观念、运用科学推理、使用科学语言串联起来的有温度、有深度的科学故事。

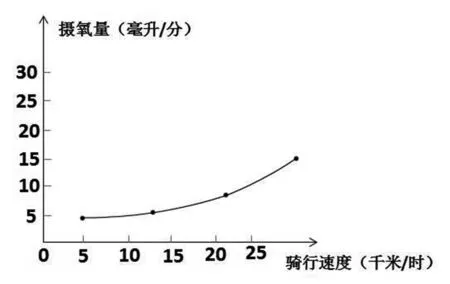

例5骑自行车是现在社会倡导的一种出行方式,它既绿色环保、节能健身,又能有效减少交通拥堵。骑行的速度与摄氧量的关系如图3所示,请说明原理。

图3

【作答示例】骑行速度越大,需要人体内化学能转化为机械能也越多。人体内能量的释放主要通过呼吸作用进行,而呼吸作用需要消耗氧气,所以随着骑行速度的增大,人体的摄氧量也增大。

在说理中,很多学生清楚说理的科学依据,表述时却词不达意。科学教学中要真正落实以生为本的教学理念和教学行为,积极开展师生、生生之间的对话、倾听、交流和评价,并依靠教师的科学表述示范引领,鼓励学生大胆、大声、大方地说理,借此培养学生的语言表达技能,发展学生的科学说理能力。

基于SOLO评价法开展教学,教师能有效区分学生说理能力的不同层次,了解导致差异的原因并改进教学,从而培养并提高学生的说理能力。