北祁连西段肃南地区下志留统肮脏沟组河流相的发现及其大地构造意义

2021-05-31侯乾牟传龙郑斌嵩葛祥英

侯乾,牟传龙,郑斌嵩,葛祥英

1)中国地质调查局成都地质调查中心,成都, 610081;2)山东科技大学,山东青岛,266590;3)自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室,成都,610081

内容提要: 北祁连地区位于中国中央造山带中段,具有典型造山带的特征。区内志留系肮脏沟组沉积环境存在较大争议,以致对其沉积期古地理格局的认识就存在很大差异。本研究选取志留系肮脏沟组发育齐全的肃南地区老虎沟剖面为研究对象,通过野外剖面实测、室内薄片鉴定和碎屑岩粒度分析等方法对老虎沟剖面肮脏沟组沉积充填序列、沉积构造和沉积相类型进行了细致分析。北祁连肃南地区老虎沟剖面志留系肮脏沟组发育大套的砾岩、砂砾岩和含砾砂岩,沉积构造以大型槽状交错层理、板状交错层理、平行层理和底冲刷构造为主,其中砂岩碎屑的成分和结构成熟度都较低;砂岩段的滚动组分含量较高,纵向剖面上显示为向上远离物源区,粒度变细的演化序列。沉积特征指示北祁连肃南地区老虎沟剖面志留系肮脏沟组的沉积相为辫状河流相,并非前人认为的造山俯冲阶段或者弧陆碰撞阶段的深水海相沉积,而是已经发生陆—陆碰撞形成的陆相沉积。此时北祁连东部地区还未发生陆—陆碰撞,由此可知北祁连在早志留世碰撞为“西早东晚”的不规则点式碰撞。本研究有助于深化对北祁连造山带志留纪的古地理格局和其大地构造背景的认识。

北祁连造山带、秦岭造山带和昆仑造山带构成了中国中央造山带,其中北祁连是一个典型的板块边缘造山带,它夹于中祁连地块和阿拉善地块之间。自20世纪70年代以来,众多学者对北祁连地区构造演化过程进行了研究和探索,但由于侧重点和研究程度等方面的差异致使对北祁连造山带的演化过程存在不同的认识:其中黄汲清等(1965)利用槽台学说定义北祁连地区为地槽区;王荃等(1976)和肖序常等(1978)通过研究北祁连早古生代的蛇绿岩套,利用板块学理论对祁连地区的地槽演化进行了重塑,认为北祁连洋盆的最终消失是志留纪末祁连运动的结果,早中泥盆世大量磨拉石的出现标志着洋盆的最终消亡;李春昱(1975)、李春昱等(1978)通过考察分析北祁连的蓝片岩、混杂堆积岩和蛇纹岩,认为北祁连在志留纪为一套洋盆沉积组合,直到泥盆纪大量磨拉石的发育才标志着洋盆的最终消亡;左国朝(1997)等通过对北祁连地区火山—沉积组合、高压变质带、俯冲杂岩产出特征及同位素年龄分析,得出北祁连在早古生代为裂谷盆地,后来逐渐演化为微洋盆,而且这个微洋盆经历了多次不同极性的俯冲,直到晚志留世—早中泥盆世才发生了大规模不规则边缘碰撞;张建新等(1997,1998)对北祁连俯冲—增生杂岩和岛弧火山岩进行研究认为北祁连的俯冲作用一直持续到了早志留世,到中晚志留世才发生碰撞造山;汤中立等(1999,2001)通过讨论华北大陆西南缘的构造演化与矿床形成的构造背景,得出北祁连在早志留世为与岛弧相关的盆地;冯益民和何世平(1995,1996)和冯益民(1998)通过研究北祁连蛇绿岩与造山作用的关系认为志留系为一套陆源碎屑复理石沉积;而杜远生等(2002,2004)通过对北祁连地区早古生代的沉积充填序列的研究认为志留系从下向上为一套复理石—海相磨拉石沉积;曹小勤等(2010)和仲欣等(2019)通过分析肃南松达板沟的充填序列认为志留系肮脏沟组为一套深海浊流沉积。总的来说由于造山作用的复杂性,对于北祁连早志留世的构造背景和古地理格局都没有达成共识。本文通过对肃南地区老虎沟剖面进行野外露头观察、薄片鉴定和砂岩粒度分析,对其沉积充填组合、沉积构造、沉积相类型和沉积演化序列进行了详细研究,结果指示北祁连肃南地区志留系肮脏沟组属于河流相沉积,由此对北祁连同沉积期的古地理格局和造山过程进行了新的约束。

1 区域地质背景

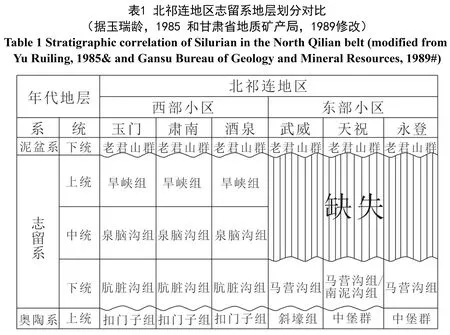

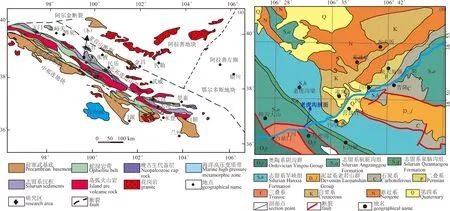

研究区地处甘肃省境内,为北祁连西部地区,由于构造复杂,地层分布极为混乱,志留纪其地质构造受原特提斯洋制约(付国民等,2005;丛智超,2017)。早古生代北祁连地区地处阿拉善地块、塔里木地块和中祁连地块之间(宋述光等,2013),地理位置独特,为造山带聚集和主要地块交接转换的部位,对于重构古板块体制具有重要意义。区内构造演化经历了震旦纪—早奥陶世北祁连洋盆扩张发展,中奥陶世—泥盆纪洋盆俯冲消亡—碰撞造山的复杂过程。北祁连志留纪地层在甘肃地区横向上变化较大,基本以民乐为界,分为西部的玉门—肃南小区和东部的靖远小区(甘肃省地质局,1989;全国地层委员会,2017),表现了北祁连造山带盆山空间演化的不均一性。笔者等研究的肮脏沟组沉积位于甘肃省肃南境内的北祁连造山带西段(图1a),志留系地层单元自下向上主要由肮脏沟组、泉脑沟组和旱峡组地层单位组成(甘肃省地质矿产局,1997)(表1)。其中肮脏沟组下段主要发育灰绿色厚层状砾岩、含砾粗砂岩夹中层状细砂岩,上段主要为灰绿色中—厚层状砂岩;泉脑沟组由一套杂色(灰绿色、紫红色)含砾砂岩和砂岩组成;旱峡组为一套紫红色细砂岩及含砾细砂岩组成(牟传龙等,2020)。该套沉积具有典型的陆相磨拉石沉积特征。本文实测了肃南老虎沟肮脏沟组地层剖面(图1b),对肮脏沟组早期砾岩沉积成因进行了探讨,进而对北祁连造山带造山过程中的沉积盆地响应过程进行了恢复。

图1 北祁连造山带构造格局及研究区分布图(据Song Shuguang et al., 2013 and Zhang Jianxin et al., 2017 修改)Fig. 1 Tectonic framework of North Qilian orogenic belt and distribution of the studied sections (modified from Song Shuguang et al., 2013 and Zhang Jianxin et al., 2017)

2 沉积特征及沉积相类型

2.1 沉积特征

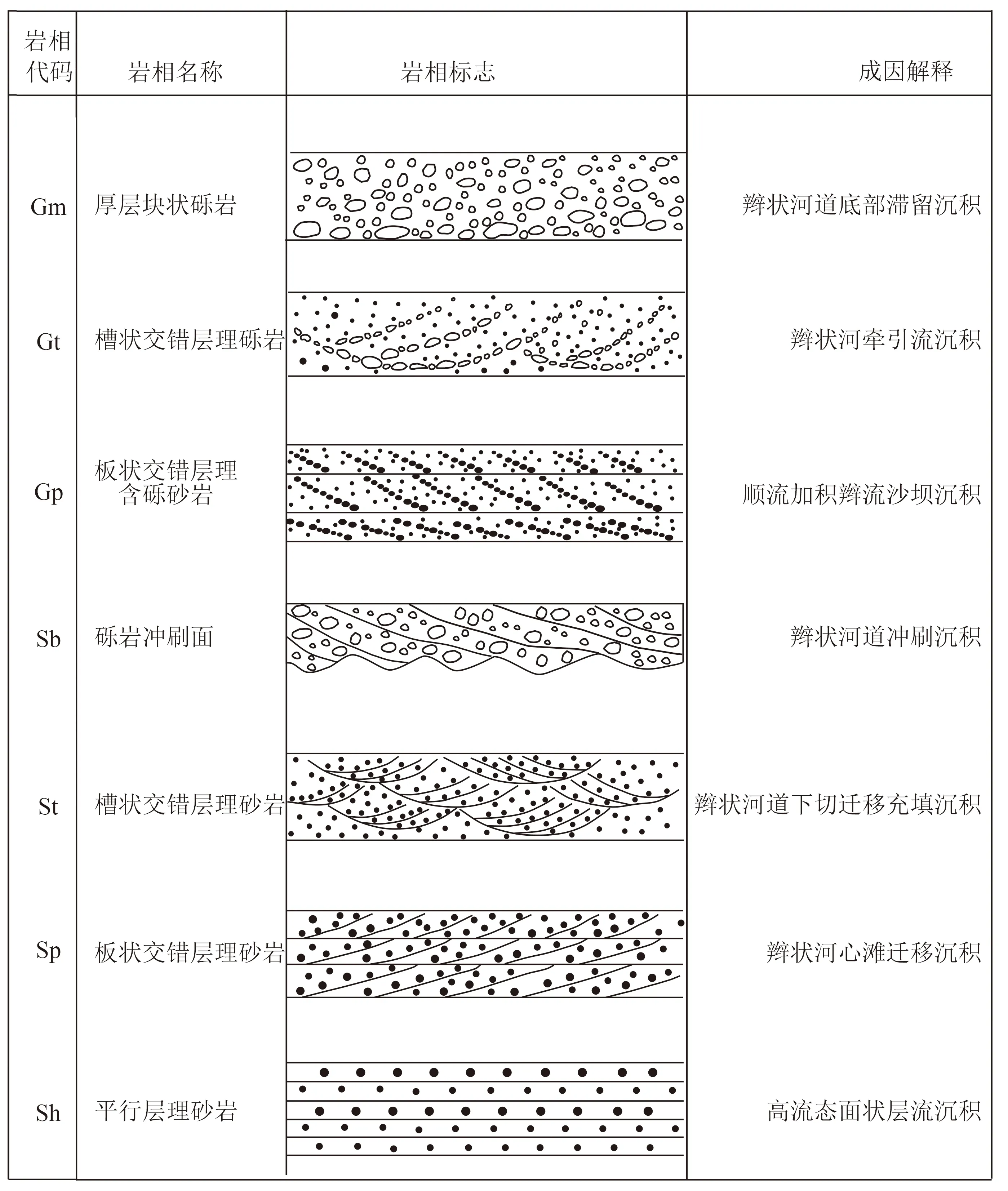

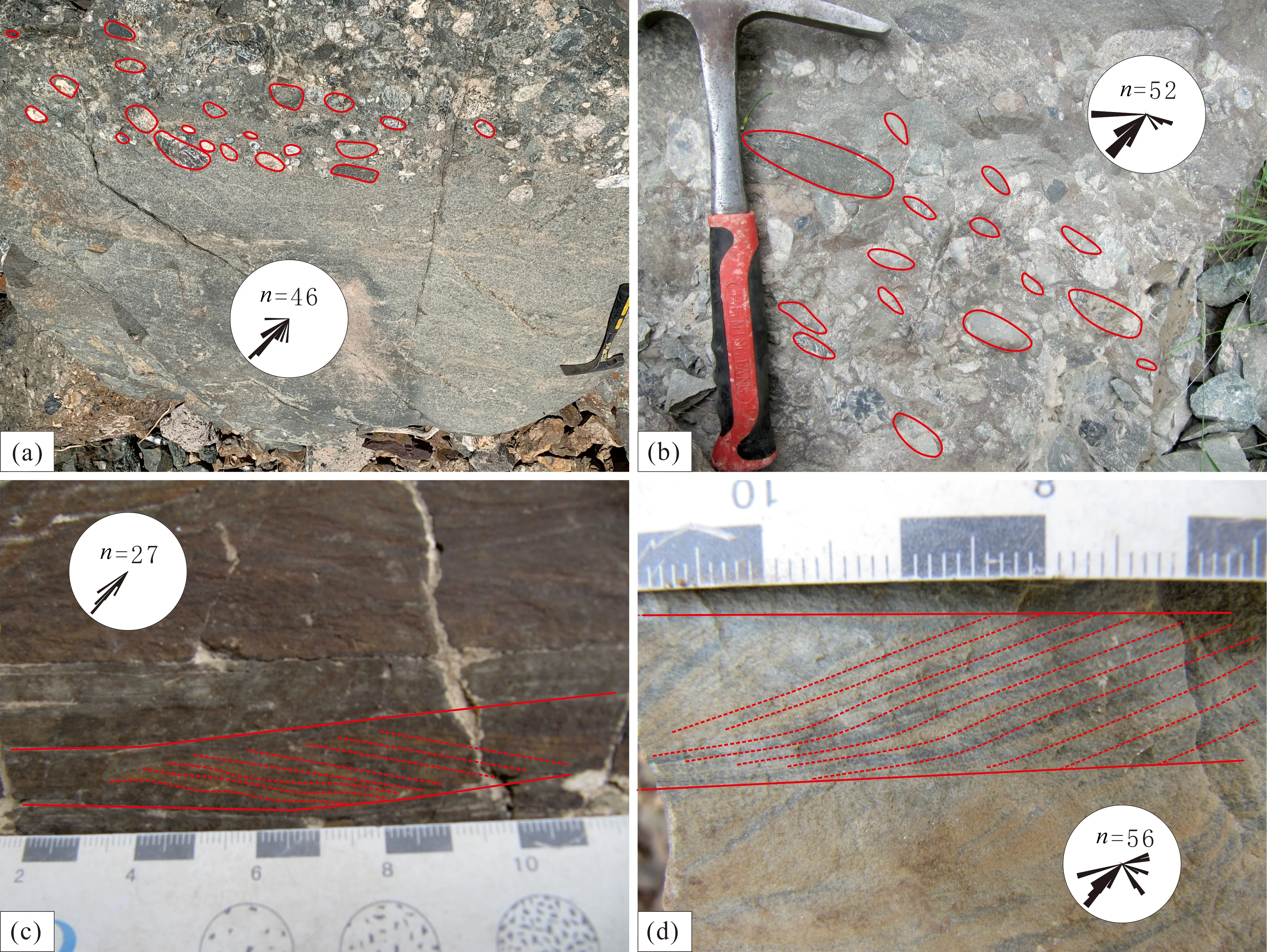

不同的沉积构造类型和不同的岩性粗细程度能反应出不同的沉积水动力条件。因为不同的岩性和沉积构造组合可以代表不同的能量单元,所以其是分析沉积物形成过程的重要因素(谭程鹏等,2014)。通过对老虎沟剖面岩性、沉积构造等特征进行分析研究,可知肃南老虎沟剖面肮脏沟组主要发育以下7种岩相类型(图2,图3):

图2 北祁连西段肃南地区下志留统肮脏沟组典型岩相类型Fig. 2 Typical lithofacies of the Lower Silurian Angzanggou Formation in Sunan area, northern Qilian Mountains

图3 肃南老虎沟实测剖面岩相特征Fig. 3 Typical lithofacies of the measured section in Laohugou area, Sunan County

厚层块状砾岩相(Gm):砾岩主要由圆状—次圆状、分选差—中等,平均粒径在3~6 cm之间,局部可见少量粒径15 cm的砾石组成,砾石以块状堆积状产出,颗粒支撑为主,常具弱的叠瓦状排列特征,为辫状河道底部滞留砾石沉积。

槽状交错层理砾岩相(Gt):砾岩中可见发育大型槽状交错层理,在槽状交错层理的纹层中可见粒径1~4 cm的砾石定向排列,属于辫状河道冲刷迁移、冲刷充填沉积。

板状交错层理砾质—含砾砂岩相(Gp):由磨圆中等、分选中等的中—粗砂岩组成,发育多组下截和下切型板状交错层理,且在板状交错层理的纹层中可见分布少量砾石,其长轴方向与纹层面平行,应属于河流中顺流加积形成的辫流沙坝沉积。

冲刷砾岩相(Sb):砾岩主要由次圆状、分选中等的砾石组成,砾石整体呈现定向叠瓦状分布,可见下部砂岩层被流水冲刷呈现出凸凹不平的冲刷面。

槽状交错层理砂岩相(St):由磨圆、分选中等的中—细砂岩组成,发育小型槽状交错层理,应为辫状河河道游荡性流水作用的沉积特征,为辫状河下切、迁移的产物。

板状交错层理砂岩相(Sp):由分选、磨圆中等的中—细砂岩组成,层内中发育板状交错层理,为辫状河心滩侧向加积的产物。

平行层理砂岩相(Sh):由分选、磨圆较好的的细砂岩组成,发育平行层理,属于辫状河高流态面状层流沉积。

2.2 沉积相类型

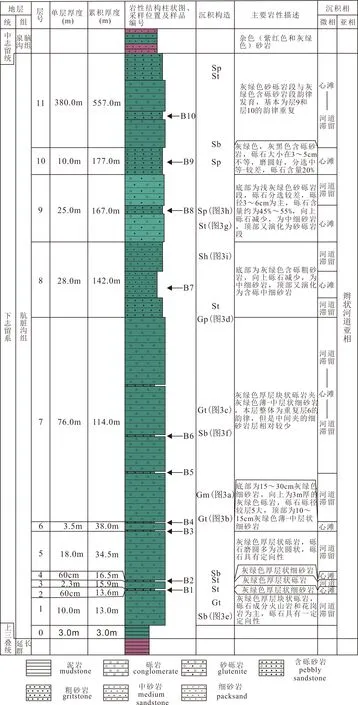

肃南老虎沟剖面志留系肮脏沟组总厚度约为550 m,与三叠系延长群断层接触,与上覆泉脑沟组整合接触(图4)。其岩性大体可分为两段:下段为灰绿色厚层块状砾岩夹厚层含砾砂岩及砂岩;上段以灰绿色含砾砂岩—砂岩为主,发育大量槽状交错层理和平行层理。综合野外露头实测和室内薄片鉴定,认为北祁连肃南地区老虎沟剖面志留系肮脏沟组为山间河流相沉积,主要发育河道沉积亚相,可细分为河道滞留微相,心滩沉积微相。

图4 老虎沟剖面肮脏沟组沉积柱状图Fig. 4 Sedimentary column of the Lower Silurian Angzanggou Formationin Laohugou Profile

2.2.1河道滞留微相

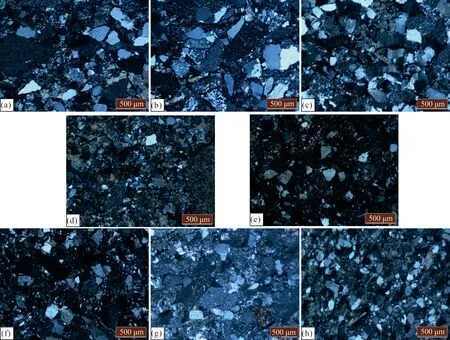

河道滞留微相发育于整个肮脏沟组中,岩性主要为灰绿色厚层块状砾岩、砂砾岩(图3a),可见发育底冲刷构造和槽状交错层理(图3b,c,e),其中可以看到砾石呈现定向排列,指示了牵引流强水动力条件。整个露头上可见剖面上具有“砾包砂”的特征(图3b,c),从单套厚层砂体上来看,表现为多期辫状河道相互叠置、频繁切割的特征。通过对研究区内叠瓦状构造中砾石长轴方向和交错层理收敛方向的统计,对古流向数据统计近160个,交错层理构造发育每个位置的统计不少于30个,叠瓦状构造每个位置的统计不少于30个(图5)。由玫瑰判别图可知,在肃南老虎沟肮脏沟组古流向以西南方向为主(图5)。剖面砾岩中砾石以次圆状为主,成分以火山岩、火山碎屑岩和硅质岩为主,砾径主要集中在0.6~25 cm,主要以颗粒支撑为主,每个单旋回底部都可见底冲刷构造(图3e,f),而砾岩内部可见发育大量槽状交错层理(图3b,c)和板状交错层理(图3d),交错层理中砾石以细砾—中砾级为主,磨圆较好,呈次圆状,交错层理底部一般见明显的底冲刷构造(图3b),其应为河道侧向加积形成的砾质沉积物。而从微观特征上看,在肮脏沟组河道砂岩中,因为距离物源区较近,岩石中岩屑含量较高(图6a—d),含量为45%左右,多为火山岩岩屑,且砂岩中成分成熟度和结构成熟度都较低,碎屑颗粒呈棱角状图(6a,b),颗粒分选中等—差(6c,d),反映了近源快速堆积的辫状河道相沉积特征。

图5 老虎沟肮脏沟组砾石叠瓦状构造与交错层理Fig. 5 The imbricated structure of the gravel and the cross bedding in Laohugou Profile

2.2.2心滩微相

心滩微相一般都与河道亚相相伴发育,可见图4中第10层,主要发育砂砾岩、含砾砂岩和中—细砂岩。单一心滩沉积呈透镜状(图3f),且透镜状沉积物从底向顶显示变细的特征,通常为砂砾岩—含砾砂岩—中—细砂岩,砂体中亦可见发育槽状交错层理、平行层理(图3g,h,i),指示了牵引流强水动力条件。微观上,心滩中砂岩与河道砂岩相比粒度相对较细,但整体特征相似,其亦主要为颗粒支撑结构,碎屑颗粒含量约占90%,其余为泥质胶结物,碎屑颗粒主要为石英、岩屑和长石,其中石英含量约占35%左右,岩屑含量约为45%~50%,长石含量约为15%~20%,砂岩整体上分选较差,磨圆差,多为次棱角状,同河道砂体一样,成分成熟度和结构成熟度都较低(图6e—h)。层内发育的的槽状交错层理和板状交错层理较河道的交错层理规模变小(图6g—i),反映了水动力条件较砾岩段有减弱的趋势。

图6 老虎沟肮脏沟组岩石微观特征Fig. 6 Microscopic characteristics of rocks in the Lower Silurian Angzanggou Formation at Laohugou Profile

综上所述,肃南老虎沟地区志留系肮脏沟组发育典型的辫状河流相沉积,整体上辫状河道沉积与心滩沉积呈交互式发育,整体上呈现正旋回序列(图4)。对应的岩相垂向序列为冲刷砾岩相—厚层块状砾岩相—槽状交错层理砾岩相—板状交错层理砾质—含砾砂岩相—槽状交错层理砂岩相—板状交错层理砂岩相—平行交错层理砂岩相,反映了肮脏沟组沉积环境河流坡降大、河流搬运能力强的特点,属典型的山间河流沉积。

3 粒度分析

在不同的沉积环境中,由于水动力条件和受到的搬运作用的不同,碎屑岩颗粒的粒度组合特征也会表现出各种特性(周蒂,1999;葛东升等,2018)。通过分析碎屑岩的粒度概率分布曲线和粒度概率累积曲线可以直观地反映碎屑岩碎屑颗粒的搬运方式和粒度分布之间的关系(丁喜桂等,2005;操应长等,2010)。

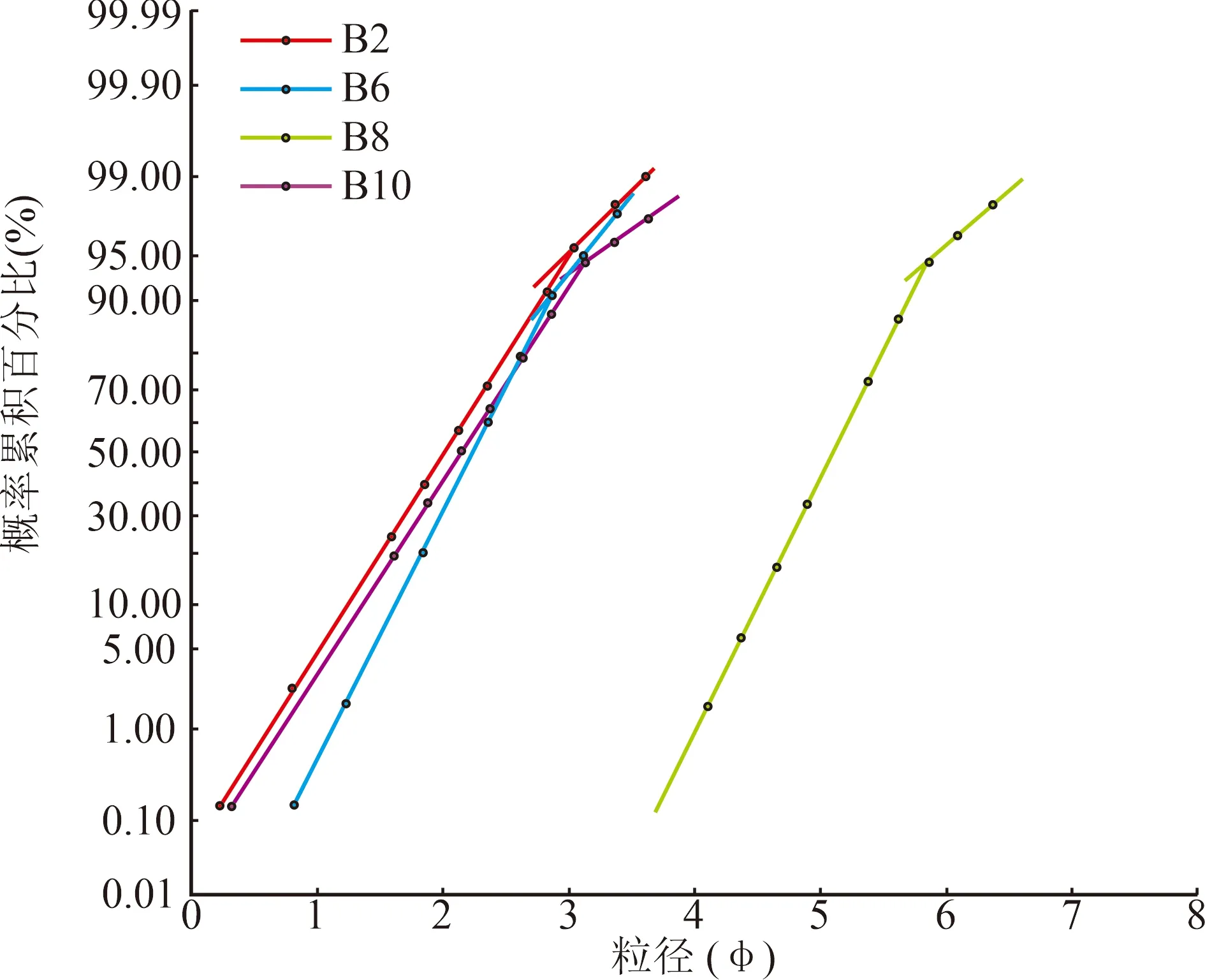

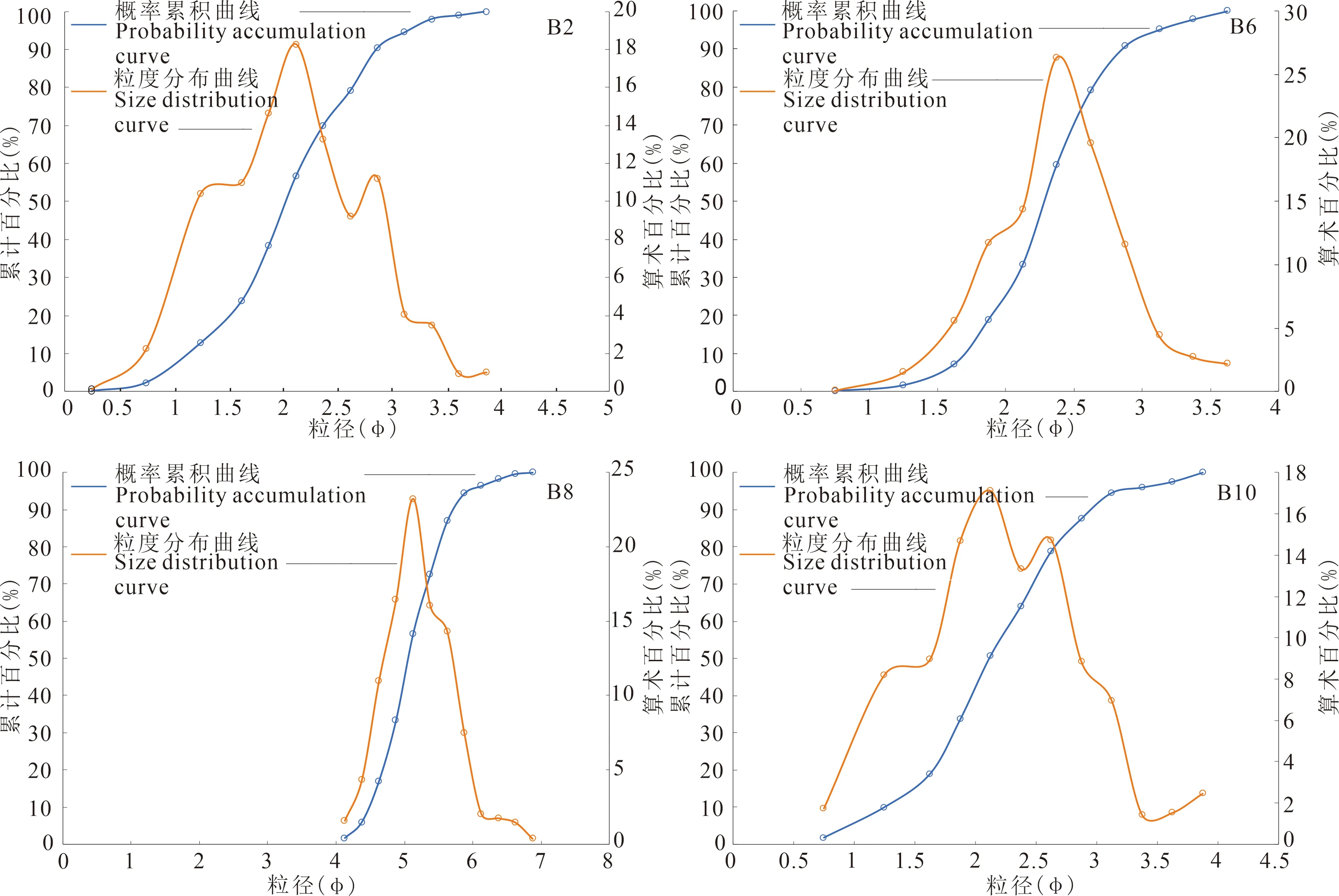

通过对肃南老虎沟剖面肮脏沟组由底到顶不同岩性段砂岩样品(样品B2、B6、B8、B10)进行分析,进而对研究区河流相进行进一步识别。本文采用的方法是利用岩石薄片在单偏光显微镜下测量碎屑岩颗粒的长轴直径,每个样品统计360~450粒。并将采集的粒度值换算为φ值,进而利用粒度回归方程D=0.3815+0.9027d(D:校正后筛析直径φ值;d:薄片视直径φ值)进行筛分校正(李增学等,2010)。统过计算进而得出研究区砂岩的粒度分布曲线、概率积累曲线和概率累计曲线(图7,图8)。

图7 老虎沟肮脏沟组砂岩粒度概率累积曲线Fig. 7 Probability accumulation curves of particle size in Laohugou Profile

由图5中可以看出,所统计的4个样品的粒度组分主要为滚动组分,也可见少量的悬浮组分发育,跳跃组分只占很少百分比,斜率低,分选差,由于缺乏跳跃颗粒,粒度分布可见双峰、多峰不对称曲线(图8),指示了不稳定的高能水环境。根据不同样品的粒度概率累积曲线分为2种类型(图8),都为两段式,但整体粒径存在差异,其中粒径较粗的为主要组成部分,整体以1.5~2.5φ为主,而样品B8粒径较小,以4.5~5.5φ为主,不过这两种曲线都表现出斜率低、分选差的特征,都指示其应属于辫状河沉积(Friedman,1961)。

图8 老虎沟肮脏沟组砂岩粒度分布曲线与概率累积曲线Fig. 8 Distribution curves of particle size and probability accumulative curves of the sandstone in the Lower Silurian Angzanggou Formation

4 讨论

北祁连地区在寒武纪为华北板块南缘裂解形成的裂谷盆地,在奥陶纪形成洋盆,随着中祁连地块和阿拉善板块的俯冲碰撞,形成志留纪—泥盆纪的沟—弧—盆体系。但是对于北祁连洋盆的俯冲、碰撞和关闭的具体时间一直具有争议,一般认为从奥陶纪—泥盆纪。

首先,早志留世北祁连演化到何种构造环境存在很多不同认识:魏春海(1978)通过对北祁连造山带进行区域构造行迹的综合研究,对各种构造组合和各构造体系的复合及生成过程进行追溯得出北祁连在志留纪盆地性质为裂谷盆地;而杜远生等(2004)、黄虎等(2009)从沉积学角度出发,利用沉积学相关手段对北祁连的早古生代的沉积充填序列进行了研究,并对其大地构造背景进行反演,认为北祁连经历了奥陶纪弧后盆地—志留纪弧后前陆盆地的演化,而肃南地区志留系肮脏沟组为弧—陆碰撞作用下的突出开始部位;徐亚军等(2011)通过对北祁连造山带东部的奥陶系天祝组和志留系马营沟组的碎屑岩组分分析研究认为志留系马营沟组物源主要来自旋回造山带源区,此时盆地性质应为前陆盆地,而北祁连造山带的造山作用应该开始于晚奥陶世的弧陆碰撞;Xiao Wenjiao 等(2009)则从祁连造山带整体的构造演化着手,分析了南祁连、中祁连和北祁连在早古生代的整体演化过程,认为在早志留系北祁连区域盆地性质为弧前盆地;闫臻等(2006)和Yan Zhen等(2010)同样从沉积学角度出发,通过对北祁连志留系肮脏沟组的碎屑岩碎屑组分和其地球化学特征进行研究,认为其物源特征具有弧前盆地性质,与Xiao Wenjiao 等(2009)的观点具有较好的一致性,并认为北祁连发生碰撞的时间应在晚泥盆世;Yuan Wei 等(2014,2015a,b)则是通过对北祁连碎屑锆石年龄进行分析,得出北祁连物源来自北祁连岛弧,并得出北祁连泥盆纪盆地性质为弧前盆地;宋述光(1997)、宋述光等(2004,2013)则通过对肃南地区高级变质带内蓝片岩和榴辉岩的展布和变质特征进行研究,并归纳总结北祁连及邻区所有的热事件性质及年代,得出北祁连地区在志留纪进入了俯冲完结—碰撞开始的残余海盆地阶段;Hou Qian 等 (2018a,b)通过对北祁连地区志留纪—泥盆纪的物源演化进行分析得出北祁连盆地性质在区域上存在弧前盆地和前陆盆地共存现象。由上可知,北祁连在加里东时期的初始碰撞时间仍然存在很大争议。

要了解北祁连的初始碰撞时间问题,首先要对北祁连的碰撞模式有一个较好的认知,笔者等比较赞同杜远生等(2004)提出的北祁连造山模式,其认为“北祁连加里东期造山是一个纵向不均一、斜向不规则边缘碰撞造山过程”。因为造山带的碰撞边缘是不规则的,碰撞也不是平直正向碰撞,所以在北祁连造山边界上,肯定会形成不同地段碰撞时间不同,在整个碰撞边界上也就会存在不同的盆地性质。而这些不同也就势必会形成同造山盆地内的不同沉积体系和不同的沉积物性质。这也很好地解释了为什么前人对北祁连早志留世盆地性质和造山带初始碰撞时间会存在不同认识。

就肃南地区沉积属性问题,刘训等(1994)通过对肃南青隆地区志留系肮脏沟组沉积相研究认为其是深海扇浊流沉积,认为这里的砾石属于深海扇不同部位的水道沉积;曹小勤(2010)等和仲新等(2019)通过对北祁连肃南松达板沟肮脏沟组沉积成因骨架进行了探讨,认为北祁连在此阶段为由扇根水道碎屑流、滑块、混杂砾岩、低密度浊积岩组成的肮脏沟组海底扇重力流沉积。以上观点被很多学者接受并沿用(杜远生等,2004;徐亚军等,2013;杨江海等,2008)。本文通过对肃南老虎沟剖面的野外剖面实测和室内碎屑岩组分分析,认为北祁连肃南地区早志留系肮脏沟组为山间河流相沉积,与前人认为肃南地区早志留系肮脏沟组为深海海底扇沉积的观点有较大差异。而且这种观点上的转变,将带来对北祁连地区加里东期沉积环境和构造发展演化历史的重新认识。

如前所述,在肃南地区下志留统为辫状河流相沉积,剖面下段主要岩性为灰绿色厚层块状砾岩夹厚层含砾砂岩,其中砾岩中砾石在不同层位中大小不同,砾径多数小于10 cm,在岩层底部常见叠瓦状排列特征,局部可见一定的粒序性,这些砾石具有较好的磨圆度,成分以火山岩砾石为主,层内可见发育大量大型槽状交错层理和平行层理,亦可见一些底冲刷构造,多为河道沉积和心滩沉积;上段岩性主要为灰绿色含砾砂岩和砂岩为主,砾石层较下段变薄,砾石大小多数小于5 cm,亦可见少量砾径超过10 cm的砾石,同样砾石磨圆较好,成分则以硅质岩和燧石为主,层内可见大量板状交错层理、槽状交错层理和底冲刷沉积构造,较下段岩性粒度变细,亦多为心滩和河道沉积。前人认为肃南地区肮脏沟组沉积形成于深水洋盆,认为洋盆中由盆地平原—深水浊积扇沉积组成,并根据对岩石的沉积韵律、沉积构造及岩石中的黄铁矿晶粒等证据认为其沉积环境为还原条件下的半深海环境(刘训等,1994;杜远生等,2004;仲新等,2019)。前人这一认识存在一定问题,首先在肃南肮脏沟组砾岩沉积内未发现深海背景沉积物,缺少黑色、深灰色泥岩、粉砂岩沉积;而且从砾石结构成熟度上来看,砾石多为经过搬运作用后磨圆较好的椭球状;并且在砾岩和砂岩中可见到大型的槽状、板状交错层理以及平行层理发育,都属牵引流形成的沉积构造(图3)。此外还具有典型的山间辫状河流沉积二元结构序列。由此,本文认为肃南地区在早志留世时期应已经进入了陆内造山演化阶段。

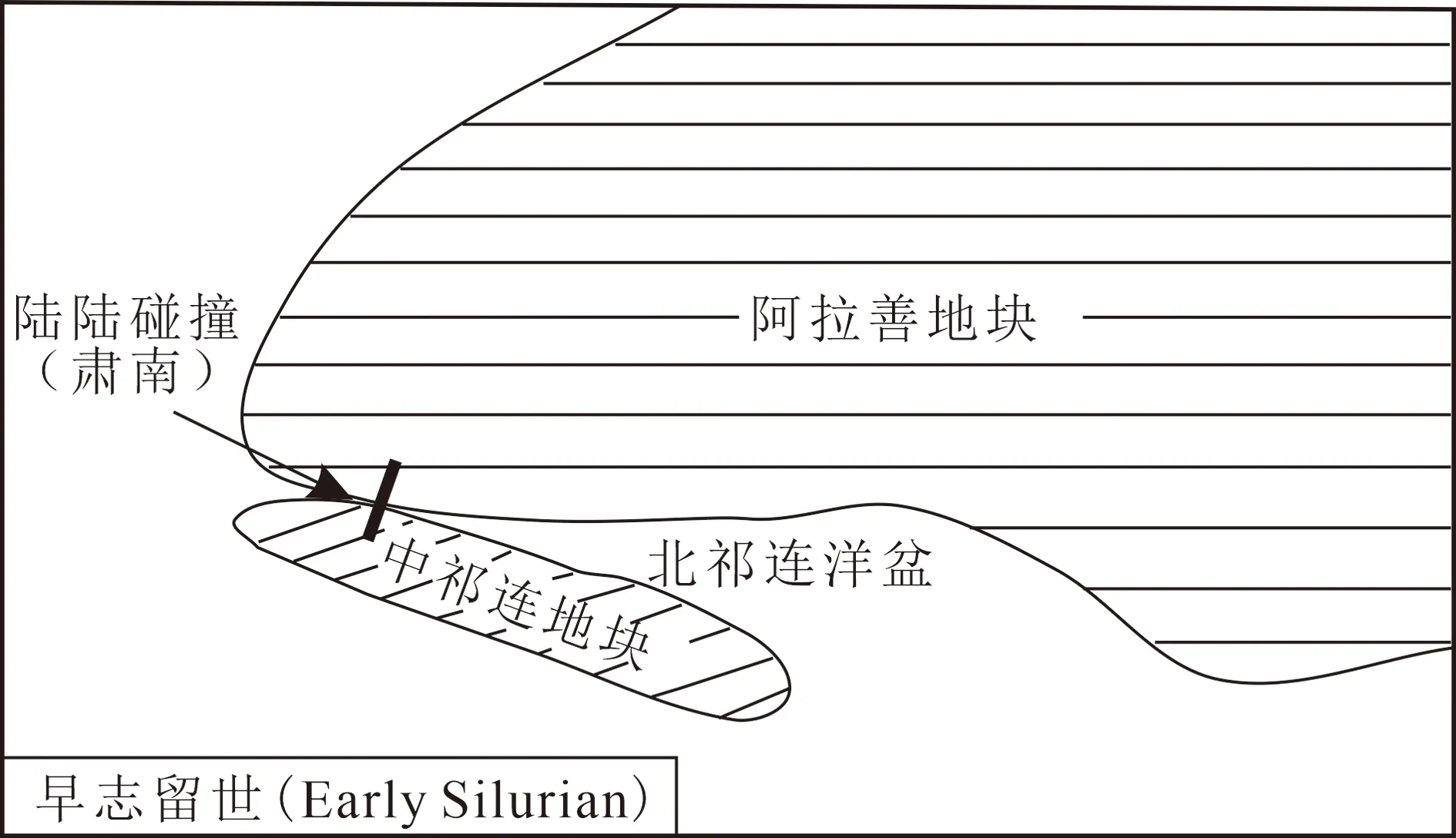

陆相沉积的发现表明北祁连地区志留系肮脏沟组的古地理格局还需要重新认识,而且亟需建立北祁连区域上由点到面的沉积相细致识别和对比,并且反演出其大地构造背景。前已叙述,北祁连的碰撞是不规则的,而肃南地区肮脏沟组的陆相辫状河沉积表明此时该地区已经是陆—陆碰撞导致的磨拉石充填阶段,标志着中祁连地块和阿拉善地块在此点已经碰撞在一起;而在北祁连东部地区,存在以下几种观点,首先杜远生等(2004)认为其正处在造山过程中的俯冲到碰撞的转换期,即是弧陆碰撞刚结束的残余洋盆阶段,沉积仍以海相沉积为主,还未发生真正意义上的陆陆碰撞;Yan Zhen 等 (2010)认为其处在造山过程中的俯冲阶段,还有洋盆的存在,同样未发生陆陆碰撞;而徐亚军等(2011)认为奥陶系天祝组为所谓的磨拉石沉积,代表了陆陆碰撞的开始,但其应为正常海底扇沉积,并不能代表陆陆碰撞的开始(Yan Zhen et al., 2010; Hou Qian et al., 2020);牟传龙等(2020)则认为西部永登地区是弧前盆地中的陆棚相沉积。综上,不论是哪种观点都表明东部地区在早志留世时期都尚未进入陆陆碰撞的陆相沉积阶段,而西部肃南一带的碰撞拼合较东部地区的碰撞明显超前,所以北祁连早志留世碰撞造山过程应为“西早东晚”的不规则点式碰撞(图9)。

图9 阿拉善地块与中祁连地块不规则点式斜向碰撞示意图(据徐亚军等,2013修改)Fig. 9 Collision between the Alax block and the Central Qilian block during the Early Silurian, showing diachronous collision from west to east(modified from Xu Yajun et al., 2013&)

5 结论

(1)北祁连肃南地区老虎沟剖面志留系肮脏沟组为山间辫状河沉积,主要岩性为灰绿色砾岩、砂砾岩、含砾砂岩,发育大型槽状交错层理、板状交错层理、平行层理和冲刷面构造,其中砂岩碎屑粒度组分以两段式为主,多为滚动组分。

(2)老虎沟剖面肮脏沟组陆相辫状河沉积的发现指示北祁连肃南地区在早志留世已经发生陆—陆碰撞,而北祁连东部碰撞还未发生,所以北祁连在早志留世碰撞为“西早东晚”的不规则点式碰撞。

致谢:吕洪波教授和另一位审稿专家及责任编辑对文稿提出了宝贵的修改意见,在此一并致以衷心的感谢。