杀马特,打工人的保护色

2021-05-30杨建伟

杨建伟

罗福兴一揭开碎花布,眼前这位青年的头发“炸了”,不仅立了起来,还染上了黄、粉、蓝三种颜色。接着,他又给别人做出了更多的夸张发型:紫色的刘海盖住了眼睛,后面的头发有着孔雀开屏一样的造型与颜色;又或是半边的头发立成了半圆,被划上了三道颜色各异的波浪纹……在罗福兴的抖音账号里,这条视频获得了33万个赞。

2008年前后,罗福兴创造了“杀马特”这一名词,因此他给自己安了一个响亮的名号——杀马特教父。

非主流、QQ群第一家族、日本视觉系,最流行时,杀马特有着很多关键词,但最显眼的还是他们那头夸张的头发。这成了杀马特的标志。在罗福兴眼里,杀马特是一门艺术。“艺术是带给人快乐的,杀马特恰恰做到了”。

“艺术家”们还有另一面。杀马特们的头发垂了下来,在工厂的流水线上做着机械的重复工作,拿着微薄的工资,有时甚至居无定所,食不果腹。“像活在一个牢笼里面。”罗福兴说。

“中国有朋克了,有嬉皮士了。”2012年,看到杀马特们,导演李一凡惊呼了不起。如今,8年过去了,拍完了纪录片《杀马特我爱你》之后,他却说:“这其实是最可怜的一帮人。”

在《杀马特我爱你》中,李一凡让杀马特们讲述自己的故事。全片没有一句旁白,没有配乐,只有李一凡自己写的片尾曲,唱着:“流水线好疯狂……好想我的头发像孔雀一样,带我飞翔……”

“消失”的杀马特

杀马特的兴起与日本视觉性文化的流行有关。2008年前后,一些年轻人在网络与游戏中接触到了有着夸张头发、妆容的视觉性摇滚乐队,开始竞相模仿,并在QQ群里组成“家族”。给家族起名时,罗福兴将“smart”翻译为“杀马特”,杀马特就此诞生。

罗福兴活跃在多个家族。QQ群有人数限制,每个家族不超过500人,成员大多在15到20岁之间。平常,杀马特们在家族群里交流着吃喝玩乐的日常,也会顶着一头夸张的头发视频聊天。杀马特们也会在线下聚会,走在路上,杀马特也会引来路人的侧目。他们称之为“炸街”。

杀马特们正玩得尽兴时,却遭受了外界大规模的抹黑与攻击。一些人有计划地前来辱骂杀马特们“丑”“土”,更有一些人伪装成杀马特自黑,做一些出格的事,或者装疯卖傻,使得更多人将杀马特视为低俗的存在。2013年,杀马特的相关内容在网络上被整顿,一夜之间,他们在互联网上像是消失了。这也使得李一凡寻找杀马特四五年无果。

直到遇见罗福兴,事情才发生转机。“我跟他说,让你们杀马特自己来讲杀马特是什么,不是让我来讲。”李一凡试着打消罗福兴的警惕。2017年年底,拿到深圳双年展的资助后,他与罗福兴一起寻找并拍摄杀马特们的故事。

打工人的自我伪装

“我以为杀马特是一些农村青年、小镇青年,读过大专或者是跑出来的大学生。”起初,李一凡认为杀马特们是想通过改造自己的身体,用自我否定的方式来抵抗这个时代和消费社会。直到认识罗福兴和其他杀马特后,他才发觉自己原先的想法是“多么可笑”。

寻找杀马特们并不容易。杀马特们都住在工厂附近,他们没有多少自由时间,也很少双休,一个月只能休息几天。很多时候,李一凡们都是在晚上十二点后才见着他们。“晚上十点人家才下班,冲个凉,吹个发型后,真正开始拍时都是十二点。他们(见人)很讲究发型。”

李一凡和罗福兴一共联系了六七百位杀马特,最终一共只有67位杀马特愿意接受采访、拍摄。“对于外人,他们还是有恐惧,特别是被黑了那么多年后。有些人心里还有种自卑,觉得‘我不成功,有什么好讲的。”被拒绝、被爽约无数次后,李一凡理解杀马特们的做法。这种小心翼翼,或许从他们成为杀马特那天开始就埋下了种子。

“80%的杀马特都是(工人),10%干美发之类的工作。”罗福兴说。曾经,殺马特最流行时,一个工厂的一条流水线上就有七八个杀马特。罗福兴12岁时就离开了家乡梅州,来到珠三角地区打工。他去过深圳、东莞等地的五金厂、电子厂工作,也在那里成为了杀马特。在他以前的照片里,他顶着一头直立的红色头发,头发散成了一个圆。

杀马特成了他自我保护的伪装。“感觉这头发给了你勇气。感觉这就是坏孩子,坏孩子就不会被欺负。”因为年纪小,进厂后,罗福兴有时会被人欺负。他不会跟人对抗,觉得自己“还很弱小”,就做起了夸张的发型,给自己“壮胆”,造成一种不好惹的错觉。“把自己伪装成一个坏人,但本身又不坏。”在《杀马特我爱你》片中,许多杀马特跟罗福兴有着一样的想法,觉得“太朴素了怕被人欺负”。

成为杀马特的理由很多。炫酷的发型能吸引更多人的注意,对于男孩子来说,还能讨女孩子欢心,有人也想靠这顶头发来获得“一点关心”。别人眼中的“土”“丑”,对于杀马特来说是日复一日的工厂生活里的一点光和慰藉,正如罗福兴所言:“进厂无聊,想追求有趣的东西,玩不了车和房,只能玩头发。”杀马特们每天上十几个小时的班,休息时几乎也只能玩手机。

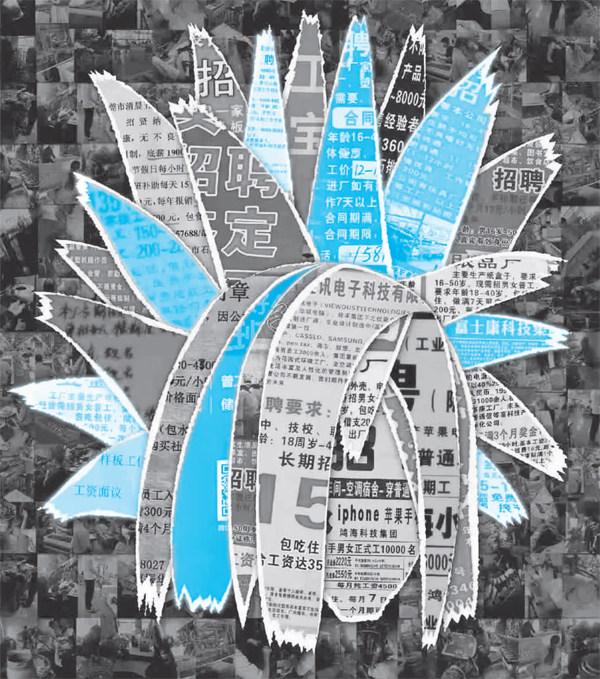

网络将杀马特们聚集在一起,共同的兴趣和生活使得他们放下了防备,也有了共同的话题。那几年,待在杀马特的家族群时,罗福兴会觉得特别放松,有时他也会向一些要好的伙伴倾吐心事。这些群还成了互助组织,当一个杀马特失去工作时,同伴们就会提供招工信息。

逃不出的怪圈

2013年,罗福兴剪去了他的长发。迫于生计,杀马特们不得不剪去长发,不然一些工厂,尤其是大厂不会允许他们进去。纠结之中,他们无可奈何,剩下的是失落。

这些杀马特们没有了夸张的头发,但仍然生活在流水线上。为了更好地拍摄杀马特们的工厂生活,李一凡向他们征集视频,正当他想如何写征集规则时,罗福兴写下了两句话:一是“不要押金”,二是“日赚千元不是梦”。这让李一凡豁然开朗:“劳务要收押金,工人怕被骗。这两句话一出来,基本上就搞定了。”

几个月后,李一凡一共收到有效视频915条。这些视频大多来自小工厂的工人们。毕竟,在大厂,如果被抓到工作时玩手机会被罚款两三百元,这比他们一天的工资还高。杀马特们不愿意冒险。

在这些视频里,杀马特们的手不停地工作,有时还会受伤。李一凡本来期待能收到精彩的、关于工厂生活的视频,最终无功而返。“我们特别想看到,他们是不是在工厂里面能搞点什么事,结果你一看他就没事干,瘫坐在地上,看着手机,所有人都特别累。”

李一凡对某个情景记得很清楚:招工时,工厂的人一个个仔细地检查杀马特们的身体,看牙、看手。屏幕外,李一凡忍不住评论:“挺屈辱的,像卖身一样。”

“他们有一点点文艺,有一点点敏感。一般工人不会考虑自己的处境、家庭和社会的规则,杀马特往往却对自己处境比较敏感。”在李一凡眼里,杀马特们偏爱肆意的、装饰性特别强的词语,比如“头发像孔雀一样飞翔”“你尖刀一样的目光”。这是属于他们的文艺,杀马特们也会思考买房、买车这些事,却总觉得有如水中影。罗福兴曾算过一笔账,假设未来十年房价不会上涨,东莞普通工厂的平均月薪介于3000到3500元之间,如果要在这儿买房,一个月至少要存3000元,十年后存够36万,才能在郊区付个小户型的首付。

“这些东西你想都不敢想。”走在路上,罗福兴很少抬头去看城市里的高楼大厦。离开农村后,他只有两条路可以走,要么留在城里,要么带着很多钱回去。他觉得自己被卡在中间了。罗福兴给他们这种人取了一个名字,叫“城乡人”,“介于城市与乡村之间的‘第三类人”。

也有一些杀马特回到了家乡,另谋生路。他们从事美发行业,或者做起了农业生意。一些人则是因为父母年迈、生病不得不回去照顾。这些人的老家大多位于云贵等地的偏远山区。

选择回到家乡的杀马特们,部分是因為不希望孩子像当年的自己一样变成留守儿童。拍摄过程中,杀马特们不厌其烦地讲述自己做留守儿童时的生活,甚至因此厌恨父母。

“如果我不做杀马特,我就没有历史了”

由于疫情,从去年年初开始,罗福兴被困在了重庆,什么也做不了,“饭都快吃不上了”,便在快手、抖音上以“杀马特创始人”“杀马特教父”的身份重出江湖。他分享自己给别人做的杀马特发型、“炸街”,或是跳着杀马特的舞步,也会卖一些美发用品。这些视频大多配上了快节奏的音乐,镜头转换迅速。半年后,罗福兴在抖音上已有18万粉丝。

罗福兴一周会做三四次直播,跟观众们聊聊日常。有时,他也会遭遇突如其来的言语攻击,所有观众都能看到这些骂脏话的评论。罗福兴看到后,只能装作若无其事般接着和观众互动。“(被骂得)人都麻木了,理他没有意义,浪费口水。”游离在主流审美外的他,已经学会了如何与他人的恶意相处。

一批90后杀马特高喊着要实现杀马特的“文艺复兴”。据李一凡观察,十几个这样的群里,杀马特们时常喊着“2017,不再低调”之类的口号,但从2017年喊到了2021年,除了喊口号外,他们也没有其他行动,甚至连一个详细的复兴计划都没有。

罗福兴很清楚,“文艺复兴只是网上的一种调侃”,不会成功。“杀马特是自发的,不是组织性的。好玩才是它的核心。”

“如果我不做杀马特,我就没有历史了。”采访时,李一凡想起了一位杀马特曾对他说过这句话。流水线工作,不能赋予杀马特们活着的存在感,却挤压着他们的自由。广州时代美术馆里,李一凡曾用四百多台二手手机播放他从杀马特那儿买来的915个视频。在这些手机背后,是一块巨大的玻璃窗,窗外则是一片城中村。

(汪嘉嘉荐自《看天下》)