新材料导叶内环加工工艺研究

2021-05-26李中生于新峰

李中生 王 海 于新峰 于 鲲

(1.空装驻沈阳地区第二军代表室,辽宁 沈阳 110043;2.中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司,辽宁 沈阳 110043)

0 引言

随着航空发动机技术的不断进步,该领域对发动机性能以及各级零组件的要求也随之提高。传统导叶内环为前半、后半对开结构,钎焊蜂窝后通过螺栓装配形成,在加工过程中存在钎焊后硬度下降、加工过程中容易变形、精密尺寸公差难以保证以及装配结构重量大且存在漏气风险等问题。

为了解决上述问题,满足零件的加工需求,研究人员积极探索新材料的加工技术方案。但是由于一体导叶内环结构复杂,且新材料成熟度较低,因此存在成形尺寸和某些性能不稳定以及加工参数处于摸索阶段等问题。

1 零件分析

某型号导叶内环是采用新材料压铸成型的,属于钛合金环形件,对尺寸和技术有很严格的要求。该材料基体强度高,高温性能优异,比重仅为高温合金的50%~60%,是1种具有良好应用前景的高温结构材料。

传统导叶内环结构简单,精密尺寸少,主要考虑焊接后零件变形的问题。该零件采用新材料,其结构为一体结构,如图1所示,与同类型零件的前、后半结构不同,该零件的整体性有所提升,但是由于该结构装配型面多、精密尺寸多且对形位公差有非常严格的要求,因此主要考虑加工风险和控制变形风险。

从上述分析可知,该零件的结构复杂,涉及多处精密尺寸、精密孔和小孔径斜孔,加工难度较大,为了保证零件的成功交付,需要从设计图纸、工艺方案、工装方案和数控方案等方面考虑零件的全加工过程。

要保证新材料导叶内环的合格交付,就需要考虑加工过程中变形的控制,从而保证零件的尺寸合格。因此分别从装夹、加工、检测和切削性能对零件进行验证。

图1 某型号导叶内环

2 加工验证

2.1 专用夹具验证

2.1.1 零件结构分析

从工艺性角度对新材料导叶内环的结构进行分析,主要考虑加工过程中零件装夹和找正的需求,结合对零件加工尺寸精密性、加工连续性的考虑,可以对可预见的问题进行梳理;主要包括零件前端和后端定位面过小、存在高度差无法直接定位、零件内外圆无压紧位置以及加工过程中刀具与压板干涉等问题。

2.1.2 工艺路线制定

基于设计图纸要求的尺寸,并结合机匣零件变形控制经验,确定零件加工的工艺余量分布,选择加工零件的设备,制定新材料导叶内环的工艺路线并编制适合新材料导叶内环现场加工的工艺规程,如图2所示。

2.1.3 毛料需求

为了满足零件粗加工、半精加工过程中的装夹、定位需求,需要在原有毛料基础上预留工艺边,从而满足精加工零件的装夹需求,保证零件的精密尺寸和形位公差。

2.1.4 加工过程结构分析

通过毛料预留工艺边,可以减少设计、制造零件粗车、半精车以及精车后端3个工序专用工装的工作量,但在零件进行精车后端和铣径向孔加工的时候,就会面临零件定位面过小、找正困难、存在变形风险以及装夹位置与刀轴干涉等问题,为了解决上述问题,研究人员设计了专用夹具。

2.1.5 专用夹具效果评价

专用夹具解决了零件加工过程中的装夹问题,提高了零件装夹的稳定性。加工后,零件端面跳动没有变化,圆周跳动仅变化了0.01 mm(由0.03 mm变化至0.04 mm),符合工艺加工的要求,也保证了零件的尺寸及形位公差。

2.2 新结构刀具验证

2.2.1 加工型面分析

对设计图纸中零件的结构、尺寸进行梳理。在导叶内环的前后端、内侧和外侧共存在4个装配用半环形槽,尺寸均为Φ2.5(+0.1,0)mm,该尺寸通过车加工保证,但是常用车加工刀片难以满足要求,需要派制专用刀片,同时考虑在加工后端时,存在型腔较小的情况,因此需要派制L型专用刀杆。

图2 工艺路线

零件外圆存在21处径向均布台阶孔,需要加工中心对其进行卧式加工。在加工零件的径向孔时,要使用压板压紧G面,普通刀具悬长难以达到设计图纸要求的孔深,普通铣刀刃长也难以满足相关要求,因此使用加长铣刀。

零件前端面45处均布Φ4 mm的斜孔,加工斜孔时需要翻转工作台,由于零件结构的限制,该孔深大于25 mm,因此加工时还需要避让干涉部位,普通刀具、刀杆悬长难以满足要求,需要使用加长刀杆完成相关操作。

2.2.2 车加工刀具验证

针对型面结构设计、制造专用刀杆和刀片,如图3所示,保证能够加工合格的尺寸为Φ2.5 mm的装配型面。

2.2.3 铣加工刀具验证

图3 L型车刀

在加工径向孔时,为了避免零件、压板与刀柄之间的干涉,选用加长铣刀,避开干涉部位,完成对零件的加工;同时选择螺旋铣完成加工操作,可以减少加工应力,延长刀具的寿命,保证零件加工的过程不会出现问题。加工斜孔时,零件与刀柄存在干涉,如果选用刚性差、长径比大的加长刀具就难以完成对斜孔的加工,因此选择“阶梯式”铣刀刀柄(如图4所示),可以解决干涉和刀具刚性差的问题。

2.3 先进加工技术验证

2.3.1 数控方案制定

该零件的材料塑性较差,约为钛合金的1/10。零件的加工难点主要包括车加工精密尺寸、精密径向台阶孔。因此,主要从车加工控制变形、径向精密台阶孔以及小径斜孔的加工方面制定数控方案[1]。

由车加工形成整体的外型轮廓,精密尺寸较多,需要多次车加工保证零件的尺寸,在加工零件的过程中,存在材料去除量大、加工应力大以及容易变形等问题,保证精密尺寸存在困难。在精车前端工序中,可以采用分层车加工去除大余量。

径向台阶孔直径尺寸大,如果选用传统的打点-钻孔-扩孔-铰孔的加工方式,就会因加工参数选择不当而造成零件受力不均,从而影响零件的质量。因此,选择了加工应力较低的方式—高速螺旋铣加工。

2.3.2 分层车加工方案验证

传统车加工存在切深和加工参数不固定等问题,加工过程中应力不均匀,零件易变形。为了减少加工应力,研究人员通过固定切深(0.3 mm)来固化加工参数;通过分层车加工实现车加工的无人干预。经过验证,该方法减少了20次人工干预,也减少了零件的加工变形,车加工零件尺寸合格,技术条件合格,圆周跳动0.02 mm。

图4 阶梯式铣刀刀柄

2.3.3 高速螺旋铣孔加工方案验证

相比较传统钻孔工艺,螺旋铣采用了全新的加工方式。在螺旋铣孔加工过程中由主轴的“自转”和围绕主轴绕孔中心的螺旋进给2种运动组合而成。它具有以下3点优势:1) 与传统加工的运动轨迹(直线)不同,该加工过程中刀具中心的运动轨迹是螺旋线,可以达到用1把刀具加工多种直径孔的目的,提高了加工效率。2) 螺旋铣孔加工过程是一个断续铣削的过程,能够使刀具快速散热,进而降低刀具因温度累计过高而造成磨损失效的风险。3) 偏心加工的加工方式可以保留足够的空间使切屑从孔槽排出,降低排屑方式对孔质量的影响[2]。

结合现场实际情况,硬质合金刀具加工高温合金材料的铣削速度可以达到40 m/min,使用直径为Ф16 mm的铣刀,转速为600 r/min;结合现场现有的螺旋铣参数,进给试验范围设计为80 mm/min。

根据计算公式,T=加工厚度/(π×(加工直径-刀具直径)×tan(3 °~5 °)),可以算出理论分层数,例如使用Ф6 mm铣刀加工Ф8 mm孔,加工厚度为5 mm,加工倾角取5 °,则理论分层数为16层。

加工前找正零件,圆周跳动0.02 mm,加工后零件圆周跳动0.03 mm,径向尺寸全部合格。验证时采用高速铣削加工零件,转速上升,刀具消耗降低,加工时间减少了90 min,效率提升了37.5%。

2.4 新材料加工参数试验

2.4.1 加工参数试验方案制定

结合工艺路线和加工内容,零件以车削加工为主,车削主要使用常见的R0.8偏刀和R2球刀,粗精加工有序分布,加工部位也以非常典型的内外圆、端面居多,具备较好的试验条件,因此车削加工以分组试验的方式采集加工数据,并对采集的数据进行分析。

铣削加工的工序较少,加工余量有限,主要加工位置为端面槽、端面孔和径向孔,加工刀具包括端铣刀、钻头和镗刀等。

从现场的实际应用出发,优先探索加工时存在的3个主要控制变量(切削速度(转速)、进给量和切削深度)。尽可能地降低其他因素的影响,从而凸显新材料在不同加工参数组合中的表现。

综上所述,车削以R0.8、R2硬质合金涂层刀片完成加工,通过应用不同参数组合、记录切削状态度相关数据进行分析;铣削加工以保守加工、总结加工参数的方式进行试验。

2.4.2 金属切削的基本参数

在零件加工过程中,切削参数的选择对零件加工质量、加工效率有非常大的影响。金属切削中包括的切削参数见表1。

表1 金属切削参数

2.4.3 试验参数选取范围

以高温合金常用的切削参数为参考,以n=15 r/min~30 r/min,f=0.1 mm/r~0.3 mm/r以及ap=0.2 mm~0.4 mm为出发点[3],适当向“高点”拓展范围,同时在较稳妥的“低点”范围增加数据采集的密度。

2.4.4 效果评价

影响切削过程的因素有很多,例如切削力、切削热、材料、切削用量、刀具规格、切削连续性、振动、冷却、润滑、刀具磨损积屑以及偶发意外等,观察和测量变量的难度较大,实际操作效率很低或者根本不具备观测条件。

需要1种或几种能够直观观察、直接表征切削过程优劣程度且方便对比分析的特征作为观测量,从而用该特征记录不同切削过程的优劣程度。

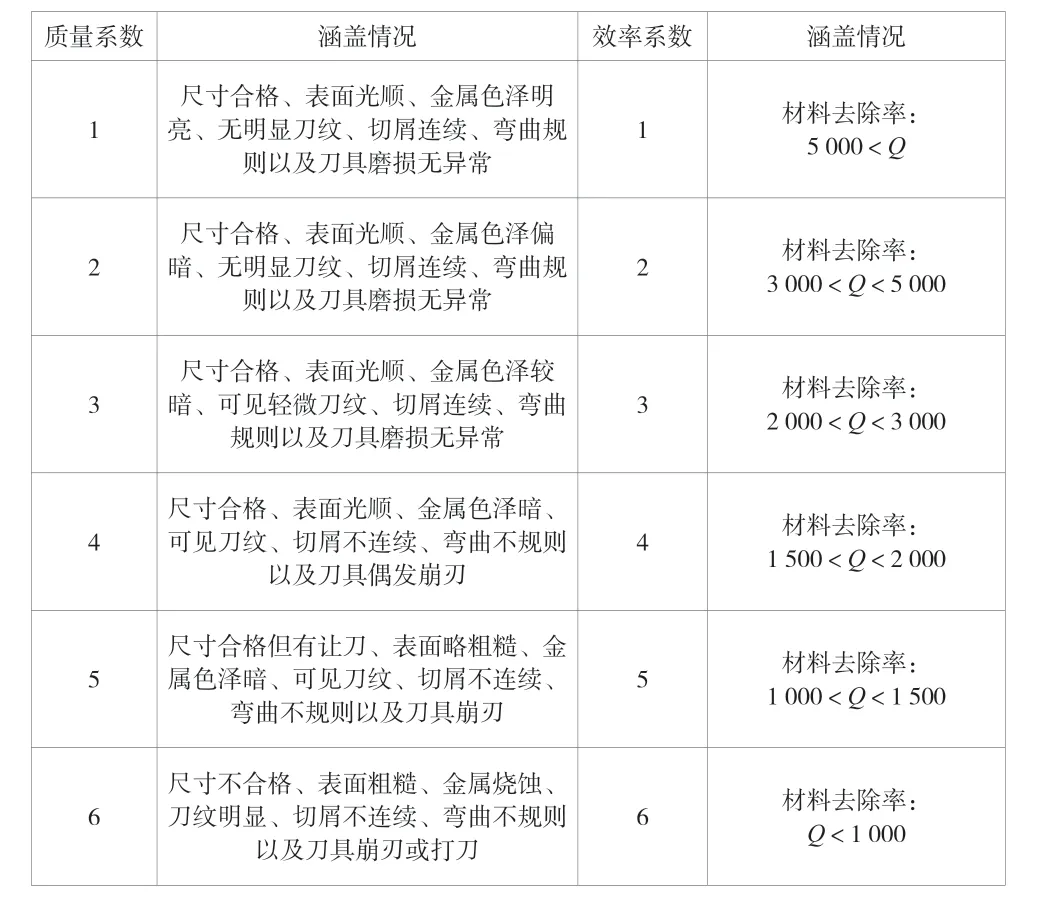

通过调整加工参数并对不同加工效果进行对比,试验得出材料去除率对零件加工质量的影响,总结出1套量化质量与效率系数的方法,见表2。

表2 评价效果

取得1、2级质量系数时,不同切深所需要的切削速度和进给量如下:1) 切深为0.2 mm以下时,可以选择的进给范围为0.1 mm/r~0.3 mm/r,切深、进给增大时切削速度必须降低。2) 切深为0.3 mm以上时,进给不能大于0.3 mm。3) 切深为0.3 mm以上时,切削速度不大于55 m/min。

取得3级以上质量系数、3级以上效率系数时,不同切深所需要的切削速度和进给量如下:1) 当切深为0.2 mm时,进给不低于0.2 mm/r。2)进给主要在0.1 mm/r~0.4 mm/r,且随切深、进给的增大,切削速逐渐降低。3) 切削速度一般不低于35 m/min,当切深在0.3 mm以下时,切削速度可以达到60 m/min以上。4) 参数的基本范围。切深的范围是0.2 mm~0.5 mm,进给的范围是0.2 mm/r~0.3 mm/r,切削速度的范围是35 mm ~65 mm(切深大于0.3 mm时,切削速度大幅降低)。

3 结论

根据实验得出以下结论:1) 针对新材料导叶内环的材料特点,制定合理的工艺路线、合理的余量分配以及对关键尺寸和关键技术条件的加工方案,形成适合新材料导叶内环现场加工的工艺规程。为同类型零件的工艺路线及余量安排开辟新道路。2) 针对新材料开展切削车削、铣削切削参数优化试验,对重点工序进行工艺参数试验研究,确定合理的工艺参数,总结出1个较为经济、合理的机加切削方案。