中高渗透稠油油藏大孔道动态评价

2021-05-25刘晓彤轩玲玲朱春艳石振赟罗万静

刘晓彤,轩玲玲,朱春艳,赵 颖,郭 畅,李 松,张 昊,石振赟,罗万静

(1.中国石油冀东油田分公司 陆上油田作业区,河北 唐山 063000;2.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083)

0 引 言

在中高渗油藏的水驱开发过程中,由于水流的长期冲刷作用,部分颗粒开始运移,储层岩石孔隙体积增加,形成优势渗流通道,也就是大孔道,又称优势通道、窜流通道、无效循环场和优势流场等[1-4]。大孔道形成之后,注入井或边底水与生产井之间存在高渗区域,水流极易沿着这些高渗区域流动,形成无效循环,剩余油动用难度大,不利于油藏开发[5]。大孔道的发育受储层平面及纵向非均质性、储层厚度、井网形式、边底水分布特征和注采强度等多个因素综合影响[6-8]。对于大孔道的识别及评价由早期的定性分析逐渐发展为定量描述,目前主要研究方法有岩心资料法、动态分析法、示踪剂监测法、测井资料法、试井资料法、产液吸水剖面法和无因次压降曲线法等[9-16]。结合油藏工程原理及现场实际生产动态,动态分析法成为目前的研究热点,形成了模糊综合评判法、灰色关联度法、过量水计算法、概算法、无效注水量估算法和管流模型法等动态分析方法[17-22]。大孔道的发育是一个多因素综合影响的结果,目前模糊综合评价法的应用最为广泛。上述评价方法多为静态评价,即计算出的大孔道发育程度为一定值,但在实际生产过程中大孔道的发育及其分布是一个动态变化过程。此外,这些评价方法未考虑油藏生产过程中生产层位调整及工作制度改变的影响,评价方法有待进一步完善。

本文以高浅北区G104-5区块稠油油藏为例,该区块储层物性好、非均质性强、储层疏松、出砂严重、边底水能量充足、开发历程长(1991年建产)、生产井数多、生产层位频繁调整,区块的大孔道发育同时受多个因素的综合影响,并且具有明显的时变性特征。因此,充分利用已有资料,建立一套大孔道评价数学模型,考虑生产动态调整措施的影响,动态评价大孔道发育情况,对于指导该区块下步开发具有重要的意义。

1 大孔道动态评价研究

结合油水井生产特征与基础资料,选取了10个动静态评价参数,建立了一套大孔道模糊综合评价方法。同时考虑油水井补孔、封堵、转层、转注、转采及停产等措施,将建立的大孔道模糊综合评价方法编制相应的VBA程序,计算单井大孔道发育月综合评价指数,绘制大孔道评价指数平面分布图,定量描述大孔道任意时间点的发育程度,评价流程如图1所示。

图1 大孔道定量描述流程图

1.1 动静态指标选取及权重计算

大孔道的发育同时受地质因素与开发因素的影响,在选择大孔道评价指标时应满足以下两个基本原则:优选出的指标应包含所有影响大孔道发育的主要动静态因素参数,这些指标能普遍适用于所有的油水井;评价指标所涉及的基础数据应是生产现场比较容易获取的,对于每口油水井都较为齐全,并且这些数据都能进行月数据规整化处理,满足大孔道动态评价的要求。

根据以上筛选原则,结合储层地质特征、油水井生产特征及资料基础,在地质因素中选取单井射开层位平均渗透率、渗透率突进系数及有效厚度作为评价大孔道发育的评价指标(油水井一致),在注入井的开发因素中选取注水强度、单位厚度累计注入量及视吸水指数变化作为评价指标,在生产井的开发因素中选取产液强度、单位厚度累计产液量、含水率及产液指数变化作为评价指标。各大孔道评价指标的计算方法如下:

(1)单井射开层位平均渗透率的计算公式为:

(1)

式中:Kave为单井射开层位平均渗透率,10-3μm2;n为射孔层段数;Ki为第i小层的渗透率,10-3μm2;hi为第i小层的厚度,m。

(2)渗透率突进系数的计算公式为:

Tk=Kmax/Kave

(2)

式中:Tk为渗透率突进系数;Kmax为单井射开层位最大渗透率,10-3μm2;Kave为单井射开层位平均渗透率,10-3μm2。

(3)有效厚度的计算公式为:

(3)

式中:H为有效厚度,m;hi为第i小层的厚度,m。

(4)注水强度计算公式为:

Q1=q注/H

(4)

式中:Q1为注水强度,m3/(d·m);q注为日注水量,m3/d;H为有效厚度,m。

(5)单位厚度累计注入量的计算公式为:

M=Qw/H

(5)

式中:M为单位厚度累计注入量,m3/m;Qw为累计注入量,m3;H为有效厚度,m。

(6)视吸水指数变化的计算公式为:

Xw=q注/p套

(6)

Xw变化=Xwti/Xwto

(7)

式中:Xw为视吸水指数,m3/(d·MPa);q注为日注水量,m3/d;p套为套管压力,MPa;Xw变化为视吸水指数变化,无量纲;Xwti为任一时刻的视吸水指数,m3/(d·MPa);Xwto为视吸水指数基值,m3/(d·MPa)。

(7)产液强度的计算公式为:

Q2=q液/H

(8)

式中:Q2为产液强度,m3/(d·m);q液为日产液量,m3/d;H为有效厚度,m。

(8)单位厚度累计产液量的计算公式为:

N=Q液/H

(9)

式中:N为单位厚度累计产液量,m3/m;Q液为累计产液量,m3;H为有效厚度,m。

(9)含水率的计算公式为:

fw=q水/q液

(10)

式中:fw为含水率,%;q水为日产水量,m3/d;q液为日产液量,m3/d。

(10)产液指数变化计算公式为:

Xl=q液/(p平均-pwf)

(11)

pwf=p套+p油柱+p液柱

(12)

Xl变化=Xlti/Xlto

(13)

式中:Xl为产液指数,m3/(d·MPa);q液为日产液量,m3/d;p平均为地层压力,MPa;pwf为井底压力,MPa;p套为套管压力,MPa;p油柱为油柱压力,MPa;p液柱为混合液压力,MPa;Xl变化为产液指数变化,无量纲;Xlti为任一时刻的产液指数,m3/(d·MPa);Xlto为产液指数基值,m3/(d·MPa)。

单井出砂量能直观反映该井的大孔道发育水平,应用SPSS软件分析以上10项评价指标参数对于单井出砂的影响。在此基础上,结合出砂数据及油田实际开发特征,应用层次分析法(AHP)构建判断矩阵[23],分析各个因素对于大孔道发育程度的影响程度。

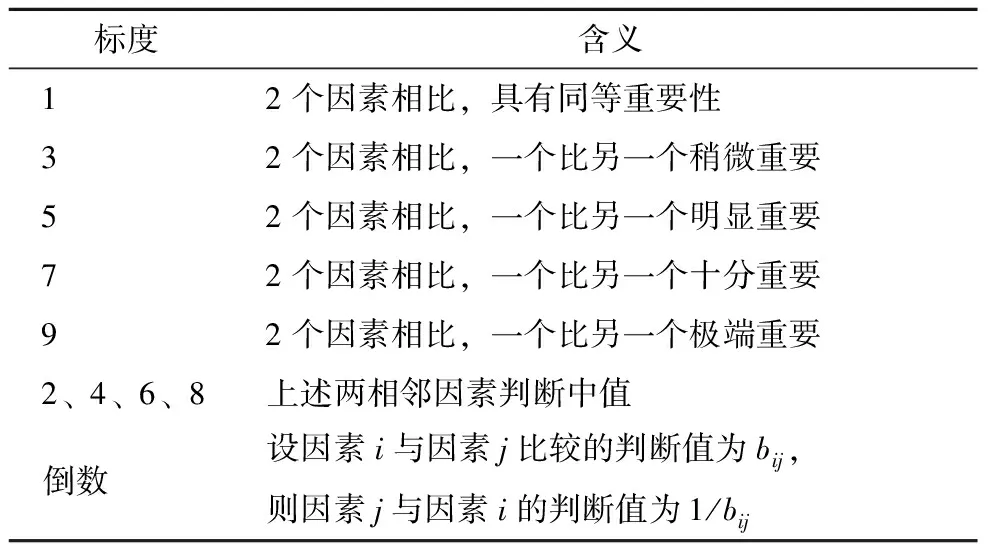

九标度法判断矩阵各标度含义如表1所示,所谓九标度判度矩阵,即为把重要性程度分为9个等级,当2个评价因素相对比时,由于各因素的重要性程度不同,因此对不同因素赋值不同的重要性标度。所有因素两两对比完毕后,根据其标度值,即可构建涵盖所有因素的判断矩阵。基于各项评价指标对于单井出砂的影响程度,根据九标度法判断矩阵各标度含义,构建指标判断矩阵,在满足一致性检验后求解矩阵,确定油水井的指标因素权重值表,结果如表2所示。

表1 九标度法判断矩阵各标度含义表

表2 各指标因素权重表

1.2 计算评价指标隶属度

本文所选取的大孔道评价指标都是越大越强型,即在采用单一指标评价时,指标值越大,发育大孔道的可能性越大。计算单项评价指标隶属度时,单井射开层位平均渗透率、突进系数、有效厚度、注水强度、视吸水指数变化、产液强度、含水率和产液指数变化等参数采用偏大型梯形分布的隶属度函数进行计算:

(14)

单位厚度累计注入量和单位厚度累计产液量等参数采用偏大型Γ形分布的隶属度函数进行计算:

(15)

式(14)、(15)中:a为目标区块单项指标的最小值,b为目标区块单项指标的最大值,x为目标区块单项指标的实际数据值,e和k均为常数。f(x)为单项指标的隶属度值,无量纲,其值处于0~1之间。单一指标评价时,隶属度值越接近0表明单井发育大孔道的可能性越低,反之,隶属度值越接近1表明单井发育大孔道的可能性越高。

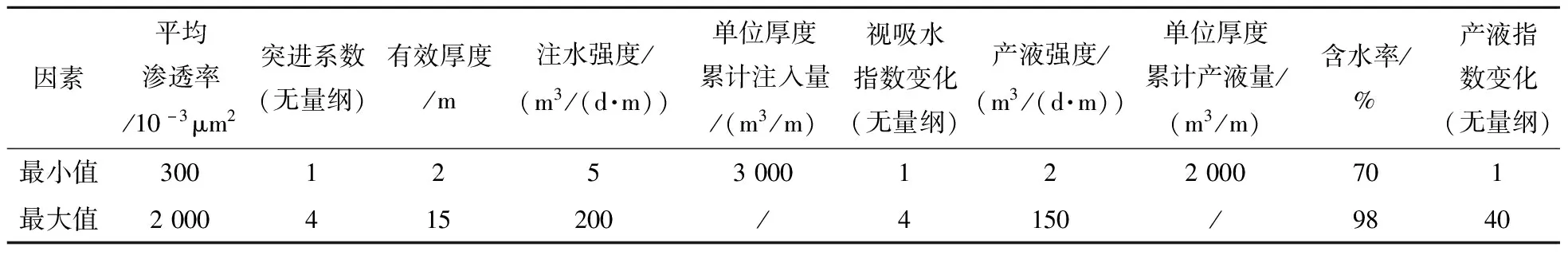

结合现场生产特征及各评价指标的分布规律,确定各评价指标的最小值a与最大值b,如表3所示。

表3 各评价指标的参数界限值表

1.3 生产制度转变的处理

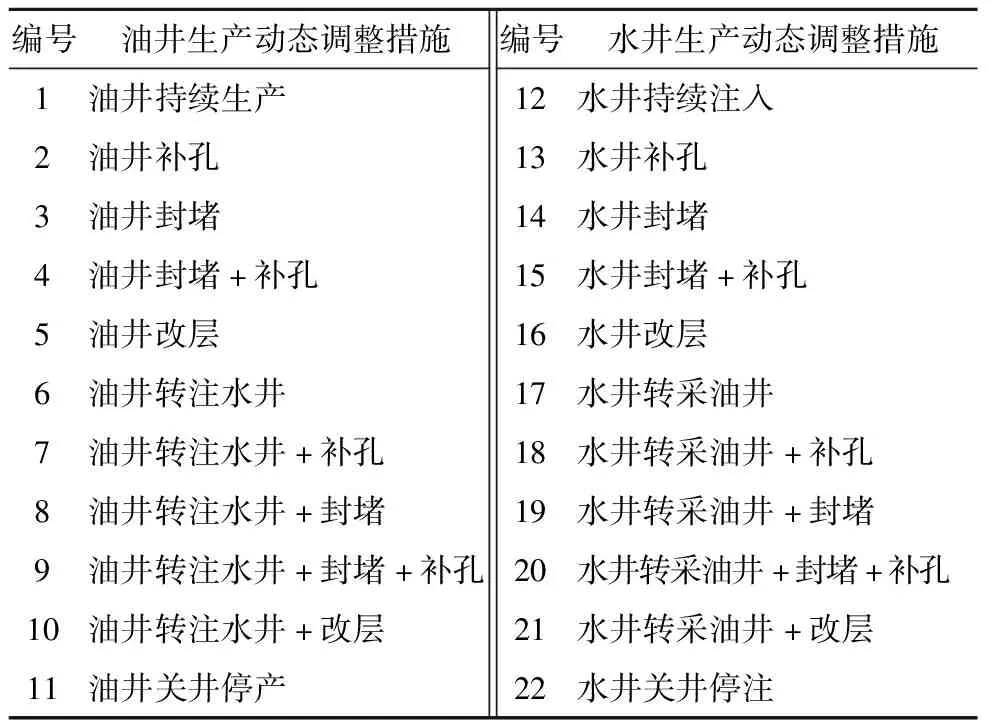

区块的开发年限长,部分油水井存在射孔层位的调整,在实际计算评价指标参数值时,需要同时考虑油水井层位措施及工作制度调整的影响。通过对层位措施的统计,本区的油水井存在补孔、封堵及转层等多项措施;通过对生产动态数据的统计,本区的油水井存在油井转注水井、水井转采油井及油水井停产、停注等多项工作制度。同一口井在其生产历程中可能存在多次层位措施及工作制度转换,其大孔道评价指标的隶属度值可能发生变化,在计算时必须考虑。整理本区油水井的所有动静态资料,综合考虑层位措施和工作制度,总结出22种主要的油水井生产动态调整措施,如表4所示,针对每一类调整措施大孔道评价参数的逻辑取值发生变化。具体评价时,针对层位措施调整及工作制度转变的处理如下。

层位措施调整时,如射孔层位补孔、封堵或改层,单井平均渗透率、渗透率突进系数、有效厚度、注水强度、单位厚度累计注入量、产液强度、单位厚度累计产液量均发生改变,当射孔层位完全改层生产时,需要将单井累计注入量或产液量归为零值重新计算;

工作制度转变时,如油井转注水井或水井转采油井时,单井评价指标发生改变,单井累计注入量或产液量需重新计算,同时记录此时转变工作制度前的油水井累计产量值,存储为下一工作制度转变时的初始累计产量值。

从表4可以看出,油水井在现场实际的生产中可能同时存在多种层位措施调整及工作制度转变,需要同时考虑其对大孔道计算的影响。

表4 油水井生产动态调整措施统计表

1.4 大孔道综合评价及验证

根据隶属度函数计算出单因素指标对于大孔道发育的评价结果,结合各指标的相对权重,可以利用模糊综合评判法得出大孔道评价指数的综合判度F,其计算公式为:

F=∑ri·wi

(16)

式中:F为大孔道月综合评价指数,其值处于0~1之间,F值越接近0表明单井发育大孔道的可能性越低,反之,F值越接近1表明单井发育大孔道的可能性越高。ri为任一指标的隶属度值,无量纲;wi为任一指标权重值,无量纲。

参考渗透率变异系数的定义,国内外许多学者提出了吸水剖面和产液剖面变异系数[24-26],其反映了吸水剖面或者产液剖面的均匀程度。变异系数较小时,纵向上剖面的层间吸水或产液能力较均匀,表明大孔道不发育;变异系数较大时,纵向上剖面的层间吸水或产液能力差距较大,大孔道发育的可能性较大[27-28]。吸水或产液剖面变异系数能直观反映层间是否发育大孔道。剖面变异系数的计算公式为:

(17)

其中平均吸水或产液百分数的公式为:

(18)

式(17)、(18)中:Wv为吸水或产液剖面变异系数,无量纲;n为射孔层段数;Wi为第i小层的吸水或产液百分数,%;Wave为平均吸水或产液百分数,%;hi为第i层的厚度,m;H为有效厚度,m。

2 实例应用

高尚堡油田位于南堡凹陷高柳构造带,东与柳赞构造连接,北西和唐海油田相连,南为林雀次洼,整体为一被断层复杂化的潜山披覆背斜构造,构造面积约60 km2,构造呈北西-南东方向展布。高浅北区G104-5区块发育在高柳断层上升盘,为一宽缓的断鼻状构造,区块内部构造简单,局部发育高柳断层派生的一些小断层,对整体构造形态影响不大。构造长轴方向近NW—SE向,地层总体北倾,倾角约2°~3°,整体构造幅度约90 m。

G104-5区块油藏为一构造型为主的油藏,油层分布明显受构造控制,受晚期断层控制,自下而上含油气圈闭继承性发育,处于高部位的井,钻遇油层层数多,厚度大。各小层储层孔隙度介于26.5%~37.8%之间,平均孔隙度31.8%,渗透率介于26.4×10-3~5 804×10-3μm2之间,平均渗透率1 068×10-3μm2。原始地层压力18.23 MPa,饱和压力9.02 MPa,地饱压差9.21 MPa,压力系数为0.97,属于正常压力系统,地下原油密度0.910 6 g/cm3,地下原油黏度90.34 mPa·s,油藏为未饱和的常规稠油油藏。

将建立的大孔道动态评价方法应用于高尚堡油田高浅北区G104-5区块,计算G104-5区块稠油油藏Ng12—Ng131小层共174口油水井的大孔道月综合评价指数,展示其中20口单井的大孔道评价结果,如表5所示。从表5可以看出,大部分单井随着开采年限的增加,其大孔道评价指数逐渐增加,如G106-7井;部分进行过层位调整措施的单井,其大孔道评价指数明显降低,如G104-5P37井,该井于2008年进行了层位调整,其大孔道评价指数由0.52迅速下降为0.32。大孔道评价结果与现场生产特征较为吻合,评价方法具有较好的适用性。

表5 油水井大孔道综合评价指数表

整理G104-5区块单井历年吸水产液剖面测试资料,计算单井剖面变异系数。根据单井剖面测试的日期,选择对应月份的单井大孔道评价指数,绘制大孔道评价指数与剖面变异系数散点图,如图2所示。从图中可以看出,总体上大孔道评价指数与剖面变异系数具有较好的相关性,验证了本文大孔道评价方法的可靠性。

图2 大孔道评价指数与剖面变异系数散点图

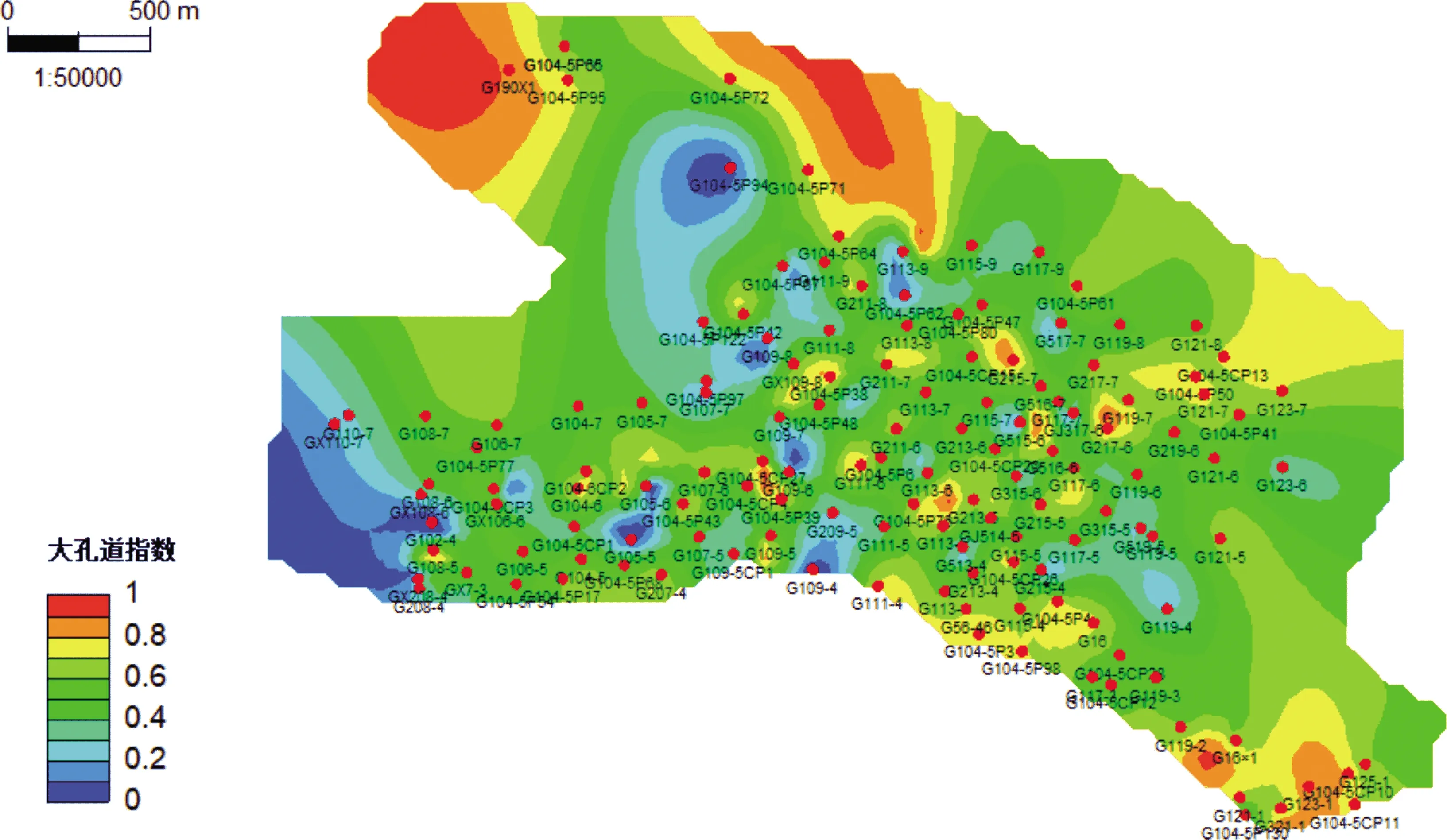

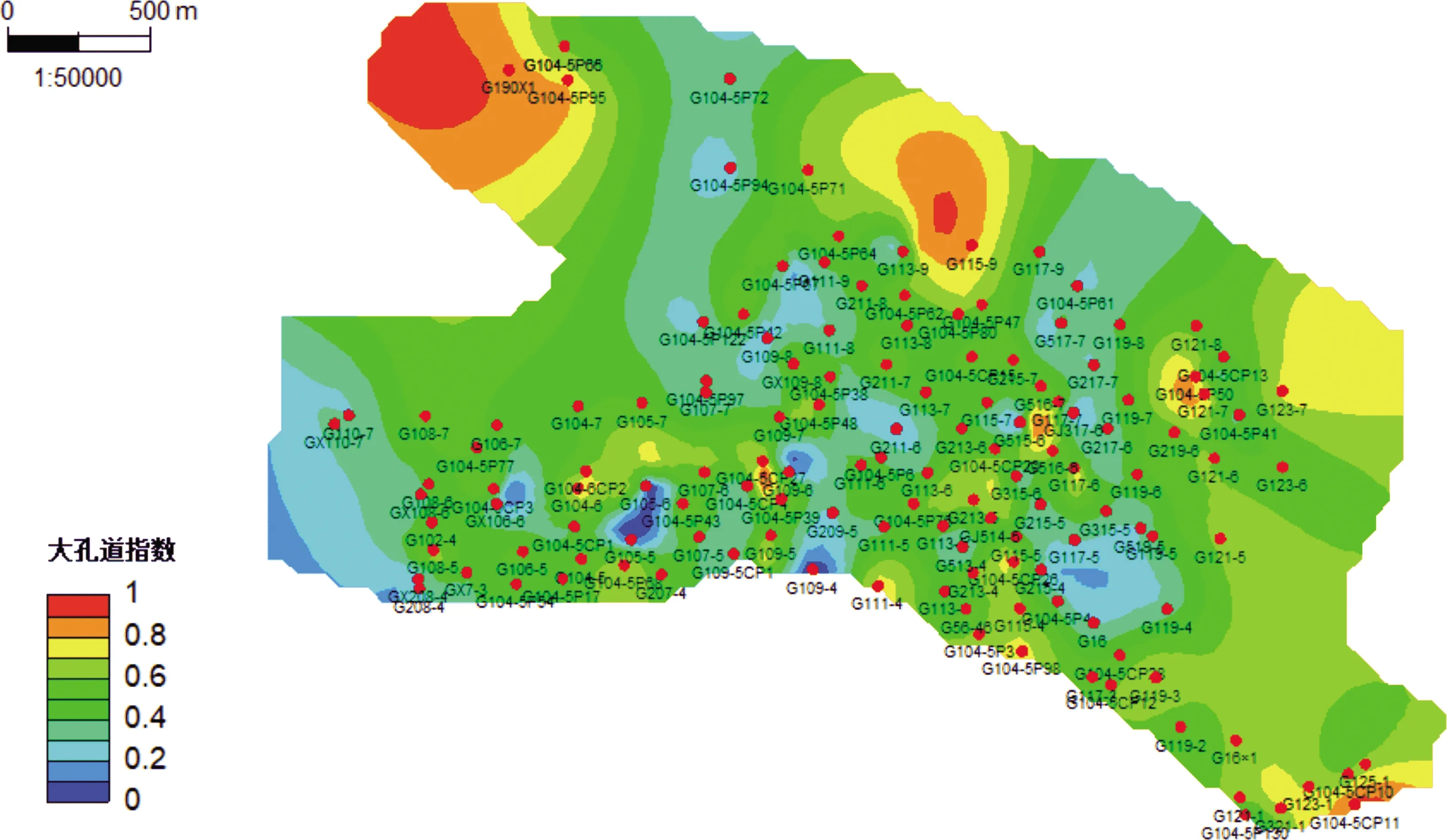

根据计算出的大孔道评价指数,绘制大孔道月评价指数平面分布图。图3和图4分别为区块2010年1月和2018年1月的大孔道评价指数平面分布图。从图中可以看出,在2010年整体上区块大孔道发育较为普遍,尤其在北部和东部的边水来水方向,大孔道发育较为严重;2010年之后,区块采取了多轮调剖调驱措施,在2018年区块北部和东部的大孔道有了一定改善,但是随着水线的推进,区块西南部逐渐发育大孔道;随着开采年限的增加,大孔道逐渐发育,近边水区域较远边水区域大孔道发育更加严重;调剖调驱措施能有效封堵部分大孔道,改善区块开发效果。建立月大孔道评价指数数据库并绘制平面分布图,能较好地反映G104-5区块Ng12—Ng131小层大孔道的分布及演化规律,为后续油田剩余油开发提供了地质依据。

图3 2010年1月大孔道评价指数平面分布图

图4 2018年1月大孔道评价指数平面分布图

3 结 论

(1)选取单井射开层位平均渗透率、渗透率突进系数、有效厚度、注水强度、单位厚度累计注入量、视吸水指数变化、产液强度、单位厚度累计产液量、含水率及产液指数变化等10项油水井动静态指标作为大孔道评价的指标参数,应用层次分析法确定指标权重,建立了大孔道模糊综合评判法。

(2)综合考虑油水井22种生产动态调整措施对大孔道评价的影响,基于模糊综合评判原理建立了一套大孔道动态评价方法,针对每一类调整措施大孔道评价参数的逻辑取值发生变化。层位措施调整时,单井平均渗透率、渗透率突进系数、有效厚度、注水强度、单位厚度累计注入量、产液强度、单位厚度累计产液量均发生改变;工作制度转变时,单井评价指标发生改变,同时单井累计注入量或产液量需重新计算。

(3)G104-5区块整体上大孔道发育较为普遍,距离边水较近的区域大孔道发育较为严重。调剖调驱措施能有效封堵部分大孔道,改善区块开发效果。计算大孔道评价指数,应用Petrel软件绘制大孔道随时间变化的分布图,能较好地反映区块大孔道的分布及演化规律,为后续油田剩余油开发提供指导。