政府审计能提升财政补贴对企业创新的促进作用吗?

2021-05-24张兴亮罗红雨

张兴亮,罗红雨

(1.南京审计大学 a.会计学院,b.智能管理会计与内部控制研究院,江苏 南京 211815;2.河南大学 商学院,河南 开封 475001)

一、引言

转变经济增长方式,变投资驱动为创新驱动,是当前我国的经济发展战略,其中提高企业的创新水平是落实创新发展战略的关键。由于企业创新活动风险高,因此企业创新的弱排他性会导致企业创新动力不足。给予企业财政补贴是政府促进企业创新发展一种常见的支持政策,有一定的理论依据,但其实际效果却颇具争议。部分研究发现,政府给予企业财政补贴能促进企业提高创新投入[1-2]。但也有相当一部分研究发现,财政补贴对企业创新投入产生了抑制效应[3-4],原因在于,财政补贴分配过程不透明[5],可能存在寻租行为[6],这些都导致财政补贴分配效率低下,甚至错配,财政补贴政策的初衷没能得到很好的实现。

以上分析表明,只有减少财政补贴分配中的错配行为,提高财政补贴的分配效率,才能提升财政补贴对企业创新的促进作用,这就需要对财政补贴的分配进行有效监督。《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)规定,审计机关对国务院各部门、地方各级人民政府及其部门的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督。因此,政府部门对企业分配的财政补贴自然要接受政府审计监督,审计监督越有效,财政补贴分配的真实性、合法性和效益性应当越高,越能促进企业提高创新投入。事实是否如此,需要进行验证。

目前,有少量文献探讨了政府审计在财政补贴创新促进效应中的作用。杨丽琴认为,财政补贴对企业创新既可能有激励效应,也可能有激励扭曲效应,要保证财政补贴的效果就必须发挥政府审计的作用[7],她指出财政补贴审计中存在的问题并提出了发挥政府审计作用的相关建议,但没有给出实证证据。郑伟宏和涂国前以2015年开始实施的重大政策落实情况审计作为自然实验,研究该政府审计对企业创新投入和创新产出有什么作用,研究发现,该政府审计能够提升企业创新投入和创新产出,其中的机理在于政府审计能够促进财政补贴以及税收优惠政策的优化和落实[8]。但该文并没有对政府审计进行直接衡量,尚不能观察到政府审计对财政补贴创新效应的直接影响。刘西国等研究政府审计与企业创新的直接关系,并探讨了内部控制在其中的调节作用[9]。综上,既有文献虽然对政府审计、财政补贴与企业创新的关系进行了初步探讨,但尚未提供政府审计影响财政补贴创新效应的直接证据,也没有探讨政府审计发挥作用的背景或条件,而研究这些内容,对于如何有效发挥政府审计在创新型国家建设中的作用有着重要意义。鉴于此,本文将分析政府审计在财政补贴分配中的监督作用,研究政府审计对财政补贴与企业创新投入关系的影响机制,实证检验政府审计在国家创新发展战略中所起的作用。

本文的主要贡献在于:其一,将探讨政府审计在提升财政补贴创新激励效果中的直接作用,剖析政府审计发挥作用的机理,这是对既有文献的必要补充,有一定的理论意义。其二,可以提供政府审计在国家创新发展战略中作用的微观证据,这对于如何进一步提高政府审计对财政补贴的监督力度,降低财政补贴的错配程度等,将有一定的实际应用价值。

二、理论分析与研究假设

若财政补贴的分配是真实、合法以及有效的,则财政补贴能促进企业提高创新投入,其中的具体原因体现为两个方面。一方面,既有理论认为,研发活动的外部性以及风险问题会导致市场失灵,如果政府不干预,仅依靠市场的力量,会导致创新投入低于社会最佳水平[10]。Griliches提供了市场失灵导致私人研发投入较少的实证证据[11]。给予企业财政补贴,能够弥补企业从事创新活动所产生的私人收益与社会收益的差距[12],从而能将技术创新产生的外部性进行内在化,激励企业创新。另一方面,财政补贴除了能够克服市场失灵外,还能向市场传递企业是值得信任的信号[13],这有助于企业获得外部融资,缓解融资约束。基于信号理论,既有研究发现,中国上市公司获得财政补贴能够帮助企业获得更多的信用融资[14],对企业研发投入具有额外的激励效应[15]。

财政补贴起到创新提升效应的前提是财政补贴的分配是真实的、合法的、有效的。若这个前提不能得到保证,比如财政补贴的分配中存在信息不对称以及寻租等问题,那么,财政补贴对企业创新投入就可能会产生抑制效应。由于信息不对称,企业可能会向政府部门发送虚假的创新信号,导致财政补贴错配,政府部门给予这样的企业财政补贴会对创新产生“逆向”激励[16]。换言之,信息不对称会导致财政补贴分配过程中出现逆向选择问题,如此财政补贴很难发挥作用。另外,在财政分权的背景下,地方政府对于财政补贴的标准、补贴对象的选择均有较大的自由权,在缺乏有效监督的情况下,会产生严重的“设租”和“寻租”问题[17]。在这种情况下,企业能否获取补贴以及获得多少补贴不是取决于企业创新水平和发展前景,而是取决于企业的寻租水平,当企业动用大量物力和资源用于寻租,用于维持与政府部门的关系,企业增加创新投入的动力和能力会受到显著的抑制。综上,只有提高财政补贴的有效性,减少财政补贴分配中的错配行为,才能提升财政补贴对企业创新的促进作用,这就需要对财政补贴的分配进行有效监督,那么,政府审计在其中能发挥什么样的作用?

政府审计是维护国家经济安全的重要机制[18],是监督公共受托责任履行情况的重要制度安排。《审计法》第五条规定,审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉;第九条规定,地方各级审计机关对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作,审计业务以上级审计机关领导为主;第二十八条规定,上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,可以直接进行审计。以上三个条款可以总结为审计机关的审计监督是独立的、可以向上报告以及直接对下审计,这从法律上保障了政府审计的权威性和威慑性。因此,当审计机关对审计中发现的违规金额、损失浪费金额以及管理不规范金额等问题进行揭示,对违反财政收支行为采取责令期限交纳应上缴的款项等措施时,对政府部门的财政收支行为会产生很强的威慑效应。

财政补贴的分配属于政府部门财政支出的组成部分,在“审计全覆盖”的背景下自然要接受审计监督。审计机关对财政补贴分配过程监督力越强,政府部门分配财政补贴的谨慎性就越高,就越会严格审查企业上报的信息,发现虚假信息的可能性就越高,财政补贴分配中逆向选择发生的可能性就越低。同时,政府审计的威慑力越大,政府部门确定财政补贴的标准就越客观,选择财政补贴对象就越公正和谨慎,“设租”和“寻租”问题就会越少。因此,政府审计的威慑力会降低财政补贴的错配程度,提高财政补贴分配的真实性、合法性和效益性,如此将提高财政补贴在克服市场失灵中的作用,促进企业提高创新投入。另外,政府审计的威慑力还会进一步增强财政补贴的信号作用,因为那些在严格审计监督下获得财政补贴的企业,更会得到银行等金融机构的青睐,更容易获得创新所需要的资金。可以说,政府审计的威慑效应越大,财政补贴分配所引起的信号效应就越能引导社会资源配置到接受补贴的企业,企业可用于创新活动的资源就越多,因而越能促进企业提高创新投入。基于以上分析,本文提出假设1:

H1:政府审计的威慑效应能够提高财政补贴对企业创新投入的促进作用。

《审计法》第九条规定了审计机关在行政上归属于当地政府领导,在业务上归上级审计机关领导。这种双重领导体制的目的在于保证审计机关在业务上的独立性。但不可否认的是,审计机关一定程度上还面临审计难、落实审计决定难等这些问题,审计决定存在过滤现象,即实际处理的问题小于审计中发现的问题[19]。《审计法》第四章审计机关权限规定,审计机关对于违反财政收支行为的,有权制止和纠正,对于有关主管部门不纠正的,审计机关提请有权处理的机关进行处理,且审计机关履行审计监督职责时,可以提请公安、监察等部门的协助。这说明,审计处理的落实效果很大程度上内生于当地的制度环境。若当地的制度环境较好,比如法制环境较好,落实审计决定的情况也可能较好,审计过滤现象就会较少发生。潘孝珍等研究发现,在法制环境越差的地区,政府审计整改环节越难落实到位,政府审计的治理效应就越难发挥[20]。因此,可以预计,当地的法制环境越好,可能越有助于发挥政府审计的威慑效应,政府审计越可能提高财政补贴对企业创新投入的促进作用。基于以上分析,本文提出假设2:

H2:相较于法制环境较差地区,政府审计威慑效应提高财政补贴对企业创新投入的促进作用在法制环境较好地区更显著。

三、研究设计

(一) 研究假设的检验方法

1. 假设1的检验方法

为了检验假设1,本文设计以下检验模型,并进行OLS估计:

RD=β0+β1Sub+β2(Sub×Audit)+β3Audit+β4Size+β5Lev+β6Fix+β7ROA+β8Age+β9Growth+β10Cash+β11Fshare+∑Year+∑Ind+ε

(1)

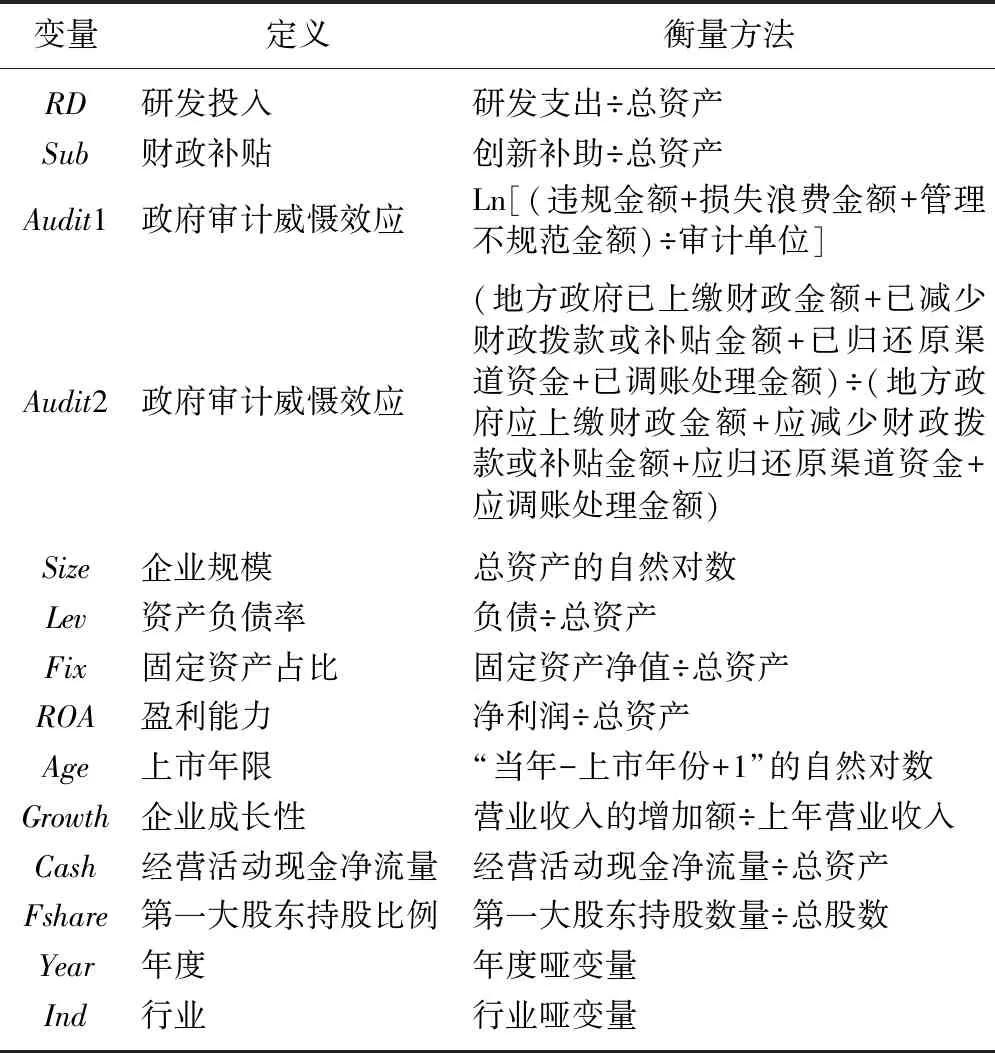

模型(1)中的Audit为政府审计的威慑效应,参考刘雷等[21]、王会金和马修林[22]以及黄溶冰[23]的方法,本文分别采用Audit1和Audit2对其进行衡量,具体衡量方法见表1所示。

Sub为财政补贴。企业获得的财政补贴除与创新有关的补贴外,还包括诸如亏损补贴、价格补贴等与创新无关的补贴。本文所指的财政补贴是指创新补贴,具体衡量方法与郭玥的研究方法[24]一致,从企业年度财务报表附注的“营业外收入”项目中筛选出与创新有关的政府补助进行加总,然后除以总资产。

Size、Lev、Fix、ROA、Age、Growth、Cash、Fshare为控制变量,具体定义及衡量方法见表1所示。除这些变量外,模型(1)还控制了年度(Year)和行业(Ind)。

模型(1)中的Sub×Audit是财政补贴(Sub)与政府审计威慑效应(Audit)的交乘项,由于本文用两种方法衡量政府审计的威慑效应,因此实际的交乘项有两个,分别为Sub×Audit1和Sub×Audit2。需要说明的是,由于要建立交乘项,本文对Audit1和Audit2进行了中心化处理,然后再建立上述交乘项。在稳健性检验部分,本文将重新设计Audit1和Audit2,将其标准化在0~1范围内,然后再进行稳健性检验。

若假设1成立,则模型(1)中交乘项Sub×Audit的回归系数β2应显著大于0,表示政府审计的威慑效应显著提升了财政补贴对企业创新投入的促进作用。

表1 变量定义与衡量方法

2. 假设2的检验方法

为了检验假设2,本文按照企业所处省份或地区的法制环境,将样本分成“法制环境好”和“法制环境差”两个子样本,然后在这两个子样本中对模型(1)进行OLS估计。本文采用王小鲁等发布的《中国分省企业经营环境指数2017年报告》中“企业经营的法制环境”指标衡量法制环境[25]。具体而言,首先计算各省份或地区历年来法制环境的均值作为该省份法制环境得分,然后与财务数据合并形成研究样本,在该样本中按法制环境的样本中位数将样本分成“法制环境好”和“法制环境差”两个子样本。若假设2成立,则交乘项Sub×Audit的回归系数β2在“法制环境好”的样本中更显著。

(二) 样本选择与数据来源

本文选择中国A股上市公司为研究样本,政府审计数据来源于《中国审计年鉴》,企业获得的财政补贴数据来源于同花顺数据库(iFinD),其他财务数据均来自于国泰安数据库(CSMAR),法律环境数据来源于《中国分省企业经营环境指数2017年报告》。考虑政府审计数据、财政补贴数据的可得性,本文的样本期间为2009—2017年。在删除金融业上市公司、所有者权益为负的公司、ST公司、*ST公司以及数据不全的记录后,共得到12922个观测值。数据处理和分析采用Stata15.0软件。

四、实证结果及分析

表2 主要变量的描述性统计结果

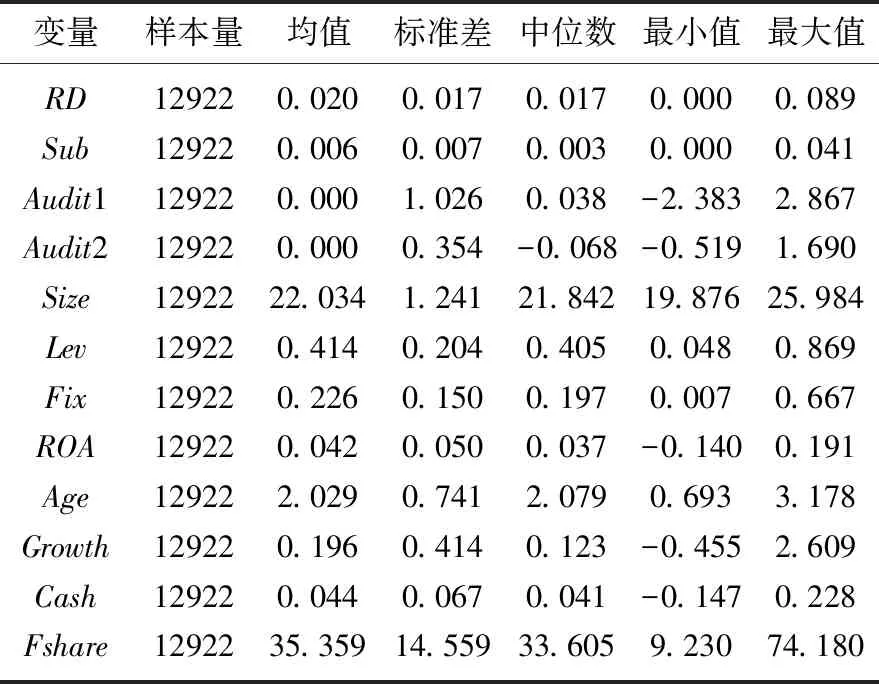

(一) 描述性统计

表2报告了主要变量的描述性统计结果。为了克服异常值对研究结果的不利影响,本文对所有连续变量在1%和99%分位数上进行了Winsorize处理。RD的均值为0.020,最小值为0,说明样本中有的企业没有研发投入。Sub的最小值为0,说明样本中有的企业并没有获得财政补贴。由于对Audit1和Audit2进行了中心化处理,因此,这两个变量的均值都为0。Fix的最大值为0.667,说明总资产中有66.7%的资产属于固定资产,属于重资产经营模式,最小值为0.007,即固定资产仅占总资产0.7%,属于轻资产经营模式。

(二) 回归分析

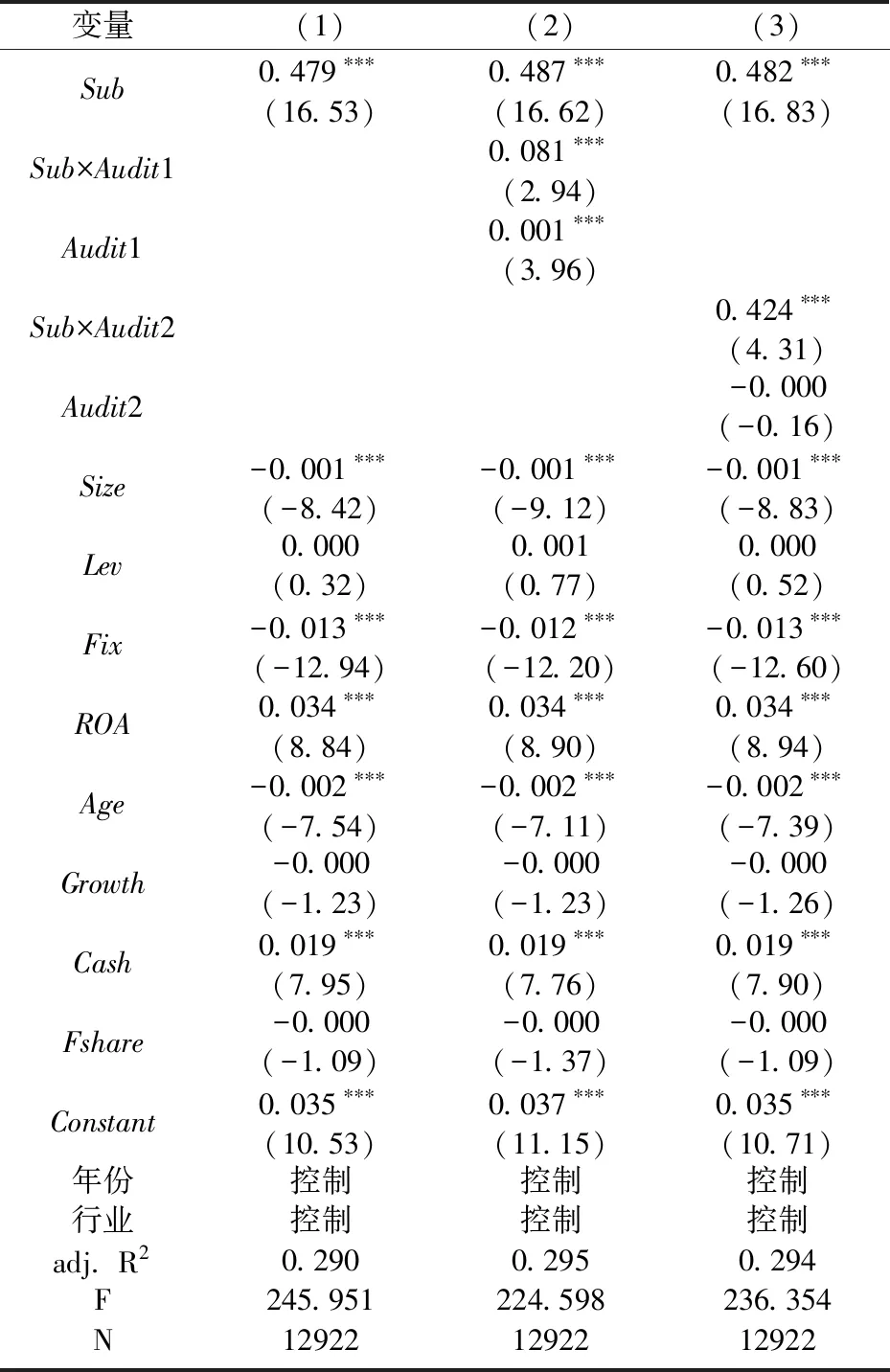

表3报告了模型(1)的OLS估计结果。列(1)是不包括政府审计以及交乘项的回归结果,Sub的回归系数为0.479,t值为16.53,在1%水平上显著,这说明财政补贴能够促进企业提高创新投入。列(2)考察了以Audit1衡量政府审计威慑效应时政府审计对财政补贴与企业创新投入之间关系的影响。此时Sub的回归系数显著为正,表示当Audit1为0时,即政府审计威慑效应取样本均值时,财政补贴对企业创新投入有促进作用。交乘项Sub×Audit1的回归系数为0.081,t值为2.94,在1%水平上显著,这说明随着政府审计威慑效应的提高,财补贴对企业创新投入的促进作用也在显著提高。列(3)是以Audit2衡量政府审计威慑效应时的回归结果。此时Sub和交乘项Sub×Audit2的回归系数均显著为正,说明政府审计的威慑效应显著提升了财政补贴对企业创新投入的促进作用。以上结果与假设1一致,假设1得到支持。

表3 假设1的检验结果

表4 假设2的检验结果

在控制变量方面,Size的回归系数显著负,表明企业规模越大,创新投入越低。Lev的回归系数不显著,说明企业杠杆水平与创新投入之间不存在显著的线性关系。Fix的回归系数显著为负,说明固定资产占比越大,企业创新投入越少,即采取重资产经营模式的企业,较难创新。ROA的回归系数显著为正,说明企业盈利能力越好,越可能进行更多的创新。Age的回归系数显著为负,说明上市年限越长的企业,创新投入越少。

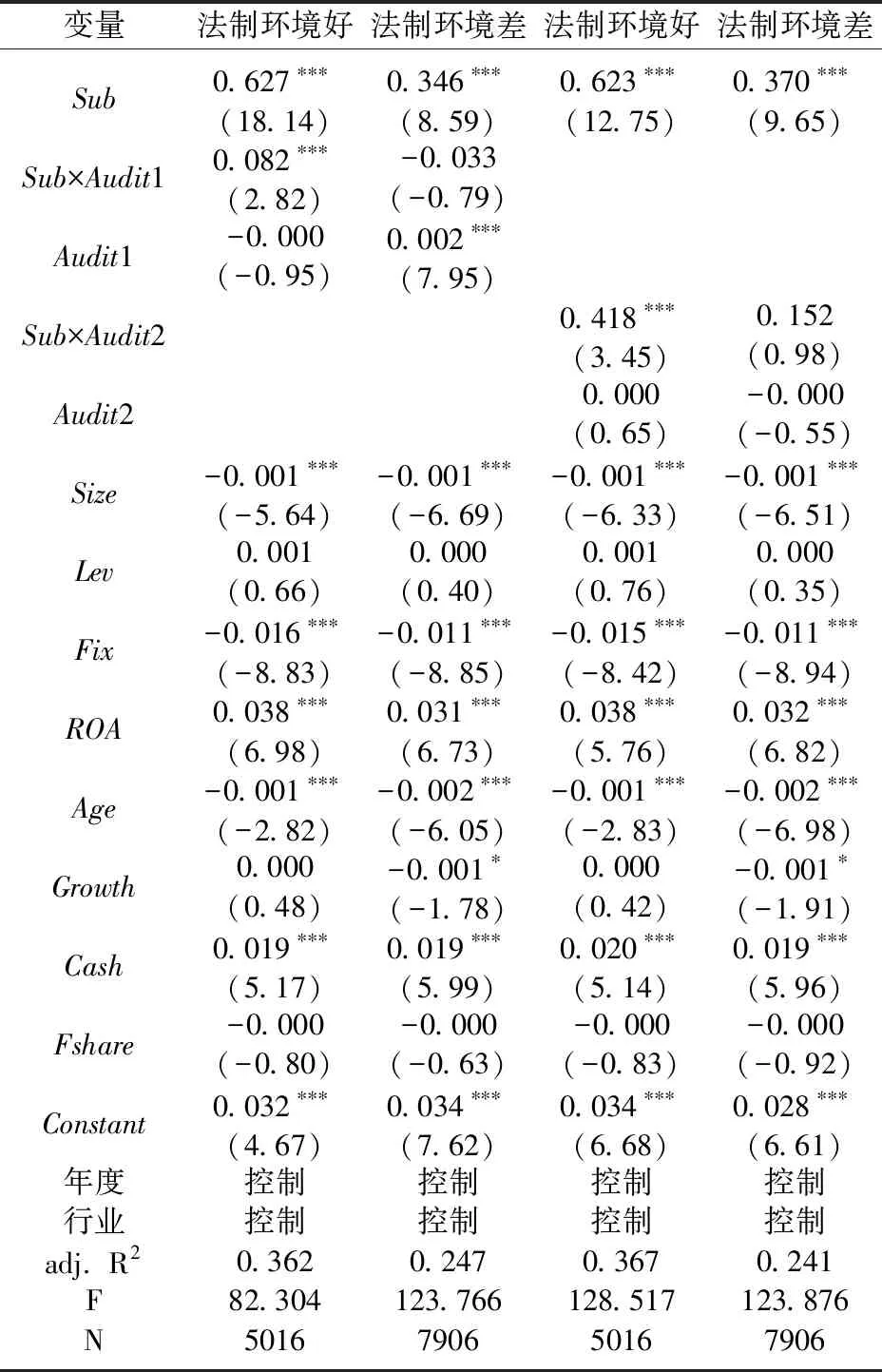

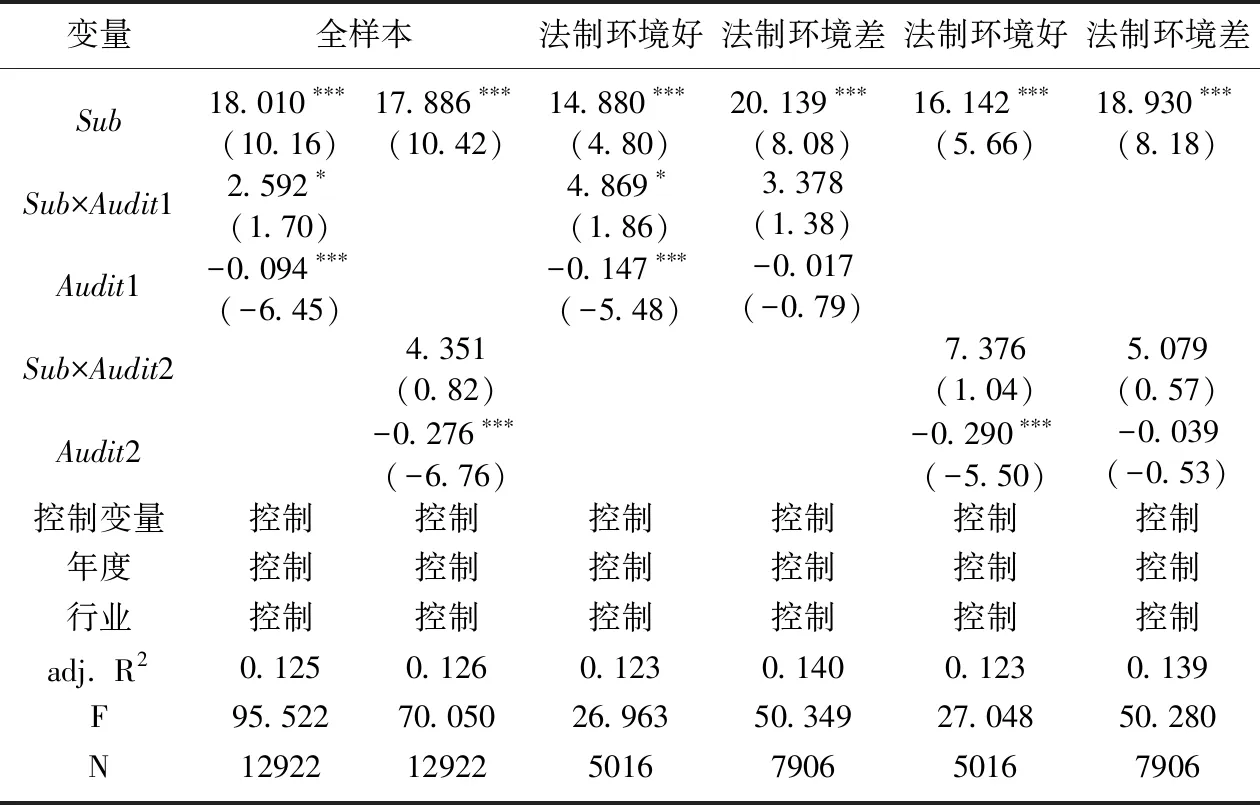

表4报告了模型(1)在“法制环境好”和“法制环境差”两个子样本中的估计结果,即假设2的检验结果。列(1)、列(2)是以Audit1衡量政府审计威慑效应的估计结果,结果显示,交乘项Sub×Audit1的回归系数仅在“法制环境好”的子样本中显著为正,而在“法制环境差”的子样本中不显著,这说明相对于法制环境差的地区,在法制环境好的地区,政府审计威慑效应提升财政补贴对企业创新的促进作用更显著。列(3)、列(4)是以Audit2衡量政府审计威慑效应的估计结果,交乘项Sub×Audit2的回归系数依然仅在“法制环境好”的子样本中显著为正,与列(1)、列(2)的结果一致。以上结果说明政府审计的威慑效应内生于法制环境,当法制环境越好时,政府审计越能发挥威慑效应,越能提高财政补贴对企业创新的促进作用,假设2得到支持。

(三) 进一步研究

1. 机制检验

本文在理论分析部分提出,政府审计之所以能提升财政补贴对企业创新投入的促进作用,原因在于政府审计的威慑效应能够减少财政补贴的错配程度,使得真正需要获得补贴的企业能够获得补贴,从而提高财政补贴的效果。政府审计的这一影响机制是否确实存在,需要进一步检验。

白俊红、王彦超等发现财政补贴对民营企业的创新投入有显著的激励效应,但对国有企业创新投入的影响不显著[26-27]。栾强和罗守贵发现,政府的创新资助对国有企业创新绩效没有显著影响,但显著提高了民营企业的创新绩效[28]。原因在于,国有企业比民营企业更容易获取外部融资,财政补贴对于国有企业的信号作用不如对民营企业的作用大[29]。因此,若财政补贴更多地向民营企业分配,则能提高财政补贴的效果,减少财政补贴的错配程度。如果随着政府审计威慑效应的提高,更多的财政补贴分配到了民营企业,则说明政府审计有效降低了财政补贴的错配程度。

表5 政府审计威慑效应的机制检验

为了检验政府审计通过降低财政补贴的错配程度从而提升财政补贴对企业新投入的促进作用,本文以下将模型(1)分别在国有企业和民营企业组中进行回归,回归结果见表5(1)由于论文篇幅有限,表5及后续的其他表格均没有报告控制变量的回归结果,需要的读者可向作者索取。。若政府审计确实能降低财政补贴的错配程度,则随着政府审计威慑效应的提高,财政补贴更多地从国有企业转移到民营企业,那么,相对于国有企业,交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2的回归系数在民营企业中应当更显著为正。表5中的回归结果与上述预测一致,这些结果进一步证明政府审计确实通过降低财政补贴的错配程度从而提升了财政补贴对企业创新投入的促进作用。

需要进一步说明的是,民营企业可能通过建立政治关联等方式获取更多的财政补贴,因此民营企业财政补贴的增加可能并非来自于政府审计的威慑效应(2)感谢匿名审稿专家的建议,当然文责自负。。为了排除这种可能性,我们参考张兴亮和严明的方法[29],将民营企业实际控制人是现任或前任的人大代表、政协委员或工商联委员的企业认定为有政治关联的民营企业,然后将这些有政治关联的民营企业从样本中剔除,再将模型(1)在“无政治关联的民营企业”样本中进行OLS估计,结果见表5中的最后两列。结果显示,交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2的回归系数依然显著为正,这说明,剔除政治关联的影响后,依然能够观察到政府审计的威慑效应,政府审计能提升财政补贴的效率,促进企业创新。

2. 能否促进创新产出

本文以上分析了政府审计是否能提升财政补贴对创新投入的促进作用,进一步地,政府审计能提升财政补贴对创新产出的促进作用吗?为了分析这一问题,本文以企业当年独立申请的发明专利、实用新型专利、外观设计专利总数量的自然对数衡量创新产出,企业当年独立申请的专利数量等数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS),将模型(1)的因变量替换成创新产出(专利),然后将模型(1)在全样本以及“法制环境好”和“法制环境差”两个子样本中回归,表6报告了回归结果。

表6 政府审计、财政补贴与创新产出

在全样本的估计结果中,Sub的回归系数显著为正,即财政补贴有助于企业的创新产出,交乘项Sub×Audit1的回归系数为2.592,t值为1.70,说明政府审计能显著提升财政补贴对企业创新产出的促进作用。当采用Audit2衡量政府审计时,交乘项Sub×Audit2的回归系数为4.351,t值为0.82,说明有微弱证据表明政府审计能提升财政补贴对企业创新产出的促进作用。在“法制环境好”和“法制环境差”两个子样本的回归结果中,当采用Audit1衡量政府审计时,交乘项Sub×Audit1的回归系数仅在“法制环境好”的子样本中显著为正,在“法制环境差”的子样本中不显著,说明政府审计在法制环境好的情况下才能发挥威慑效应,这与假设2的基本逻辑是一致的。

综合以上结果并结合表3和表4中的结果,可以说,政府审计能提升财政补贴对企业创新的促进作用,能提升企业的创新投入和创新产出。

五、稳健性检验

(一) 遗漏变量问题

模型(1)的残差项中可能存在与财政补贴相关的因素,这种因遗漏变量所导致的内生性问题会使得OLS估计结果是有偏的。为了纠正这种因遗漏变量所导致的内生性问题,本文参考刘春济和高静的方法[30],以财政补贴的行业均值作为财政补贴的工具变量,然后采用两阶段回归法(2SLS)再对假设1和假设2进行检验。第一阶段的回归模型如模型(2)所示。

Sub=λ0+λ1IndSub+λ2Size+λ3Lev+λ4Fix+λ5ROA+λ6Age+λ7Growth+λ8Cash+λ9Fshare+∑Year+ω

(2)

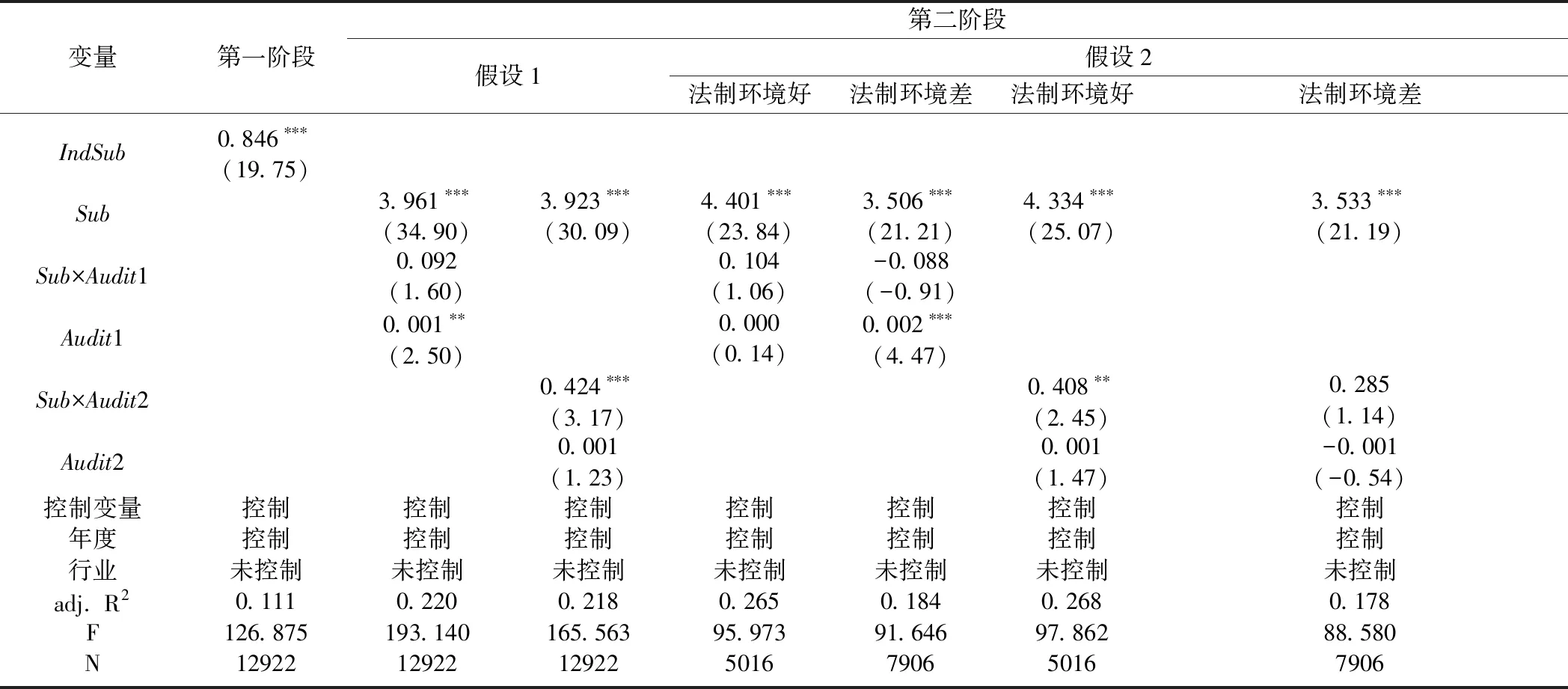

其中,IndSub为财政补贴的行业均值,是Sub的工具变量,其他变量的定义与模型(1)相同。表7报告了2SLS估计结果。在第一阶段估计结果中,IndSub的回归系数为0.846,且在1%水平上显著,即财政补贴的行业均值与企业获得的财政补贴高度正相关。在第二阶段针对假设1的检验结果中,交乘项Sub×Audit1的回归系数为正,t值为1.60,显著性水平接近10%,Sub×Audit2的回归系数均显著为正,即考虑可能存在的遗漏变量问题后,政府审计的威慑效应依然能提升财政补贴对企业创新投入的促进作用,假设1依然得到支持。

在第二阶段针对假设2的估计结果中,当以Audit1衡量政府审计威慑效应时,交乘项Sub×Audit1的回归系为在法制环境好的样本中为正,t值为1.06,而在法制环境差的样本中为负,且不显著,这一结果并没有拒绝假设2。当以Audit2衡量政府审计威慑效应时,交乘项Sub×Audit2的回归系数在法制环境好时为0.408,且高度显著,其远大于法制环境差时不显著的回归系数0.285,这一结果与假设2一致。以上结果意味着,在考虑遗漏变量问题后,仍然有证据表明当法制环境越好时,政府审计的威慑效应越能提升财政补贴对企业创新投入的促进作用,假设2依然得到支持。

表7 2SLS估计结果

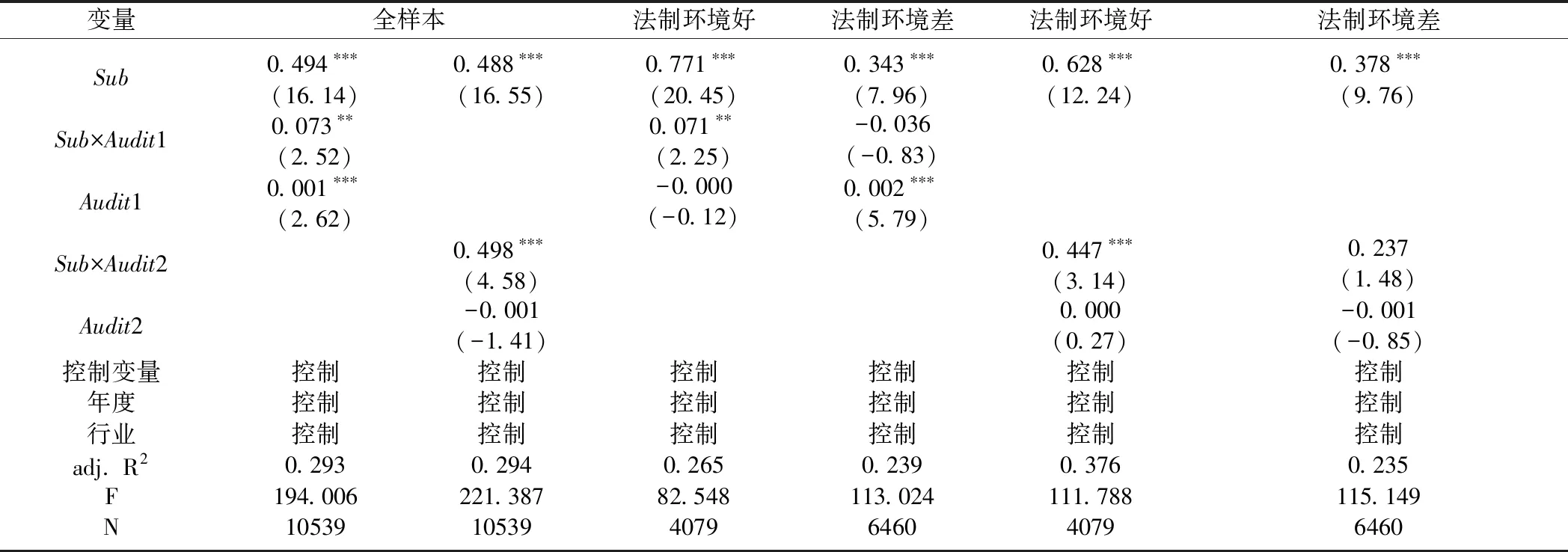

(二) 以t+1期创新投入作为因变量

企业获得的财政补贴与创新投入之间可能是反向因果关系,即有一定创新基础或有一定创新投入的企业才可能获得财政补贴。此外,财政补贴对企业投资的影响有一定的滞后性[31]。综上,为了提高研究结果的可靠性,本文以t+1期的创新投入作为因变量,然后再对模型(1)进行估计,结果见表8。在全样本的估计结果中,交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2的回归系数均显著为正,说明政府审计能提升财政补贴对下一期创新投入的促进作用。在子样本的回归结果中,交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2的回归系数仅在“法制环境好”的子样本中显著为正,在“法制环境差”的子样本中不显著。以上结果说明,考虑到反向因果关系以及财政补贴作用的滞后性,假设1和假设2依然得到支持。

表8 以t+1期的创新投入作为因变量

(三) 重新设计变量Audit1和Audit2

由于要设计交乘项,本文以上分别对Audit1和Audit2进行了中心化处理。为了进一步验证研究结论的可靠性,本文参考Biddle等的交乘项设计方法[32],将Audit1和Audit2标准化在0~1范围内,再设计交乘项。具体地,将Audit1和Audit2按其十分位数分组,各组的值依次赋值为1~10,然后用将各组的值减1后除以9,从而将Audit1和Audit2标准化在0~1范围,最后与Sub形成交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2。

本文对重新设计Audit1和Audit2后的结果进行估计(3)限于篇幅,表格略去, 留存备索。。在对假设1的检验结果中,交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2的回归系数依然显著为正,即假设1依然得到支持。在对假设2的检验结果中,交乘项Sub×Audit1和Sub×Audit2的回归系数仅在法制环境好时显著为正,在法制环境差时不显著,且法制环境好时,交乘项的回归系数要大于法制环境差时的回归系数,这些结果依然支持假设2。

六、结论性评述

财政补贴作为促进企业创新的常见政策有较合理的理论基础,但由于信息不对称以及财政补贴分配中的“设租”和“寻租”等问题的存在,财政补贴的分配效率低下甚至出现错配,减弱了财政补贴对企业创新的促进作用。财政补贴的分配受政府审计的监督,政府审计的威慑力越强,财政补贴的错配程度越小,财政补贴就越能发挥促进创新的作用。基于这些理论分析,本文基于《中国审计年鉴》中的政府审计数据以及中国上市公司的财务数据,研究发现:政府审计的威慑效应能显著提升财政补贴对企业创新的促进作用,但政府审计的威慑效应内生于当地的法制环境,只有在法制环境较好的地区,政府审计才能有效发挥威慑效应,才能有效提升财政补贴对企业创新的促进作用。从促进企业创新这一微观角度来说,政府审计在国家创新发展战略中的确发挥了重要作用。

基于上述研究结论,本文提出以下建议:第一,如何激励企业创新是目前我国实施创新发展战略面临的重要问题,要充分发挥政府审计在解决这一问题中的作用。对于政府审计机关而言,需要加大对财政补贴分配的专项审计,充分发挥政府审计的威慑效应,减少财政补贴的错配问题,提高财政补贴分配的真实性、合法性和效益性。第二,政府审计发挥监督作用受当地法制环境的影响和制约,必须加大当地公安、监察等部门对政府审计机关的支持力度,形成联动机制,使审计决定得到有效落实,减少审计过滤现象的发生,减少审计难,审计结果落实难的问题,从而提升政府审计的威慑力,确保政府审计在国家创新发展战略中发挥应有作用。

需要进一步说明的是,政府审计是减少财政补贴错配的机制之一,其他能够减少财政补贴错配的机制,如媒体监督机制、企业内部治理机制等,还需要进一步挖掘,需要进一步研究这些机制与政府审计的关系以及协同问题,从而全面厘清政府审计对财政补贴发挥监督作用所需要的治理环境,这是未来有价值的研究方向。