分布式储能电站设计与安全防护

2021-05-21国网经济技术研究院有限公司吴志力金强李红军

/国网经济技术研究院有限公司 吴志力 金强 李红军/

1 分布式储能应用模式

随着电动汽车规模化发展,充电设施大量接入,电网负荷峰谷差逐渐增大,传统发电端的有功调节手段难以完全满足电网发展需要。同时,“双碳”目标下新能源的大规模接入所带来的发电侧随机波动使电网源荷间的匹配难度增大,对电网调节能力提出了更高的要求,在配电侧,分布式电源与充电负荷等带来的源荷匹配矛盾更加突出,传统的调节方式难以协调发配用的时空差异。分布式储能作为一种能量调节设备,日益受到重视,工程应用的普及带来储能产业的快速发展。分布式储能在配电侧可以与分布式电源、公共电网、用户负荷等匹配建设运行,形成几种典型的应用模式。

1.1 分布式储能参与分布式电源运行调节

光伏、风电等分布式电源具有随机波动性,因此功率输出难以精确预测并控制,如果不经辅助的调节,在系统安全运行的约束下,部分时段存在弃风、弃光现象,造成可再生资源的浪费。分布式储能与分布式电源联合运行,在发电功率大而系统需求小时将电量存储,在发电功率降低而系统需求大时释放电量,使发电特性与负荷需求匹配可以减少功率返送带来的影响,也可以平抑发电侧高频波动,能够有效提高配电网对分布式电源的消纳能力。

1.2 分布式储能参与负荷特性调节

电动汽车在配电网负荷高峰时的集中充电行为,易与传统负荷高峰时段重叠,使负荷峰值进一步增加,从而加重变压器的运行负担,可能导致变压器、线路等设备设施重过载。通过扩容变压器等方式来解决高峰时段的重过载会产生较大的升级改造投资,而在非高峰负荷时段其设备负载率又不高,造成资产利用率低,降低运营经济性。通过储能的调节,可以改善电力负荷特性,削峰填谷,平抑尖峰负荷,缓解电网设备设施升级扩容的要求,提高设备利用率。同时,利用分布式储能平抑负荷峰谷也有利于降低线路损耗,提升电网运行效率。

1.3 分布式储能市场化运行

在配电网分时电价差异显著的地区,投资建设分布式储能,利用分布式储能的存储作用,在配电网电价较低(负荷用电低谷)时购电存储电能,在配电网电价较高(负荷用电高峰)时释放电能获得售电收益,实现储能的盈利。用户投资分布式储能可以改善负荷需求特性,使用电与分时电价相适应,以减少全天的电力消费金额。在电网辅助服务价格政策不明确的条件下,对于大用户仍然具有一定的经济性。

2 分布式储能电站设计

分布式储能电站的设计包括站址选取、一次系统设计、二次系统设计、土建与环保等,经过多年的工程实践,目前已形成较为成熟的设计方案。

2.1 站址选择

分布式储能电站合理的站址选取,对储能电站投资效益、安全运行起着至关重要的作用。分布式储能电站站址的选取应综合考虑工程周边供电网络现状及发展,并兼顾电网安全、工程可行性、节约资源等方面要求,须严守储能安全红线,充分考虑对周边输变电设施等的安全影响,预留足够的防火安全距离。由于储能电站的特殊性,储能电站不应设在人员密集的地方,应避开易燃易爆场所,综合考虑污秽情况宜避开大气严重污秽区及严重盐雾区。站址应有良好的地质条件,避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和易发生滚石场所等不良地质构造区域。

2.2 一次系统设计

分布式储能电站一次系统设计主要包括主接线、电气设备导体选择、绝缘配合和过电压保护等,是实现储能稳定运行的基础。主接线可以采用双分裂变压器接四台储能变流器的方式,在技术上成熟可行,并可节省大量电器设备。电网侧分布式储能运行可靠性要求较高,一般采用单母线分段接线,宜采用两回以上并网线路。用户侧和分布式电源侧分布式储能电站容量较小,投入和切除较灵活,配电部分可根据需要采用单元接线、单母线接线或单母线分段接线。中压开关柜推荐采用金属铠装移开式开关柜,也可采用气体绝缘金属封闭式开关柜。分布式储能电站应与所接入电网的接地形式相适应。交流避雷器常靠近变压器线路侧套管安装,以限制变压器一次侧过电压和二次侧过电压。对于架空线路出线,易遭受雷击等大气过电压侵袭,需要配置线路避雷器,以防止大气过电压侵入线路和开关柜。

2.3 二次系统设计

分布式储能电站二次系统设计主要包括保护与调度自动化、通信等内容,是实现储能灵活调控的关键。由于分布式储能可向电网输出功率并参与电网运行调节,保护与调度自动化可参考分布式电源的配置模式。例如,分布式储能采用专线接入变电站或开关站10kV母线时,可在变电站或开关站侧配置纵联电流差动保护,并采用过电流保护作为后备保护;分布式储能系统根据电网管理要求纳入地市或县(区)公司调控运行管理,上传信息包括并网设备状态、并网点电压、电流、有功功率、无功功率和发电量,调控中心应实时监视运行情况。通信系统因地制宜采用光纤通信、无线通信等通信方式,无线通信采用专网或GPRS、CDMA无线公网通信方式时需严格加密,当有控制要求时,不得采用无线公网通信方式。

2.4 土建与环保

分布式储能电站土建设计与变电站设计类似,遵循安全与经济原则,为储能设备可靠运行提供建筑基础。目前,储能电站建设形式分为全户外式和半户内式两种布置形式。储能电池通常布置于预制舱内部,当配电设施、储能变压器、储能变流器等设备布置于建筑物内时为半户内式建设形式,当配电设施、储能变压器、储能变流器等设备全部布置于建筑物外时为全户外式储能电站。站内道路宜采用环形道路,储能电站大门宜面向站内电气主设备运输道路。

现代社会对工业设施的环保要求越来越高,环保设计也占有越来越重要的地位。由于储能变流器、变压器、SVG等设备在运行状态下会发出噪音,应在设计及基建时采取降噪措施,同时为储能设备产生的有毒、有害物质提供排泄通道、收集与存储空间。

3 分布式储能电站安全防护技术

安全问题是制约储能行业发展的主要难点之一,也是工程建设中需要特别注意的环节。近年来,国内外发生多起储能电站火灾或爆炸事件,造成极大的财产损失。目前,储能电站行业尚未建立统一的安全标准,缺乏健全可靠的安全措施。

3.1 储能电站安全风险

分布式储能主要采用铅酸电池、磷酸铁锂电池等电化学储能电池。铅酸电池技术较成熟,安全级别高,但是能量密度较小,已不再是主流储能电池;磷酸铁锂电池能量密度高、循环寿命长、充放电倍率高,是目前最广泛使用的电池类型。磷酸铁锂电池稳定性较好,但在制造工艺不达标、运行环境差、运维手段低等情况下也存在安全隐患,由此造成火灾爆炸等将会给储能电站设备及人身安全造成较大的威胁。

热失控是造成储能电池火灾的主要因素。以磷酸铁锂电池为例,其正极材料为磷酸铁锂,其化学属性较稳定,热失控情况下磷酸铁锂在700~800℃时发生分解并可能发生燃烧。同时,锂离子电池中的电解液是用有机溶剂配制而成,其易燃的程度不亚于汽油。正极的氧化剂和负极的还原剂只隔一层微米级厚的隔膜,内部短路则剧烈生热;正常的充放电时,电池内阻也产生发热。

电池单体(电芯)是构成储能电站的细胞,其性能的变化直接影响电站的运行状态。通常情况下,电芯单体应具有严格的参数一致性和稳定性,在正常的充放电过程中热量积累速度不应超过限值,热量可经过介质及外壳传导并使温度限制在一定范围内,能够保持安全稳定。但是,电芯单体不可避免地存在差异,单体电芯之间的状态差异主要包括单体初始差异和使用过程中产生的参数差异,电芯设计、制造、存储以及使用过程中存在多种不可控制的因素,会影响电芯的一致性。电芯参数与性能的差异可能导致局部热量过度积累而异常升温,如不能及时发现将导致热失控。

此外,电弧、雷电、过载、短路等故障或异常运行状态也可能导致热量大量积累,在达到一定温度时,正极上的氧化剂可与电解液发生化学反应,热量进一步加速积累造成热失控,继而发生燃烧、深度爆炸等事故。同时,电池因其化学燃烧属性,采用常规的灭火器、水喷淋等手段难以抑制火势蔓延。

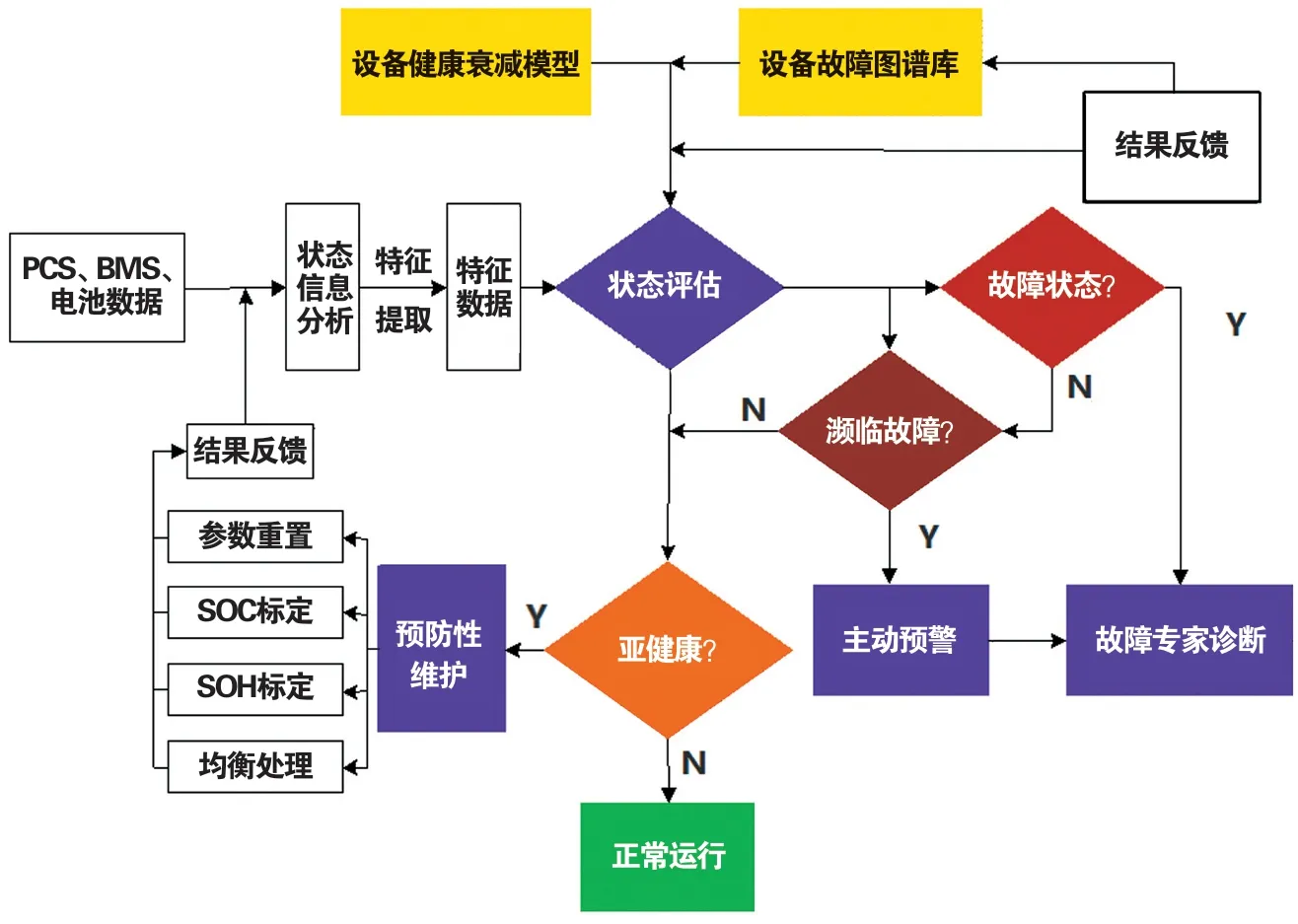

图1 储能电站电池管理系统工作流程

3.2 安全防护原则与措施

分布式储能安全设计以监控电池状态、抑制热失控、快速隔离、限制事故范围为主要原则,主要采用电池状态监控、热失控预警、联合消防等措施。

储能电池状态是安全运行的重要指标,电池管理系统主要针对储能电池的运行状态进行监测分析,是储能电站二次系统不可缺少的组成部分。电池管理系统由传感器、执行器、控制器和信号传输线路等部分组成,主要功能包括数据采集、状态估计、充放电控制、均衡充电、热量管理、安全管理和数据通信等,核心目的是保证储能电池的运行稳定,防止过充过放,发现电池缺陷,异常状态预警,使电池在适宜的区域内安全工作,延长使用寿命。1套1MWh储能单元电芯数量约为5000只左右,为了采集状态信息需要布置多个传感器与相应的通信设备,当储能电站规模较大时,其数据采集、传输与分析处理量十分庞大,对系统处理数据的能力要求也较高。储能电站电池管理流程如图1所示。

磷酸铁锂电池发生火灾时可分为早期阶段、可见烟阶段、火焰阶段和高热阶段。温控失效情况通常持续一段时间后,电池模组达到一定温度,才会发生电池冒烟现象,中间间隔温升累积时间较长(数小时、半天或更长)。储能电站多采用少人运维、无人运维运行方式,对储能电池异常状态难以及时发现。为此,在储能电站安全设计中加入储能电池热失控预警模块,可有效提升少人、无人值守储能电站的安全性。热失控预警模块通过传感器将电池管理系统实时监测到的电压、电流、温度等参考量逐步上传,并通过上级管理单元进行汇总、评估和仲裁;针对磷酸铁锂电池的燃烧属性,采取气体传感器检测可燃气体(氢气、甲烷、一氧化碳等)、烟雾等参数,在事故可见烟阶段进行预防检测。当电池温度超过温度阈值,或者检测到可燃性气体、烟气时,上级管理单元将通过电池能量管理系统发出指令使系统停机,杜绝热失控发生。

消防措施是限制储能电站事故危害的最后保障。目前应用于磷酸铁锂电池储能电站的消防措施有气体消防、水消防两种。 水消防具体可分为水喷淋消防、细水雾消防、消火栓等不同的形式。不同消防设施在消防控制系统的控制下,协同完成储能电站安全消防。分布式储能整站消防系统如图2所示。

气体灭火主要采用七氟丙烷气体灭火装置。七氟丙烷是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、无毒、电绝缘性好、灭火效率高的特点,对储能电池特别是电气火灾有较好的灭火效果。七氟丙烷气体灭火系统一般有管网式、柜式、悬挂式等几种布置形式。管网式气体灭火系统在每一个电池簇上方,都装有一个探测器,一旦发生火灾,就能通过烟感和温感探测器传送信号到控制主机,启动有管网七氟丙烷灭火系统,比较适合由多个集装箱组合而成的储能系统。柜式气体灭火系统适用于内部空间较充足的集装箱式储能系统,在设计储能系统时,在集装箱内部的一侧(通常是后方),预留一个柜式的空间放置消防设施。悬挂式气体灭火系统有电磁型和定温型两种,定温型适用于体积较小的单个集装箱式储能系统,电磁型适用于任何体积的集装箱。

水消防主要对建筑物、户外预制舱等火灾进行灭火。细水雾主要针对预制舱发生的火灾,细水雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用。由于细水雾雾滴直径很小,相对同样体积的水,其表面积剧增,从而加强了热交换的效能,起到了非常好的降温效果。细水雾吸收热量后迅速被汽化,使得体积急剧膨胀,通常达到1700多倍,从而降低了空气中的氧气浓度,抑制了燃烧中的氧化反应的速度,起到了窒息的作用。除此之外,细水雾还具有乳化等作用,在灭火过程中,同时产生几种作用,从而有效灭火。建筑物火灾则采用传统的高压水喷淋方式灭火。

图2 分布式储能电站消防系统示意图

4 展望

随着储能材料技术的发展与产业化应用,必然带来储能本体性能提升和价格下降,储能将更加经济,同时,在“双碳”目标激励下,新能源发电规模逐步扩大,分布式储能对电网承载力提升将发挥更大的作用,储能应用也更加广泛。分布式储能运行在配电网侧,靠近生产和生活设施,其安全运行与用户的切身利益息息相关,必须给予充分的重视。在分布式储能电站的设计、建设和运行中,应严格执行技术标准,做好预防性设计,发挥监控系统和消防措施的作用,利用数据分析与状态评价及时发现缺陷、及时预警、及时处理,在发生事故时力求实现控制事故范围、保障人身安全、减少经济损失。