宽幅播种条件下行距对小麦产量及干物质积累和转运的影响

2021-05-20吕广德鞠正春高瑞杰钱兆国

吕 鹏,吕广德,鞠正春,高瑞杰, 钱兆国,庞 慧,吴 科,韩 伟

(1. 山东省农业技术推广总站,山东济南 250100;2. 泰安市农业科学研究院,山东泰安 271000; 3. 泰安市汶粮农作物专业合作社,山东泰安 271000)

小麦种植行距的调配是构建合理群体、提高小麦产量的重要栽培措施。合理的种植行距可以优化小麦群体冠层结构,提高光合效率和干物质积累量[1,2]。研究表明,种植行数与行距配置会改变带状小麦田间通风透光状况,从而影响群体质量和产量,在四川丘陵地区适当减少种植行数和扩大行距可改善群体内通风透光能力和个体质量,增加产量[3]。行距对小麦产量的影响大于播量,在黄淮海平原区,种植行距由15~20 cm增加到25~30 cm时小麦单产增加[4]。在河北冬麦区,15 cm行距可较好协调产量构成因素,有利于高产[5]。在淮北地区的适宜播期范围内,皖麦52优质高产栽培的适宜行距和基本苗分别为20 cm和240万株·hm-2[6]。由此可见,在不同生态区域内由于小麦品种特性以及栽培条件的差异,最适种植行距存在差异。另外,前人关于小麦行距配置的研究多在常规条播种植方式下进行[7-8],对于山东地区主栽品种在宽幅播种下适宜行距的研究鲜见报道。小麦宽幅播种技术是当前小麦生产中一项重要技术。宽幅播种使籽粒均匀分散在播种苗带中,提高出苗率和整齐度,促进个体健壮,构建合理群体[9];生育后期绿叶面积大,光合功能持续期长,肥水利用效率高,从而提高产量[10-12]。该技术自2011年被列为全国主推技术以来,为我国小麦生产实现持续稳定增产起到了至关重要的作用。截至2019年山东省小麦宽幅播种面积达194.1万hm2,占播种面积的48.5%。因此,随着宽幅精播技术的不断优化和机械化播种的大面积应用,有必要对当前生产条件下适行距配置进行试验研究。本试验在高产地力大田生产条件下,选用大穗型品种泰农18为试验材料,统一播量,采用宽幅机械播种,通过研究行距对小麦产量、群体变化、干物质积累和分配的影响,确定适宜当地大田生产的最优行距配置,以期为宽幅精播小麦的稳产高产栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2016-2017年度、2017-2018年度连续两年在泰安市岱岳区大汶口镇小侯村进行。试验田土壤类型为潮土,0~20 cm耕层土壤中全氮含量0.98 g·kg-1,碱解氮含量72.3 mg·kg-1,速效磷含量68.4 mg·kg-1,速效钾含量103.6 mg·kg-1,有机质含量15.7 g·kg-1。供试品种为泰农18,设置20 cm(T1)、25 cm(T2)、30 cm(T3)3个行距处理。使用宽幅播种机播种,苗带宽9 cm,播量120 kg·hm-2,以常规条播(苗带宽度3 cm,行距20 cm)为对照(CK),小区面积403 m2(192 m×2.1 m),重复3次,随机排列。生育期内按照高产田水平进行田间管理,种肥同播,每公顷底施225 kg纯氮、90 kg P2O5和144 kg K2O,肥料为专用复合肥(N-P2O5-K2O:25-10-16),拔节期每公顷追施150 kg纯氮,氮肥为尿素(含氮量46%)。两年小麦分别于10月12日、10月15日播种,播种后、起身期机械镇压2次,于越冬前、拔节期、抽穗期浇水3次,两年分别于6月8日、6月10日收获。

1.2 测定项目

1.2.1 群体调查

每小区选取长势均匀一致的1 m 4行定点区域进行群体动态调查,调查时期分别为出苗期、越冬期、拔节期、挑旗期和成熟期。

1.2.2 植株干物质积累量测定

分别在越冬期、拔节期、开花期、花后15 d、花后30 d、成熟期每小区取30株长势均匀的单株测定干物质量,样品置于105 ℃烘箱中杀青15 min,然后80 ℃烘至恒重。越冬期、拔节期测定整株干物质量,开花期、成熟期取样分为穗、旗叶、倒二叶、剩余叶、穗下茎鞘、倒二茎鞘、剩余茎鞘等7部分进行测定。

植株花前干物质转运量和转运效率、花后光合物质同化量及其籽粒产量贡献率参照胡梦芸等[13]的方法计算:

花前营养器官储存干物质转运量=开花期营养器官干物质量-成熟期营养器官干物质量;

转运效率=花前营养器官储藏干物质转运量/开花期营养器官干物质量;

花后光合物质同化量=成熟期籽粒干重-花前营养器官储存干物质转运量;

贡献率=花前营养器官储藏干物质转运量(或花后同化输入籽粒干物质积累量)/成熟期籽粒干重。

1.2.3 产量及产量构成因素测定

成熟期调查单位面积穗数、穗粒数、千粒重。每个小区收获4 m2,脱粒、风干、称重,按含水量13%折算成公顷产量。

1.3 数据处理

采用DPS7.05软件进行数据分析,用LSD法进行处理间差异显著性测验。

2 结果与分析

2.1 行距对小麦产量及构成因素的影响

与传统条播(CK)相比,宽幅播种小麦的产量两年均不程度提高,尤其是T2处理增产效应两年均达显著水平;从两年试验数据平均值看,T1、T2、T3处理籽粒产量均显著高于CK,增幅分别为8.2%、11.0%和6.1%(表1)。宽幅播种小麦产量构成因素对行距的反应规律与产量基本一致。T1、T2处理的穗数、穗粒数显著高于CK、T3;千粒重表现为T2>T1>T3>CK。这说明调整行距有助于改善宽幅条播小麦的产量构成,促进其高产。

表1 不同处理对小麦产量及构成因素的影响Table 1 Effects of different treatments on yield and yield components of wheat

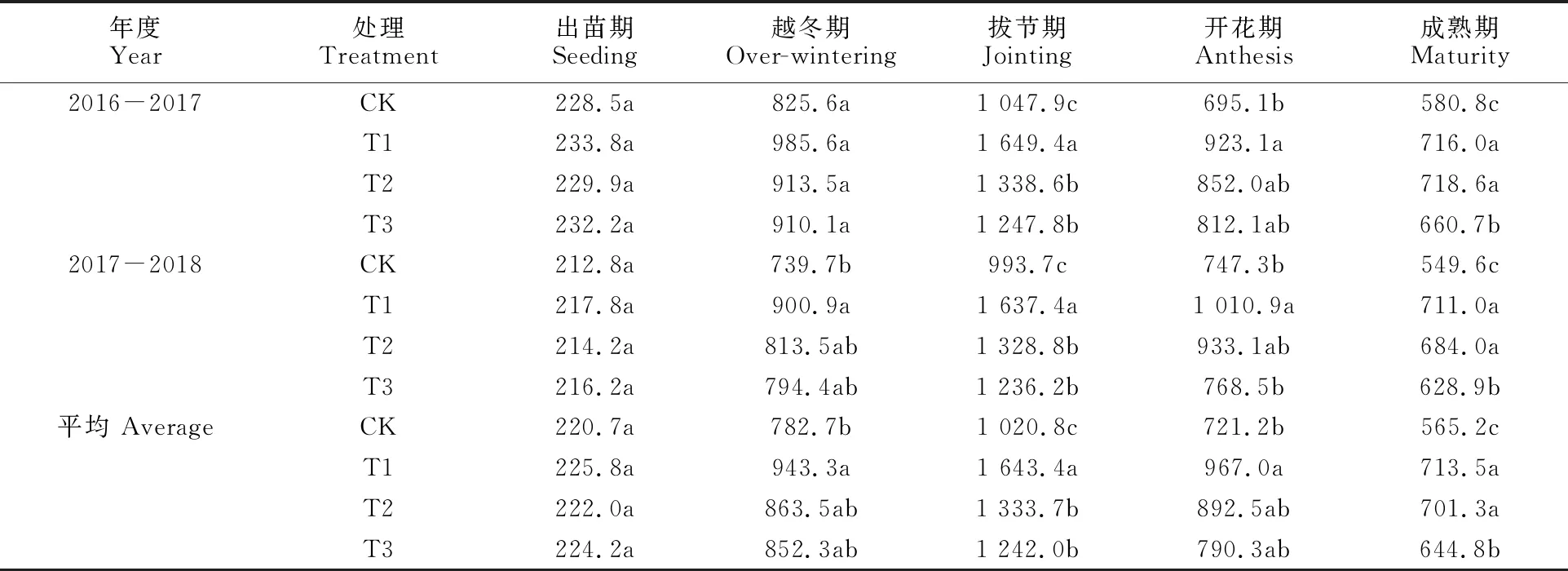

2.2 行距对小麦群体动态的影响

宽幅播种小麦的不同时期茎数两年均不程度高于CK。其中出苗期不同处理间茎数差异不显著;越冬期到开花期T1处理的茎数最高,其次是T2处理;成熟期T1和T2处理差异不显著,但均显著高于T3处理和CK。这说明宽幅条播下适当增加行距有助于增加小麦群体数量和质量。

2.3 行距对小麦群体干物质积累量的影响

由表3可以看出,与CK相比,宽幅播种小麦的不同时期干物质积累量两年均不程度增加,且随着生育时期的推进,其效应愈加明显。在宽幅条播下,越冬期和拔节期干物质积累量受行距的影响不明显,从开花期到成熟期,T1、T2处理的干物质积累量较高,二者之间差异较小,说明宽幅条播小麦的行距不宜过大。

表2 不同处理对小麦群体动态的影响Table 2 Effects of different treatments on dynamics of wheat population 104 stems·hm-2

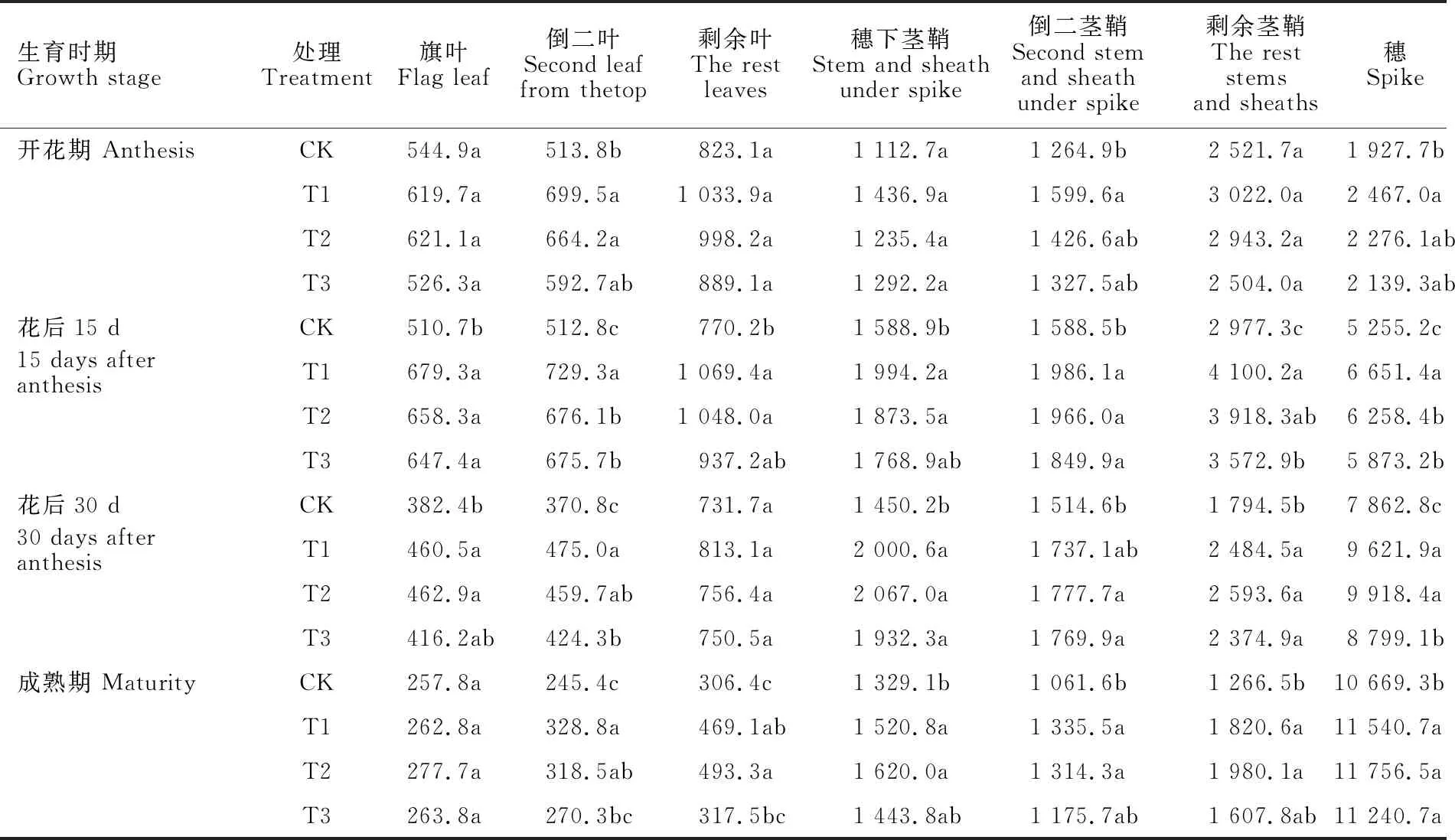

2.4 行距对小麦不同器官的干物质积累的影响

与CK相比,宽幅播种对小麦开花后不同时期各器官的干物质积累有一定的促进作用,且随着生育时期的推进,其效应愈加明显(表4)。在宽幅条播下,越冬期和拔节期小麦各器官的干物质积累量在不同行距处理间差异不明显,在其他时期T1、T2处理的小麦各器官干物质积累量较高,二者之间差异较小,也说明宽幅条播小麦的行距不宜过大。

表3 行距对小麦群体干物质积累量的影响Table 3 Effects of on dry matter accumulation amount in wheat population kg·hm-2

表4 行距对小麦各器官的干物质积累的影响Table 4 Effects of different treatments on dry matter accumulation in different organs of wheat kg·hm-2

2.5 行距对小麦干物质转运及其贡献率的影响

由表5可以看出,CK、T3处理小麦花前储存干物质向籽粒的转运量、转运效率和对籽粒产量的贡献率均高于T1、T2处理,花后光合物质同化量及其对产量的贡献率均高于T1、T2处理;T1、T2处理之间各指标差异均较小。这说明适宜行距有助于促进宽幅条播小麦花后光合物质生产,提高其对产量形成的作用。

表5 不同处理对同化物向籽粒转运及其对籽粒产量贡献率的影响Table 5 Effects of different treatments on photoassimilate translocation and its contribution to grain yield

3 讨 论

大田生产中,通过适宜的栽培措施构建理想的群体结构,统筹协调单位面积穗数、穗粒数、粒重是获得小麦高产的重要途径。作物行距配置可直接影响作物群体发展、冠层光截获和通风透光性,进而影响光合产物积累分配及叶片衰老等[14-15]。因此,行距配置是作物群体构建的重要因素,是高产栽培的重要调控手段。前人研究表明,小麦大穗型品种适当缩小行距可增加单位面积穗数,从而提高产量;行距持续缩小后穗粒数、穗粒重都有所降低,也会造成产量降低[16]。吴玉娥等[17]、朱云集等[18]研究认为,大穗型品种在行距16.7 cm的产量最高,株型紧凑、多穗性品种在行距20 cm时最高,株型松散、多穗性品种在行距23.3 cm时最高。本试验结果表明,在高产条件下,采用宽幅播种较常规条播可显著提高产量,相同行距下产量提高11%。不同行距的产量表现为25 cm>20 cm>30 cm。从产量构成因素看,在20~30 cm范围内,缩小行距可显著增加小麦穗数,穗粒数呈先增加后降低的趋势,千粒重差异不显著。从各生育时期群体变化看,自越冬期后,宽幅播种的群体数量显著高于传统条播,拔节期后宽幅播种不同行距处理间出现差异,20 cm行距处理群体数量高于25 cm和30 cm行距处理。30 cm行距减产原因在于增加行距后,群体成穗不足,进而影响产量;20 cm行距处理与之相反,全生育期内群体数量高于其他处理,但穗粒数和千粒重均较25 cm行距处理有所减少,因而也能获得最高产量。陈雨海等[19]研究指出,小麦群体分布影响群体光截获率,当群体光截获率达到一定限度后,继续提高光截获率,将导致光转化效率迅速下降,维持一定的漏光损失量,对小麦高产有利。由此可以看出,20 cm行距的产量低于25 cm行距的原因在于缩小行距提高了群体光截获率,并进一步降低了光转化效率,群体边际效应减弱,降低了穗粒数和千粒重。

小麦籽粒产量形成来自植株光合产物积累,主要通过花前营养器官储藏干物质的转运和花后光合产物输入积累来实现[20]。有研究表明,降低行距更有利于小麦干物质的积累,但播种密度超过一定范围时开花前营养器官贮存干物质对籽粒产量的贡献率不再增加,甚至有降低趋势[21]。本试验结果表明,成熟期叶片、倒二茎鞘以下的茎鞘干物质量较开花期减少,穗下茎鞘干物质量增加,可见花后营养器官储藏的干物质向籽粒中发生转移;从籽粒干物质来源构成可以看出,常规条播和30 cm行距花前营养器官干物质转运量和籽粒产量的贡献率高于其他处理,20、25 cm行距花后籽粒输入同化干物质量和籽粒贡献率高于其他处理。增大行距后由于苗带内群体拥挤,田间漏光严重,花后光合同化能力下降;20、25 cm行距下,群体布局合理,植株在花后维持了较高的光合同化效率,对籽粒产量的贡献度高。综上所述,本研究认为,过大和过小行距均不利于自然资源利用和籽粒产量形成,适宜行距可以通过构建合理群体,提高中后期小麦干物质积累,平衡协调单位面积穗数、穗粒数和千粒重,提高籽粒产量。因此,高产大穗型品种泰农18在高产地力、播量120 kg·hm-2宽幅播种下,适宜行距为25 cm。