黔西南簸箕田1金矿段断控型矿体控矿作用

2021-05-18杜王庆祁连素林珊珊

杜王庆,祁连素,林珊珊

(1.贵州紫金矿业股份有限公司,贵州 贞丰 562200;2.贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院,贵州 贵阳 550018)

簸箕田1金矿位于贵州省黔西南州贞丰县北西直距20 km处的皂矾山地段,是经近两年新发现深部隐伏断裂控制的以断控型为主,层控型为辅的复合型金矿段,为水银洞超大型矿床重要组成部分(图1)(谭亲平 等,2017),早期受地质勘查程度的限制,缺少坑内钻探资料的支撑,对矿体连接对比与实际生产勘探阶段有差异,部分加密勘探工程较预期出现偏差。经近两年坑内钻探实施,新发现了赋存于龙潭组三段深部隐伏断裂F780等控制的断控型矿体,此类矿体厚度大,品位富,为矿区的主要矿体,经生产勘探探明黄金资源/储量4.95 t,平均厚度5.16 m,平均品位5.63 g/t,单件样最高品位29.20 g/t。随着水银洞金矿床的开采,金品位不断下降,可采可利用资源日趋减少,加强对簸箕田1金矿段深部断控型矿体的勘查和找矿方向的分析研究具有重大找矿意义。

图1 灰家堡金矿田地质图(谭亲平 等,2017)

1 地质背景及矿床特征

簸箕田1金段位于扬子准地台西南缘与华南褶皱带的结合部位,属于兴仁—安龙金矿成矿带之灰家堡金矿田,水银洞超大型金矿东段(刘建中 等,2009;邱小平 等,2013;谭亲平 等,2017)。

1.1 矿区地层

1.2 矿区构造

簸箕田1金矿区构造较发育,主要发育北西西向、南北向和北东向三组褶皱断裂构造。

褶皱:主要为北西西轴向的灰家堡背斜,是金矿体主要控矿构造,次为受F101逆冲断层上盘牵引褶曲的北西西向老丽坡背斜,以及受F103逆冲断层上盘牵引褶曲的北东向刘家纱厂背斜。

1.3 矿体特征

矿体主要赋存于灰家堡背斜轴部附近龙潭组生物碎屑灰岩及碎屑岩、长兴组生物碎屑灰岩、大隆组钙质粘土岩及夜郎组一段泥灰岩中,呈层状、似层状、透镜状、囊状产出,走向上具波状起伏向东倾伏、空间上多个矿体上下重叠的特点(郭振春,2002;冯学仕 等,2002;任涛 等,2013)。

根据矿体的空间产出形态,将与围岩层理整合一致的层状、似层状矿体命名为层控型矿体,含矿热液沿断裂破碎带及节理裂隙贯入而成透镜状、囊状的矿体命名为断控型矿体(详见表1)。前人因勘查程度有限,对簸箕田1金矿段断裂型金矿体研究较浅,矿体形态多按层控型进行连接,部分矿体经加密勘探后未按预期见矿,矿体形态发生变化。本次勘探工作加强了对矿区断裂构造及成矿规律的研究,探获断裂型厚大富金矿体,逐渐认识到断裂型金矿体在整个矿段的重要性。

表1 矿段金矿体类型及特征简表

1.4 矿石特征

矿区矿石结构构造主要有莓状结构、球状结构、胶状结构、自形晶结构、交代结构、假象结构、碎裂结构,星散浸染状构造、脉(网脉)状构造、晶洞状构造、生物遗迹构造、角砾状构造、条纹状构造等。矿石自然类型有碳酸盐岩型、钙质砂岩型、角砾岩型等;矿石工业类型属于难选冶微细粒浸染型硫化物型矿石(刘建中,2003)。

2 控矿构造特征

2.1 背斜构造

灰家堡背斜:为灰家堡金矿田的主干控矿构造,矿区内延伸10 km,宽约6 km,分别在紫木凼、水银洞、皂矾山一带表现为不同的构造样式,总体在水银洞和雄黄岩矿段表现为宽缓短轴背斜,在皂矾山簸箕田一带表现为紧闭褶皱,北翼较陡,南翼较缓,发育不平衡。

2.2 断裂构造

经过对隐伏构造控制和研究,揭示出背斜核部附近发育的近东西向隐伏逆断裂是该区重要的导矿和控矿构造,认识到区内主要控矿断裂有F780、F267等,其控矿构造特征为:

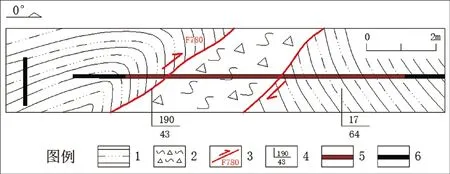

图2 780 m水平 F780断裂坑道素描图(257NCM)

F780与F267断层在空间上位于背斜南北两翼近轴部,倾向相反,走向与背斜轴向基本一致,剖面上呈近X型分布,可能为大型共轭节理发育而成。破碎带越宽,矿体越厚,远离断层破碎带则无矿,再结合勘探线剖面图3反映的构造与矿体分布格局,可推断深部含矿热液以断裂为运移通道,热液向上运移过程中,一部分贯入断层破碎带及节理裂隙中富集成矿(表2),一部分则沿孔隙度大的碳酸盐岩侧向运移,而此时碳酸盐岩的顶底板粘土岩充当良好的屏蔽障(刘建中 等,2005),阻止热液扩散而表现为顺层富集成矿。

3 断控型矿体特征

区内已探明断控型矿体产于灰家堡背斜轴部附近100 m范围,受断裂F780、F267等控制,赋矿岩石主要为粘土质粉砂岩、粉砂质粘土岩和生物碎屑灰岩,金矿体呈囊状、透镜状产出,产状与断裂产状大致相同,走向上具波状起伏向东倾伏、空间上具共轭分布特点(图3),代表矿体特征:

图3 簸箕田1金矿263勘探线剖面图

图4 簸箕田1金矿段F780断裂带各类构造特征

表2 KZK780S-26307见矿情况一览表

4 断裂成矿作用分析

(1)灰家堡金矿田主要沉积间断发生在中二叠统/上二叠统界面(P3/P2,260 Ma)与三叠系/侏罗系界面(J/T,199.6 Ma),地层记录中没有中生代以来的构造隆升与沉积间断记录,因此灰家堡矿田主成矿事件发生在J/T界面以后(邱小平 等,2013),同位素测年结果显示矿田成矿时代集中在中生代(陈懋弘 等,2007)。右江盆地在中生代先后表现为挤压造山和拉张伸展运动,其中在印支晚期处于挤压造山状态,形成了变形强烈的褶皱、断裂带。印支结束后开始燕山旋回,早期形成的构造被晚期构造干扰和改造,并且有明显叠加关系(陈懋弘,2011)。燕山晚期本区拉张伸展,深切断裂构造复活,促使深部热液活动、迁移、富集成矿。

因此,与复杂的构造演化活动对应,F780断裂也先后经历挤压-拉张-挤压多期活动,最终表现为逆断层。坑道揭露断层时,上下盘地层表现出明显的牵引弯曲,断裂面上部分可见磨光面,断层角砾岩大小悬殊且不定向排列,此类现象可作为断层经历挤压和拉张多期活动的有力证据。

(2)坑道编录时发现,该断裂表现为挤压状态时不含矿,破碎带发育处含矿,且多为厚大富金矿体赋存部位,坑内钻探揭露破碎带越宽,矿体越厚,遇水越大,单孔(60 mm口径)水量达30 m3/h。由此,笔者认为F780断裂在拉张期,或是在挤压向拉张过渡期为成矿期,早期的挤压期仅是提供成矿前的构造格架。

(3)勘探中揭露了与F780断裂同性质,不同级别的隐伏逆断层,主要分布于背斜北翼,构成特有的“背斜加一刀”成矿现象。此类构造特征在水银洞金矿床中常见,未作过系统性的研究。目前在龙潭组第三段地层中已探获的厚大富金矿体均赋存在此类叠加构造带中。

5 控矿构造规律

(1)灰家堡背斜对矿段金矿体分布的限定性。以灰家堡背斜轴部为中心,南北两翼各500 m范围内控制了簸箕田1金矿段矿体的产出,矿区背斜轴线向北拱起,轴面南倾,两翼地层不对称,表现为紧闭特征,深部构造复杂,P3l中见层控型矿体上下重叠分布,断控型矿体共轭分布,且T1y1中赋存厚大富金透镜状金矿体。

(2)隐伏逆断裂与灰家堡背斜轴向的一致性。灰家堡背斜两翼发育近东西向隐伏逆断裂,与背斜轴向一致,F780、F267隐伏逆断层就是其中代表,断层上盘岩层受挤压变形较强,局部岩层近直立,下盘变形较弱,为重要容矿构造,金矿体受断层破碎带控制,矿体总体沿背斜轴向发育分布。

(3)褶皱-断裂构造组合控制矿段厚大富金矿体的产出。隐伏逆断裂与背斜构成特有的“背斜加一刀”金矿成矿现象,且南北两翼逆断裂具有共轭分布特征,此类构造组合使金元素活化而脱离原矿物和原位置,含矿热液在上升过程中于低角度断层部位富集成矿。

6 找矿方向与勘查建议

(1)区域找矿层面,灰家堡背斜轴部是金矿床首要找矿部位,背斜两翼则是主要找矿空间。通过对F780等隐伏断裂的变形状态分析,发现此类断裂多分布于以背斜轴为中心,南北两翼各150 m的范围内,因此背斜两翼150 m范围是今后找矿勘查关注的重要方向,同时也是区域找矿突破的关键。

(2)矿床勘查层面,低角度逆断层与背斜形成的“背斜加一刀”组合是勘查的主攻区域,相应的断控型矿体是主要探矿对象。目前所发现的F780断裂控制的矿体只是冰山一角,根据对区内控矿构造研究,该断裂有可能向上延伸至长兴组、大隆组、夜郎组地层中,向下延伸到茅口组,使岩石发生破碎,增大岩石裂隙孔隙度,成矿热液沿断层破碎带上涌与围岩发生水岩反应,金元素进入成矿热液体系,沿着断层运移从而形成厚大金矿体,在此控矿理论基础上更有拓展空间。

(3)工程部署层面,除考虑层控型矿体外,还应充分考虑断控型矿体赋存规律。对于厚大富金矿体的工程部署,应结合矿体赋存位置及附近构造特征合理布置工程,创新勘查思路。

根据本文的研究成果,可推断灰家堡金矿田其它矿段也可能存在深部隐伏断裂控矿因素,加强对深部隐伏构造的探索与研究,有可能在灰家堡金矿田其它矿段找到类似于簸箕田1的断控型金矿体,对于拓展区域找矿方向,扩大找矿前景具有重要意义。

致谢:诚挚的感谢刘远辉研究员、陶平研究员对本文提出了宝贵的修改意见!