城市环境下抽水蓄能电站场内交通道路布局与设计优化

2021-05-16黄勇,邓兵

黄 勇,邓 兵

(广东省水利电力勘测设计研究院,广东 广州 510635)

0 引 言

由于抽水蓄能电站所处的地理位置大多距离城市比较近,因而电站的场内外交通组织不仅需要满足电站永久设施和临时施工需要,还需要考虑当地交通状况进行合理的布局和设计。本文结合建于城市中的大型抽水蓄能电站实例,研究和探讨城市环境下抽水蓄能电站交通道路的特点和设计优化对策措施。

深圳抽水蓄能电站(以下简称“深蓄电站”)装机容量1 200 MW,位于深圳市东北部,距深圳市中心仅20 km。枢纽建筑物由上水库、下水库、输水隧洞、地下厂房和开关站等组成。

电站上、下水库落差约445 m,两水库之间其他地面建筑物包括输水系统的进出水口、上游调压井,厂房系统的交通洞口、通风洞口、地面开关站,以及各施工支洞洞口等。其交通组织主要包括对外交通和场内交通两部分。由于地处国内超大城市内,深蓄电站站址处交通网络发达,已有多条高速公路和快速路经过,工程对外交通十分便利,无需新建专用进场公路。因此,工作的重点是场内交通道路设计。

1 电站场内交通布局研究

1.1 城市环境和现有交通道路状况

深蓄电站下水库南岸边已有横坪公路通过,上、下水库之间偏东侧有三洲田水库。该水库已有简易环库道路;而下水库东面横坪公路碧岭收费站附近,有简易道路绕经当地的工厂区可上至三洲田水库,再沿东侧环库道路接市政道路往上可到小三洲上水库。另外,从上水库南面的盐田港也有现成的双车道市政道路,可到达小三洲上水库。工程场区内已有交通状况比较便利,但如何合理利用是需要仔细研究的问题。

根据深圳城市总体规划,从三洲田水库到小三洲上水库划为生态旅游区;铜锣径水库及其上游的三洲田水库,小三洲水库及其下游的骆马岭水库均为水源保护区。站址区域对土地开发限制和生态保护要求均非常严格,这是交通设计需要充分重视的环境因素。

1.2 场内交通道路布置和选线

抽水蓄能电站场内交通道路的功能包括两方面:施工期间,连通各施工作业面,减少施工运距和外部干扰,有利于施工推进和安全管理;电站建成后,连通电站枢纽建筑物,便于日常运行管理、检修维护和水库防洪抢险的交通使用。其主干道为上下库连接道路,同时还需要由主干道再分别引出各支线道路连通各个地面建筑物,如上游调压井、开关站、交通洞口及施工支洞洞口等。

前期设计阶段,根据工程区地形条件和电站枢纽建筑物分布情况,对深蓄电站上下库连接道路布置了多条路线方案进行初步比较,从中选择了3种较为可行的方案进行深入研究:

方案一。新建道路方案,即从下水库南岸的横坪公路起新建一条上下库连接道路及其支线,连接上、下库与厂区各地面建筑物。

方案二。利用旧路方案A,与方案一的起止点相同,但上下库连接道路中段利用沿三洲田水库西北侧环库道路进行改扩建。

方案三。利用旧路方案B,与方案一的起止点相同;但上下库连接道路中段利用沿三洲田水库东南侧环库道路进行改扩建。

提出方案二和方案三的初衷,是希望尽量利用当地已有交通道路,减少新增道路占地面积和边坡开挖,以减少对自然环境的破坏。但由于方案二和方案三的路线距场内建筑物较远,原有道路等级不一、部分较为简陋,虽然新建主干道路缩短;但需改建道路和新建支线道路长度明显增加,反而导致施工开挖和复绿总面积的增加。这两个方案部分路段位于一级水源保护区边缘,容易增加外来人群活动和运输车辆对饮用水源污染。利用旧路部分成为与外部共用的交通要道,电站施工期存在相互干扰并存在潜在的安全隐患,管理难度大。而方案一的路线主要根据电站永久建筑物及施工支洞口的位置灵活布置,避开了一级水源保护区,减少施工期与外部的相互干扰,运行管理方便。因此,多方面综合比较后最终采用了方案一为推荐的场内道路布置方案。

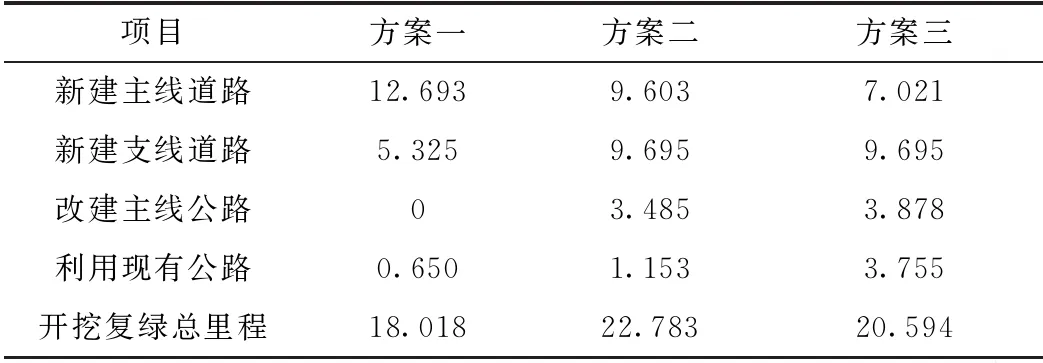

表1 各路线方案主要特性 km

在深蓄电站建设期间,三洲田水库因实施大坝和环库道路加固改建而封闭施工达三年之久;随着东部华侨城5A级风景区建成,引来游客如云,三洲田水库东南侧部分道路被纳入风景旅游区内部道路进行升级改造和市政道路管理,这都是原设计阶段意想不到的。而深蓄电站采用的场内道路布局,不仅保证了本工程施工进度不受外界条件变化而顺利推进,也最大限度地减少了对当地社会经济发展的不利影响,这说明线路选择是合理可行的,具有前瞻性。

2 道路优化设计

2.1 按工程内外部需要,合理确定道路设计标准

在行业规范和工程经验的基础上,场内交通道路等级标准根据工程实际需要和市政通行、环境保护等要求,不同路段分别采用了不同的设计标准。

(1)场内永久道路属于厂矿道路,位于山岭重丘区,电站建成后日常车流量不大,根据行业规范和经验,一般可参照四级公路设计,设两车道,路面宽6 m,设计速度为20 km/h。经现场调查,电站周边已有的市政道路路面宽一般不小于7 m,考虑深蓄电站建成后场内主线道路也将作为当地新增市政道路予以通行和管理。因此,上下库连接道路行车道宽均按双车道宽7 m设计。汽车荷载等级按公路-Ⅱ级,并按施工期实际运输的重型施工运载车辆荷载进行校核。对于交通洞口支线及交通洞口至下库电站管理区之间路段,由于施工期有重大件运输要求及运行期日常使用频率高。因此,将道路等级提高一级,参照三级公路设计,设两车道,路面宽7 m,设计速度为30 km/h。

(2)上水库环库道路和上游调压井支线均参照四级公路标准设计,设计速度为20 km/h。上库环库道路分别采用两种路面宽度:小三洲库盆原有的盐三公路在水库蓄水后将被淹没。因此,水库东侧环库道路在水库建成后需恢复市政道路通行功能,这部分路段按双车道宽7 m设计。其余环库道路仅承担电站施工期和运行期内部交通要求,按双车道宽6 m设计。上游调压井支线为通往上游调压井施工专用道路,且部分路段处于东部华侨城风景区视线范围,为减少边坡开挖和植被破坏,路面宽仅5.0 m,沿途顺应地形在平缓处局部加宽形成景观平台并兼顾施工车辆错车需要。

2.2 采用隧洞替代方案避让环境敏感点

上下库连接道路有一段长约300 m过陡崖路段,陡崖地形坡角约为60°~70°,初步设计为明挖路堑通过。随着简易施工便道形成,经施工期反复查勘现场发现,原方案存在以下问题:

(1)陡崖下方东侧有新近建成的东部华侨城景区建筑物,两者相隔直线距离约200~300 m;明挖施工方案需采用控制爆破,如果产生爆破飞石,则对景区安全不利。

(2)该段道路明挖产生的石渣落入陡崖下方的深沟后难以清理,对生态环境破坏较大。

(3)陡崖开挖形成高陡路堑边坡,绿化恢复难度大;在复绿措施完成前,对工程和景区形象面貌产生不利影响。

为此,补充研究了桥梁方案和隧道方案。综合考虑道路布置、施工难度、环境影响、社会影响和风险控制等因素,决定采用长216 m隧道方案替代原明挖方案,虽然增加工程投资约1 000万元,但这有利于减少对原始生态景观的破坏、避免对景区的施工干扰,同时还降低了施工难度和通车运行后的维护难度。

2.3 新型加筋挡土墙技术的应用

上下库连接道路岭坑隧道出口经过一处深沟,路线长约80 m,路基若采用常规填方边坡,则需放坡长约50 m,高填边坡不仅会增加借土填方工程量,增加征地范围和林木砍伐面积,而且沟底下方施工便道由于景区限制难以通达。经研究地形地质条件、沟谷排水要求、周边环境特点和施工难易程度等因素,选用了复合式加筋土挡墙的方案。

主体加筋土挡墙高13 m,其下为混凝土重力式挡墙,最大高度8 m,沟底还设有2 m×3 m钢筋混凝土盖板涵排水,过沟段最深处挡墙总高度达21 m。挡墙横剖面见图1。

图1 复合式加筋土挡墙剖面示意(高程:m)

该路段加筋土挡墙采用“上缓下直”的复合式断面。上部土工格栅包裹式加筋体采用缓坡,坡度为1∶0.75,墙高5 m,主要是考虑到一般的包裹式加筋土在高度较大、坡度较陡时容易鼓包。因此,坡度适当放缓,同时也为后续边坡绿化、花草种植提供适宜条件,使得在道路视线范围内呈现比较自然的景观。下部直立式加筋挡墙可大幅度减少工程占地和林木砍伐面积,有效控制用地边线。挡墙墙面没有采用一般的薄面板,而是采用新型大厚度组合模块进行砌筑。

为避免传统的薄面板挡墙容易发生墙面“鼓肚”变形等问题,该种模块式加筋挡墙对外侧墙面和加筋带的连接方式做了重要改进:墙面由A、A1、B、B1四种规格的混凝土预制块相间组合而成,模块上、下之间用插筋连接,由模块组合而成的墙面厚50 cm;土工格栅拉筋与墙面连接采用拉筋从模块之间绕过的方式。各层上下模块间的栓系连接方式,使其具备整体自稳能力,解决了加筋墙面板滑脱或坍塌的问题,避免了加筋土墙出现鼓肚变形。混凝土组合模块规格统一,采用现场预制,墙体面板成型过程中操作方便,同时质量容易控制。该路段挡墙至今已通车使用8年,实际效果良好。

2.4 适应城市环境和生态环保要求的精细化设计

在城市环境下,工程项目面临的水保环保要求比一般水电工程更为严格,需要从设计到施工全过程贯彻生态保护优先的理念,对道路进行精细化设计。

(1)本工程场内永久道路合计总里程近20 km,上、下高差达450 m。上下库连接道路布线时重点在一级水源保护区三洲田水库外围进行路线布设,路线与一级水源保护区边界之间的水平距离控制在100 m以上,以防止建设期的水土流失造成水源污染。为将上下库道路路面排水引出水源保护区,以避免车辆发生事故时油污对水质的影响,对穿越三洲田水库附近二级水源保护区的路段,专门设置路基混凝土排水沟收集路面水,最终排入下水库大坝下游,以满足水源保护的要求。

(2)由于城市规划的限制,沿途不能设置采石场、取土场和弃渣场。为此,前期设计注重道路的挖填土石方平衡,以尽量减少弃渣量。在建设过程中动态跟踪、实时调整土石方平衡,在批复的用地红线内结合合适地形,沿线设置了多个景观平台以消纳多余土方,并充分利用当地已有道路条件对各个施工标段的可利用土石料调配转运;地表剥离的腐殖土先转存至合适的场地,后期作为边坡复绿回用。工程建设期间,将道路作业面作为水土流失防范重点区域,提出了及时支护、覆盖、沉沙、砂滤堰和排水等措施要求,较好地化解了施工期水土流失引起的被动局面,减小了道路施工对周边环境不利影响。

2.5 水库淹没区林木保护性移栽与道路绿化相结合

上水库库盆内林木茂盛,有古树5株(红锥3株、罗浮栲2株),生态风景林10.67 hm2,双拥林(地方政府与当地驻军共植)16.67 hm2,以上植物均严格按照国家环保局对环境影响报告书的批复意见进行保护性移栽。除此之外,库内还覆盖有大量的原生阔叶林,树种繁多,树形各异,对于这部分在蓄水前需要清理的林木资源,也在研究如何有效利用,而不是仅仅砍伐拔除了事。

首先对上水库淹没区胸径10 cm以上的自然风景林木进行调查清点,按树种、树龄、树形排列,综合考虑运距、移植成本及景观价值等因素,筛选出18种4 646株进行移栽,用于道路行道树、景观平台及电站管理区等,就地保护了自然林木,减少清库量和腐殖质污染水质,还增加了工程绿化乡土苗木来源又节约了苗木费用。沿线道路均采用“乔+灌+草+花+藤”复合植被建设,美化了电站场区景观,使之与东部华侨城等周围环境很好地融为了一体。

2.6 香根草植物护坡技术的应用

深圳属热带、亚热带季风气候区,台风、暴雨多发,场内曾有部分路段因经历停工和雨季冲刷,坡体表面形成大量径流沟并存在松散滑塌危险。对这些道路边坡,设计时没有采用传统的砌石骨架护坡,而是尝试采用了新型香根草种植绿篱加固技术。即,利用香根草特有的强大根系在地下形成高密度的“生物桩体”,在斜坡面上成排规整种植,拦截流失的土壤、碎渣,阻止冲刷径流沟的出现,提高坡面抗雨水冲刷能力。

香根草经过两个月专业化养护后即开始发挥功效,并实际经历了多场强降雨的考验,从而证明该项植物护坡技术达到了预期效果。其不仅发挥了抗冲刷与护坡作用,同时兼具绿化和恢复原始生态的效应。

3 结 语

(1)城市环境既为工程建设创造了便利的交通条件,同时也带来了一系列需要妥善协调的问题。由于抽水蓄能电站场区内建筑物数量多而分散,施工工期较长,场内交通道路的布局和线路选择不仅需要满足工程建设期和运行期自身需要,还需重点研究如何合理利用当地现有交通条件,符合城市规划要求并适应城市快速发展带来的变化。

(2)深蓄电站地处超大城市内,对土地开发的限制、饮用水源地保护和生态保护要求均非常严格,既有其特殊性,也具有前瞻代表性。因而场内交通道路设计需要充分重视城市环境因素带来的影响,将生态环保的理念和技术创新相结合,力求与城市社会经济发展相协调,与城市绿色生态相融合。

(3)深蓄电站场内道路主干线于2012年建成通车,为主体工程施工创造了良好的条件。从实施过程和运行后的反馈效果看,电站场内道路选线合理,施工顺利,质量优良,已成为市政道路网络中一道独特的风景线。