基本振型对顺风向风荷载影响分析*

2021-05-13严亚林

严亚林, 陈 凯, 唐 意

(中国建筑科学研究院有限公司, 北京 100013)

0 引言

高层或高耸建筑的顺风向风荷载由平均风荷载和脉动风引起的等效风荷载组成。其中,平均风荷载只与地貌类别、基本风压及体型系数相关,计算比较容易。脉动风引起的等效风荷载(简称等效风振力)与风荷载脉动特性及结构动力特征有关,计算较为复杂。

为了简化顺风向风荷载的计算,自20世纪60年代以来,国内外学者提出了一些实用方法,如:阵风荷载因子法[1]、等效风振力法[2]、基底弯矩阵风因子法[3]等。其中阵风荷载因子法将顺风向风荷载表示为平均风荷载与阵风荷载因子的乘积,形式最为简单,因而被ASCE美国规范[4]、AIJ日本荷载规范[5]、加拿大荷载规范[6]等所采用。

我国《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)[7](简称2012荷载规范)采用了等效风振力法,顺风向风荷载表示为平均风荷载与风振系数的乘积。风振系数βz[8]的表达式为:

(1)

式中I10为10m高度名义湍流强度;R为脉动风荷载的共振分量因子;Bz为背景分量因子,Bz与基本振型有关。

2012荷载规范规定,高层、高耸建筑采用了不同的基本振型。其中高层建筑为基于剪力墙工作为主的弯剪振型;高耸建筑为弯曲振型。规范振型最早由《建筑结构荷载规范》(GBJ 9—1987)[9](简称87荷载规范)给出,由于当时计算条件所限,工程人员计算准确的基本振型相对比较困难,为了方便工程人员应用,规范编制组在实际工程的调研统计基础上给出了弯剪和弯曲这两种振型形式。

经过数十年,高层、高耸建筑形式、结构分析方法及辅助设计软件都得到了非凡的发展,获取准确的结构基本振型已经变得非常容易。研究[10-12]表明,实际结构振型可能与规范振型偏差较大,直接采用规范振型计算顺风向风荷载可能存在一定误差。另一方面,随着工程设计软件及计算器的普及应用,顺风向风荷载计算工程中引入可根据实际振型情况调整的参数并不影响计算速度,因此讨论振型对风荷载的影响既存在理论需求,也具有操作性。

本文基于2012荷载规范的顺风向风荷载计算理论体系,讨论振型对风荷载的影响,并基于规范风振系数表达形式,给出基于振型的风振系数计算方法。

1 风振系数计算公式推导

风振系数βz表示为:

(2)

(3)

(4)

其中:

E=B(z1)φ1(z1)B(z2)φ1(z2)μz(z1)μz(z2)Iz(z1)Iz(z2)

为简化计算,引入下列假定。

(1)采用Davenport沿高度不变风速谱,即:

(5)

ρ(z1,z2,ω)=ρz

(6)

(2)准定常理论,即:

(7)

(8)

(3)宽度、质量沿高度不变,即:

B(z)=B;m(z)=m

(9)

式中B,m分别为宽度常数、质量常数。

将式(5)~(9)代入式(4)后,得:

(10)

其中:

(11)

(12)

将式(3)、式(10)代入式(2),就是规范风振系数的表达式(1),其中背景分量因子Bz应通过式(13)计算。

(13)

式(11)及式(13)中,IΦ表示在准静态风荷载作用下结构的一阶广义位移响应,定义为准静态响应因子。

2 振型表达式

2.1 规范选用的振型

式(13)中背景分量因子①和②两部分均与振型相关。2012荷载规范对两部分进行了不同处理:第②部分振型反映了等效风振力的分布形式,规范保留了它的函数形式,对高层建筑采用式(14)所示的正切振型,对高耸结构采用式(15)所示多项式振型;第①部分,即式(11)为双重积分函数,即使采用数值方法计算也比较复杂,因此规范将式(14),(15)代入式(6),通过数据拟合,将式(13)简化为式(16)。

(14)

(15)

(16)

式中k,a1为建筑结构荷载规范给定的系数。

2.2 一般振型

实际工程的结构振型与结构刚度、质量分布有关,当实际振型与规范振型相差较多时,式(16)中第①部分所采用的振型将与实际振型不匹配,会引起计算误差。为了获得准确的结果,应基于式(13)对结构振型加以修正。式(13)中第②部分的振型为显式函数形式,可直接替换振型函数;式(13)中第①部分的函数处于积分项中,需要采用合适的形式以简化计算。

对于高层建筑,2012荷载规范采用正切函数表达式,对于高耸建筑,2012荷载规范采用多项式表达式,直接基于这两种形式来调整结构振型,可能引起的问题是:表达式涉及的可变参数过多,研究过于复杂。一种解决方案是采用指数型振型形式,如式(17)所示。对于高层或高耸建筑,式(17)与风压沿高度分布形式一致,且振型仅与振型指数β有关,可以简化振型影响分析,一些主要的国家标准,如AIJ日本荷载规范[5]、EN 1991-1-4欧洲规范、ASCE美国规范[4]等均采用这种形式。

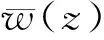

(17)

关于振型指数β的取值,不同的规范或文献的取值不同,如AIJ日本荷载规范[5]限定范围为0.2~4.0,EN 1991-1-4欧洲规范对不同结构形式分别给定具体的β值,大致范围为0.6~2.5。图1为归纳了国内11栋300m以上在建超高层建筑的一阶振型[13],指数区间为0.9~1.8。为了考察较大范围内振型变化的影响,本文β取值范围参考AIJ日本荷载规范[5],指数在0.2~4.0范围内变化。

图1 11栋超高层建筑基本振型

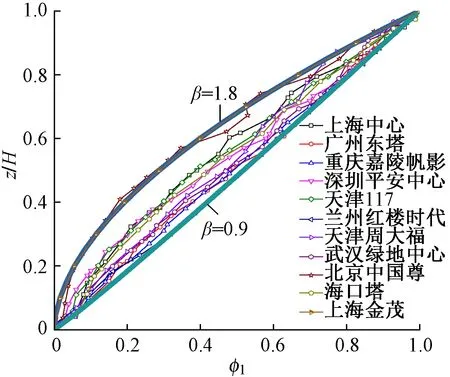

为了与规范比较,用指数形式对我国2012荷载规范所给出的振型进行了拟合,拟合曲线见图2。对于高层建筑,振型指数拟合值为0.9;高耸建筑振型指数取值为1.5。

图2 规范振型的指数式拟合

3 振型对风荷载的影响

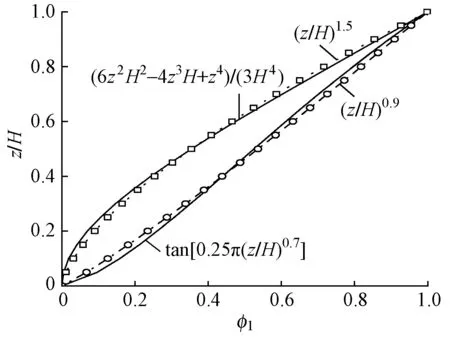

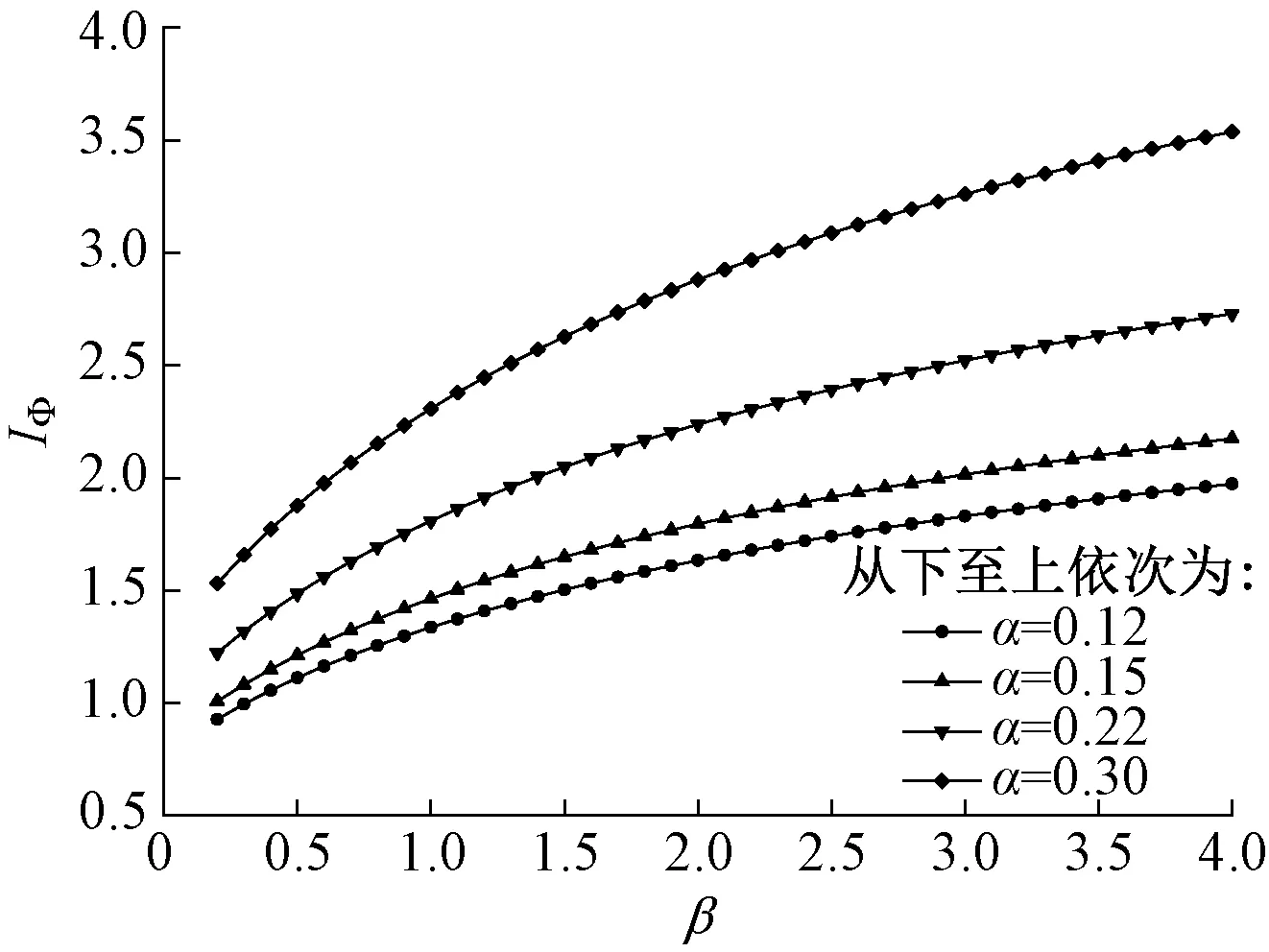

3.1 振型对IΦ的影响

准静态响应因子IΦ反映了在准静态风荷载作用下,结构的一阶广义位移响应,由于建筑顶部振型向量为1,因此IΦ也反映了准静态风荷载引起的建筑顶部位移响应大小。

图3以A类地貌为例,给出IΦ随着振型指数β变化情况(α=0.12);图4以300m高建筑为例,给出4类地貌类别对应的IΦ随着振型指数变化情况。总体来看,剖面指数α越大,IΦ越大;对于100m以上高度的建筑来说,当振型指数β一定时,高度越高,IΦ越小;对于确定的地貌类别及建筑高度,IΦ随振型指数β增加而增大。

图3 IΦ随振型指数β变化曲线

图4 300m高建筑IΦ随振型指数β变化曲线

为说明振型影响,以A类300m高建筑为例,当β=0.9时,IΦ=1.297;β=1.8时,IΦ=1.558,两种振型对应的IΦ相差约20%,说明当采用不同的振型时,建筑顶部的准静态位移可能产生不可忽略的误差,因此采用准确的振型对建筑风荷载的准确取值尤为重要。

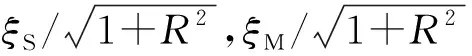

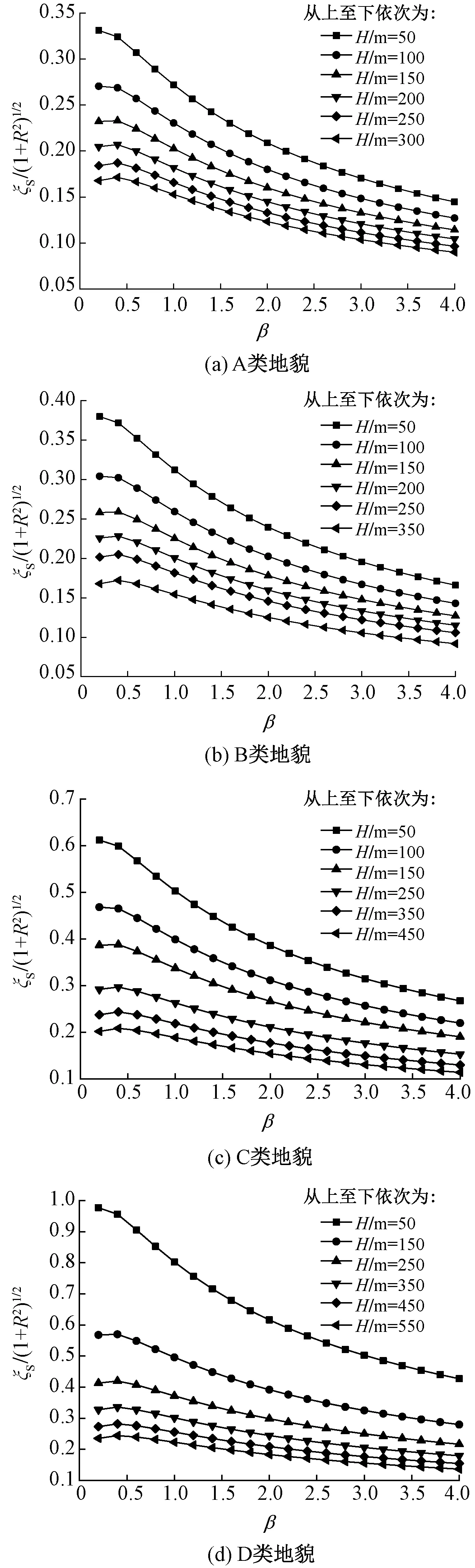

3.2 振型对等效风振力基底响应的影响

通过考察基底剪力或基底弯矩可以获得振型对结构整体风荷载影响效果。采用等效风振力法计算风荷载时,振型仅对等效风振力造成影响,本节讨论等效风振力基底剪力或基底弯矩随振型变化情况。

ξS为基底剪力动力因子,表示等效风振力基底剪力与平均风荷载基底剪力的比值,表达式见式(18);ξM为基底弯矩动力因子,表示等效风振力基底弯矩与平均风荷载基底弯矩的比值,表达式见式(19)。ξS,ξM表征了等效风振力与平均风荷载的关系,对于高度和地貌确定的建筑,平均风荷载不随振型指数变化而变化,因此ξS,ξM的变化规律与等效风振力基底剪力、基底弯矩变化规律相同。

(18)

(19)

图5 基底剪力动力因子ξS随振型指数β变化曲线

图6 基底弯矩动力因子ξM随振型指数β变化曲线

综上可知,考察振型指数对ξS,ξM的影响时,随着振型指数β增加,ξS逐渐减小;ξM在β为0.4的位置出现一个峰值;β大于0.4时,ξM随着β增加而减小。说明振型形状越接近剪切型,等效风振力基底剪力或基底弯矩越小。对于同一建筑,当结构自振频率固定,阻尼比一定时,振型越接近弯曲型,其平均风振系数越小。

对比图5,6的ξS,ξM的曲线可知,ξS的差异明显高于ξM的差异,即振型对剪力的影响高于弯矩。

300m高建筑取值差异 表1

300m高建筑取值差异 表2

值得注意的是,β对IΦ的影响与对ξS的影响效果完全相反。这说明结构振型形式引起的误差,通过同一个系数修正并不能取得较好的效果,必须对振型本身进行修正才能获取更为准确的结果。

3.3 振型对基底响应风振系数的影响

总的基底剪力或基底弯矩可以通过基底剪力风振系数βS或基底弯矩风振系数βM来表示。βS和βM的表达式为:

βS=1+ξS

(20)

βM=1+ξM

(21)

(22)

式中x1为参数。

其中阻尼比ζ1对不同的结构取值不同,钢结构阻尼比最小,为0.01;参数x1>5。由此确定R的取值范围为0~4.2。

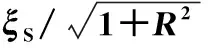

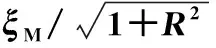

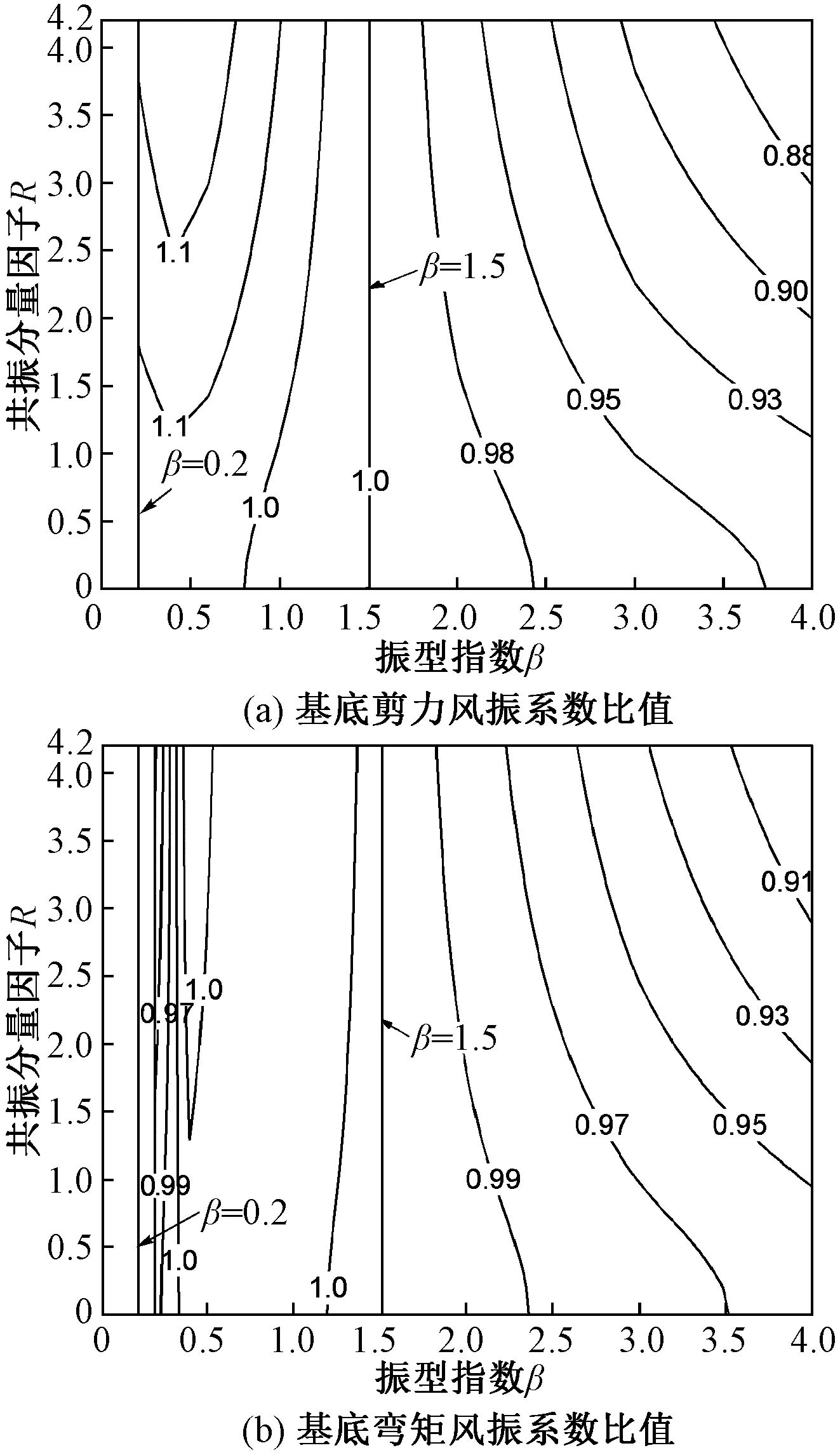

由于基底剪力动力因子、基底弯矩动力因子随风剖面指数α增加而单调递增,随建筑总高度H增加而单调递减,因此D类地貌条件下较低建筑的风振系数较大,考察D类地貌条件下的风振系数可以获得高层或高耸建筑的风振系数最大范围。图7,8分别给出了D类地貌下550m及50m高层建筑的风振系数随振型指数β变化及R值变化图。对于550m建筑,基底剪力风振系数βS、基底弯矩风振系数βM在1.0~2.1之间;对于50m高建筑,基底剪力风振系数βS、基底弯矩风振系数βM在1.0~5.0之间。当共振分量因子R值不变时,随着振型指数β增加,基底剪力风振系数βS、基底弯矩风振系数βM减小。

图7 D类地貌下550m高层建筑βS,βM随β,R值变化图

图8 D类地貌下50m高层建筑βS,βM随β,R值变化图

高耸建筑与高层建筑具有类似的特征,不再重复描述。

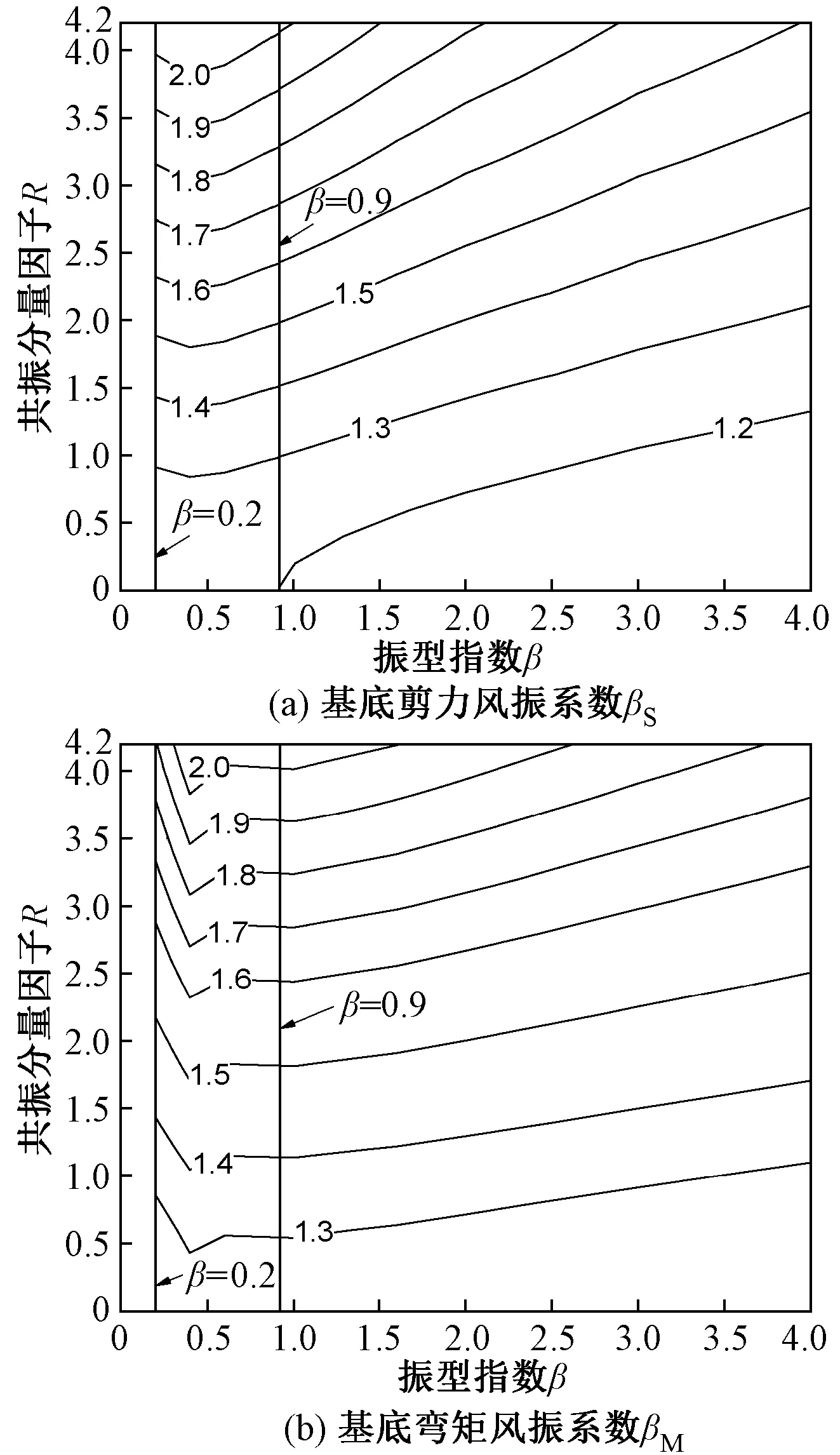

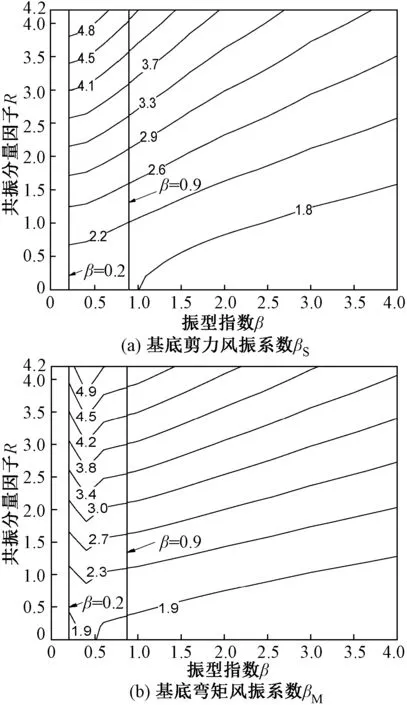

3.4 规范振型与实际振型的风振系数对比

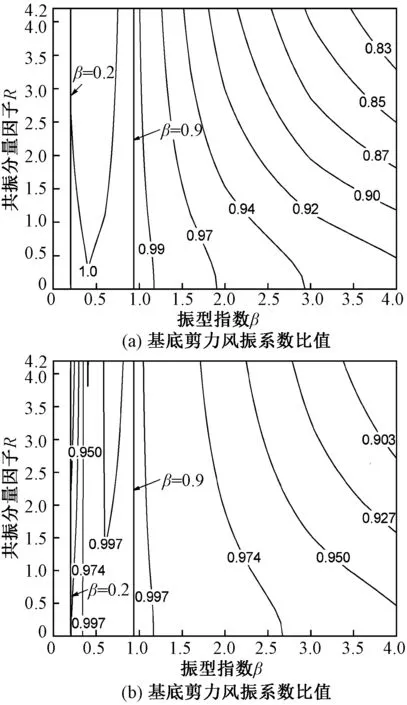

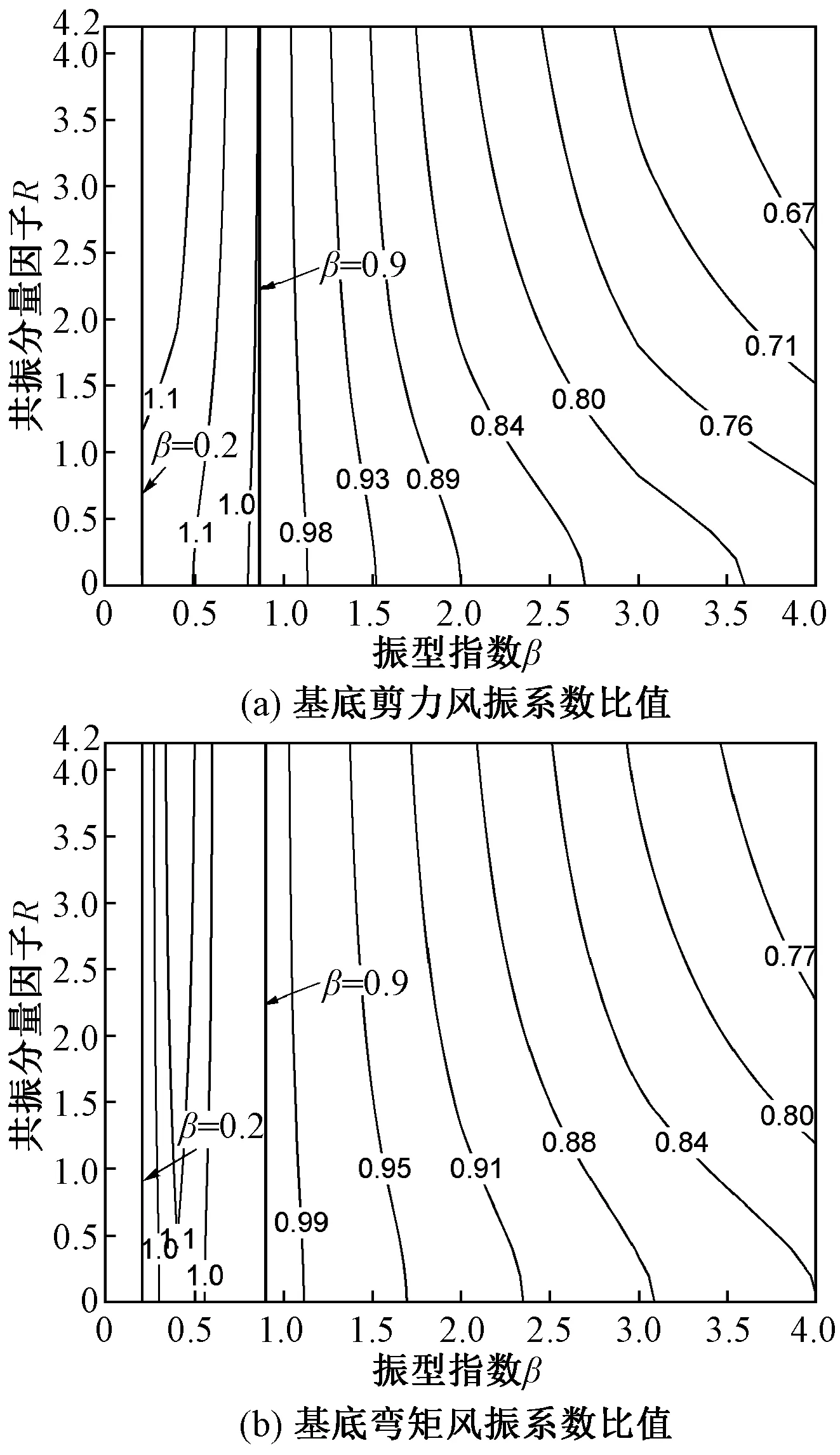

图9、图10给出了D类地貌550m高层建筑及50m高层建筑采用指数振型的基底剪力、基底弯矩与采用规范振型计算结果的比值。图中,基底剪力风振系数比值为实际基底剪力风振系数βS与规范振型计算的基底剪力结果的比值;基底弯矩风振系数比值为实际基底剪力弯矩系数βM与规范振型计算的基底弯矩结果的比值,图11,12同。从结果来看,当高层建筑振型指数β为0.9时,规范振型计算的基底剪力和基底弯矩结果与实际振型计算结果比值接近1,说明规范振型可以用0.9的振型指数替代。当高层建筑振型指数β小于0.9时,指数振型结果比规范计算结果略高;振型指数β为0.2~0.9时,风振系数比值约为1.0~1.1;而当振型指数β大于0.9时,采用规范公式计算的基底剪力或基底弯矩计算结果高于实际计算结果。A类、B类、C类地貌条件下的规律与D类地貌相同,不再赘述。

图9 550m高层建筑基底剪力风振系数比值及基底弯矩风振系数比值随β,R值变化图

图10 50m高层建筑基底剪力风振系数比值与基底弯矩风振系数比值随β,R值变化图

图11 550m高耸建筑基底剪力风振系数比值及基底弯矩风振系数比值随β,R值变化图

图1已经说明国内高层建筑一般采用框筒或核心筒结构,振型指数β一般高于0.9,因此采用2012荷载规范计算的风荷载结果偏于安全。

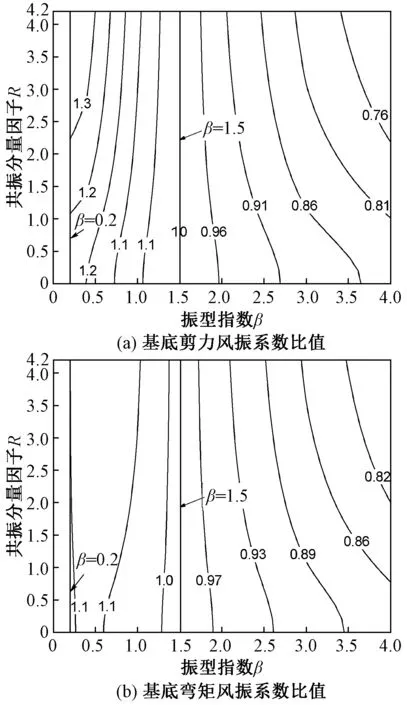

图11、图12给出了D类地貌550m高耸建筑和50m高耸建筑的风振系数比值。与高层建筑类似,当振型指数β为1.5时,规范振型计算结果与实际振型计算结果接近;当高耸建筑振型指数β大于1.5时,采用规范公式计算的基底剪力或基底弯矩计算结果高于实际计算结果。

图12 50m高耸建筑基底剪力风振系数比值及基底弯矩风振系数比值随β,R值变化图

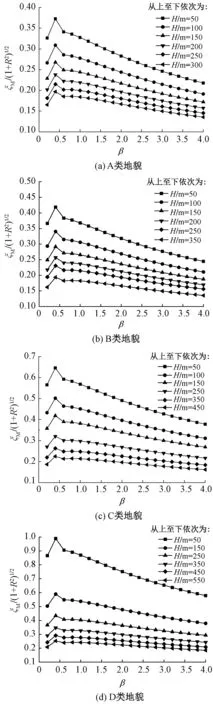

4 基于规范的风振系数参数

4.1 拟合公式

2012荷载规范给出的风振系数表达形式为式(1),其中Bz的计算公式为式(16)。式(16)将水平相关系数、竖向相关系数和表示等效风振力分布的振型以变量的形式表示,其余参数通过数据拟合确定。采用式(14)、式(15)的固定振型时, 即可获得规范给定的k和a1取值。当采用可变的指数型振型时,k和a1将随着振型指数变化而变化。

与2012荷载规范保持同样的风振系数计算形式,采用最小二乘法对k和a1进行数值拟合,可得到如下各个参数的计算式:

(23)

(24)

a1=1.055α+0.037

(25)

对于高层建筑,参数k的表达式为:

(26)

对高耸建筑:

(27)

其中水平相关函数、竖向相关函数与规范拟合公式保持一致。由于高层建筑考虑了迎风面和背风面相关性[14],因此在拟合参数k时还考虑了0.7的折减因子。

4.2 拟合公式与规范公式的对比

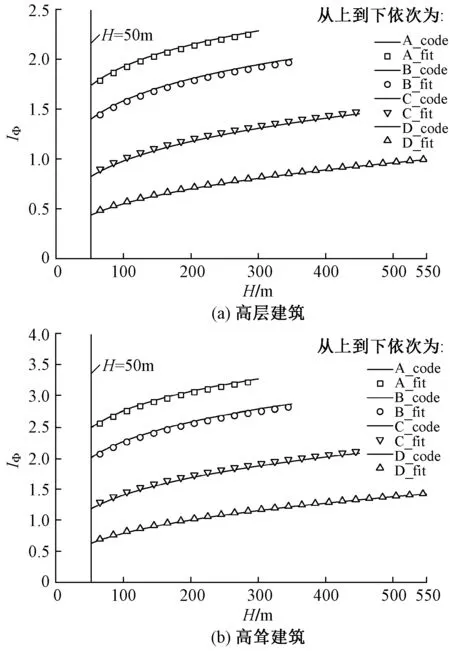

图2对规范振型进行了指数函数的拟合,图13为振型指数β为0.9,1.5时拟合公式与规范公式的对比曲线,拟合公式与规范公式计算误差不超过2%,说明拟合公式对规范的适用程度较高。图例中,A,B,C,D表示不同地貌类别,code表示采用规范公式的计算结果,fit表示采用指数拟合式的计算结果。

图13 拟合公式与规范公式对比

5 结论

从等效风振力法出发,针对沿高质量、受风面积、阻力系数不变的高层建筑及高耸结构的振型进行了指数形式的拟合,并基于指数振型研究了高层建筑及高耸建筑振型变化对顺风向风荷载的影响。研究表明:1)现行2012荷载规范给定的振型函数可用指数函数替代,其中高层建筑指数为0.9;高耸建筑指数为1.5;2)准静态响应因子IΦ随振型指数增加而增加;但结构基底响应随着振型指数增加而减小;3)高层建筑振型指数低于0.9时,采用规范振型计算结果与实际结果相比偏小;振型指数高于0.9时,采用规范振型计算结果与实际结果相比偏大;4)高耸建筑振型指数低于1.5时,采用规范振型计算结果与实际结果相比偏小;振型指数高于1.5时,采用规范振型计算结果与实际结果相比偏大。相关研究成果可供规范修订时参考。