梅兰芳在世界

2021-05-11李小红

梅兰芳是著名京剧表演艺术家,被誉为『剧界大王』和『四大名旦』之首。他是中国戏曲的典范代表,是中国传统文化符号化、标志性的人物,更是引领中国戏曲走向世界并取得巨大成功、对中外各方均产生深远影响的第一人。

梅兰芳一生9次走出国门,访问十几个国家。其中1919年、1924年、1930年、1956年5次访日;1930年访美时,也在加拿大逗留;1935年、1952年、1957年、1960年4次访苏;1935年访苏后游历欧洲诸国;1952年出访奥地利;1953年赴朝。无论梅兰芳以何种形式出访,均受到热烈欢迎。即使不出国门,梅兰芳一生也在不断接待外宾,对中外文化交流起到重要作用。

五次访日

1919年4月21日,26岁的梅兰芳应东京帝国剧场董事长大仓喜八郎邀请,第一次走出国门,偕同夫人王明华、齐如山以及姚玉芙等喜群社部分演员共35人,在东京、大阪、神户三地演出了《黛玉葬花》《虹霓关》等19出戏,共31场,5月27日由下关回国。

日本民众第一次观看中国戏曲,对梅兰芳的尖音颇不习惯,但他们惊诧于中国戏曲之美,最喜欢《天女散花》《御碑亭》。日本近代著名文学家久保天随说:“梅兰芳真像传说的那样,是一个美男子,他扮演天女真合适,看上去只能感觉到他是个十八九岁的姑娘。脸庞很秀气,袅娜的姿态当然是他的特点。……他的眼睛价值千两,我觉得他的媚态都是从这里产生的。他的声音有点尖,但纯洁而清透。一句话,他真是个天生的合适的男旦。”在神户的演出是为华侨兴办的中华戏校募捐义演,这是中国演员在国外义演的先声。更为重要的是,大阪的演出直接催生了汇文堂书店主人大岛友直出版发行的汇集了14篇京都学派学者们观剧感受的《品梅记》的诞生,此书成为研究梅兰芳访日公演至关重要的珍贵资料。

为感念梅兰芳1923年救助日本同行的义举、庆祝地震中损坏的帝国剧场的重建,1924年大仓喜八郎再次邀请梅兰芳访日公演。此次姚玉芙、姜妙香、李斐叔等部分承华社演员近50人随日本向导波多野乾一一起出访。10月12日至11月22日40天时间里,梅剧团先后在神户、东京、大阪三地演出了《麻姑献寿》《廉锦枫》《红线盗盒》等25出戏,共40场。日本《演剧新潮》杂志举办了座谈会,参加者有波多野乾一、芥川龙之介等一大批日本著名作家。应日本帝国电影公司邀请,梅剧团拍摄了黑白无声电影《红线盗盒》《廉锦枫》《虹霓关》的片段,日本蓄音器商会为梅兰芳录制了《西施》《贵妃醉酒》等5张唱片。

1930年,梅兰芳访美路过日本,特意在神户下船,偕李择一、张禹九、齐如山、李斐叔等访问东京后在横滨登船赴美。1月20日至1月23日,在日本不满72小时里,梅兰芳活动频繁,马不停蹄,会见了大仓喜八郎之子大仓喜七郎、尾上梅幸、市川左团次、村田嘉久子等戏剧、文艺、新闻等各界旧雨新知,在无线电放送局发表了讲话并清唱了《太真外传》。

1930年7月12日,梅兰芳访美归来,抵达横滨。14日在帝国饭店举办茶话会,参加茶话会的有大仓喜七郎等百余名知名人士,村田嘉久子、花冈菊子等著名演员前来助兴,梅兰芳在茶话会上也有表演,《东京朝日新闻》报道其演唱情况:“有一种特殊的力量。纹理细密与其皮肤相称的声音,果然可以感受到中国的美。”茶话会后,梅兰芳在歌舞伎座观赏歌舞伎,之后与著名演员守田勘弥、市川左团次等会面。15日由横滨上船,16日从神户港起程回国。

1956年5月26日,应日本朝日新闻社的邀请,梅兰芳率领中国访日京剧代表团前往日本,同行的有欧阳予倩、马少波、袁世海、李少春、姜妙香、梅葆玥等,从5月30日起至7月12日,代表团在东京、福冈、八幡、名古屋、京都、大阪等城市演出了《贵妃醉酒》《霸王别姬》《天女散花》等剧目,“前后共演出三十二场,观众达七万多人……在日本全国各地通过电视观赏了京剧演出的约有一千万人”,仅7月12日日夜两场戏“计有观众11000多,9000是座票,2000多人是站票”。代表团与日本文化界等各方面人士廣泛接触,举行多次座谈和学术讲话,把我国戏剧改革工作向日本作了介绍。梅兰芳的《东游记》对1956年访日有详细记述。

1919年、1924年访日均为民间商业演出,1956年访日,周总理亲自过问,使得此次出访具有官方文化外交的性质,3次均历时一个多月,都有大规模演出。而1930年1月和7月的访日均不满4天且没有正式演出,因而一直不为人注意,但1月的访日在上海就专设了陪同李择一,访日后李择一并未一同赴美而是返回国内,梅兰芳回程从檀香山就特意乘坐日本游轮“秩父丸号”到达日本,所以此两次访日均非简单路过,实不应被忽略。

一次访加

梅兰芳访美路过加拿大的维多利亚,并由此登岸,乘快轮转往美国西雅图。1930年1月31日中午12时许,广东人司徒旄来船接待,梅兰芳在此会见了各方记者,华美协进社社长郭秉文博士派潘光炯博士照料梅兰芳自维多利亚至纽约途中一切事务。维多利亚中华公馆总理黄耀华、副总理关元恩预雇汽车,带梅兰芳一行游览全埠一周。加拿大空气的鲜美、风俗的淳厚、商店的繁荣令人赞赏不已,但参观唐人街、中华会馆、致公堂等华人聚居地时,梅兰芳对唐人街的污秽不堪以及华人的受歧视颇为感叹。致公堂华人因消息闭塞对国内情况不了解而悬挂五色旗,梅兰芳表示理解但表遗憾。此次加拿大之行,李斐叔《梅兰芳游美日记》有详细记载,刘祯教授据此日记和在温哥华找到的《大汉公报》等资料,对梅兰芳在加拿大不足4个小时的逗留有较为详尽的考述。

一次访美

经过齐如山等人数年的准备,经历了种种波折,1930年1月18日,梅兰芳冒着破产的危险,终于从上海出发,踏上了赴美演出的征途,1月31日晚到达美国西雅图,在旧金山、华盛顿、纽约、芝加哥、洛杉矶、檀香山等地演出72天,7月3日由檀香山乘船回国。此次姚玉芙、李斐叔、朱桂芳、徐兰沅等一行20余人,演出了《汾河湾》《刺虎》等剧目。梅兰芳以开放的眼光、谦逊的心态接受了张彭春及西方戏剧元素,开创了京剧导演制的先河。梅兰芳为中国戏曲参与到世界戏剧中所做的革新和努力,具有世界性的视野。

梅兰芳的精彩表演使得梅剧团在所到之处受到美国各界的隆重接待和热烈欢迎,梅兰芳还获得两个博士学位。《太平洋事务》杂志编辑、国际社会活动家爱德华·克拉克·卡特这样描述梅兰芳创造的艺术美:“无论是头部的运用,颈部的优雅,肩膀的移动,难以言喻的手部表现力,甚至是腰部的摆动,台上的身段走位,眼眸中流露出的情感,又或是衣袖的微小摆动,每一个表现力的媒介都带给人如此大的欢喜。每一场演出都有如此多的亮点,以至于人们可以花上一个晚上仅仅关注梅先生的眼神,另一个晚上只看他的手法,再一个晚上只看他如何走步于舞台之上。”此次访美,派拉蒙和福克斯两家影片公司还把《刺虎》中一个片段拍摄成电影,这是梅兰芳拍摄的第一部有声电影。

五次访苏

1952年梅兰芳赴奥地利参加世界和平大会,12月5日途径莫斯科,苏联和平委员会和文艺界代表到机场迎接。9日才到奥地利首都维也纳。回程时应苏联对外文化协会邀请,在苏联停留12天。12月26日至1月7日期间,参观了莫斯科大学、列宁格勒市容,瞻仰了列宁遗容并敬献花圈;参加了苏联文艺界举行的数次晚会;与郭沫若一起接受了历史剧《屈原》俄文翻译费德林和导演珂米沙日斯基的访问;与宋庆龄、茅盾等出席了苏联对外文化协会和全俄罗斯戏剧协会“演员之家”为欢迎梅兰芳、常香玉举行的晚会,梅兰芳表演了《思凡》和《霸王别姬》的剑舞,常香玉表演了《红娘》和《花木兰》片段。

1957年10月底,正在洛阳巡演的梅兰芳接到赴苏参加庆祝俄国十月革命40周年庆祝典礼的任务,立即中止演出返回北京,任职“中国劳动人民代表团”副团长,与团长刘宁一,副团长钱俊瑞、老舍、许广平、钱三强等一起率团访苏。11月4日至27日在苏联期间,不仅出席了庆祝十月革命40周年的联席会议,拜谒了列宁、斯大林墓并敬献了花圈,还在莫斯科和列宁格勒欣赏了歌舞表演、马戏表演、交响乐演奏,与王昆等看望了苏联著名舞蹈演员、号称“天鹅女神”的乌兰诺娃,与老舍、巴金、阳翰笙等访问了苏联戏剧家协会。

1960年2月15日,为参加庆祝《中苏友好同盟互助条约》签订10周年,梅兰芳第四次赴苏,“在访问阿塞拜疆共和国首都巴库时,观赏了国立阿洪多夫歌舞院上演的歌剧《盲人之子》,并与总导演马麦多夫亲切交谈”。

这3次访苏均肩负了官方外交使命,意义非凡,但1935年的访苏更具有艺术和学术的研究价值。

1935年2月21日,应苏联对外文化协会邀请,梅兰芳带领演员及乐师姚玉芙、李斐叔、郭建英、朱桂芳等23人由上海出发,27日抵达海参崴。鉴于1930年赴美演出的经验,梅兰芳特聘请戏剧专家张彭春、余上沅担任此次访苏的指导。剧目在赴美演出剧目基础上作了部分调整,经张彭春、余上沅、田汉、欧阳予倩、徐悲鸿等一些学者、艺术家讨论后确定《汾河湾》《刺虎》《打渔杀家》《宇宙锋》《虹霓关》《贵妃醉酒》《红线盗盒》《西施》等。此次访苏,既是中苏两方文化的交流,也是艺术与政治的对话,因“招待梅兰芳委员会”委员均为苏联戏剧、电影、文学界的精英和高层人士,如斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德均为剧院院长,爱森斯坦为著名电影导演等,使得此次出访更具有高水平学术交流的特殊意义,影响深远。

两次赴欧

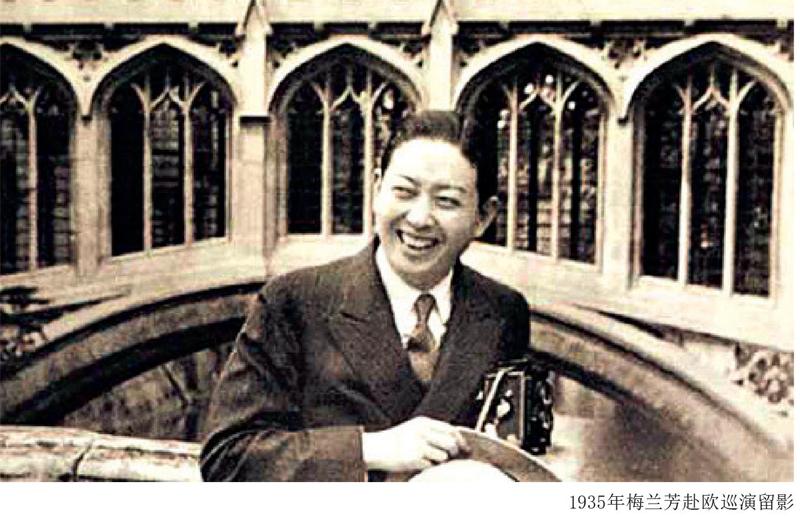

1932年,自称“不敢到西方去演剧,只能到西方去游学”的程砚秋游历欧洲一年多,归国后撰写了《程砚秋赴欧考察戏曲音乐报告书》,某种程度上刺激了梅兰芳。1934年梅兰芳在开封义演时便不断强调第二年访苏后计划游历欧洲。果然,访苏后梅兰芳与余上沅赴波兰、法国、比利时、意大利、英国等国进行戏剧考察,中国驻波兰公使张歆海、驻德公使刘崇杰、驻法使馆代办萧亮功、法国歌剧院秘书赖鲁雅等热情接待了梅兰芳。游欧期间,梅兰芳结识了戏剧界的萧伯纳、毛姆、约翰斯通,歌唱家保罗·罗伯逊,观看了歌剧《茶花女》、话剧《一杯水》、莎士比亚名剧《错中错》等。梅兰芳4月22日结束對苏联的访问,7月才经地中海、苏伊士运河、红海、印度洋回沪,途中在埃及、印度、新加坡均有停留。然而这两三个月的行程因资料的难得而并未引起学界注意。

第二次赴欧,乃是1952年参加在奥地利首都维也纳举行的第三届世界人民和平大会,梅兰芳与秘书许姬传及豫剧大师常香玉等随团长宋庆龄、副团长郭沫若一同前往。代表团1952年12月5日出发,12月9日到达维也纳,12月12日至20日全程参加大会,23日离开维也纳,26日到达莫斯科。

一次赴朝

1953年,中国人民抗美援朝总会组织中国人民第三届赴朝慰问团,贺龙、梅兰芳分任总团团长、副团长。10月20日至11月30日在朝鲜50天慰问期间,梅兰芳深入各地慰问中国人民志愿军,演出了《贵妃醉酒》《凤还巢》等剧目。金日成元帅及次帅崔庸健、副首相洪命熹观看了梅兰芳的《霸王别姬》。金日成对梅兰芳说:“我听见你的名字有好多年了,这次才看到你的表演,真想不到你还那么年轻!”梅兰芳1955年发表的《朝鲜歌剧艺术家的新成就》,高度评价了朝鲜青年艺术团演出的《孔菊与潘菊》,1960年发表的《历史的严正逻辑》,歌颂平壤市的建设成就,庆祝朝鲜人民解放15周年,均与他熟悉朝鲜有密切关系。

接待外宾

早在1915年,美国驻华公使芮恩施就看过梅兰芳的《嫦娥奔月》,之后美国驻菲律宾总督某君、瑞典皇太子、印度诗人泰戈尔等均把“观梅剧”作为游历日程中的重要项目,梅兰芳的府邸成为中国接待外宾的重要民间场所。新中国成立后,梅兰芳因为在戏曲界首屈一指的地位以及特殊的政治地位,更是经常接待外宾。如1955年日本歌舞伎剧团到北京演出,1957年泰国代表团访华演出,1959年苏联国家大剧院芭蕾舞团来华演出,梅兰芳均参与招待、观看演出活动,甚至撰写文章,对中外文化交流起到重要作用。这些活动都彰显着梅兰芳的世界性影响,忽视任何一个,都无法透视一个完整的梅兰芳。

李小红,中国戏曲学院梅兰芳艺术研究中心、北京戏曲文化传承与发展研究基地副研究员。