基于卫星高光谱遥感的2007年—2017年新疆地区大气NO2时空变化趋势分析

2021-05-11苏锦涛张成歆胡启后刘浩然刘建国

苏锦涛,张成歆,胡启后,刘浩然,刘建国

1.中国科学技术大学地球和空间科学学院,安徽 合肥 230026 2.中国科学技术大学精密机械与精密仪器系,安徽 合肥 230026 3.中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230031 4.安徽大学物质科学与信息技术研究院,安徽 合肥 230601

引 言

氮氧化物NOx(包括NO2和NO)在大气中是重要的反应性痕量气体,是大气排放管控中需要重点关注的污染物。在对流层中,NOx是臭氧以及二次气溶胶的重要前体物[1],还会导致酸雨的形成[2];在平流层中,NOx通过NO+O3→NO2+O2,NO2+O→NO+O2的循环反应能催化臭氧分解,同时通过ClO+NO2+M→ClNO3+M等的反应抑制卤素导致的臭氧分解[3]。氮氧化物通过呼吸作用会影响人体肺部功能,进而引发呼吸道等相关疾病危害健康[4]。大气中NOx来源分为自然与人为源:自然源主要包括生物质燃烧等,人为排放主要包括交通源,工业源,尤其是能源行业[5]。

从2011年开始,我国开始淘汰落后产能,大力推广脱硫脱硝设备以及车辆尾气处理装置。2013年《大气污染防治行动计划》(以下简称大气十条)出台后,NOx等一次污染物得到有效的控制,全国整体NO2呈现下降趋势。在之前的研究中,已经有学者对中国2005年—2017年的NO2变化进行分析,发现东部地区,尤其是长三角等发达地区NO2水平出现明显下降趋势,其中2017年京津冀、长三角、四川盆地分别相对2012年下降了74.1%,45.1%,33.2%[6-7]。伴随着我国“西电东送”、“西气东输”的能源政策实施以及相关能源基地的建设,新疆等地在加快能源开采加工的同时大气污染也逐渐加剧。

常用的大气污染监测手段有大气监测站的化学原位测量、基于光学遥感的地面雷达和光谱仪监测等。地面监测方法虽然在空气质量常规监测中具有重要作用,但由于空间覆盖有限,实时性不足,在较大空间尺度以及长时间范围的研究中存在不足。近十多年来逐步发展起来的卫星遥感观测手段具有不受地域限制,观测时间长,观测污染物种类多等优势,在最近的研究中已经得到广泛的使用[8-10],在NO2,SO2,O3,HCHO等一次和二次大气污染物的观测中起到重要作用。近年以来,我国空气质量研究主要关注于我国京津冀、长三角、珠三角等东部热点污染区域,对于油气资源丰富而生态环境脆弱的西北地区关注较少。卫星NO2遥感可以有效弥补这一短板,用于缺少长时间地面空气质量监测的新疆地区。

OMI臭氧探测仪(ozone monitoring instrument)自2005年开始在轨运行,具有较高的探测信噪比和空间分辨率[11](13×24 km2),已经被广泛用于大气污染的时空变化趋势探测、排放源估计以及模式的同化和验证等科学应用[12-14]。基于OMI卫星原始光谱数据的中国科大OMI NO2数据产品,在光谱和仪器函数定标、先验大气参数廓线输入等方面做了许多优化,在地基验证中取得了优于官方产品的一致性对比结果,因此更适合于中国地区NO2污染趋势分析[10,15]。选取2007年—2017年新疆地区的OMI观测对流层NO2柱浓度数据,重点分析乌昌石地区大气NO2变化以及发展趋势,为国家能源战略调整以及新疆发展背景下的大气环境治理提供参考。

1 实验部分

1.1 卫星高光谱反演大气污染物原理

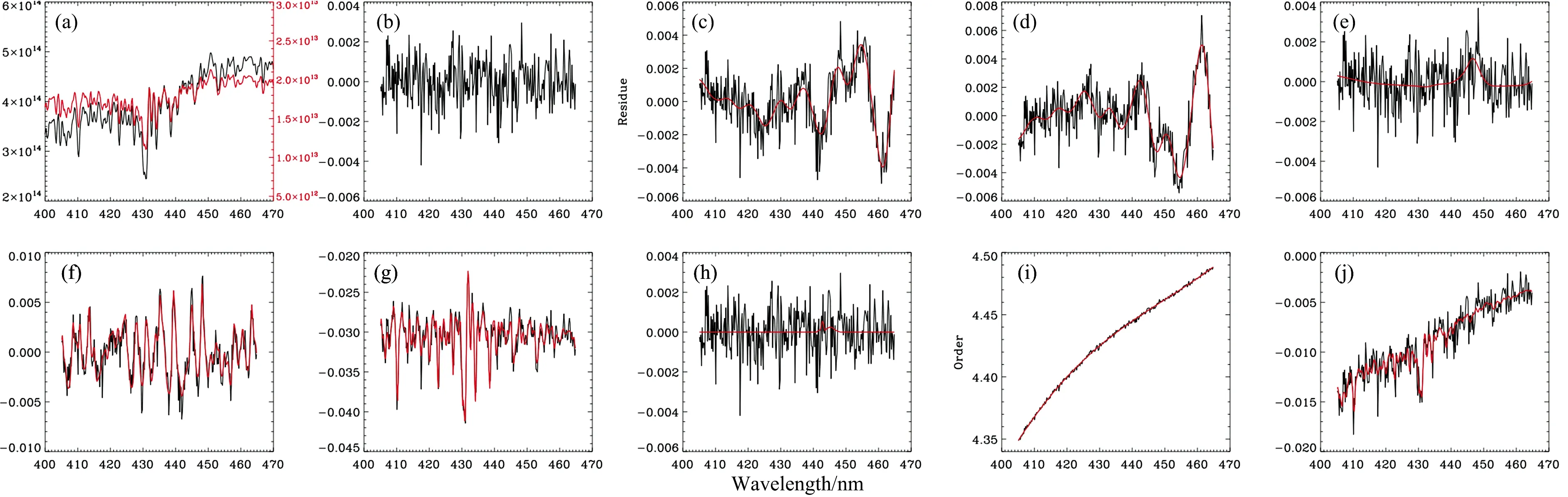

在卫星监测手段中,大气中的污染物成分可以简单通过朗伯比尔定律求解获取。但是通常因为测量光谱存在的波长偏移、拉伸和仪器函数变化等定标问题,以及大气辐射传输中的转动拉曼散射(Ring)等非线性效应的影响,需要对测量的大气天顶反照率光谱进行修正[16]。图1(a—j)给出了基于卫星测量的地球辐亮度和太阳辐照度光谱,以及实验室测得的痕量气体特征吸收谱线,在405~460 nm波段对大气中NO2的差分光学吸收厚度进行非线性拟合的一个典型示例。在具体污染物反演中,由于测量出的大气光学吸收厚度不仅取决于痕量吸收气体的浓度,还与大气中的光子传输路径有关,所以,需要利用大气辐射传输模式(RTM)计算有效光子路径与垂直路径的比值,即大气质量因子(AMF);然后通过AMF可以将测量光谱反演得到的气体SCD(斜柱浓度)转化为VCD(垂直柱浓度)。

图1 卫星NO2光谱反演示例(a):原始光谱(黑)与参考光谱(红);(b):残差;(c):O2;(d):O3;(e):O4;(f):NO2;(g):Ring效应;(h):H2O的测量与拟合曲线(黑与红);(i):拟合多项式曲线;(j):偏差曲线Fig.1 An example of NO2 spectral retrieval from satellite(a):The original spectrum (black),reference spectrum (red),measurement and fitting curve of (b):residual;(c):O2;(d):O3;(e):O4;(f):NO2;(g):Ring effect;(h):H2O (black and red);(i):Fitting polynomial;(j):Line offset

1.2 中国科大OMI NO2数据产品

OMI是搭载在NASA地球观测系统Aura卫星上的四个探测器之一,每天过境我国时间约为13:30,可以提供地球辐亮度和太阳辐照度的光谱测量[11]。其中,OMI搭载的二维CCD(电荷耦合元件)可以分别记录入射光的光谱与空间信息,光谱覆盖波段为270~500 nm,光谱分辨率约为0.6 nm,星下点的空间分辨率能达到13×24 km2。本研究使用的NO2数据来源于中国科学技术大学基于OMI卫星原始光谱开发的、考虑中国高气溶胶背景的优化数据产品[17-18]。前期的地基验证和对比实验研究表明,中国科大的OMI NO2数据产品有着更高的精度,适用于中国区域的大气污染物成分分析[19-21]。

NO2反演方法主要包括以下步骤:(1)首先基于OMILevel1原始光谱数据,利用非线性最小二乘拟合的方法[22]获取NO2的SCD(斜柱浓度);(2)根据大气中平流层NO2柱浓度随经度变化梯度小,以及在太平洋等背景区域的对流层NO2贡献可以忽略不计,开发算法对整层柱浓度进行估计并扣除平流层贡献;(3)使用辐射传输模式计算NO2的AMF,将SCD转化为VCD(垂直柱浓度)。在将轨道数据网格化的过程中,使用了P样条插值技术,并过滤了云辐射量大于0.6或光谱反演残差较大的像元,最终得到中国地区(70°—130°E,15°—50°N)每日0.1°× 0.1°分辨率的NO2VCD产品[18]。

1.3 MEIC人为排放源模型数据

MEIC(中国多尺度排放清单模型,http://www.meicmodel.org)是一套由清华大学维护的中国大气污染物和温室气体排放清单模型,提供自1990年至今的相关污染物以及温室气体数据。通过整合亚洲排放清单[23],同时建立电厂排放数据库[24],提高机动车污染排放表征分辨率[25],模型可以提供高精度的人为排放数据。

本研究选择新疆地区2008年,2010年,2012年,2014年,2016年的网格化人为源NOx年均数据(MEIC v.1.3),精度0.25°×0.25°。通过对新疆总体地区进行人为源数据提取,用于分析NO2变化成因,其中由于NOx的农业污染源在新疆影响甚微,只考虑工业源,交通源,生活排放源以及能源排放源。

1.4 研究区域介绍

新疆维吾尔自治区(以下简称“新疆”)位于我国西北地区(73°40′—96°23′E,34°22′—49°10′N),矿产资源丰富,其中石油预测资源量占全国陆上资源量的30%,天然气占34%,煤炭占40%(图2)。1997年—2015年期间,新疆火电,焦炭以及石油产量在全国产量的比重逐渐上升;同时2011年—2016年期间,其NOx和SO2在全国排放量的比重也呈现上升趋势。

图2 新疆维吾尔自治区主要煤化,石化工业基地分布Fig.2 Distribution of major coal and petrochemical industrial bases in Xinjiang Uygur Autonomous Region

“乌鲁木齐—昌吉—石河子”地区(以下称“乌昌石地区”)是2013年国家公布重点培育的城市群区域:2012年,“乌昌石”三市经济生产总值之和占新疆总产值的33%以上;2006年—2017年期间,新疆各经济开发区在乌鲁木齐市及周边聚集分布。乌昌石地区工业园区分布集中,其中火力发电行业集中于昌吉市,玛纳斯县与石河子市,石油,煤炭等开采加工行业集中于乌鲁木齐市,昌吉市,呼图壁县和沙湾县。

2 结果与讨论

2.1 空间分布

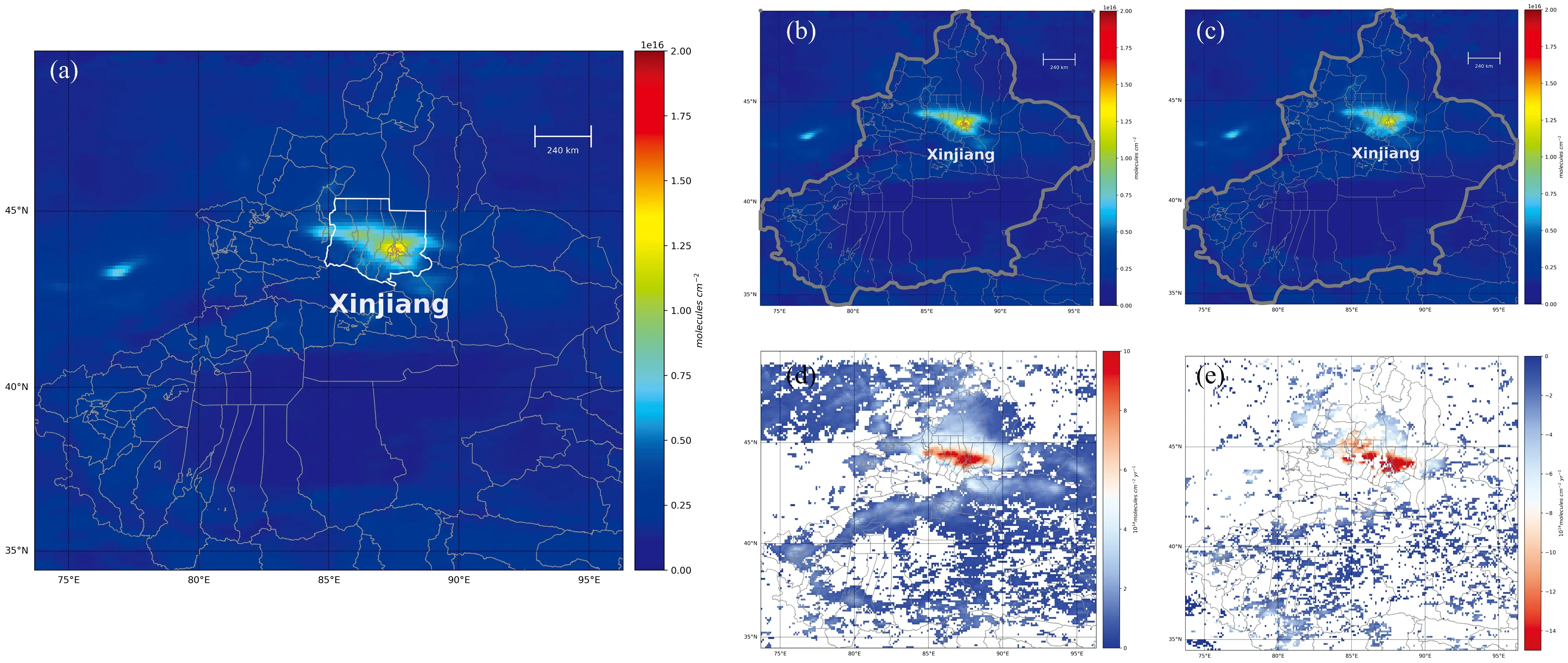

结合NO2数据,绘制污染水平的空间分布图以及年均变化率[图3(a—e)],污染水平(0.00~2.00×1016molecules·cm-2),年均变化率[d:0~10.0×1014molecules·cm-2·yr-1,e:0~(-15.0×1014) molecules·cm-2·yr-1]。总体来看:2007年—2017年期间,新疆NO2污染集中分布于北疆地区,大部分南疆地区维持较低排放水平;污染区域呈现以乌鲁木齐市为中心块状分布(乌鲁木齐市新市区和米东区最严重),其他污染区点状分布的特点;NO2污染水平年均变化率较大的地区明显集中:在2007年—2013年期间,大部分北疆地区污染有显著的增长趋势,且增长最快的区域位于乌鲁木齐市及周围地区(乌昌石地区,p-value<0.05);在2014年—2017年期间有明显的下降趋势,降幅最大的地区为乌昌石地区以及克拉玛依—独山子区(p-value<0.10)。

图3 NO2浓度水平空间分布(a):新疆NO2污染2007年—2017平均分布(白色框为乌昌石地区);(b,d):2007年—2013年平均浓度以及年均变化率(p-value<0.05);(c,e):2014年—2017年平均浓度以及年均变化率(p-value<0.10)Fig.3 Spatial distribution of NO2 concentration(a):The average distribution of NO2 pollution in Xinjiang from 2007 to 2017 (White box shows Wuchangshi Area);(b,d):average concentration and relative change rate from 2007 to 2013 (p-value<0.05);(c,e):2014 to 2017 Average concentration and relative change rate(p-value<0.10)

新疆各研究区域NO2污染存在显著相关性。通过对各地区2007年—2017年月平均NO2数据进行Pearson相关性分析发现:新疆总体与乌昌石地区NO2污染有很强的相关性(r=0.942,p-value<0.01),而乌昌石地区与主要城市昌吉市,乌鲁木齐市也存在强相关性(r=0.982,p-value<0.01;r=0.951,p-value<0.01)。

2.2 时间变化

通过上述NO2污染空间分布分析,得出新疆NO2的浓度水平与变化分布特征,以及需要重点关注的区域。以下列举出2007年—2017年期间,各研究地区年平均以及乌昌石地区主要研究时期的NO2数据变化,并进行时间尺度的变化趋势分析。

2.2.1 新疆地区年均变化(2007年—2017年)

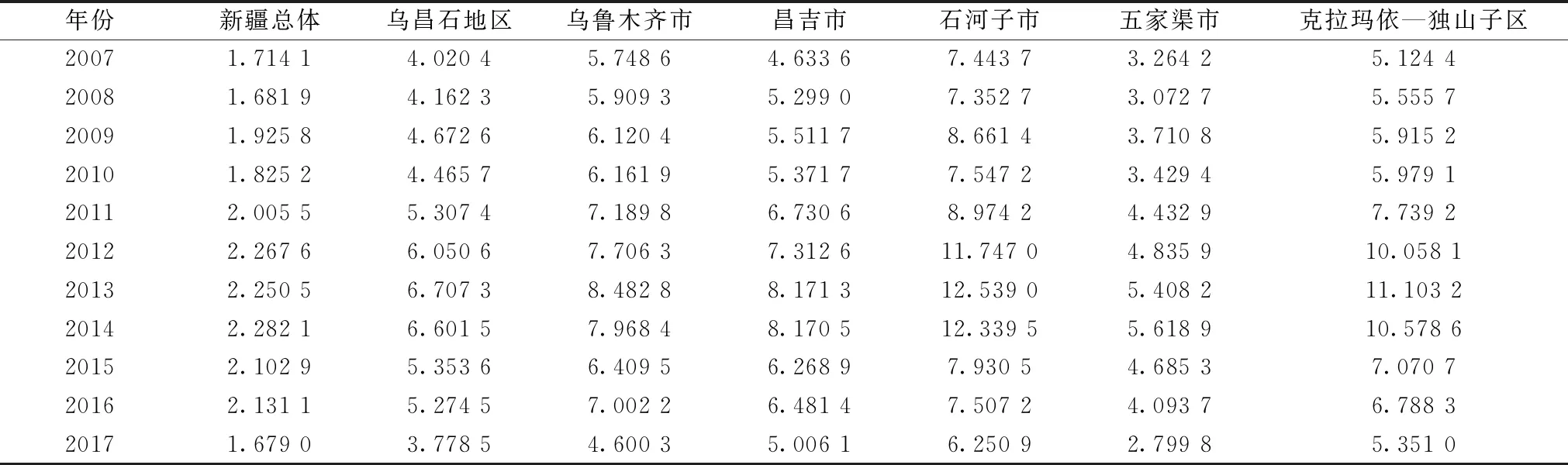

利用新疆各地区年平均NO2浓度数据见表1,绘制2007年—2017年新疆总体,乌昌石地区,克拉玛依—独山子区,乌鲁木齐市,昌吉市,石河子市,五家渠市的年均浓度变化图像,即为图4(a);同时以2007年作为基底,得到新疆总体,乌昌石地区的相对变化,NO2数据见表2。以2008年为基底,得到新疆主要人为排放源(发电站,生活源,工业源,交通源)相对变化,即为图4(b)。

表1 新疆各地区2007年—2017年平均NO2浓度数据(单位:1015 molecules·cm-2)Table 1 Average NO2 concentration data of various regions in Xinjiang from 2007 to 2017 (unit: 1015 molecules·cm-2)

表2 乌昌石地区2007年—2017主要研究时期NO2数据(单位:1015 molecules·cm-2)Table 2 NO2 data in the main research period of 2007—2017 in “Wuchangshi” area (unit: 1015 molecules·cm-2)

图4 NO2浓度水平年际变化(a):新疆各地区NO2年变化;(b):新疆,乌昌石地区NO2年相对变化(相对于2007年),新疆人为源排放NOx相对变化(相对于2008年)Fig.4 Annual change of NO2 concentration(a):Annual changes of NO2 in various regions of Xinjiang;(b):Annual relative changes of NO2 in Xinjiang and “Wuchangshi” area (relative to 2007),and relative changes of anthropogenic NO2 emissions in Xinjiang (relative to 2008)

从新疆各地区NO2年平均变化来看,呈现出2010尤其2011年后污染明显上升,2013年开始尤其2014年后明显下降的一致趋势。通过结合MEIC提供的网格化人为源排放数据分析[图4(b)]可见:在2008年—2014年间新疆总体工业排放,尤其是能源发电排放迅速增长(相对于2008年),这与卫星观测得到的新疆NO2年际变化一致(相对于2007年);在2014年后,工业排放尤其是能源发电排放下降明显,能源发电行业2016年排放较2014年降低41.95%,与新疆总体NO2变化以及乌昌石地区变化趋势一致。

2.2.2 乌昌石地区污染变化

由2.1可知,新疆总体NO2污染与乌昌石地区存在强相关性,以下对乌昌石地区进行着重分析。通过提取乌昌石地区NO2月平均数据,对周变化,月变化,不同季节变化(春:3月—5月,夏:6月—8月,秋:9月—11月,冬:12月—次年2月)以及采暖期和非采暖期变化(乌昌石地区采暖期为10月—次年4月初)进行分析,相关的数据见表2。

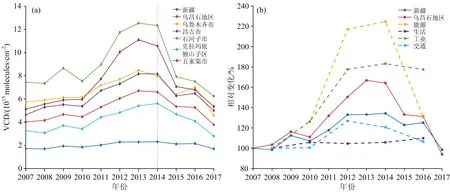

从乌昌石地区污染变化曲线可见[图5(a—d)]:周末相对于周中污染水平更高;NO2污染峰值为每年的冬季(12月份最为严重),此时处于采暖期;对2007年—2016年各季度污染水平作Mann-Kendall检验和Sen’s Slope趋势分析(Z,β分别为相应构造的统计量)得出见表3:冬季污染有显著上升趋势(查表p=0.000 47<α,β>0,α=0.01),其他季节均无显著变化趋势;采暖期与非采暖期污染水平存在显著性差异(α=0.01,p-value<0.01),且采暖期在2007年—2016年有显著上升趋势(查表p=0.004 6<α,β>0,α=0.01),非采暖期则无显著变化趋势。

图5 乌昌石地区NO2(a):周变化;(b):月变化;(c):季节变化;(d):非采暖期—采暖期变化Fig.5 NO2 in the “Wuchangshi” area(a):Weekly change;(b):Monthly change;(c):Seasonal change;(d):Non-heating period-heating period change

表3 乌昌石地区2007年—2017年主要研究时期变化趋势检验Table 3 Changes in the main research period of “Wuchangshi” area from 2007 to 2017

2007年—2017年期间,新疆地区NO2污染变化呈现出分阶段的特征,其中2007年—2010年总体及各地区差异不大,而进入“十二五”时期(2011—2015)之后,开始出现污染快速增长的趋势:与2010年相比,2014年新疆总体NO2平均水平增长了18.5%,主要污染区域乌昌石地区增长了41.3%;从人为排放NOx变化[图4(b)]可见:能源行业,工业排放均有显著增长(相对于2010年增长78.0%,45.1%),而交通源排放在2012年后出现下降趋势,与汽车尾气处理以及高排放车辆报废的政策有关。按照我国能源发展“十二五”规划,新疆成为国家五大综合能源基地之一,2014年成为我国第14个大型煤炭基地,这与能源工业排放增加导致的NO2浓度增长有着密切关系;由于乌昌石地区处于天山北坡经济带的核心,2009年乌鲁木齐米东区成立“国家级石油化工产业基地和煤电煤化工特色产业基地”,2012年五家渠市成立国家级经济技术开发区,开发区密集,重化工业发展迅速,污染集中且严重;乌鲁木齐市米东区与新市区NO2浓度最高,与能源加工行业聚集以及石化基地的建设有关。克拉玛依—独山子地区由于“十二五”期间加速建成国家大型石油化工基地,同时污染水平也迅速上升。

经历了“十二五”前期NO2浓度迅速增长的时期,在2014年后新疆各地区出现下降趋势。伴随着2013年“大气十条”的出台,2014年后新疆各研究地区NO2出现显著下降,至2017年总体平均浓度下降26.4%,乌昌石地区下降42.8%(相对于2014年);从人为排放NOx数据来看,新疆地区能源行业排放显著下降(2016年相对于2014年下降42.0%),可见发电站脱硝装置的推行起到了重要作用。

乌昌石地区与新疆总体NO2浓度变化有很强的相关性,在污染治理中需要重点关注。由于乌昌石地区处于内陆且采暖周期长,能源结构以煤炭为主,且冬季经常有逆温等现象出现,NO2污染难以扩散降解。2007年—2016年期间,乌昌石地区采暖期NO2水平有显著的上升趋势(α=0.01),2016年冬季乌昌石地区出现了长达18天的重污染天气,表现出气象因素以及污染排放同时控制的污染类型。乌昌石地区NO2浓度周变化呈现出周末高于周中的现象,说明周末的出行量相对较大;月变化的峰值为12月份,季节变化中冬季污染最为严重,与采暖期排放以及气候因素有着密切关系。

基于新疆NO2污染时空变化的特点,在“十三五”发展规划的背景下,新疆能源产业将进一步得到发展,在治理空气污染时,需要重点关注乌昌石地区,且在采暖期更需加强气象监测以减少重污染事件的发生,进而提升整体大气环境质量。

3 结 论

(1) 通过卫星高光谱遥感分析发现,2007年—2017年期间,新疆地区NO2含量变化存在明显分阶段特征:2007年—2010年期间变化不明显,2011年—2014年为上升阶段,2014年—2017年为下降阶段,与国家能源政策的变化以及大气十条的实施符合良好,与人为排放NOx变化亦相吻合;

(2) 新疆地区与乌昌石地区NO2水平存在强相关性,而乌昌石地区与乌鲁木齐市,昌吉市也存在良好的相关性,污染分布与能源基地,工业园区等分布密切关系;

(3) 乌昌石地区NO2周变化存在周末高于周中的现象,月变化和季节变化受采暖时期排放以及气象因素影响较大;2007年—2016年期间,采暖期的NO2水平存在显著的上升趋势,在未来大气污染防治中需要重点关注。

致谢:感谢清华大学MEIC模型提供的人为排放数据,感谢NASA提供的OMI原始卫星光谱数据。感谢赵剑军,周金翼对本工作的建议意见。