颜料层微观形貌对古代壁画褪色及显现影响

2021-05-11郑丽珍胡道道

郑丽珍,胡道道*

1.陕西师范大学材料科学与工程学院,陕西 西安 710119 2.陕西师范大学历史文化遗产保护教育部工程研究中心,陕西 西安 710119

引 言

我国古代壁画类文物彩绘大多绘制于墓穴、石窟及寺庙等的墙壁上,这些壁画长期受自然环境和内在原因影响会出现多种病害,其病害主要可以归纳为几个方面:起甲、脱落、酥粉、褪色模糊、霉菌、蓝藻等[1-4]。一般认为,壁画褪色与颜料的氧化分解有关,即褪色一定是颜料发生变化的结果。事实上,颜色的变化除颜料变化外,也可能是颜料层微观形貌变化造成的,并非颜料自身变化,即颜料并未发生变化,也可能产生褪色现象。

材料的颜色是光与物质相互作用的结果[5]。色彩的形成不仅仅与颜料有关,同时与材料表面结构也有非常密切的关系[6]。我国古代壁画彩绘层大多由矿物颜料和胶料构成,胶料则多采用动物明胶,与颜料层中相对较稳定的矿物颜料比较,明胶是有机组分,受到长期湿热等外界因素的影响,组成明胶的氨基酸发生降解在所难免。由此可推测明胶降解之后将在彩绘颜料层原位形成裂隙,颜料层界面结构将由原来的以明胶为连续相,颜料粒子为分散相的结构变为颜料空隙-粒子结构。根据Fresnel公式R=[(n-1)/(n+1)]2,物质表面对光的反射与其界面相对折射率有关,界面改变引起相对折射率的变化,最终使表面反射光谱发生变化。反射率光谱改变反映出的直观变化就是带来颜色视觉上的改变。因此,认为壁画颜料层中胶料降解引起的界面结构变化将会引起其表面对可见光反射强度的改变,从而导致其特征颜色在视觉上的颜色深浅改变。因此,填充颜料层裂隙降低界面上的相对折射率对于褪色颜料层来说将会一种有效的显现途径。

本研究通过构建以赭石为颜料、明胶为胶料的颜料层模拟样,650 ℃下煅烧模拟样以充分降解颜料层中胶料组分,从而去除样品表面的胶料组分以模拟古代壁画颜料层中胶料降解产生的微观形貌变化。通过对模拟样结构和颜色等光学性质的表征,揭示壁画颜料层胶料降解产生的微观形貌变化是其褪色的重要原因;以揭示通过褪色样品表面填充处理改变颜料层界面结构是实现褪色颜料层显现的有效途径;结合实际褪色壁画的显现应用实践,依据模拟实验结果,通过消除界面降低界面反射,实现颜色淡化颜料层壁画的显现,为褪色壁画文物修复提供理论与技术支持。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

赭石矿物颜料(曲江县众达颜料有限公司,研磨成粉末过400目筛)、明胶(分析纯,天津市天力化学试剂有限公司)、土壤粉末、面粉(普通家用面粉)、二次去离子水、离子液体([BMIm]PF6,1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐,分析纯,兰州中科凯特科工贸有限公司)、丙酮(分析纯,洛阳昊华化学试剂有限公司)、80目砂纸。所有试剂使用前未经任何处理。马弗炉(合肥科晶,KSL-1200X)。

多角度分光光度计(美国爱色丽公司,X-Rite,MA98,光源为D65);干湿法激光粒度测试仪(美国贝克曼库尔特仪器有限公司,LS13320);红外光谱仪(德国布鲁克,Tensor27,采用KBr压片法进行测定。测试过程选择透射模式,收集4 000~400 cm-1光谱)。X射线衍射仪(丹东浩元仪器有限公司,DX-2700,测试电压40 kV,电流30 mA,铜靶(λ=0.154 18 nm),2θ角范围10°~80°);TG/DTA热分析仪(美国TA-沃特斯公司,Q600,测试气氛为空气,温度从室温到800 ℃,加热速率为10 ℃·min-1)。

环境扫描电子显微镜(FEI,Quanta200,测试的加速电压为20 kV,选择高真空模式下进行样品SEM,EDS及mapping的测定)。

1.2 壁画颜料层模拟样制备

壁画颜料层模拟样的制备步骤:

(1)土坯制作:将5 g面粉(加入面粉的作用是为了土坯具有可塑性)与20 mL去离子水混合并搅拌均匀,然后加入50 g土再搅拌均匀,最后制成可塑性的泥坯。取适量泥胚在圆形模具中将泥胚塑造成圆形土坯,放置于空气中自然晾干得到土坯。将晾干的土坯放入马弗炉,从室温升到650 ℃,煅烧2 h,马弗炉温度降到室温后取出。这里将土胚进行煅烧是因为,土中的某些无机盐煅烧后生成的氧化物具有颜色,避免对后期实验的颜色评价造成影响。煅烧后的土坯表面再用80目砂纸打磨平整。

(2)模拟颜料层样品制备:配置矿物颜料的胶液。实验中使用的赭石颜料预先在马弗炉中经过煅烧处理(马弗炉中温度从室温升到650 ℃,并在650 ℃下煅烧2 h),同样也是为了避免后续样品煅烧处理后对颜色评价的影响。矿物颜料胶液配制中称取0.061 g煅烧后的赭石颜料与5 mL的明胶溶液(明胶溶液中明胶和二次去离子水的质量比是3∶10)混合均匀,最终形成赭石矿物颜料胶液。然后利用毛刷将矿物颜料胶液均匀涂刷在经过处理的土坯表面,自然晾干后,最终获得壁画颜料层模拟样。

1.3 壁画颜料层模拟样的煅烧和显现处理

将所制备的壁画颜料层模拟样在马弗炉中煅烧,温度从室温升到650 ℃,并在650 ℃下煅烧2 h,再自然降到室温,样品从马弗炉里取出,即为褪色壁画颜料层模拟样。褪色壁画模拟样的显色采用体积比为1∶2的离子液体的丙酮溶液滴在褪色模拟样表面,待丙酮挥发之后,即为显色处理后壁画颜料层模拟样。

1.4 唐代墓室壁画的显色处理

以发掘于陕西西安长安区的唐代韩休墓内壁画上的颜料层碎片为例,采用1.3方法对其进行显现处理。通过观察显现前后颜色和微观形貌变化,验证模拟实验中所揭示的古代壁画褪色和显现与微观形貌之间的关联性。

2 结果与讨论

2.1 煅烧对赭石颜料胶液的影响

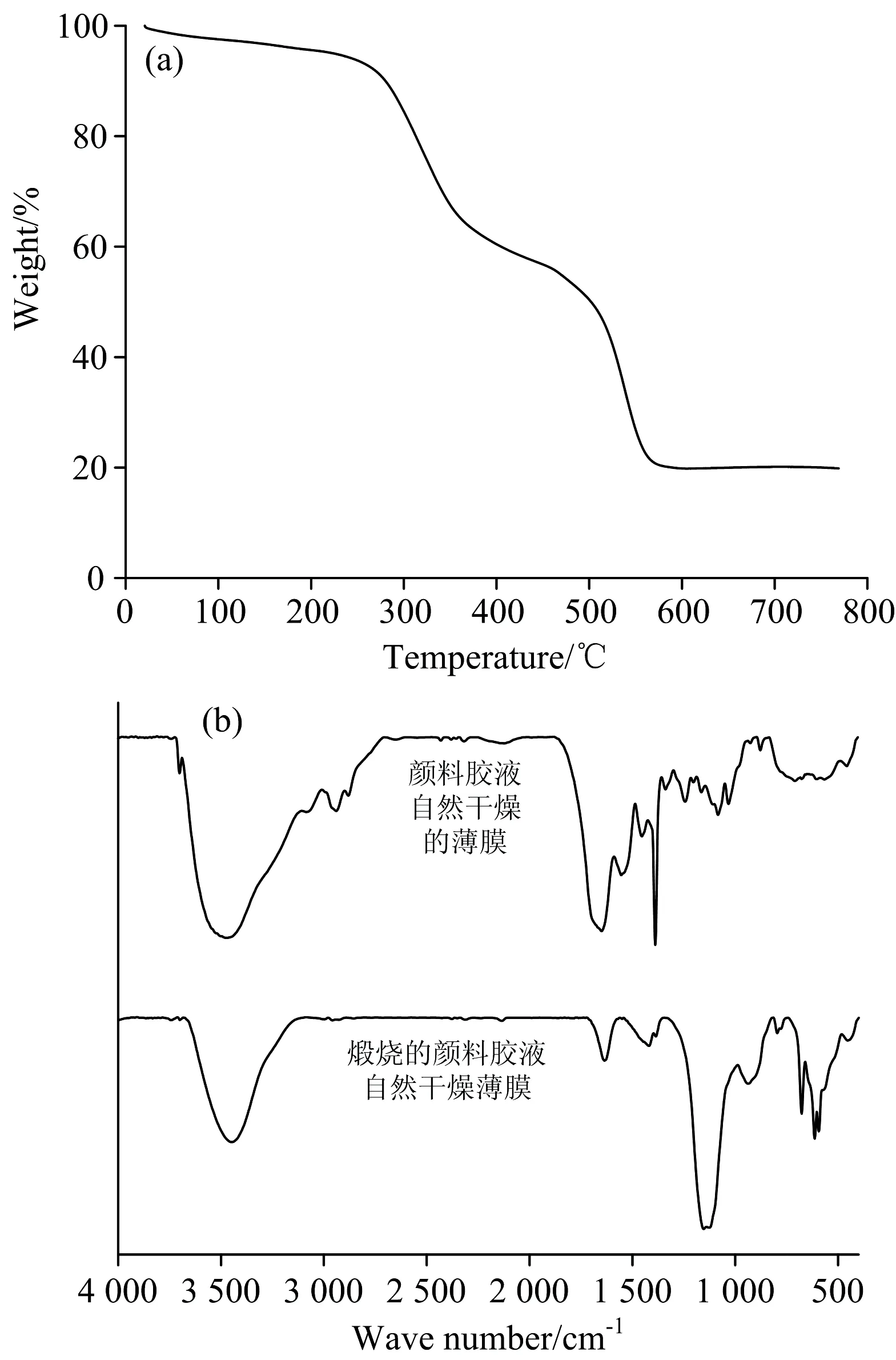

通过煅烧的方法模拟壁画彩绘颜料层中胶料的降解,以赭石颜料胶液为研究对象,利用热重和红外等手段对煅烧前后的赭石颜料胶液进行表征,考察模拟样颜料层在煅烧过程中是否只有胶料发生了降解。热重和红外光谱测试结果如图1所示。

图1(a)是颜料溶液自然干燥后薄膜的TG曲线,可以看出颜料胶液在650 ℃之后基本恒重,大约有19.8%的残渣,由此可推测赭石颜料胶液在煅烧后有残留物。为了查明残留物中的具体组成,对赭石颜料胶液煅烧前后进行了红外分析。图1(b)是赭石颜料溶液自然干燥后煅烧前后的红外光谱图。从图1(b)中可以看出,煅烧前在3 552,3 072,1 660,1 544和1 238 cm-1出现明胶四个典型的吸收峰,分别表征amid A,amid B,amid Ⅰ,amid Ⅱ和amid Ⅲ[7];1 436和873 cm-1为方解石的特征吸收峰[8],1 083,802和702 cm-1为蒙脱石粘土的吸收峰[9-10],462和538 cm-1为Fe2O3的特征吸收峰[11],无机矿物方解石和脱石粘土可能来自赭石矿物颜料。以上结果表明赭石颜料胶液的主要组成确实为明胶和赭石矿物颜料。而煅烧后,属于明胶的四个特征吸收峰消失,Fe2O3的特征吸收峰仍然存在。由此可以断定颜料层模拟样经过煅烧后,赭石颜料胶液中的明胶组分基本完全分解,而赭石颜料将会保留在模拟样表面。

图1 (a)颜料胶液自然干燥薄膜TG曲线,(b)颜料胶液自然干燥薄膜煅烧前后红外光谱图Fig.1 (a) TG curve and (b) FTIR spectra of pigment-gelatin compound before and after calcination

2.2 煅烧对颜料层结构和颜色的影响

2.2.1 煅烧对颜料层结构的影响

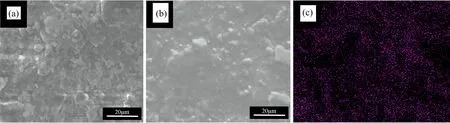

煅烧前后模拟样表面的SEM照片如图2(a,b)所示。从图2(a)中可以看出,模拟样在煅烧前表面比较平整,颜料颗粒被胶料包裹,颜料颗粒之间被胶料所填充。而经过煅烧之后,由于明胶发生了降解,样品表面颜料颗粒被暴露于表面,所以样品表面颗粒明显增多,表面明显变得粗糙。同时可以看到由于胶料在煅烧过程中发生了降解,图2(b)样品表面颗粒之间产生了明显的空隙界面。

图2 颜料层模拟样煅烧前(a)后(b)SEM照片Fig.2 SEM images of pigment layer for simulated samples before (a) and after (b) calcination

由于颜料层胶料中明胶含有C元素,因此样品表面C元素分布变化就可以反映模拟样颜料层中胶料的降解。为了再一次确定颜料层模拟样煅烧后表面胶料的降解,对煅烧前后模拟样表面的C元素分布进行了C元素mapping检测。图3(a,b)是颜料层模拟样煅烧前后表面C元素mapping。对比图3(a)和(b)可以看到,模拟样煅烧后表面C元素分布显著下降,C元素在煅烧后样品表面的分布极少。因此,再一次确定在煅烧过程中样品表面胶料发生了分解。图3(c)是模拟样煅烧后表面EDS谱(X射线能量色散谱)。从图3(c)可以看出,C元素的能谱峰几乎消失,证明了颜料层模拟样中胶料已经降解。另外,赭石颜料的主要成分是Fe2O3,图3(c)中煅烧后样品表面Fe元素能谱峰的存在一定程度上也说明颜料层表面的部分颜料在煅烧过程中被保留了下来。

图3 颜料层模拟样煅烧前(a)后(b)表面C元素mapping及(c)煅烧后样品表面EDS谱图Fig.3 C element mappings of pigment layer for simulated sample before (a) and after (b) calcination, (c) EDS spetctra of calcined simulated sample

以上结果表明:模拟样经过煅烧以后,颜料层中的胶料发生降解而煅烧并不影响颜料层中的颜料,煅烧后颜料仍然保留在样品表面。因此,通过煅烧的方法模拟古代壁画颜料层中胶料的降解是可行的。

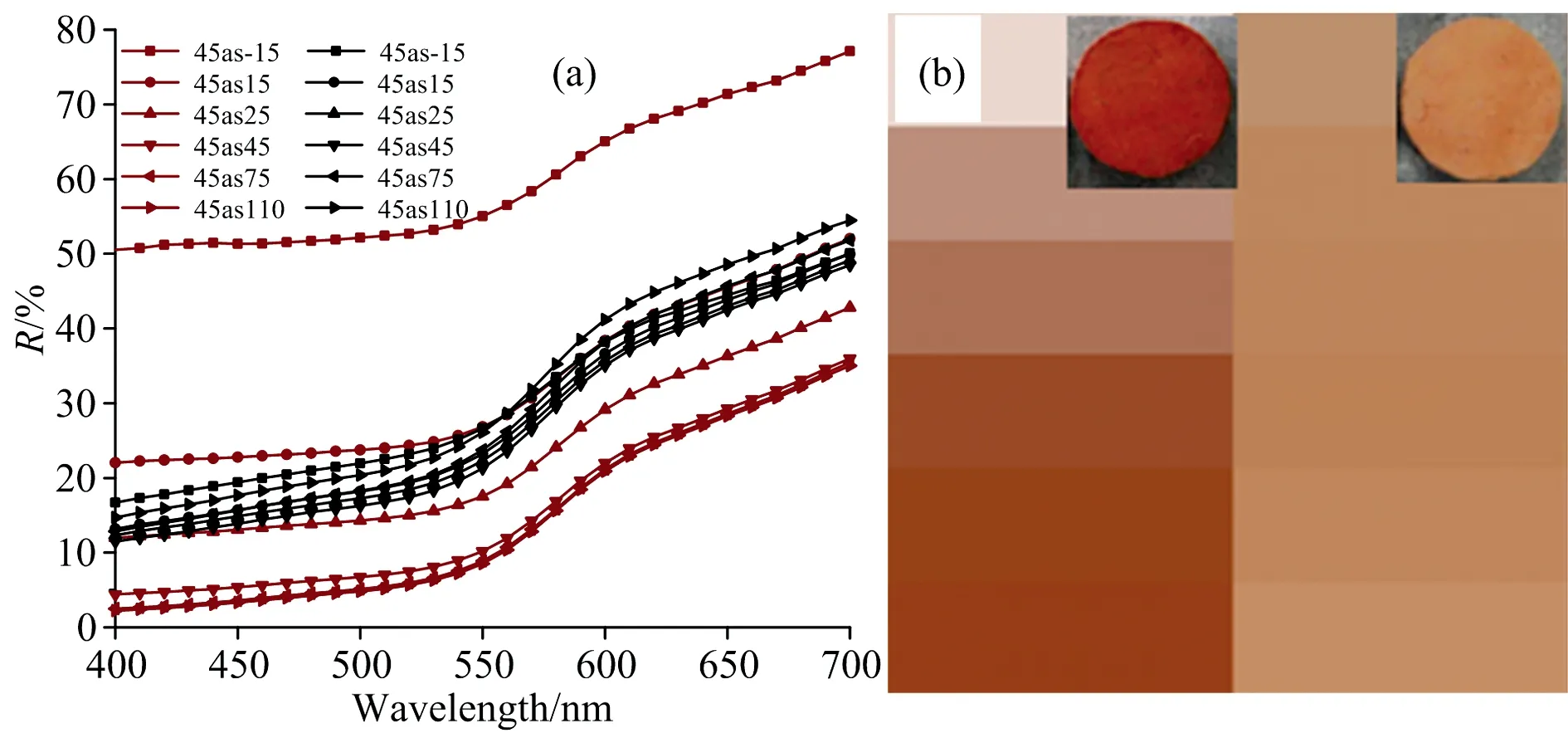

2.2.2 煅烧对颜料层颜色的影响

反射率光谱蕴含着物体表面颜色信息[12],因此通过检测样品表面的反射率光谱可以对其表面颜色进行表征。而不同角度反射率光谱的空间分布与样品表面的结构有着密切的关系[13]。图4(a)是模拟样煅烧前后的多角度反射率光谱,其中红色和黑色曲线分别代表样品煅烧前后样品表面的多角度反射率光谱。从图4(a)可以看出,模拟样煅烧前后反射率曲线具有相似的形状,这说明煅烧前后样品表面颜色的色相没有改变。煅烧前样品不同角度上的反射率差异较大,这与样品表面颜料层的反光有关。煅烧后,这种差异性降低,而且与煅烧前相比各个角度上的反射率增加,这一变化说明煅烧后样品的亮度增加。实际上,具有相同曲线形状的两个反射率曲线,反射率高的曲线对映的颜色亮度大,而相同色相亮度大的颜色浅[14]。根据此依据,从煅烧前后样品表面多角度反射率曲线可以得出:煅烧后样品颜色的色相没有改变,但是颜色淡化。图4(b)是图4(a)所对应的不同角度上的颜色视觉图以及样品煅烧前后的照片。左侧和右侧分别是模拟样煅烧前后的多角度视觉颜色图和照片,通过对比可以看出,煅烧后样品的颜色明显变浅,但是煅烧前样品不同角度上颜色差异较大,个别角度上的颜色很亮,这其实就与样品表面的反光有关,反光会造成颜色发亮角度上的反射率较高,这一点从反射率光谱也能看出[图4(a)最上方的红色反射率曲线]。因此,图4(b)的视觉结果和图4(a)反映的结果一致。

图4 颜料层模拟样煅烧前后(a)多角度反射率光谱及(b)多角度视觉颜色图Fig.4 (a) Multiple-angled reflectance spectra and (b) multiple-angled color images for simulated samples before and after calcination

结合前面模拟样煅烧前后表面成分变化结果,我们可以得出:模拟样经过煅烧处理后,颜料层中的胶料分解,颜料层由原来的空气-明胶界面变成空气-颜料粒子界面,界面相对折射率由n明胶/空气变成n颜料粒子/空气,界面上的相对折射率变大,根据Fresnel公式R=[(n-1)/(n+1)]2,煅烧后样品表面的反射率增加。样品对可见光的反射增加,也就是说样品对可见光吸收降低,从而导致样品表面颜料粒子对可见光的特征性吸收降低,即就是颜料的特征颜色信息被削弱,颜料层表面颜色变浅。因此,颜料层颜料存在而胶料降解条件下产生的颜料层颜色变浅与颜料层胶料降解后产生的空隙界面改变了表面光学性质有关。

2.3 显现处理对褪色样品结构和颜色的影响

2.3.1 显现处理对样品结构的影响

以离子液体的丙酮溶液涂覆在煅烧后样品的表面进行褪色样品的显现,显现前后样品表面的SEM照片及显现后样品表面F元素mapping如图5所示。从图5(a,b)可以看出,经过离子液体涂覆处理以后,样品表面颗粒之间的界面被填充,表面变色平整。而离子液体中含有F元素,因此显现后样品表面F元素mapping代表了离子液体在样品表面的分布。图5(c)是与图5(b)相对应的F元素mapping,从F元素的分布来看,可以看出褪色样品经过离子液体的丙酮溶液处理后,褪色样品表面颗粒之间的间隙被离子液体填充。通过以上结果可以说明:采用离子液体的丙酮溶液处理褪色样品,样品表面颗粒间的空气界面被离子液体填充,即颗粒之间的空气界面消失,使样品表面变得平整。

图5 颜料层模拟样显现前(a)后(b)SEM照片及显现后表面F元素mappingFig.5 SEM images of pigment layer for simulated sample before (a) and after (b) showing,(c) F element mapping on the surface of sample after showing

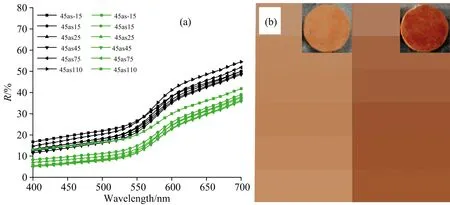

2.3.2 显现处理对样品颜色的影响

图6是离子液体的丙酮溶液处理后褪色样品表面的多角度反射率光谱和颜色视觉图。从图6(a)可以看出,样品处理前和处理后表面的多角度反射率光谱具有相同的形状,但后者的反射率强度降低。从多角度反射率光谱可以得出:褪色样品显现处理前后的色相不发生改变,但是对光的反射降低而吸收增加,由此可推测显现处理后样品的颜色将加深。从图6(b)多角度的颜色视觉图也能直观看到褪色样品经过离子液体的丙酮溶液处理后其颜色加深,这与图6(a)的结果一致。

图6 褪色颜料层模拟样(a)显现前后多角度反射率光谱及(b)多角度视觉颜色图Fig.6 (a) Multiple-angled reflectance spectra and (b) multiple-angled color images of simulated samples before and after showing

关联褪色样品显现处理前后微观形貌及颜色变化分析结果,可以得出:离子液体填充了样品表面颗粒之间的空隙界面,使样品表面的相对折射率降低,样品对可见光的反射降低吸收增加,即就是颜料层中颜料粒子对可见光的特征吸收增大,从而使褪色样品颜色加深。因此,褪色颜料层的显现机理在于,填充颜料层表面颗粒间的空气界面,降低样品表面的相对折射率,使颜料粒子对可见光的吸收增加。

2.4 唐代壁画颜料层显现应用

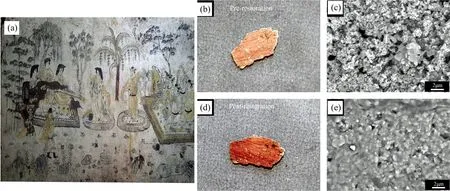

为验证以上模拟实验研究结果,对真实褪色壁画文物进行局部显现研究。图7(a)为发掘于陕西省西安市长安区的唐代韩休(672年—740年)墓的墓室内壁画,从该壁画上取一颜料层残片如图7(b)所示。从图7(b)可以看出该颜料层的颜色虽然视觉上可以辨别为红色,但是颜色非常浅。按照前述实验方法,以离子液体的丙酮溶液为显现剂,滴加在该颜料层表面,颜料层显现后的效果如图7(d)所示。通过对比图7(b)和图7(d)可以看出,经过显现处理后壁画颜料层的颜色明显加深,显现效果比较明显。

图7 唐代韩休墓部分壁画照片(a),(b,d)壁画颜料层碎片显现前后照片以及(c,e)与之对应的SEM照片Fig.7 Photographs of (a) partial mural painting (Tang Daynasty, Hanxiu Mural, Shaanxi, Chian) and (b, d) pre-restoration and post-restoration mural fragment; (c, e) SEM images of mural fragment corresponding to (b, d)

为了揭示文物壁画颜料层显现前后颜色变化与微观形貌之间的关联性,对壁画颜料层残片样品显现前后的微观形貌进行了扫描电子显微镜(SEM)表征,其结果如图7(c,d)所示。从图7(c)可以看出,未显现前壁画颜料层表面存在大量颗粒状物质并且颗粒之间存在明显的空隙界面,由此可推测,壁画颜料层中原本以胶料为连续相的组分发生了降解,从而使颜料颗粒之间产生空气界面。根据模拟实验的结果可知,颜料层界面结构的这种变化会导致颜料层对入射光的吸收降低反射增加,即颜料层中颜料粒子对可见光的特征吸收降低,从而引起颜料层的特征颜色变浅。这也再一次证明壁画颜料层胶料降解引起的微观形貌变化是壁画颜色褪色的一个重要原因。

壁画颜料层经过显现处理后的微观形貌如图7(e)所示。从图7(e)可以看出,颜料层表面颗粒之间被离子液体填充,同时与未显现前的微观形貌[图7(c)]相比,可以看出壁画颜料层结构呈现以离子液体为连续相,表面颗粒(包含颜料颗粒)为分散相的分布状态,而且颗粒之间的空气界面消失。与褪色模拟样显现实验类似,壁画颜料层表面由图7(c)到图7(e)的这种微观形貌上的界面变化影响其光学性质的改变,是导致其对可见光吸收增加,颜色加深的根本原因。

3 结 论

利用模拟实验研究了壁画颜料层胶料降解引起微观形貌变化与其颜色淡化的关联性。胶料降解可在颜料层形成丰富空隙,该结构产生的光散射导致颜料对可见光的吸收降低,宏观上引起颜色淡化。填充因胶料降解产生的空隙,将消除光散射而增强颜料对可见光的吸收,从而导致表面颜色加深。此外,将模拟研究结果成功应用于唐代墓室壁画颜料层残片的显现,再一次证明了本研究所提出壁画颜料层中胶料降解引起的微观形貌变化是古代壁画颜料层颜色变浅的一个重要原因,同时,消除空气界面是褪色壁画的显现原因。该研究结果对于中国古代褪色壁画文物的显现修复工作具有重要借鉴价值。