供给侧改革视阈下H省高职计算机类专业教育适应新业态发展问题与对策

2021-05-11宁和南苏命峰

宁和南,苏命峰

(湖南商务职业技术学院,湖南 长沙 410205)

以信息技术为核心的新一轮科技革命和产业变革加速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术迭代升级与渗透融合,催生并带动了“互联网+”“智能+”新业态快速发展。为促进新业态发展,H省高职计算机类专业教育如何对接新一代信息技术战略性新兴产业,服务区域经济发展,培养复合型、高素质、高技能、创新型IT人才,面临新挑战。为此,引入供给侧改革理论,基于“教育与产业”生态系统中的供给方视角,分析H省高职计算机类专业教育适应新业态发展的供给现状,了解存在的问题,为H省高职计算机类专业教育供给侧改革提供对策建议,助力IT人才培养,加快新业态发展,建设创新型省份。

一、计算机类专业教育适应新业态发展的现状

从院校布局、专业供给、人才培养三个层面,引入偏离度分析计算机类专业人才培养适应新业态发展的现状。本文的偏离度为生态系统中两者各类构成要素占比之间的比值,其值的大小可以衡量两者之间的匹配协调和关联发展程度[1]。作为供应方的A 要素与作为需求方的B 要素之间的偏离度,如果为负值,说明其供给不足;如果为正值,说明其供给过多;如果为零值,说明两者供需平衡。在教育与产业生态系统中,作为人才供给侧的计算机类专业教育,适应新业态发展对接人才需求侧的H省新IT产业。H省新IT产业占比根据H省统计年鉴的相关数据进行分类整理与归纳综合求得,产业占比包括产业发展和用人需求两个一级指标,前者包括产业企业、固定资产投资、产业主营业务收入、产业利润总额等二级指标,后者包括人才存量、人才增量、学历占比等二级指标[2]。

(一)院校布局区域失衡,院校专业优势不足

H 省开设计算机类专业的高职院校布局存在区域失衡。如表1 和表2 所示,H 省拥有CZT、DXN、DXX、DTH 四大区域,在2015-2019 年间,H省高职进行计算机类专业招生的院校有44-52所,其中,CZT 区域拥有22 个国家级、省级高新技术(产业)开发区,经济体量大,优势明显,产生强大虹吸效用,聚集了25-29 所,占比为52.76%-59.18%;DXN 区域拥有23 个国家级、省级高新技术(产业)开发区,只有7 所院校,占比为14.29%-15.91%;DXX区域拥有17个省级高新技术(产业)开发区,只有6 所院校,占比为12.24%-13.64%;DTH 区域拥有21 个国家级、省级高新技术(产业)开发区,只有6-7所院校,占比为13.33%-14.29%。引入偏离度分析院校专业办学与产业的匹配关系。H省四大区域计算机类专业办学与产业的总量偏离度,2016 年达到最高点,为1.1976,随之逐年下降,向零值靠近,2018 年偏离度值达到最低点,为0.3312,2019 年偏离度值有所回升。总体看,H 省高职计算机类专业教育的院校布局初步适用新业态产业发展,区域失衡情况有所改善。分区域比较院校专业办学与产业的偏离度,CZT区域偏离度值逐年增大,近3 年均为正偏离,院校资源供给逐步强化,优势越发明显,目前H省高职院校拥有8个计算机类省级示范特色专业群、一流特色专业群,全部都在CZT区域。DXN、DXX区域的偏离度值逐年降低,近2 年均为负偏离,院校资源供给逐步弱化。DTH 区域近6 年的偏离度值始终为负值,院校资源供给持续不足。

表1 计算机类专业办学院校统计①

H 省高职院校计算机类专业教育的优势不明显。2015-2019 年间进行计算机类专业招生的院校占H 省高职院校比例为63.77-77.61%,但这些高校缺少对计算机类专业办学的顶层规划,专业教育特色缺乏,专业办学同质化现象突出,凸显院校计算机类专业办学成效的标志性成果不多,且区域分布不平衡。以教学资源库、精品课程(包括在线开放课程、精品资源共享课)、现代学徒制为例,如表3所示,H省高职院校立项的国家级、省级职业教育计算机类专业教学资源库仅为1和4个,占比分别为3.3%、10.81%;国家级、省级精品课程仅有6、49门,占比分别为10%、12.13%;国家级、省级现代学徒制仅有1 和3 个,占比分别为5.26%和5.00%。总体看,教学资源库、精品课程、现代学徒制等教育资源与产业的总量偏离度均为负值,分别为-0.4470、-0.1216、-0.6232,说明院校计算机专业类优质教育资源供给以及办学优势不足。分区域看,优质教育资源区域分布失衡,CZT 区域院校聚集绝大部分优质教育资源,拥有全部教学资源库、全部现代学徒制项目、所有国家级精品课程以及89.80%的省级精品课程(44 门),DXX、DXN区域院校仅有1、4门省级精品课程。

(二)专业结构供求失配,专业供给质量不高

H 省高职计算机类专业结构供求失配。从总量分析,2015-2019 年度,H 省高职计算机类专业与产业偏离度均为负值,专业供给总量持续不足。如表4和表5所示,H省高职计算机类专业点数从2015 年的138 个增加到2019 年的171 个,其专业点数占比从2015 年的8.93%增加到2019 年的9.70%,专业与产业的偏离度从2015 年的-0.3868提升到2019年的-0.2808,计算机类专业供给情况略有提升;计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、动漫制作技术等传统计算类专业,其专业点数从2015年的138个减少为2019年的119个,占比从100%减少为69.59%,除信息安全与管理有所增加,其它传统计算机类专业均有所减少。移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用等新增计算机类专业,其专业点数从2015年的0逐年递增到2019年的52个,占比从0%增加到30.41%,其中大数据技术与应用、移动应用开发专业分别达到18和13 个专业布点,计算机类专业供给结构有所改善。计算机类专业供给滞后产业发展,2020年高职人工智能技术服务专业才开始正式招生,区块链技术与服务专业仅在部分本科层次职业院校试点,还没有列入高等职业教育(专科)专业目录,目前很难有效支撑人工智能、区块链等新兴产业,服务区域新兴态经济发展。

表3 院校计算机类专业教育资源与产业偏离度②

表4 计算机类专业点数①

表5 计算机类专业与产业偏离度②

计算机类专业供给质量不高。专业的人才培养弱化,专业人才培养定位不清晰,在新增计算机类专业尤为突出,传统计算机类专业的人才培养方案、专业教学标准、课程标准、教学大纲等缺少更新升级,内容陈旧落后,专业教学常忙于应付专业技能抽查、专业毕业设计检查等,缺少系统思考专业的创新发展、特色发展。专业的社会服务虚化,计算机类专业教育产教融合度不高,专业的人才培养“闭门造车”,企业行业园区参与度不高,专业顶岗实习流于形式,校外实习实训基地以挂牌为主,吸纳学生不多,发挥作用有限,校内实训针对性不强,专业对接产业服务社会的能力缺失。专业的资源供给弱化,计算机类专业集群优势不明显,专业间的资源共享度不高,专业经费投入不够、硬件设施不足、资源集约度不强。专业的师资队伍弱化,师资数量不足,近几年高校扩招,计算机类专业招生迅速扩大,使得计算机类专业教师数量不足矛盾愈加突出,部分专业特别是新增计算机类专业的师生比达不到1:18国家标准。师资结构失衡,学缘结构不合理,高层次人才、技能大师欠缺,双师型专业师资缺乏,教师队伍来源单一,相当部分专业教师从高等学校毕业直接到高职院校,缺少IT企业工作经历。师资质量不高,新一代信息技术更新迅速快,教师缺少新技术、新理念,专业知识老化、教学体系陈旧,缺少企业实践经历,老师的专业知识与工作实际相脱离、技能水平与行业要求不匹配、教学方式与生产实践相脱节。

(三)专业人才供需失调,人才培养质量弱化

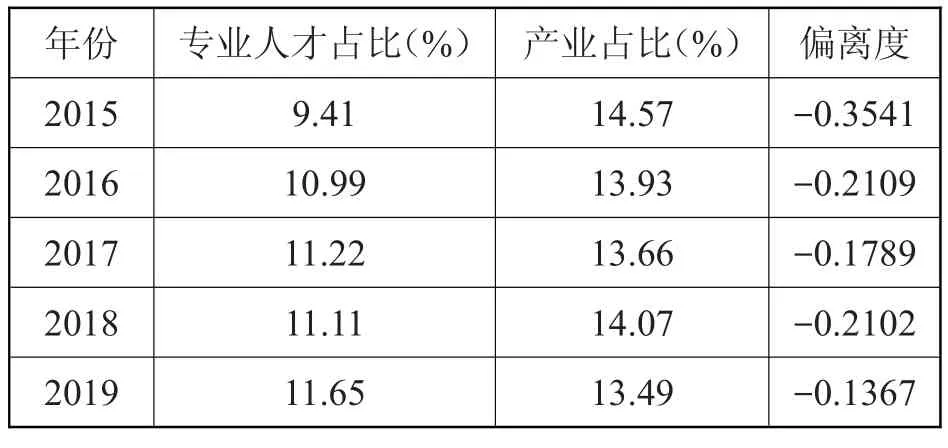

H 省高职计算机类专业人才供需失调。从人才培养数量分析,和专业供给类似,2015-2019 年度H省高职计算机类专业人才与产业的偏离度均为负值,专业人才供给长期不足。从总量看,专业人才培养数量有所提升,如表6和表7所示,H省高职计算机类专业人才培养数量从2015年的1.59万人递增到2019 年3.04 万人,年均增量达到17.61%,超过H省高职总体11.49%年平均增量,计算机类专业学生的比重从9.41%提升到11.65%,人才与产业的偏离度从2015 年的-0.3541 提升到2019 年的-0.1367。专业人才培养结构有所改善,2015-2019年间,除数字展示技术专业人才培养为零、人工智能技术没有招生外,计算机信息管理、动漫制作技术等2个专业人才年均增量为负,其它专业人才都实现年均正增长。其中,新增计算机类专业人才增长迅速,年均增量大于23.88%,其中大数据技术与应用、电子商务技术、云计算技术与应用等专业人才年均增量分别达到175.73%、73.40%、50.15%。专业布点多的软件技术、计算机网络技术、计算机应用技术等3个传统计算机类专业人才增长较慢,其年均增量分别为8.10%、13.99%、14.36%。

表6 计算机类专业人才培养情况①

表7 计算机类专业人才与产业偏离度②

计算机类专业人才培养质量弱化。跨界综合能力欠缺,目前计算机类专业人才培养重专业知识,偏专业技能,轻综合素养,缺少通用知识与跨界技能培养、缺失人文美学与职业素养涵养,学生的跨岗位迁移能力不强,同岗位进阶能力匮乏,跨界综合能力弱化[3]。创新创业能力不足,新一代信息技术迭代更新加快,计算机类专业人才培养缺乏融入新技术、新职业、新标准、新规范、新岗位、新工艺,滞后产业发展;大部分专业课程老师本身缺少创新创业培育意识,创新创业专职教师很多缺少计算机类专业学科背景,专业创新创业教育缺失,学生的创新创业能力不足。高阶技能人才缺失,学生的专业知识体系“大杂烩”“浅层次”,计算机类专业知识广而不深、专业技能宽而不精,学生缺少复杂问题解决能力、主动学习反思能力,专业技能优势不足,更谈不上服务“产业高端”和“高端产业”的高阶IT 技能人才。调查发现,许多计算机类专业毕业生不能对口从事IT 行业就业,转而从事保险员、营销员、话务员等工作[4]。

二、高职计算机类专业教育适应新业态发展的对策

(一)优化区域院校布局,以产教融合为主线,增强院校计算机类专业教育办学实力

适应新业态发展同步新IT 产业需求,不断优化H省高职计算机类专业院校区域布局。适度增加DTH、DXX、DXN区域的计算机类专业教育院校供给,大力提升这些区域特别是DTH 区域院校包括省级以上专业教学资源库、精品课程、现代学徒制等计算机类专业优质教育资源供给,提高H 省高职计算机类专业办学优势。

深化产教协同育人,增强H 省高职计算机类专业教育办学实力。以政府为主导,做好制度顶层设计,加强国家顶层管理、行业科学指导、地方精准调控,激发政府、企业、园区等多元办学活力,引导院校适用新兴态发展把握高职计算机类专业(群)办学方向,着眼新基建聚焦新一代信息技术领域,助力省域经济的数字化、智能化、创新发展。以学校为主体,根据学校隶属行业特色和毗邻区域优势,重点面向H省域的83个省级、国家级高新技术(产业)开发区,主动服务新IT产业,辐射其它相关产业数字化转型,精准对接新一代信息技术涵盖的多个新兴优势产业链,构建新时代高职计算机类专业群、专业联盟、产教联盟,打破区域、院校空间局限和专业之间壁垒,强化资源要素供给,优化教育资源配置,实现强强联合、优势互补、增强扶弱,让专业办学形成合力、产生动力、释放活力。以企业为联合,厚植企业的职业教育情怀,强化企业责任担当,推动计算机类专业的人才培养、就业创业、技术创新、社会服务,将企业的资金资本、硬件设备、软件资源、技术知识、管理理念等要素注入校企合作,打造高水平专业化产教融合实训基地、创新创业创造基地等。以现代产业学院建设为契机,鼓励新工科特色鲜明,与新一代信息技术产业紧密联系,在(毗邻)高新技术(产)业开发区的高校与省(市)政府,IT 行业企业园区等组建董事会、理事会,共建、共管、共享现代IT产业学院,强化院系两级管理,优化人事、财务、资源要素配置。

(二)优化专业供给结构,以标准建设为引领,提升高职计算机类专业办学水平

适应新业态发展对接新IT 产业链需求,不断优化计算机类专业供给结构。基于适应性、前瞻性、系统性专业设置原则,鼓励院校汇聚优质教育资源,创造专业办学条件,积极开办人工智能技术与服务、虚拟现实应用技术、云计算技术与应用、大数据技术与应用等新增计算机类专业,试点开设区块链技术与服务(方向)专业,加大对专业的动态监测,落实专业合格评估、教学工作诊断与改进、学生专业技能考核等。加大专业动态调整力度,以服务新业态发展对接新IT产业需求为依据,适时调整计算机类专业招生专业结构和规模,动态更新计算机类专业人才培养方案,例如计算机网络技术专业增加软件定义网络课程,计算机系统与维护专业增加数据中心建设与管理课程,计算机信息管理专业增加商务智能技术、数据挖掘课程,数字媒体应用技术增加游戏引擎课程,软件技术专业基于大数据和人工智能升级软件设计、软件开发、软件测试类课程。

强化专业标准建设,提高院校计算机类专业办学水平。持续做好计算机类专业目录动态更新,对标国家职业教育相关标准,推进落实省级计算机类专业设置标准、专业教学标准、专业技能抽查标准等建设,指导高职院校计算机类专业人才培养方案、专业技能考核标准、专业毕业设计标准等制定,注重素质教育的根本性、知识教学的基础性、技能训练的应用性相统一,探索计算机类专业分类(学历教育与社会培训)、分层(高、中、低)、分班(专业方向)教学改革。将1+X证书制度有机融入计算机类专业人才培养方案,让产教融合落到实处。目前国家前后推出3 批次1+X 证书制度试点的职业技能等级标准,每个标准覆盖初、中、高三个等级,其中适合计算机类专业的有Web 前端开发、云计算平台运维与开发、智能计算平台应用开发等共35种职业技能等级证书。每个职业技能等级证书可适用1-11 个计算机类专业,例如Web前端开发证书适用软件技术、软件信息与服务、计算机网络技术、移动应用开发、计算机应用技术、计算机信息管理等6 个专业。每个计算机类专业可选择4-30 个职业技能等级证书,例如虚拟现实应用技术专业可选择虚拟现实应用开发、3D 引擎技术应用、数字创意建模、数字媒体交互设计、游戏美术设计等5 个证书。每个计算机类专业应根据学校所属行业优势、对接IT 产业链和开设专业方向,从中优选合适等级若干证书试点。将1+X证书试点与学分银行建设相衔接,将学历证书和职业技能等级证书的各类各级学习成果进行认定、核算、存储、积累和转换,进行课证融通、学分相通,夯实、拓宽计算机类专业学生可持续发展基础,全面提升学生职业竞争力。此外,强化专业师资建设,补足配强,打造德技双馨、敬业精业、专兼结合的“双师型”教师队伍,注重教师职前“入岗训练”,入职“上岗锻炼”,在职“胜岗历练”。依托校企双元、国际多元的工程技术研究中心、技术技能人才培养基地、师资培训中心等平台,从国际、国家、省、市、校多个层级,通过师资培训、研修访学、企业跟岗、全员轮训等方式对教师进行专业化、系统化、规范化和可持续的锤炼打造,提升教师的职业教育教学能力、教研科研创新能力、技术服务社会能力。

(三)优化专业人才供给,以课程改革为抓手,提高高职计算机类专业人才培养质量

适应新业态发展满足新IT 产业用人要求,不断优化计算机类专业人才供给。以IT 就业市场调研为依据,基于就业数据反馈,适时调整计算机类专业人才供给结构,适度增加大数据技术与应用、信息安全与管理、人工智能技术服务、虚拟现实应用技术、云计算技术与应用等专业人才供给。

深化专业课程改革,提升计算机类专业人才培养质量。强化课程体系建设,培养复合型IT 人才。以模块化、案例化、情景化、项目化,解构、重组专业课程体系,主动适应新一代信息技术带来的新技术、新岗位、新规范、新标准变化,动态调整计算机类专业课程标准、教学大纲、课程内容,有机衔接1+X 证书,提高计算机类专业课程与新IT岗位的匹配度;通专整合、跨界融合,强化计算机类专业基础课程有机共享,突出专业核心课程刚性必修,优化专业拓展课程个性互选,试行主修与辅修专业课程混合双修。强化课程思政建设,培养高素质IT人才。专业课程全方面、全过程、全视角融入课程思政,凝练课程的素养、知识、能力育人目标,挖掘凸显IT类行业特点的课程思政素材,将精益求精的工匠精神、一丝不苟的敬业精神、诚实守信的职业素养显性和隐性融入软件开发、网络构建、信息安全等专业课程。强化课程实践教学,培养高技能IT人才。课程教学突出理实一体、工学交替、手脑并用、育训合一、德技双修,强化校内实训、企业认知见习、跟岗实训、顶岗实习等特点,培养精技优能、一专多能的高阶IT 技能人才。强化课程信息化教学,培养创新型IT 人才。基于现代信息技术进行混合式教学、个性化教学、STEAM教学改革,专业课程教学注重学生的创新、跨界、发展能力培养,依托移动互联、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术构建智慧课堂、虚拟工厂、仿真平台,以学生为中心,基于教育大数据分析、人工智能导学,全过程教学数据采集,精准分析学情,根据学生个体差异和学习特征,智能推送差异化学习资源、推荐个性化学习策略、优化过程化课程考核。

注释:

① 根据高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理系统、高等职业院校教育质量年度报告院校年报统计、H省省教育厅数据归纳整理。

② 根据高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理系统、高等职业院校教育质量年度报告院校年报统计、H省省教育厅、H 省统计年鉴(2015-2019)的数据进行归纳整理与偏离度测算。