基于重磁异常的天津市平原区深部构造特征识别

2021-05-11杨学明李世斌韩杰林星

杨学明,李世斌,韩杰,林星

(天津市地球物理勘探中心,天津300170)

研究区在大地构造位置上一级分区属于渤海湾裂谷盆地,为典型的多旋回盆地,构造演化经历了结晶基底形成及沉积盖层发育的两大旋回[1]。二级分区属华北断拗区,为中、新生代断拗,区内隆起、拗陷及次级(Ⅳ级)凸起、凹陷的延伸方向呈雁行式凹、隆相间的构造格局,深大断裂的走向均为NNE 向展布[2]。研究区内有与其配套发育的北西西(NWW)和北西(NW)向的断裂,在不同程度上控制着凸起和凹陷的发育。受不同构造旋回期的发展演化控制,晚期发育地质构造掩盖早期地质构造特征,地表反映不明显[3-4],而深部构造对于构造单元划分、资源评价、城市规划建设、地学研究等具有十分重要的作用,地球物理方法在识别深部地质构造特征中发挥着不可替代的作用。

自上世纪60年代,在天津市及周边地区开展了大量的地球物理工作,包括1/50万、1/20万、1/10万或1/5万(局部)重力、航磁测量及大地电磁、地震勘探工作,取得了大量地球物理数据,在此基础上划分了天津市平原区主要断裂构造空间分布,识别深部断裂构造特征,圈定了侵入岩体及探讨了基地性质,为探讨天津市平原区地质构造信息提供了丰富的成果基础[5-6]。

近年来重磁资料不断更新,数据处理、解释新方法快速发展,使得区域重磁资料在研究构造特征方面取得了显著成效。笔者利用区域重力、航磁数据(重力为天津市地球物理勘探中心实测1/5万重力数据,接边为邻区1/20万重力数据、航磁数据来源于自然资源部航空物探遥感中心实测1/5万航磁数据),开展重磁资料处理解译,利用小波尺度分离和增强局部相位边界识别技术提取了研究区内丰富线性构造信息,分析区内主要断裂构造特征,进行定性分析;同时利用分离出的大尺度重磁异常采用Parker法反演研究区莫霍面、居里面起伏特征,结合区内深大断裂总结研究区深部构造特征。

1 地质、地球物理背景

天津市构造属渤海湾裂谷盆地,为典型的多旋回盆地,构造演化经历了结晶基底形成及沉积盖层发育的两大旋回。结晶基底的形成,历经五台、吕梁等构造运动改造,于吕梁期形成稳定克拉通。沉积盖层主要包含中、新元古界至中、新生界。

1.1 地层

全区被第四系覆盖,仅在天津北部蓟县山区出露中、新元古界长城系、蓟县系和青白口系,出露面积约640 km2,其次是零星的太古宇和古生界寒武系下统府君山组出露,太古宇八道河群王厂组及下古生界零星分布[7-10]。据钻井和物探资料揭示,研究区中生界埋藏较深,其上沉积了巨厚的新生界,而中生界局部地段残留,厚度不大;研究区从太古宇至新生界均有发育,但上奥陶统至下石炭统缺失,古近系古新统局部缺失[11]。

1.2 构造

构造隶属于华北断坳区,为中、新生代断坳,区内隆起、坳陷及次级(Ⅳ级)凸起、凹陷的延伸呈北东向雁行式凹、隆相间排列,断裂多为北东向展布,其中沧县隆起(天津段)由一系列北东向凹、隆相间排列的凸起、凹陷所构成,如双窑凸起、白塘口凹陷、潘庄凸起、小韩庄凸起等;区内规模较大的断裂,构成次级构造单元的分界线,如沧东断裂构成沧县隆起的东南边界,白塘口西断裂和白塘口东断裂分别为双窑凸起与白塘口凹陷、白塘口凹陷与小韩庄凸起的分界线。另外区内北西向断裂较发育,如海河断裂,以不同程度控制凸起和凹陷的发育。

1.3 地球物理特征

天津市平原区布格重力异常平面图(图1a)可以看出,布格重力场值宏观表现为东北、西南高,西北、东南低,布格重力场值在-55~14×10-5m/s2之间变化,重力场最高值位于团泊西北附近,布格重力场值约为14×10-5m/s2,布格重力场最小值位于武清县北蔡村附近,布格重力场值约为-55×10-5m/s2。形态表现为“两低、两高”,布格重力异常呈北东向高、低相间排列,它充分揭示了宝坻凸起、冀中坳陷(武清凹陷)、沧县隆起、黄骅坳陷的地质构造特征。

从天津市平原区航磁化极后ΔT异常平面图(图1b)可以看出,航磁△T异常宏观形态表现为北西西带状分布,南北向高、低相间排列,其间叠加团块状的磁力高异常,磁力场值在-180~350 nT之间变化。磁力场最小值位于研究区东南部马棚口,最高值位于研究区东南部涧南潜山。

1.4 物性特征

地层(岩石)密度、磁化率是重磁勘探资料解释的重要参数。20世纪60年代以来,伴随着研究区及周边油气资源、地热资源和生产用水等勘探工作的深入开展,对研究区及周边做了大量的岩石(岩心)标本、第四系标本及密度测井等密度、磁化率测定与研究工作,取得了丰富的物性资料。

图1 天津市平原区地球物理异常图Fig.1 Geophysical anomaly in Tianjin plain area

结合大区域范围的宏观岩石密度资料,从研究区岩石密度统计结果来看(表1),各地层密度值随地质年代由新到老逐渐增大;同一地层、岩性成分,采用不同方法得到的密度值十分接近,表明不同构造单元的地层密度较为稳定;东营组与馆陶组之间、孔店组与白垩系之间、侏罗系-上古生界、下古生界-太古宇各地层密度值接近,密度差异不明显;区内火山岩多为中、新生界,其岩性多为玄武岩、安山岩、火山角砾岩、凝灰岩,密度值较大;岩浆岩密度具有从碱性→酸性→中性→基性→超基性增大的一般规律,密度值一般在2.60~3.0 g/cm3之间变化,侵入岩的密度值较喷出岩大。

密度分布特征由上而下可划分为以下五个密度层,存在四个密度界面,第一密度层为第四系,平均密度值为2.05 g/cm3;第二密度层为新近系-东营组,平均密度值为2.20 g/cm3;第三密度层为古近系沙河街组-白垩系,平均密度值为2.41 g/cm3;第四密度层为侏罗系、三叠系上古生界,平均密度值2.59 g/cm3;第五密度层为下古生界-太古宇,平均密度值2.68 g/cm3,该层是造成区域重力异常的主要因素。

表1 研究区岩石地层密度磁参数统计表Table 1 Statistical table of density of rock strata in the research area

该区地层磁性特征表现为中、新元古界及上覆沉积地层为弱磁性或无磁性,下元古界或更老地层组成的结晶基底以片麻岩类为主,磁性较强,磁化率一般在1 000×10-5SI~3 000×10-5SI 之间变化,岩浆岩、火山岩具有较强的磁性,但其磁性变化较大,一般在0~4 500×10-5SI之间变化,具有从酸性→中性→基性→超基性增强的一般规律,从岩性上分析,蛇纹岩、橄榄岩、角闪石岩、辉石岩磁性较强,在4 000~5 000×10-5SI之间;辉绿岩、安山岩、闪长岩类、玄武岩类、辉绿岩、辉长岩、苏长岩次之,一般在2 000~2 500×10-5SI之间;石英岩类、花岗岩类磁性较弱,一般在250~800×10-5SI之间。

2 处理方法及结果

重力异常揭示地表至上地幔之间的固体介质密度差异,磁异常揭示地表至磁性基底等温面,是研究区域、深部构造特征的数据资源[12-16]。而在利用重力、磁异常数据开展研究的过程中,有效分离不同深源层地质体引起的异常及提取其所反映的线性构造特征是至关重要的环节。

2.1 处理方法

(1)重力异常分离的小波分析

小波变换可以将信号f(x)分解成多种不同的频率成分或各种不同的尺度成分,通过伸缩、平移聚集到f(x)的任意细节加以分析[17]。小波变换具有变焦性,当频率变化时,窗口面积不变,但其形状发生改变,即当频率低时,窗口较宽,空间分辨率较低,当频率升高时,窗口变窄、变高,空间分辨率增加,具良好的局部化特征。

若令J2=4,f(x,y)=△g(x,y),则有:

Ajf(x,y)为f(x,y)在尺度4j分辨率下的连续逼近,Djf(x,y)为f(x,y)在尺度4j分辨率下的连续细节。上式说明一个二维重磁异常可以表达为一个四阶逼近及一阶、二阶、三阶和四阶四个细节所构成,也就是对重力异常进行多重分解。

本次数据处理过程中,我们根据地质目标来组合小波细节,选择了合适的高阶逼近,来实现有地质意义的分解。将结果与地质资料对比,认为5阶次的小波变换异常能反映区内的局部构造。

(2)增强局部相位边界识别技术

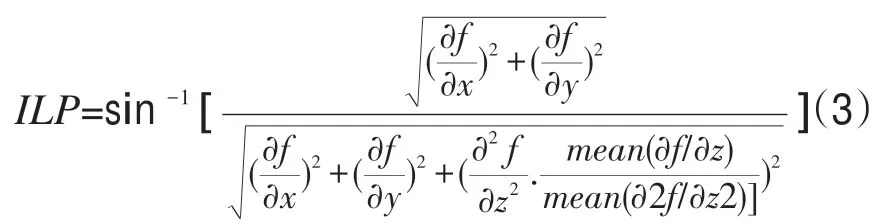

局部相位(Local pahse,LP)边界识别技术是根据重磁异常一阶水平导数极值点和垂直导数的零值点与地质体边界相对应的特征,利用水平与垂直导数比值来获得地质体的边界信息[18-20]。该方法相对总水平导数能同时获得不同深度地质体的边界,提高了深部地质体的分辨能力。但以往结果表明该方法所得到结果较发散。为了提高结果的水平分辨率,提出增强型局部相位边界识别技术(Improved local pahse,ILP),其采用一阶水平导数与二阶垂直导数的比值函数来实现边界识别,且为了满足数学意义,乘以因子其具体表达式为:

其中ILP为增强型局部相位边界识别结果,f为位场异常为位场异常在三个方向的导数,mean为取算数平均值。高阶垂向导数在计算过程中会明显地增强噪声的干扰,因此采用水平导数的组合计算垂直导数,表达式为:

(3)Parker法重磁界面反演

七十年代以来,R.L.Parker(帕克)提出了一种界面重磁场的正、反演公式。它能计算物性横向变化的连续界面,场的反演是假定异常源来自于两种不同密度介质分界面,并要求界面起伏变化较小。计算在频率域内进行,通过多次迭代拟合界面重磁场完成密度、磁性界面的反演计算。以密度界面反演为例,其反演公式如下:

其中σ(ζ,η)为已知地层与下部介质之间的密度、磁性差,Z0为参考面深度,G为万有引力常数,F为位场傅里叶变换,△h为相对于参考面深度Z0的界面起伏深度。

2.2 处理结果

基于以上方法,对天津市平原区布格重力异常、航磁△T化极异常进行位场转换计算[10],利用小波变换分析提取不同尺度的重力、航磁局部及区域异常,并对重力、航磁异常进行增强局部相位边界识别,提取地球物理场的线性构造特征。

图2为小波变换5阶分离出的布格重力异常局部与区域场,图3为小波变换5阶分离出的航磁△T异常局部与区域场。

图4 为天津市平原区重磁增强局部相位边界识别平面图,利用一阶和二阶水平导数的比值来进行边界的识别,其能有效地均衡不同深度地质构造的效应,提高了深部构造的分辨率,能更加清晰和准确地获得地质构造的位置信息,结果与已知地质构造相吻合,对于分析区域构造背景提供了基础资料。

本次研究选取界面密度差0.3 g/cm3,莫霍面平均深度33 km;选取磁性基底平均深度10 km,平均磁化强度为0.3 A/M,利用Parker法反演莫霍面、磁性基底的起伏形态(图5)。

3 成果认识

3.1 主要断裂特征分析

图2 研究区布格重力异常小波变换5阶局部与区域场平面图Fig.2 Bouguer gravity anomaly local and regional fields plane of 5-order wavelet transform in the research area

深大断裂两侧存在物性差异,则会在重磁位场转换图中呈现一定的异常特征,本文依据研究区重力异常、航磁△T 化极异常特征及上述处理方法结果,并结合相关地质、地球物理研究成果,划分并分析研究区内深大断裂特征,具体分析如下:

(1)F1断裂(沧东断裂)

该断裂位于研究区中部,呈北东向展布,受构造运动作用,多处被北西西向断裂错断,区内延伸长度约121 km。

在布格重力异常上,该断裂位于布格重力高、重力低的梯级带部位,表现为北东向明显的重力梯级带,每公里梯度变化约1.0~5.0×10-5m/s2;断裂西北侧为布格重力高、东南侧为布格重力低,表明断裂西北盘上升、东南盘下降。在布格重力小波分解局部异常上,该断裂表现为局部重力高、重力低的分界线。

图3 研究区航磁异常小波变换5阶局部与区域场平面图Fig.3 Aeromagnetic anomaly local and regional fields plane of 5-order wavelet transform in the research area

在布格重力增强局部相位边界识别上表现为不连续的正极值轴连线。在化极航磁△T异常平面图上,该断裂南段为磁力高异常带的极值轴线。

研究成果表明,断裂西北盘新生界厚千余米,基底由古生界和中、新元古界构成,认为该断裂为本区重要的壳断裂,为印支-燕山期构造旋回的产物,具有长期活动的特征,控制了中、新生代盆地的发育,构成沧县隆起与黄骅坳陷的分界。

图4 研究区重磁增强局部相位边界识别平面图Fig.4 Gravity and magnetism enhanced local phase boundary recognition plane in the research area

综上所述,推断该断裂为规模巨大、西北盘上升、东南盘下降、断面东南倾的正断层,构成沧县隆起与黄骅坳陷的分界线。该断裂最早生成于晚石炭纪-晚三叠纪,中生代活动较弱,古近纪早期强烈活动,至新近纪,该断裂活动逐渐减弱,但仍不断活动。由于该断裂强烈活动,控制了东缘裂陷带的生成、发育及沉积地层分布。依据重力场的形态变化特征,推断该断裂在新生代活动,具有北段活动晚、断距小,南段活动早、断距大的特征。

(2)F2断裂(天津断裂)

该断裂位于研究区中部,大致沿岳实庄村-丰台镇-大唐庄-尔王庄(东)-霍庄子-大毕庄-李七庄-蔡公庄一线呈北东向展布,受构造运动作用,多处被北西西向断裂错断,区内延伸长度约142 km。

图5 研究区莫霍面和磁性基底图Fig.5 MOHO surface and magnetic basement in the research area

在布格重力异常平面图上,该断裂位于布格重力高、重力低的梯级带部位,表现为北东向的重力梯级带,重力场梯度每公里在1.5~5.0×10-5m/s2之间变化;断裂东南侧为布格重力高、西北侧为布格重力低,表明断裂东南盘上升、西北盘下降。在布格重力小波分解局部异常上,该断裂表现为局部重力高、重力低的分界线。在布格重力增强局部相位边界识别上表现为不连续的正极值轴连线。

综上所述,推断该断裂为规模巨大、东南盘上升、西北盘下降、断面西北倾的正断层。该断裂最早生成于晚石炭纪-晚三叠纪,中生代活动较弱。古近纪早期断裂北段活动强烈,至新近纪,该断裂整体活动性增强,由于该断裂的活动,控制了西缘裂陷带的生成、发育及沉积地层分布。依据布格重力场的变化特征,推断该断裂具有北段活动早、断距大,南段活动晚、断距小的发育特征。

(3)F3断裂(宝坻断裂)

该断裂位于研究区北部,大致沿钳屯-顾家屯-新开口-王朴庄一线呈东西向展布,区内延伸长度约40 km。

在布格重力异常平面图上,该断裂位于布格重力高、重力低的梯级带部位,表现为东西-北东向明显的重力梯级带,重力场梯度变化较大,每公里梯度变化约9~12×10-5m/s2;断裂北侧为布格重力高、南侧为布格重力低,表明断裂北盘上升、南盘下降。在布格重力小波分解局部异常上,该断裂表现为局部重力高、重力低的分界线。在布格重力增强局部相位边界识别上表现为正极值轴的连线。在化极航磁△T异常平面图上,该断裂位于磁力高与磁力低的梯级带过渡部位,断裂北侧为磁力低、南侧为磁力高。

据钻井资料,断裂北盘第四系厚约数百米,第四系直接覆盖于古生界和中、新元古界之上,基底埋藏较浅。

综上所述,该断裂为北盘上升、南盘下降、断面南倾的正断层。该断裂生成较早,具有长期活动的特征,古近纪强烈活动,新近纪-第四纪更新世,该断裂仍在活动,使宝坻凸起不断上升,此后活动减弱。该断裂为武清凹陷生成的主控断裂,控制了宝坻凸起构造的发育及武清凹陷的生成,对武清凹陷的生成及沉积建造起着主要的控制作用,构成宝坻凸起与武清凹陷的分界线。

(4)F4断裂(杨柳青断裂)

该断裂位于研究区中西部,大致沿良种繁殖场-林场-青光-李嘴-朱唐庄(西北约2 km)一线呈近北东向展布,区内延伸长度约53 km。

在布格重力异常平面图上,该断裂位于北东向的重力梯级带,布格重力等值线同向扭曲,重力场梯度每公里在2.0~2.5×10-5m/s2之间变化;在布格重力小波分解局部异常上,该断裂位于局部重力高、重力低的过渡带,断裂西北侧为重力低、东南侧为重力高,表明该断裂东南盘上升、西北盘下降。在布格重力增强局部相位边界识别上表现为不连续的正极值轴连线。

综上所述,推断该断裂为一条西北盘下降、东南盘上升、断面西北倾的正断层。该断裂最早生成于晚石炭纪-晚三叠纪,中生代活动较弱,古近纪活动较强,此后活动减弱。依据重力场的变化特征,推断该断裂对武清凹陷的生成起主要的控制作用,构成沧县隆起与冀中坳陷(武清凹陷)的西南分界线。

(5)F5断裂(汉沽断裂)

该断裂位于研究区中东部,大致沿东七里海水库(东北约2 km)-桥沽-汉沽(北约2 km)一线呈北西西向展布,区内延伸长度约39 km。

在布格重力异常平面图上,该断裂位于布格重力高与重力低的过渡带部位,布格重力等值线同向扭曲,梯度变化较大,重力梯度变化约每公里1~2.5×10-5m/s2之间。在布格重力小波分解局部异常上,该断裂位于局部重力高与重力低的过渡带部位,断裂南侧为局部重力低、北侧为局部重力高,表明该断裂北盘上升、南盘下降。在布格重力增强局部相位边界识别上表现为不连续的正极值轴连线。

综上所述,该断裂为北盘上升、南盘下降、断面西南倾的正断层。该断裂生成于石炭纪-晚三叠纪,并强烈活动,中生代活动较强,控制了北塘凹陷的生成、发育及中生代的沉积分布,古近纪再次活动,新近纪活动减弱,认为该断裂构成黄骅坳陷与沧县隆起的分界线。

(6)F6断裂(白塘口西断裂)

该断裂位于研究区中南部,大致沿万新庄(东约3 km)-大寺(西约2 km)-团泊农场-渡口(西约3 km)一线呈北北东向展布,区内延伸长度约47 km。

在布格重力异常上,该断裂位于重力高与重力低的梯级带部位,重力场梯度变化较大,每公里重力梯度变化为3.0~4.5×10-5m/s2。在布格重力小波分解局部异常上,该断裂位于局部重力高、重力低的过渡带部位,断裂东侧为局部重力低、西侧为局部重力高,表明该断裂西盘上升、东盘下降。在布格重力增强局部相位边界识别上表现为连续的正极值轴连线。

在化极航磁△T异常、小波分解局部异常上,该断裂位于磁力高异常带的极值轴线。

综上所述,该断裂为西盘上升、东盘下降、断面东南倾的正断层,构成天津西凸起与白塘口凹陷的分界线。该断裂生成于中生代并强烈活动,古近纪活动减弱,控制了白塘口中生代凹陷的生成及沉积地层分布。

3.2 莫霍面、磁性基底起伏特征

莫氏界面,在研究区连续分布,莫氏面埋深在32.5~33.6 km之间变化,起伏变化不大,莫氏面最小埋深位于研究区东北部岳实庄村、东欢坨、范家坨周边,最大埋深位于研究区西北部豆张庄-泗村店一带。在沧县隆起区,以蛏头沽-清河农场-黄庄-方家庄一线为界,西南部沿塘官屯-大丘庄-团泊-巨葛庄一线存在北东向的椭圆形莫氏面低隆起带,隆起带莫氏面最小埋深约33 km;东北部莫氏面由西南向东北逐渐抬升,等深线为北西向。在冀中坳陷区,沿豆张庄-泗村店一线存在北东向的椭圆形莫氏面低凹陷区,向四周莫氏面逐渐抬升,莫氏面最大埋深约33.6 km。黄骅坳陷区,莫氏面等深线呈北东向展布,形态简单,等深线稀疏。

太古宇磁性基底顶界面,在研究区连续分布。磁性基底宏观上为近东西向的带状分布,表现为南北低、中部高,呈北东东向高、低相间排列,磁性基底埋深在7.9~12.4 km之间变化,起伏变化不大。在研究区北部泗村店-大碱厂-大白庄-大钟庄-黄家铺村一线,磁性基底顶界面局部凹陷,构造为近东西向的长条形,磁性基底顶界面最大埋深位于泗村店-大碱厂东西一线,约为10.7 km,向四周磁性基底抬升。在大钟庄-黄家铺村一带,磁性基底顶界面埋深起伏变化不大,形态简单,等深线稀疏。在研究区西南部,双窑村-管铺头-张家窝一线,磁性基底顶界面局部凸起,构造为南北向的长条形,形态简单,等深线稀疏,磁性基底起伏变化较小,磁性基底顶界面埋深在9.3~9.8 km之间变化,磁性基底顶界面最小埋深约为9.3 km,向四周磁性基底降低。在研究区东中部,涧南-大神堂-赵庄-大辛庄-大钟庄一线,磁性基底顶界面局部凸起,构造为北西向的长条形,磁性基底顶界面埋深在7.5~9.0 km之间变化,最小埋深约为7.5 km,向四周磁性基底降低,等深线同向弯曲。在研究区东南部,塘驹河、驴驹河东南侧,为磁性基底凹陷区,形态为等轴状,四周等深线密集,中心等深线稀疏,磁性基底顶界面埋深在10.0~12.4 km之间变化,起伏变化较大,构造最大埋深12.4 km。

总之,莫氏面及磁性基底顶界面反演成果,宏观上反映了研究区莫氏面及磁性基底的起伏变化,客观地揭示了现今的深部构造特征,为研究本区的深部地质结构提供了参考依据。

4 结论

(1)通过小波变换有效的分离出重磁局部及区域异常信息并利用增强局部相位边界识别技术提取丰富线性构造信息,为后续定性分析及界面反演提供可靠异常数据;划分研究区6条主要断裂,利用小波变换局部及区域的重磁异常、增强局部相位边界识别技术分析断裂线性构造特征,并对断裂切割深度进行定性分析。

(2)利用区域重力、航磁异常反演研究区莫霍面、磁性基底深度,莫霍面起伏介于32.5~33.6 km之间,总体上具有西深东浅的特征;磁性基底深度介于7.9~12.4 km之间,为近东西向的带状分布。

(3)沧东断裂、宝坻断裂为研究区深部构造主要控制因素,研究区莫霍面、磁性基底起伏特征受其控制,展现出深部构造东西分带、南北分块的特征。