杭州市第二水源千岛湖配水工程施工图审查与设计优化

2021-05-10黄东军王东锋房敦敏

黄东军,王东锋,房敦敏

(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

1 工程概况

杭州市第二水源千岛湖配水工程从千岛湖淳安县境内取水,通过输水隧洞将水引至杭州市余杭区闲林水库,为下游原水输水工程提供优质千岛湖水源,同时在输水线路途中向建德市、桐庐县及富阳区部分区域供水,供水规模为9.78 亿m3/a,配水流量38.8 m3/s(330 万m3/d),可满足杭州主城区及输水沿线县市部分区域800 多万居民生活用水需要。

本工程为Ⅰ等工程,主要建筑物包括千岛湖进水口、输水建筑物、分水口、闲林出口流量控制及调压设施、闲林水库取水口等建筑物,采用全重力流输水方案,输水线路全长113.22 km。

千岛湖—闲林水库输水隧洞混凝土衬砌段为衬后直径6.7 m、底宽3.5 m 的平底马蹄形断面;在浅埋隧洞段、跨分水江穿江隧洞段、跨渌渚江倒虹吸管和下穿小溪流等部位采用钢管衬砌,钢管直径均为5.0 m,全线钢管段合计长度约10.00 km。输水线路沿线在高岭坞、林山及羊岩坞设3 座事故检修闸;在分水江上下游、渌渚江以及狮子山埋管上游各设置1 座事故检修阀,共布置5 座事故检修阀,以便于隧洞及倒虹吸管分段排水检修。输水线路沿线布置32个施工支洞,总长18.83 km。闲林水库上游侧设置闲林控制闸,控制上游来水进入闲林水库。在闲林水库内布置配水井,分别向下游九溪线、城北线、江南线配置原水,配水井需要时可与闲林水库相互交换水体。

杭州市第二水源千岛湖配水工程是浙江省水利史上一次性建成投资最多、输水距离最长、供水流量最大的供水工程。工程方案经过多年论证,线路总体布置合理;输水管道全线暗埋,符合环保、安全的设计理念,且检修方案完备。闲林水库配水井利用闲林水库施工期采石场形成的凹坑,修建成容量达20 万m3的“超级碗”,调节并分配水量,功能性和艺术性达到完美统一。工程于2014 年12月24 日开工建设,2019 年9 月29 日投入试运行。

2 施工图审查与设计优化的依据

2014 年6 月,浙江省水利颁布浙水建〔2014〕29 号《浙江省水利建设工程施工图设计文件审查备案管理办法》,建立施工图审查备案制度;2016 年9 月颁布浙水建〔2016〕26 号《浙江省水利工程施工图审查导则》。按上述文件规定,水利工程施工图需第三方审查的图纸为:总体全面性图纸;分部性图纸;建筑物结构布置和主要部位配筋图纸;有关重要结构的局部性图纸。

2014 年12 月,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标《杭州市第二水源千岛湖配水工程施工图审查及跨分水江、渌渚江区段优化设计施工总承包标段》,合同规定工作内容之一为:提出杭州市第二水源千岛湖配水工程施工图审查及输水隧道桩号50+850~63+480 m、桩号69+100~76+400 m 段的优化设计建议方案。

依据合同,组织由水工、施工、金结、电气、监测、交通、建筑、给排水、暖通等专家组成的施工图审查团队,2015—2019 年审查该工程各专业图纸2 515 张,发出施工图审查意见169 份。审查意见大致分为3 个类别:施工图是否符合规程规范(特别是强制性条款)及政府审批的初步设计审查意见;对施工图提出设计优化意见;对施工图差错提出修改意见。

审查过程中,与设计单位充分讨论、沟通,尽量达成一致意见。分歧较大时请业主单位总工程师协调,极少数重要的问题邀请外部专家召开专题咨询会,统一意见。最终,所有问题审查单位均与设计单位达成一致,审查意见的落实和优化方案的实施均反映在施工蓝图中。按《浙江省水利工程施工图审查导则》规定,需审查的图纸均由图审单位在底图盖上施工图审查合格章,再晒蓝图送发施工监理和施工单位。

2017 年2 月,浙江省水利厅以浙水法〔2017〕2 号废止《浙江省水利工程建设施工图设计文件审查备案管理办法》,不再强制要求对浙江省行政区域内各类水利工程的施工图进行审查和备案。但本项目仍按合同规定,履行完成剩余的施工图审查工作。

3 施工图审查与设计优化案例

3.1 千岛湖进水口结构设计

千岛湖进水口分为2 孔,设中墩。原设计分层进水塔中墩与后坡结构上分离,中间为流道。经图审单位复核,在3 道分层进水口闸门下闸挡水、门后下游侧流道放空的检修工况下,进水塔中墩结构应力不满足要求。此外,进水口处覆盖层厚度约20 m,进水口两侧和后坡挡土墙均较高,不易满足稳定和应力要求。建议进水塔中墩与后坡100.50~116.00 m 高程增设支撑墙;考虑千岛湖取水低水位为98.00 m,建议进水口上游侧挡土墙在97.00 m 高程以下增设2 排支撑梁,被设计单位采纳,在不影响千岛湖湖面观赏景观的前提下,可改善进水塔和挡土墙的受力条件(见图1)。

图1 进水口闸门塔增设支撑墙和支撑梁图 单位:cm

3.2 输水隧洞

3.2.1 混凝土衬砌段基本断面

本工程引水隧洞全长113.22 km,其中混凝土衬砌段长约103.20 km。工程可行性研究阶段,设计推荐混凝土衬砌段基本断面为圆形断面,衬后直径6.7 m。引水隧洞混凝土衬砌段内水压力水头为40~90 m,属于中—低压隧洞,按限裂原则设计,对隧洞断面形状要求不高;圆形断面施工较困难,运行期放空检修时洞内交通不便。图审负责人作为本工程前期论证各阶段咨询会或审查会参会专家,多次呼吁输水隧洞混凝土衬砌段调整为城门洞形或平底马蹄形断面隧洞。初步设计阶段,设计单位将圆形基本断面底部调整为2.6 m 宽的路面,便于运行期检修交通;施工图阶段,设计单位又进一步将基本断面调整为底宽3.5 m 的平底马蹄形(见图2)。以ⅠⅠⅠ类围岩为例,底板开挖宽度4.8 m,实际施工过程中仍不能满足双向行车要求;隧洞衬砌过程中,混凝土罐车也不能穿越边顶拱混凝土衬砌台车。本工程施工实践表明,隧洞开挖、衬砌是制约工程进度的主要因素。如果施工图设计时底宽能进一步加宽(按等断面面积原则同步减小隧洞直径),满足开挖期双向行车要求、衬砌期混凝土罐车穿越衬砌台车条件,可加快开挖出渣速度,创造单工作面多台车混凝土衬砌条件,缩短工期。

3.2.2 IV类围岩超前支护

图2 初步设计、施工图阶段输水隧洞断面图 单位:cm

设计单位送审的施工图图纸,Ⅳ类围岩段支护参数为:系统20a 工字钢,间距1.0 m;腰线以上φ25×7 普通中空注浆锚杆,腰线以下φ25 系统砂浆锚杆,长度L为4.5 m,相间2.5 m;挂网φ8@15 cm×15 cm,喷C25 混凝土,厚20 cm;顶拱范围采用SD27N 自进式中空注浆锚杆超前支护,锚杆长4.8 m,间距0.4 m,排距3.0 m。如按送审的支护方案实施,所有的Ⅳ类围岩段每个开挖循环都必须先施工23根SD27N 自进式中空注浆锚杆作为超前支护措施。本工程个别标段Ⅳ类围岩占比超过50%,要达到预定的工期目标,每天至少要保证1~2 个开挖循环进度。Ⅳ类围岩如全部进行超前支护,则难以达到工期进度目标,必将拖延整个工程投运时间。

隧洞开挖经验表明,大部分Ⅳ类偏好围岩开挖揭露后,能够在一定的时间段内保持稳定,及时喷混凝土、施工锚杆、钢拱架,能保证掌子面安全;如果每个循环都打超前锚杆,实际上超前锚杆砂浆强度未达标时,又进入下个循环爆破,超前锚杆作用有限。当然也有部分Ⅳ类偏差围岩如果不进行超前锚杆支护,围岩开挖揭露后掌子面会出现垮塌现象。经图审单位与设计单位反复沟通并征得业主同意,最终施工图中,设计单位将Ⅳ类围岩进一步细分为Ⅳ类偏好围岩和Ⅳ类偏差围岩。Ⅳ类偏差围岩支护方案仍维持23 根SD27N 自进式中空注浆锚杆超前支护,Ⅳ类偏好围岩原系统的锚杆超前支护调整为随机布设。实际施工过程中,根据每个循环开挖揭露的围岩情况,由设计、监理、施工、业主4 方代表组成的围岩类别鉴定小组现场决定,并以工作单的形式下达给施工队实施。由此大量减少Ⅳ类偏好围岩自进式中空注浆锚杆超前支护工作量,在保证掌子面安全的同时,加快工程进度。

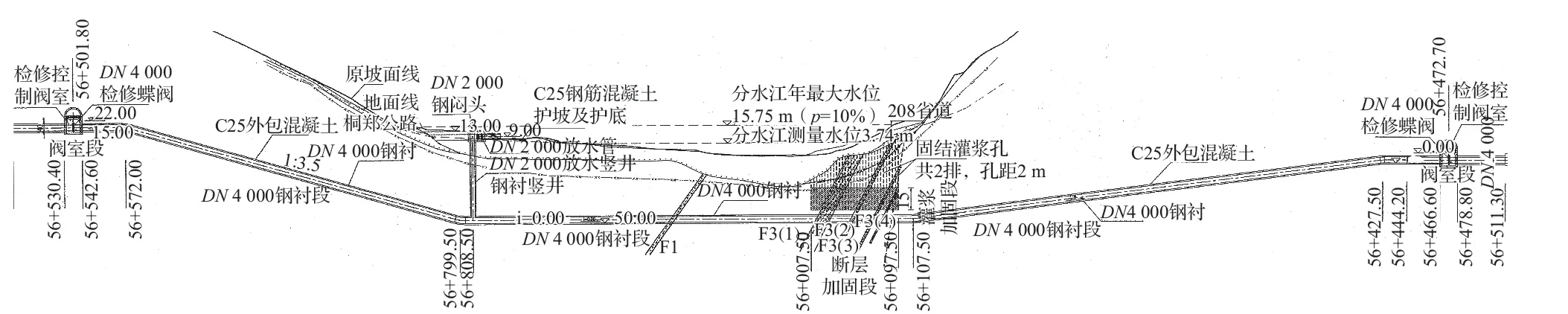

3.2.3 跨分水江倒虹吸布置

输水隧洞跨分水江段位于桐庐县横村镇奚家坑村附近,河床宽度约220.0 m,河底平均高程(含覆盖层)约-5.00 m。前期拟定管桥方案和穿江隧洞方案技术、经济、景观比选,最终选用穿江隧洞(倒虹吸)的形式穿越分水江。管线与分水江基本垂直布置,沿线穿过分水江右岸塘包山、桐郑公路、分水江、S208 省道,在左岸穿过尖山。穿江隧洞总长度为982.0 m(其中钢衬段总长868.0 m),由江底水平段和两侧的斜坡段组成。江底水平段长308.0 m,底高程为-50.00 m;右岸斜坡段长227.5 m,纵坡为1:3.5;左岸其中斜坡段长320.0 m,坡比为1:8.0(见图3)。开挖呈马蹄形,开挖直径7.3 m,钢管内径5.0 m,钢管采用16MnR钢,钢管壁厚24 mm,并设置加劲环。

穿江隧洞下游段(左岸)存在断层,基岩完整性较差,根据前期勘探结果,穿江隧洞上覆岩体最小厚度约16.0 m,施工风险较大,是整个工程的关键点之一。

图3 初步设计阶段分水江穿江隧洞布置图 单位:cm

按初步设计阶段布置方案,右岸斜坡段(图3 左侧)纵坡为1:3.5(28.6%),无论采用正井法或反井法开挖,掌子面支护、出渣、钢管安装均比较困难,不利于江底隧洞段施工期紧急逃生,运行期检修放空穿江隧洞,开展巡视检修也很困难。图审单位建议右岸斜坡纵坡调整为1:7.0(14.3%),同时为减少钢衬长度,右岸阀室底板高程从15.00 m 降低为4.00 m(见图4),被设计单位采纳。后续施工表明,斜坡纵坡调整为1:7.0 后,出渣车、混凝土罐车均能通行,降低钢衬安装和防腐施工难度,确保穿分水江隧洞按期建成。

3.2.4 官地上下穿302省道埋管段

官地上埋管段位于富阳市大坞垅水库北侧,长238.0 m,由南至北穿过官地上沿山渠和S302 省道,地面高程约42.00 m。输水隧洞施工时,官地上埋管上方302 省道已拓宽为一级公路,沿公路埋设多根管线,包括杭州至桐庐高压天然气管道。原设计埋管段采用浅埋暗挖法施工,长76.0 m,钢管底高程30.00 m,洞顶以上覆盖层厚度为7.4 m,其中基岩厚度仅为2.6 m。采用37.0~45.0 m 长管棚超前支护,环向间距0.3 m;20 a 钢拱架支撑,间距0.5 m;挂网喷C25 混凝土,厚≥20 cm(见图5)。

由于302 省道交通繁忙,高压天然气管道距隧洞开挖顶部不到4.0 m,40.0 m 级长大管棚精度控制难度大,图审意见认为该方案实施难度大,难以取得交通部门和天然气业主单位的同意。图审单位通盘研究官地上埋管上游、下游段输水隧洞立面布置后,建议降低输水钢管高程,将浅埋暗挖段下沉调整为较深的埋管,隧洞可全部采用正常钻爆法开挖,无需采用大管棚支护,被设计单位采纳。最终施工图中,将输水钢管中心线高程降低15.00 m,上覆岩体厚度超过17.0 m,施工过程顺利。

图4 施工图阶段分水江穿江隧洞布置图

图5 官地上浅埋暗挖段原设计布置图

3.3 输水隧洞钢管衬砌

3.3.1 空间弯管问题

原设计官地上埋管斜坡转弯段、分水江穿江隧洞钢管左岸斜坡转弯段、渌渚江浅埋钢管左岸斜坡S 型转弯段等钢衬洞段,输水隧洞平面上轴线圆弧转弯的同时,立面上呈一定坡度,理论上系圆柱螺旋线,为典型的空间弯管。空间弯管钢管制造、安装难度均较大,管节端口面与隧洞轴线不正交、管节对接精度低、对接横缝焊缝质量保证率低。图审单位建议调整斜坡转弯段钢管轴线布置,将钢管中心线布置在同一个倾斜平面上,即钢管轴线在斜平面上展开为平面圆弧,在水平面上投影为椭圆线段。目的将空间弯管调整为轴线在倾斜平面上的平面弯管,绝大部分管节可按平面弯管制作安装。该建议被设计单位采纳,采用电脑三维精确绘制沿钢管轴线三维坐标,用于隧洞开挖放样及钢管安装控制,后续钢管制造、安装均比较顺利。

3.3.2 钢管段灌浆

初步设计报告中要求对所有的钢管衬砌段进行固结灌浆、回填灌浆和接触灌浆,具体为:固结灌浆孔距3.0 m,每排12 孔,孔深3.5 m;洞顶拱120°范围内进行回填灌浆;接触灌浆孔距3.0 m,每排6 孔。

(1)固结灌浆。招标图纸中固结灌浆调整为只针对Ⅳ~Ⅴ类钢管段进行固结灌浆,孔距约2.8 m(按基岩面每断面分孔控制),排距2.5 m,每排8 孔,孔深4.0 m。钢管段固结灌浆通常可采取2 种方式:隧洞开挖完成后对裸岩进行灌浆;钢管安装完毕,混凝土回填后,从钢管内部开孔灌浆。前者混凝土喷层阻浆效果差,固结灌浆效果也较差;后者需对钢管大量开孔,对钢管破坏大。

输水隧洞钢管衬砌段,除穿分水江段钢管厚度为24 mm外,其它钢管厚度为22 mm,并均布置有加劲环。经复核,钢管能独立承担输水隧洞内水、外水压力,不需要由回填混凝土及围岩分担内水压力。考虑开挖期采用支护措施后,围岩已稳定,钢管与围岩之间回填混凝土厚1.0 m,足以承担山岩压力或土压力。图审单位认为采用固结灌浆加固钢管段外围岩土必要性不大,建议取消Ⅳ~Ⅴ类围岩钢管段固结灌浆,被设计单位采纳。

(2)回填灌浆。钢管安装完成C20 混凝土回填后,布置回填灌浆充填顶部空腔是必要的。初步设计回填灌浆采用钢管不开孔灌浆方式,即采用顶部预埋灌浆管。每个灌浆孔均需埋设送浆管、回浆管连接到灌浆工作面,送浆管、回浆管量大,容易混淆。输水钢管安装、回填混凝土、回填灌浆工序需交错进行,回填灌浆将占用直线工期,预埋灌浆管方式回填灌浆质量也缺乏检验手段。借鉴我国水电站(含抽水蓄能电站)钢管回填灌浆经验,图审单位建议在输水钢管顶部开少量灌浆孔,每环布置2~3 个(间隔布置),并推荐开孔和封孔细部结构,被设计单位采纳。实际施工表明,少量开孔回填灌浆可在钢管安装、混凝土回填工序结束后再进行,回填灌浆工作面与输水钢管安装、混凝土回填工作面互不干涉,不影响直线工期,同时节约大量送浆管、回浆管。

(3)接触灌浆。初步设计报告中钢管衬砌段均进行接触灌浆,孔距3.0 m,每排6 孔。接触灌浆须在钢管安装到位、混凝土回填完成后施工,同时也需在输水钢管上开孔。如系统布置接触灌浆孔,由于预留开孔处与实际脱空处重合度很低,从预留开孔处进行接触灌浆效果有限。考虑本工程钢管可以独立承担水压力,局部小面积脱空不影响钢管的安全性,水电站工程大型钢管一般采用声波检测或敲击检查探测脱空部位,只针对脱空部位采用磁座电钻开小孔进行接触灌浆的方式。图审意见建议取消接触灌浆系统布孔,明确脱空范围和脱空程度标准,即明确多大的脱空需要进行接触灌浆。建议被设计单位采纳,最终施工图纸取消系统开孔接触灌浆,仅对锤击检查脱空面积大于0.5 m2进行接触灌浆,大幅度减少接触灌浆开孔量,提高接触灌浆的针对性。

3.3.3 江家弄浅埋钢衬段设计优化

黄昌岭浅埋段钢衬段末端与分水江穿江隧洞钢衬段起点之间洞段长约2 240.0 m,江家弄浅埋钢衬段位于其中部,长度347.0 m。山体岩性为燕山晚期第二阶段石英闪长岩,地面高程79.00~110.00 m,隧洞底板高程9.00 m,上覆岩体大于70.0 m,满足水工隧洞设计规范中挪威准则要求的岩石覆盖厚度。勘测设计单位前期勘探布置3 个地质钻孔,初步表明江家弄段隧洞地质条件较好,但考虑该段地形低于千岛湖正常蓄水位(108.00 m),原设计仍按本工程浅埋段原则设计,输水隧洞布置厚22 mm 钢板衬砌。

本标段EPC 总承包单位在江家弄段隧洞开挖前,补充14 个地质钻孔,对其中2 个孔共进行26 段压水试验,并布置5 条地震折射波法探测剖面,结果表明江家弄隧洞段地质条件非常优异。另据临近江家弄钢衬段上游已开挖洞段统计分析,Ⅱ类围岩占96.2%,下游已开挖洞段统计分析,Ⅰ~Ⅱ类围岩占100%。预测江家弄段隧洞绝大部分为Ⅰ~Ⅱ类围岩,极少量Ⅲ类围岩。

根据前期勘探、地质测绘和本工程全线开挖揭露的地质条件,判断黄昌岭浅埋段—分水江穿江隧洞2.20 km(含江家弄浅埋段)隧洞段是全线隧洞中地质条件最好的洞段,下游段开挖已揭露出罕见的Ⅰ类围岩段。隧洞工程中地质条件如此优越在浙江省内极少遇到,在全国隧洞工程中也少见,如仍继续采用钢板衬砌,有悖于地下工程动态设计理论。因此,图审单位编制设计优化专题报告,提出如下建议:①取消江家弄浅埋段钢板衬砌,调整为钢筋混凝土衬砌;②江家弄段地形最低处岩石覆盖厚度与隧洞承受水头之比为0.71,取消钢衬后,是全线混凝土衬砌段岩石覆盖最薄的部位。考虑工程投入运行后,停水检修几率很小,必须确保万无一失,为此,适当加强江家弄段混凝土衬砌、灌浆,具体如下:Ⅰ~Ⅱ类围岩按Ⅲ类围岩段标准进行钢筋混凝土衬砌(Ⅰ~Ⅱ类围岩衬砌厚度35 cm,Ⅲ类围岩衬砌厚度50 cm);对该段隧洞进行系统固结灌浆(原设计Ⅰ类、Ⅱ类围岩无固结灌浆)。设计单位采纳图审单位提出的优化方案,实际开挖揭露江家弄浅埋段全部为Ⅱ类围岩。工程充水运行后,地表检查没有发现异常,说明设计优化是成功的。

3.4 运行期兼调压井功能的施工支洞

3.4.1 防洪标准

输水线路沿线布置32 个施工支洞,保留其中15 个施工支洞不封堵:金竹牌支洞和桐村支洞保留作为流量计检修交通洞,分水江1#支洞和分水江2#支洞保留作为分水江右岸、左岸检修蝶阀室交通洞;石毛畈支洞、樟村支洞等11 个支洞保留作为隧洞检修交通洞,运行期亦可作为调压井发挥调节作用。其他17 个施工支洞在主洞与支洞交叉口支洞侧封堵。

初步设计批复意见同意施工支洞度汛洪水标准为20 a一遇,输水隧洞、调压井等主体工程设计洪水标准为100 a一遇设计、300 a 一遇校核。图审单位审图过程中发现原设计所有的施工支洞(含后期兼作调压井的11 个支洞)洪水标准均为20 a 一遇。如发生超过20 a 一遇的大洪水,洪水将通过施工支洞进入输水隧洞,导致输水隧洞达不到永久建筑物的防洪标准。图审意见要求设计单位进一步复核运行期保留的施工支洞洞口处的洪水位,必要时调整洞口高程,或布置挡水闸等其他挡水设施,使之达到100 a 一遇设计、300 a 一遇校核永久建筑物的洪水标准。设计单位按审查意见执行,消除运行期安全隐患。

3.4.2 兼调压井功能的施工支洞二次衬砌

按原设计,所有施工支洞底板均浇筑40 cm 厚混凝土作为路面,Ⅰ~Ⅲ类围岩采用喷锚支护,Ⅳ~Ⅴ类围岩采用初期喷锚支护+二次混凝土衬砌,并进行回填灌浆和固结灌浆。图审单位认为,兼作调压室功能的施工支洞属于永久主体建筑物,建筑物等级应与输水隧洞等同为1 级建筑物,原设计结构措施偏弱,建议兼作调压室功能的施工支洞全长采用二次混凝土衬砌,被设计单位采纳。

3.5 穿分水江隧洞地下检修蝶阀室衬砌结构优化

穿分水江隧洞左岸、右岸采用检修蝶阀控制的方式对穿江隧洞进行检修。根据地形地质条件,在分水江两岸雄厚山体内设置地下检修蝶阀室,每座检修阀室布置1 套D 5 000、PN1.6 MPa 电动操作的硬密封蝶阀。左右岸地下阀室结构布置基本一致,由阀室段、装配厂和阀室交通洞组成。地下阀室采用城门洞型结构,阀室段边墙结合吊车梁布置,吊车梁底部钢筋混凝土墙厚1.2 m,顶拱采用钢筋混凝土衬砌,厚0.8 m。衬后阀室净尺寸为宽9.8 m、高17.8 m 的城门洞型,阀室长18.2 m。实际开挖揭露,分水江右岸阀室为侏罗系上统黄尖组(J3h)晶屑凝灰岩,Ⅱ类围岩;分水江左岸阀室为志留系上统唐家坞组(S3t)灰色中厚—厚层状砂岩,Ⅲ类围岩。分水江左岸、右岸阀室是整个工程代表性建筑物之一,关注度较高。

左右岸阀室混凝土衬砌前,已开挖支护完成3 a 左右,埋设的监测仪器表明围岩变形已收敛完成。图审单位建议取消顶拱混凝土衬砌,采用组合钢构结构替代,理由如下:

(1)地下阀室类似水电站地下厂房、主变洞、闸门洞等结构,国内水电站同类洞室能够顺利完成开挖,顶拱一般采用柔性喷锚支护作为永久支护结构,混凝土衬砌刚性支护较罕见。如天荒坪、桐柏、仙居、宜兴等抽水蓄能电站地下厂房主机洞、主变洞、闸门室等地下洞室,均采用喷锚支护作为永久支护。尤其是宜兴抽水蓄能电站,地下厂房为Ⅳ类围岩,洞室规模也远大于本工程地下阀室,也采用喷锚支护,建成十几年运行良好。

(2)初步设计阶段蝶阀直径4.0 m,阀室内桥机为50 t/10 t 电动双梁桥式起重机;施工图阶段蝶阀直径调整为5.0 m,桥机调整为125 t/30 t/15 t 电动双梁桥式起重机。起重机起吊能力成倍增加,导致部件尺寸、重量相应增加,加大吊装难度。机电设备招标启动较晚,阀室浇筑混凝土时,桥机厂家尚未提供相关桥机部件尺寸。如果顶拱采用混凝土衬砌,阀室顶拱桥距机轨顶仅6.3 m,空间极为有限。顶拱调整为组合钢构后,可在桥机安装到位后再安装组合钢构,增加0.8~1.0 m 桥机安装空间,确保桥机吊装成功。如先安装桥机,则无法进行顶拱衬砌。

(3)左岸阀室开挖完成后,发现山体地下水位较高,如果采用混凝土衬砌刚性支护方案,需做好引排水措施。否则外水压力将成倍增加,80 cm 厚混凝土衬砌难以承担外水压力荷载。因此,在阀室围岩已稳定的前提下,借鉴水电站地下厂房的成熟经验,可采用堵排结合的方案处理山体渗水,满足阀室运行环境。

(4)取消顶拱钢筋混凝土衬砌后,为进一步提高阀室围岩稳定性,顶拱增设EX29N 涨壳式预应力中空注浆锚杆@3 m,L=6 m,每排4 根,共7 排。

以上设计优化方案经相应审批后,被设计单位采纳。

4 结 语

大型水利工程涉及范围广,前期地质勘察等工作可能存在纰漏。工程前期论证过程中,虽然历经多次咨询和审查,主要针对总体方案、设计标准、主要建筑物布置等宏观问题。但在工程建设过程中,根据现场施工不断揭露的地质和其他情况,仍需要解决许多具体问题。大量施工图纸在工程建设初期完成,建设管理单位正处于组建初期,缺乏专业技术人员。如果缺少专业团队参与,建设管理单位不可能迅速形成完善的设计技术监督或制约机制,不能对施工图进行有效审查以及开展设计优化,设计单位自身也没有相应的积极性。因此,工程建设管理单位通过招标,择优选择具有丰富工程经验的技术团队(专业设计院或工程咨询机构),开展施工图审查和设计优化,形成有效的设计技术监督机制。实践表明,对重要的水利工程项目开展施工图审查和设计优化,具有非常重要的意义。