武汉长江Ⅱ级阶地岩溶场地建筑基础选型与应用

——以武汉××汽车零部件产业园(二期)项目为例

2021-05-07邬学农

邬学农,詹 玮

(1.湖北省地质局 第八地质大队,湖北 襄阳 441000;2.湖北省城市地质工程院,湖北 武汉 430010)

武汉市地质环境条件复杂,尤其是在岩溶地区,基础建设遇到较多地质问题。武汉市近年因岩溶问题导致地面塌陷事故和房屋开裂的情形时有发生。本文以武汉××汽车零部件产业园(二期)项目为例,提出长江Ⅱ级阶地岩溶地区基础选型建议和岩溶地基处理措施,为武汉长江Ⅱ级阶地岩溶地区场地地基持力层选择及基础选型提供借鉴。

1 武汉Ⅱ级阶地的工程地质概况

1.1 地形地貌与地质构造

受区域地质构造控制,武汉地貌以长江为基准向两岸延展大致可划分长江Ⅰ级阶地、Ⅱ级阶地、Ⅲ级阶地三个大地貌单元,部分为湖积低洼地带和剥蚀丘陵区。长江Ⅱ级阶地普遍认为是过渡地带,分布范围不广,主要见于青山及东西湖一带,地面标高多为22~24 m,地层由上更新统的粘性土(Q4-3)(可塑—硬塑状态)与砂性土或混砂砾粘性土(稍密—中密状态)组成。

长江Ⅱ级阶地前缘覆盖层为上部粘性土、下部砂性土及砾卵石的“二元结构”;后缘为一般粘性土、老粘性土,底部分布有残积土层。基岩中南部为三叠系(T)—志留系(S)的砂岩、页岩、灰岩等;北部以白垩系—第三系(K-E)泥质粉砂岩为主。

从地质构造上来看,武汉市坐落于淮阳山字型前弧西翼与新华夏构造体系的复合部位,主要受控于燕山期构造运动,表现为一系列走向近东西—北西西的线型褶皱,以及北西、北西西、北东和近东西的正断层、逆断层及逆掩断层,新断层仅存在于中更新世地层中,且均为非活动断层。燕山期构造运动虽破坏了岩体的完整性,但武汉地区大地构造属古老的地质构造,地应力大量集中与突然释放的可能性很低,总体来说武汉市是一个相对稳定地区。

1.2 气象与水文地质条件

武汉市位于华中腹地长江中游,地处中纬度,属亚热带湿润性东南季风气候区,四季分明,降水充沛[1-3]。武汉市区内水系发育,以长江和汉水对区域内地下水动态、水质影响最为突出。市区内分布有众多大小不一的湖泊,对位于湖泊四周的建筑工程应高度重视地表水体的影响。

长江Ⅱ级阶地的地下水埋藏类型多为潜水及弱承压水。潜水赋存于粉土中,但水位较深;局部存在砂、卵砾石层层间水时,则具有弱承压性,因砂、卵砾石层密实度高和混有较多粘性土粒成分,故含水、透水性较小,尤其是距离长江、汉江较远,故Ⅱ级阶地地下水与长江或汉江无直接水力联系,因而承压水头不会太高。

1.3 工程地质条件

长江Ⅱ级阶地前缘地段地层具有二元结构组合特征,局部粘性土层为中更新统老粘土;而且粘性土下部的砂层、卵砾石层一般厚度不大,密实度较高,有一定力学强度。长江Ⅱ级阶地某地区典型的工程地质剖面图见图1。

2 项目概况

2.1 场区项目概况

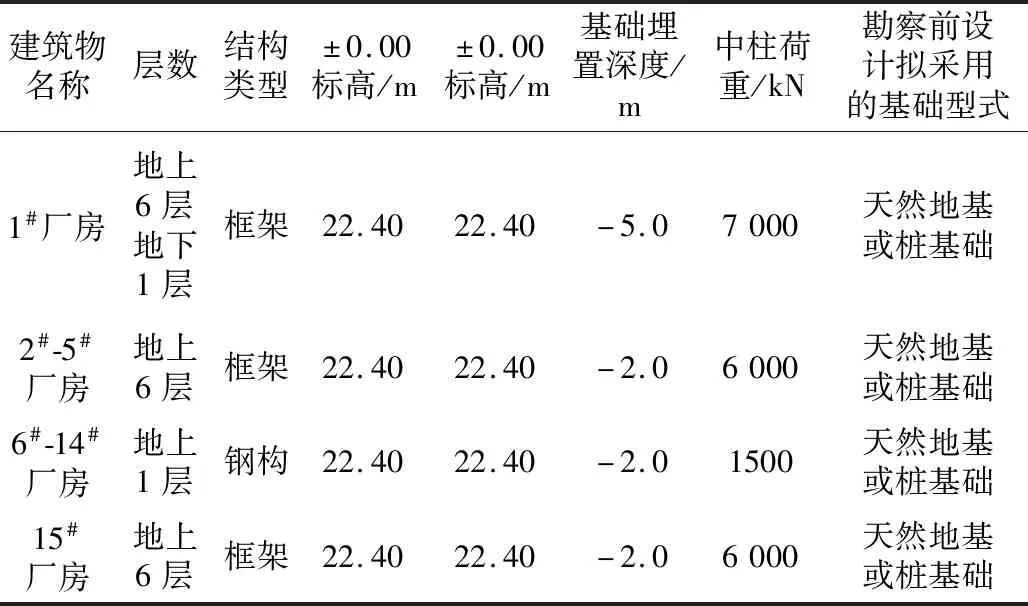

武汉××汽车零部件产业园(二期)位于武汉金口外环北路与金港中路之间,各栋建筑物概况见表1。

表1 各栋建筑物概况一览表Table 1 Overview of each building

本工程共计布置勘探点401个,其中钻探孔282个、静探孔244个(含与钻探同步施工的对比孔125个)。

2.2 场区地理位置及区域地质构造

该项目所处场地原始地貌单元属长江Ⅱ级阶地湖泊和滩涂地段。原场地为荒地和水塘,场地原始地面标高为18.48~26.47 m,勘察时已经进行了堆高并对其整平,表层填土多为粘性土。场区属于填湖区,根据卫星图片及现场调查走访,大部分场区填湖时间超过10年,场区西北侧距离长江1 300 m。具体地理位置详见图2。

图2 场地位置平面图(方框内)Fig.2 The location plan of site

场区受燕山期构造运动影响,场区内为第四系沉积地层,场区下伏基岩为二叠系的石灰岩及炭质灰岩。场区一带无活动性断层通过,且尚无发生地面塌陷的记载,本场区构造运动呈缓慢下降的性质,新构造运动升降幅度不大,本场地是一个相对稳定地带。

3 场区工程地质与水文地质条件

3.1 工程地质条件

3.2 水文地质条件

场区内地下水类型主要为赋存于上部填土层中的上层滞水、下伏泥岩中的裂隙水以及石灰岩中的岩溶水三种类型的地下水。

(1) 上层滞水赋存于素填土(地层代号①)层之中,大气降水渗入是其主要的补给来源,且水位受季节性控制,随季节不同而变化,无统一水位线,水量较小。

(2) 基岩裂隙水赋存于下伏泥岩中,基岩中水量贫乏,主要补给来源为地层渗透,埋藏深,基岩裂隙水对工程建设影响不大。

(3) 裂隙岩溶水赋存于下伏二叠系灰岩中溶蚀裂隙及溶洞中,该岩溶水具一定的承压性,补给区为地层竖向裂隙渗透,水量丰富而分布不均匀,野外钻探时,钻孔内大部分失水严重。根据地区经验,场地岩溶水水位埋深较深,对建筑物桩基础施工有一定影响。

4 岩溶发育分析及处理措施

4.1 岩溶发育分析

根据详细勘察及施工补充勘察成果,全场地建筑物不同勘察阶段岩溶揭露情况见表2。

表2 不同勘察阶段岩溶发育情况统计表Table 2 Statistics of karst development at different stages of exploration

根据《建筑地基基础设计规范》[4](GB 50007—2011)中6.6.2节规定,由表2可知,不同勘察阶段揭露的岩溶地质情况说明场地岩溶微发育。即溶洞发育程度比例低,土洞很少,但场地深部溶沟、溶槽较为发育,且多个钻孔汇总发现场区分布软塑—流塑状态红粘土等。这些不同岩溶现象反映工程场地地质条件复杂,建筑工程极有可能出现塌陷等地质灾害。依据《城乡规划工程地质勘察规范》(CJJ 57—2012)中8.2.1节的有关规定[5],判定该工程场地类别为稳定性差场地。

4.2 处理措施

针对前述不同岩溶发育情况,工程建设中采用了不同的处理措施。对土洞及深溶沟、溶槽采取了灌砂充填、注浆加固处理,并通过静、动探或物探等手段检测其回填注浆效果。该场地溶洞微发育,基本无需特别处理,仅在桩基成孔绝大部分施工过程中通过泥浆护壁,少数钻孔采用超长钢护筒护壁措施,可以解决溶洞对桩基施工的不良影响。对于场地内⑦-2层软塑红粘土及⑦-3层流塑红粘土,全场区可采用高压旋喷桩对场地内软弱下卧层进行加固处理。

5 岩溶地基基础建议及应用

根据设计要求,结合场区工程地质与水文地质等情况,对该项目提供了天然地基、预应力管桩复合地基、钻孔灌注桩(嵌岩桩)等基础建议。

5.1 天然基础

(1) 不同高度建筑物基础型式的建议。根据本项目场地地层、建筑物荷载、基础埋深等情况,1#厂房及1—2层钢结构厂房建议采用天然基础。其中1#厂房以④层硬塑状粉质粘土为基础持力层,基础型式可采用柱下独立基础或筏板基础。钢结构厂房以③层可塑粉质粘土、④层硬塑粉质粘土等为天然地基基础持力层,依据基底下分布土层的不同,基础型式也略有不同:对于基底及基底以下一定深度范围内为④层硬塑粉质粘土地段,建议采用柱下独立基础;对于基底同时分布有③层可塑粉质粘土、④层硬塑粉质粘土地段,建议采用条形基础后十字交叉基础、柱下独立基础;对于局部基底存在薄层①层素填土、②层淤泥质粉质粘土地段,可采用超挖或基础下沉深埋处理,也可以部分采用墩基础。

(2) 天然基础应用效果分析。后期在开挖验槽过程中,发现1#6层钢筋混凝土结构厂房基底地层与地勘揭露的较为一致,采用天然地基薄层筏板基础,以④层粉质粘土作为基础持力层,后期沉降观测效果较好,竣工后累计沉降量8.65 mm。

部分1—2层钢结构厂房采用天然地基柱下独立基础、十字交叉基础,局部采用墩基础,竣工后累计沉降量5.68~10.15 mm,不均匀沉降及倾斜率均满足规范及设计要求。

5.2 复合地基

(1) 基础持力层及基础型式选择。本场地6#-14#钢结构厂房建筑高度虽仅为1—2层,上部荷载不大,但由于跨度较大,场地填土较厚,基础埋深又浅,下部⑥-2层粉质粘土夹砾石、⑦层红粘土等软弱下卧层深厚,采用天然地基柱下独立基础或筏板基础或挖孔墩基础均不适宜。采用嵌岩桩以基岩为基础持力层,不仅延缓工期,还大大增加基础造价,同时深溶沟、溶槽与深厚软弱下卧层还影响桩基成孔。经综合对比分析,建议采用预应力混凝土管桩复合地基,以④层硬塑粉质粘土或⑤层硬塑粉质粘土夹碎石层或⑥-1层粉质粘土夹碎石为基础持力层,并在桩顶设置承台,设置地下连梁加强基础整体刚度,通过桩土共同作用承担上部荷载,控制不均匀地基中建筑物整体沉降变形等。

(2) 复合地基应用效果分析。根据规范规定及设计要求,场地1—2层钢结构厂房采用复合地基时,进行基桩极限载荷试验及单桩复合地基静载荷试验。并在施工及竣工后一定时间内按规范规程及设计要求进行沉降观测。1—2层钢结构厂房采用预应力管桩复合地基静载荷试验,最终沉降效果统计见表3。

表3 预应力管桩复合地基应用及沉降观测效果统计分析表Table 3 Application of composite foundation prestressed pipe piles and statistical analysis of settlement observation effect

从表3所示,场地部分楼栋采用预应力管桩复合地基是可行的,而且后期竣工的沉降观测效果满足规范及设计要求。

5.3 桩基础

(1) 桩型、成桩工艺及桩端持力层的选择。本场地2#-5#、15#厂房(6层)因其荷载较大,结构跨度较大,基底以下土层强度及厚度满足不了上部荷载要求;同时,场地下伏可溶岩,分布有深厚软弱红粘土、深溶沟溶槽等,建议采用冲孔灌注桩(嵌岩桩),以⑨层石灰岩为桩端持力层。

根据本工程基岩特点,对比不同工艺的桩型,综合考虑钻进速度、钻进成本等,建议采用冲孔灌注桩成孔工艺。同时考虑到场地内分布有深溶沟、溶槽,且沟槽中分布深厚软塑、流塑红粘土,冲孔灌注桩成孔工艺相比常规场地桩基需要进行如下改进:①配制泥浆体积宜为正常条件下泥浆体积的3倍以上;②冲孔施工揭露软、流塑红粘土土层时,立即回填片石,反复多次冲孔造壁;③当冲孔至溶洞顶板以上1 m时,改用小冲程冲击钻进成孔工艺;④当出现深溶沟、溶槽的部位时,对软、流塑红粘土土层进行高压旋喷桩局部处理候凝结束后再进入下一道工序。

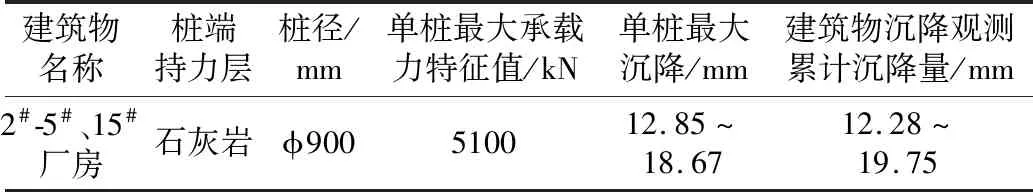

(2) 桩基应用效果分析。本工程桩基静载荷试验、建筑物沉降效果见表4。桩基在进行静载荷试验检测单轴承载力的同时,还进行了超声波检测、低应变检测、钻芯取样检测、桩径及桩偏位检测等。

表4 冲孔灌注桩及建筑物沉降效果分析表Table 4 Analysis of the settlement effect of punched cast-in-place piles and buildings

钻芯法取样检测显示桩身完整,桩砼抗压试验强度均满足设计要求,而且通过后压浆处理后桩底无明显沉渣,桩端底部设计规范深度范围内岩石完整。超声波检测结果基桩均为Ⅰ类桩,无Ⅱ类瑕疵桩,也无Ⅲ类、Ⅳ类不合格桩。低应变检测Ⅰ类桩占检测总桩数的比例>90%,Ⅱ类桩比例<10%,无Ⅲ类、Ⅳ类不合格桩。桩径复核均满足设计要求,即直径满足900 mm尺寸要求。桩偏位尺寸绝大多数在规范及设计允许误差范围内,仅个别桩偏位过大,经加大承台梁处理后,全部满足上部结构荷载承载及沉降要求。

6 结论

武汉市岩溶广泛发育于长江Ⅰ级、Ⅲ级阶地,长江Ⅱ级阶地相对而言分布范围不广。工程建设前应通过不同阶段的地质勘察工作,对工程场地的岩溶发育程度及其地基稳定性进行分析与评价,并且要根据不同岩溶发育情况,采取合理的处理措施方可交付使用。长江Ⅱ级阶地后缘上部为可—硬塑粘性土,下伏基岩,其基础型式可采用天然地基或复合地基,也可采用桩基础。Ⅱ级阶地前缘上部为软—可—硬塑粘性土,下部为含砾粘性土或砾石土,下伏基岩,基础型式可采用天然地基或复合地基,局部采用桩基础。