河南省济源市玉川产业聚集区矿山生态环境地质问题及治理对策

2021-05-07魏新力刘淑芹孙玉林

魏新力,刘淑芹,韩 刚,孙玉林,袁 野

(山东正元地质资源勘查有限责任公司,山东 济南 250101)

经济发展是解决我国现阶段这会经济矛盾的有效途径,河南省由于人均空间、资源相对较为贫乏,所以地质环境治理问题显得尤为重要。本文选取济源市玉川产业聚集区的矿山地质环境问题为研究区,研究区南距济源市区约2.0 km,侯月铁路绕治理区北部和西部通过,S243省道自南向北由治理区西部外围通过,焦枝铁路、S306省道自西向东从治理区南部外围通过,二广高速自南向北从治理区东部通过,交通极为便利[1]。本文根据收集的大量资料进行分析,并通过野外实地走访调查和室内综合研究,对区内比较突出的地质环境问题进行了总结,并提出了治理对策,可为在该区域开展产业聚集区的地质环境治理提供一定的参考。

1 自然地理

1.1 气象

治理区属暖温带大陆性气候带,总的气候特点是春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽且时间短,冬季干冷少雨雪。年平均气温14.3 ℃,1月份气温最低,多年平均气温为-0.1 ℃,极端最低气温为-20 ℃;7月份气温最高,多年平均气温为27.3 ℃,极端最高气温43.3 ℃。高于10 ℃的平均积温为4 697.9 ℃,年平均日照时数2 363.7 h,日照率54%,全年无霜期230 d。年降水量平均为641.7 mm,降水主要集中在7月和8月,冬春两季降水较少。据历年记录数据统计,该区的降雨量极不平衡,变化幅度较大,最大降雨量为978.9 mm(2003年),最小降雨量为329.5 mm(1997年),年降雨量绝对值相差649.4 mm。据以往资料统计,当区内日降雨量达到或超过100 mm时,因极端天气因素作用,在局部区常常发生发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

1.2 水文

治理区内无大的自然河流和水体分布,仅发育一些冲沟,沟内仅在雨季或强降水后的一段时间内有少量的水体分布,具备明显的季节特征。为了满足治理区周边工矿企业及农业灌溉的需要,在治理区中部,自西向东修建有人工引水干渠:一干渠,为引沁济蟒渠的支渠,渠宽1.8 m,深1.5 m,引水量约为1 m3/s。

治理区西侧外围分布有沁河的次级支流盘溪河,与治理区的最短直线距离约为1.5 km,为一季节性河流,水量通常较小,具有随降水强度变化而变化的特征[2]。

1.3 地形地貌

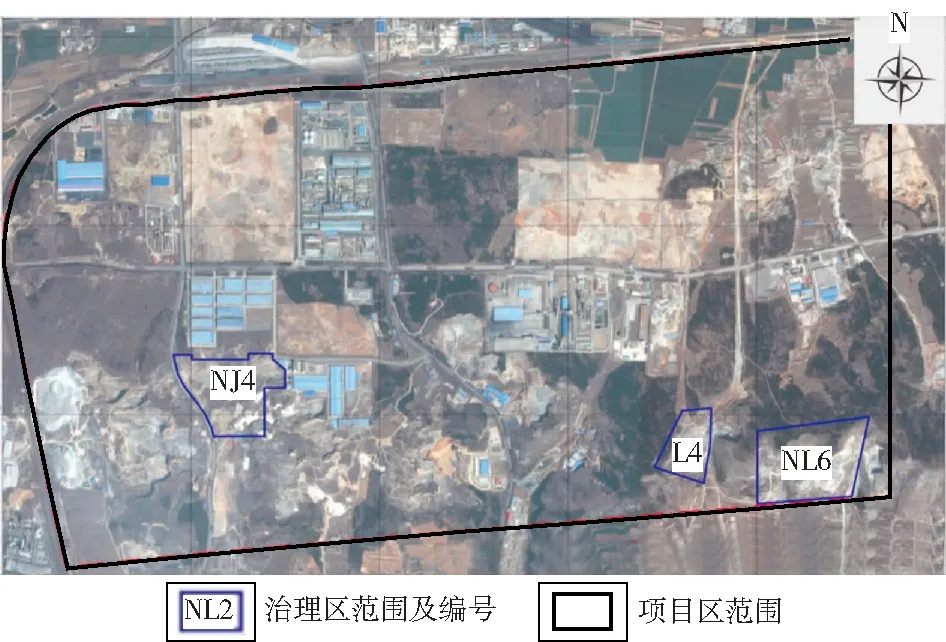

治理区属侵蚀剥蚀丘陵地貌,区内整体为北高南低、东高西低,标高+196~+338 m,最高点位于NL6治理区东北角,标高+338 m,最低点位于NJ4治理区的西南角,标高+196 m,相对高差142 m,组成岩性为奥陶系厚层状石灰岩。上部覆盖第四系残坡积黏土,山体自然条件下起伏不平,冲沟较发育,由于对石灰岩的开采,山体采坑、渣堆、陡崖遍布(图1)。

图1 治理区现状地貌遥感Fig.1 Remote sensing of current geomorphology in treatment area

1.4 社会经济概况

济源因济水发源地而得名,是传说中愚公移山故事的发祥地。济源市面积1 931 km2,人口68万人。“十一五”以来,济源市强力实施开放带动、工业强市、科技兴市、文化立市、三产富市五大战略,不断在新的起点上实现新跨越,经济社会各项事业呈现出又快又好的发展态势[3]。

2016年,全市生产总值完成532.99亿元,比上年增长8.0%,其中,第一产业增加值23.17亿元,增长4.0%;第二产业增加值345.63亿元,增长7.8%;第三产业增加值164.19亿元,增长9.2%。人均生产总值72 912元,增长7.3%。三次产业结构为4.3∶64.9∶30.8。全年地方财政总收入59.91亿元,比上年下降5.6%。地方公共财政预算收入36.5亿元,同口径增长9.1%。其中,税收收入26.66亿元,下降1.9%,税收占公共财政预算收入的比重为73.0%。地方公共财政预算支出56.88亿元,下降4.7%。其中,教育支出增长3.2%,科学技术支出增长31.0%,社会保障与就业支出增长11.0%,医疗卫生与计划生育支出下降46.4%。户籍人口70.31万人,常住人口73.3万人,出生率14.1‰,死亡率6.55‰,自然增长率为7.55‰。城镇化率达到59.6%。

2 地质环境特征

2.1 地层岩性

治理区内为大面积的基岩裸露,除了NJ4′治理区块的东南角、NL6治理区块的西南角有第四系中更新统(Qp2)地层分布外,其他区域内均出露的是奥陶系中统马家沟组(O2m)地层。

各地层的基本特征如下:①奥陶系中马家沟组(O2m)。下部为黄色薄层状泥灰岩、灰质白云岩、紫红色粉砂质白云岩;上部以灰黑色厚层状灰岩、角砾状灰岩为主,部分白云质灰岩、灰质白云岩,厚90~110 m[4]。②石炭系中统本溪组(C2)。底部为山西式铁矿或黄铁矿;下部为灰、灰绿色铝土质页岩及紫红色泥岩;上部为浅黄色砂质页岩、石英砂岩夹炭质页岩及薄煤层,厚度2~16 m。③第四系中更新统(Qp2)。覆盖于山体顶部,与下伏地层为角度不整合接触,为棕红、棕黄色粉质黏土、黄土状粉土、砂、砂砾石层,富含钙质结核,厚度5~50 m。

2.2 地质构造与地震

治理区内构造不发育,仅在NL6治理区块的东北角见小型规模的褶皱现象。根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015),治理区抗震设防烈度为7度,地震动峰值加速度为0.1g。

3 水文地质、工程地质条件

3.1 含水岩组

治理区出露的基岩主要为奥陶系石灰岩、白云岩,其次为第四系覆盖层,因此治理区含水岩组可划分为松散岩类孔隙含水岩组和碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组。

含水层组基本特征如下:①松散岩类孔隙含水岩组。分布于NL2治理区西南部、NJ4′治理区西南部、NJ5治理区北和NL6治理区南部区域,为第四系中更新统粉质黏土、黄土状粉土、砂、砂砾石层。总厚度小于50 m。由于分选性差,含水岩组渗透性较差,单井实际出水量小于30 m3/h,折算5 m降深单井涌水量小于1 000 m3/d,地下水水位埋深普遍大于30 m。②碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组。治理区大面积分布碳酸盐岩类溶隙裂隙水,含水层主要为奥陶系灰岩、石炭系灰岩,共含灰岩5~9层,其中L2和L8灰岩厚度稳定,溶洞、溶孔较发育,含水层丰富,是重要的含水层位。单位涌水量0.007~0.040 L/(s·m),具有水量大、水压大的特征[5]。

3.2 隔水岩组

治理区内缺失区域上隔水层所在的地层,因此无隔水岩组分布。

3.3 地下水的补给、径流与排泄

区内地下水的补给主要来自于大气降水的渗透补给,次为地表水体的下渗补给。松散岩类孔隙含水主要根据地形特征,自高向低运移,在冲沟或其他地势较低的地段流出地表,最终汇入地表水体进行排泄;另外,地势平缓、水体流动速度较慢的区域,还存在下渗补给碳酸盐岩裂隙岩溶含水进行排泄。碳酸盐岩裂隙岩溶含水的径流方式主要沿溶洞、溶蚀裂隙及断层等通道运行,一般以泉和人工开采的方式进行排泄。

3.4 岩溶裂隙发育特征

治理区内地表未发现有明显的溶洞、溶孔、溶蚀裂隙,仅在地下采空区的局部裂隙面中见少量的溶蚀现象。但在此次治理区外围的西北部,玉川一号线与玉川大道交口西北的光伏公司院内,发现有岩溶塌陷坑一处,通过钻探证实,该溶洞埋深8~11 m,洞内主要充填物为碎石和紫红色黏土,未揭露地下含水层。

3.5 工程地质条件

治理区主要为坚硬厚层状灰岩、白云岩岩体及黏性土砂砾层土体。①黏性土砂砾层土体。分布于NJ4′治理区西南部和NL6治理区南部区域,直接覆盖于奥陶系石灰岩岩体的上部,为第四系中更新统地层。上部为黏性土,下部为砾石层,其中黏性土结构疏松—致密,含粉土质成分高,具可塑性。砾石层多含黏性土,透水性差,工程地质条件良好。②坚硬厚层状岩溶化灰岩、白云岩。大面积分布于治理区内,为奥陶系马家沟组地层,主要由岩溶化石灰岩、鲕状灰岩、白云岩组成。岩石一般致密坚硬,抗压强度高,溶洞发育,具软弱夹层。岩石抗压强度120~230 MPa,软化系数0.77~0.81。

3.6 不良地质现象

治理区原始形态为低山丘陵地貌,缓坡地形,出露的地层主要为奥陶系马家沟组石灰岩和第四系中更新统粉质黏土、黄土状粉土、砂、砂砾石层,地表植被较发育,除了发育少量的黄土型冲沟、黄土柱等不良地质现象外,整体地质条件较好。但是,自20世纪70、80年代以来,区内经历了长期的大规模石灰岩开采活动,其开采方式分为地下开采和露天开采2种,引发了一系列的地质环境问题。因地下开采形成采空区,由于采空区埋藏深度较浅,在局部地段发生了失稳,产生了大量规模不等的地面塌陷坑和地裂缝,对当地居民生命财产构成威胁[6]。

大规模的露天开采活动,不但破坏了原有土地、植被和地形地貌,还在地表形成了大量规模较大的采坑,采坑后缘形成仅直立的大型岩、土质高边坡,因边坡局部失稳以崩塌、滑坡等地质灾害形式致灾的情况时有发生;采矿后遗留的废渣、废石往往就地沿斜坡、沟谷堆放,压占了土地、破坏了植被,还存在引发泥石流地质灾害的安全隐患。

区内分布有大量石灰窑,窑体建设中形成了大量的高陡人工边坡,在维护不力的前提下存在较大的安全隐患。烧制的石灰往往就地堆放,在地表水体的作用下,对该区的地表、地下水造成了一定的污染;烧制石灰过程中大量的有害气体排放,对当地的大气环境造成了一定的危害。

3.7 人类工程活动

治理区的人类工程活动主要为采矿活动、企业厂矿的工程建设、道路及配套市政设施的建设等[7]。其中,区内的采矿活动开始较早,规模较大,主要产出石灰岩、砂石和耐火黏土等,开采方式主要为露天开采和地下开采,目前已对区内的地质环境造成了较大的破坏。随着济源市北部规划产业集聚区的落户,区内的采矿活动已被全面叫停,目前除了局部地段仍有偷采现象发生外,大部分区域已停止了采矿活动。

4 主要矿山生态环境地质问题

由于矿产资源的开采,对治理区内的地质环境造成了极大的破坏,引发了一系列的地质环境问题,主要表现在如下方面:①露天开挖形成采坑,造成了山体破损;②采矿弃渣随意堆放,废弃石灰窑、废弃石料厂分布导致地形地貌景观严重破坏;③地下采空区变形、高陡边坡失稳,引发地面塌陷、地裂缝、滑坡、崩塌等地质灾害,对区内居民生命财产构成威胁。现根据调查成果,将各治理区内存在的地质环境问题分述如下(表1)。

表1 典型治理区主要生态环境问题Tab.1 Main ecological and environmental problems in typical treatment area

4.1 NJ4′治理区

(1)地质灾害。①采空区。该区共分布有地下采空区3处(CKQ4、CKQ10和CKQ11),采空面积581.04~46 788.67 m2,总面积48 652.05 m2,采空高度3.96~4.11 m,顶板厚度1.90~53.00 m,顶板的岩石节理裂隙发育。其中,CKQ4的形成时间较长,其浅部巷道已经发生局部坍塌,无法进入;CKQ10、CKQ11采空区的形成时间较短,现状条件下巷道保存较完整,仅局部有小规模的坍塌现象,能进入。在CKQ4南部平硐口上方发育有地裂缝,其他区域地表未见变形,经稳定性评价,区内发育的3个采空区现状条件下均处于不稳定状态,以塌陷坑、地裂缝等方式发生失稳的可能性大,所处区域为地质灾害危险性大区。②废弃平硐。区内共分布有废弃平硐口8处,硐口高3~4 m,宽5~6 m,面积15~24 m2。平硐所处地层均为奥陶系中统马家沟组,硐口上部岩层厚1.90~4.60 m,其节理裂隙发育,除PD37、PD38平硐外的其他平硐均发生了局部失稳,发生继续失稳的可能性较大,存在较大的安全隐患。③采矿形成的高陡边坡。共分布有露天采矿形成的高陡岩质边坡2段,高15~24 m,坡角普遍大于70°,长495~595 m,总长1 090 m,边坡局部有规模不等的危岩分布,部分地段有规模较大的临空面,不稳定,以小型崩塌、滑坡的形式发生失稳的可能性大。

(2)地形地貌景观破坏。区内共分布有露天采坑7个、塌陷坑2个、渣堆7个、石料厂4个、石灰窑11座,破坏地形地貌总面积129 439 m2,占治理区面积的92.46%。其中,露天采坑破坏地形地貌面积93 592 m2,占治理区面积的66.85%;塌陷坑破坏地形地貌面积124 m2,占治理区面积的0.09%;渣堆、石料厂和石灰窑破坏地形地貌面积35 723 m2,占治理区面积的25.52%,为地形地貌破坏严重区。

(3)土地资源破坏。区内原始土地类型为林地,采坑、塌陷坑、渣堆、石料厂和石灰窑合计破坏林地面积129 439 m2,占治理区面积的92.46%。

4.2 L4′治理区

(1)地质灾害。该区的地质灾害主要为采矿形成的高陡岩质边坡,区内共分布有高陡边坡4段,高15~55 m,坡角普遍大于70°,长164~531 m,总长度为1 340 m,边坡局部有规模不等的危岩分布,部分地段有规模较大的临空面,不稳定,以小型崩塌、滑坡的形式发生失稳的可能性大。

(2)地形地貌景观破坏。区内共分布有露天采坑4个、石料厂1个、石灰窑1座,破坏地形地貌总面积44 734 m2,占治理区面积的74.56%。其中,露天采坑破坏地形地貌面积36 361 m2,占治理区面积的60.60%;渣堆和石灰窑破坏地形地貌面积8 373 m2,占治理区面积的13.96%,为地形地貌破坏严重区。

(3)土地资源破坏。区内原始土地类型为林地,采坑、渣堆、石灰窑合计破坏林地面积44 734 m2,占治理区面积的74.56%。

4.3 NL6治理区

(1)地质灾害。该区的地质灾害主要为采矿形成的高陡岩质边坡,区内共分布有高陡边坡7段,边坡高15~69 m,坡角普遍大于70°,坡长105~486 m,总长2 182 m,边坡局部有规模不等的危岩分布,部分地段有规模较大的临空面,不稳定,以小型崩塌、滑坡的形式发生失稳的可能性大[8]。

(2)地形地貌景观破坏。区内共分布有露天采坑10个、渣堆1个、石料厂2个,破坏地形地貌总面积119 959 m2,占治理区面积的54.53%。其中,露天采坑破坏地形地貌面积101 137 m2,占治理区面积的45.97%;渣堆、石料厂破坏地形地貌面积为18 822 m2,占治理区面积的8.56%,为地形地貌破坏严重区。

(3)土地资源破坏。区内原始土地类型为林地,采坑、渣堆、石料厂合计破坏林地面积119 959 m2,占治理区面积的54.53%。

5 治理对策

5.1 总体思路

治理区主要的地质环境问题是地下采空区变形失稳,引发地面塌陷、地裂缝等地质灾害;露天采矿形成的高陡边坡失稳引发崩塌、滑坡等地质灾害;大面积的露天开采破坏了地形地貌景观和土地资源,大范围分布的渣堆、废弃石料厂、石灰窑和残留的工业设施压占了土地资源,破坏了生态系统。本文认为治理重点是,在有效的治理和预防区内发育的各类地质灾害的基础上,修复地貌景观,恢复生态系统和土地功能。

通过平硐封堵、能进入区域采空区回填、不能进入区域地表设置警示牌等工程手段,实现区内采空区地质灾害的治理和预防。对采矿形成的高陡边坡采取危岩清除、上部台阶式放坡、下部斜坡回填等工程措施,以有效地预防和消除边坡失稳引发地质灾害的威胁。按照缓坡、平台地貌修复的总体要求,对露天采坑、孤立山丘、废弃石灰窑,通过挖高填低的方式进行恢复,同时拆除局部残留的工业设施。对平整后的采坑、无植被生长或植被生长较差的区域进行地表覆土,以恢复该区域的植被生长条件。在覆土区域选择与当地生物群落协调一致的植物,按照“乔、灌、藤、草”混种的组合,进行生态修复。根据修复后的地形修建截(排)水渠、护林道路,埋设灌溉管网,以实现区内地表排水和后期的植被养护。

5.2 治理对策示范

按照以上工作部署,现以NJ4′治理区为例来分析各地质灾害的治理对策。NJ4′治理区内的地质环境问题(图2)主要有:露天采坑、渣堆、废弃石料厂、废弃石灰窑、废弃平硐、采空区、地面塌陷等。其中,区内共发育有露天采坑7个、渣堆7处、废弃石料厂4处、废弃石灰窑11座、废弃平硐12处、采空区3处、地面塌陷坑2处。设计采用“采空区浅部回填,深部地表设置警示牌+高陡边坡上部大坡比放坡回填至坡脚+采坑内挖高填低呈斜坡平整+截(排)水+道路+覆土植树+灌溉工程”的治理方案。具体治理方案为:对区内能够进入的CKQ10、CKQ11采空区以及CKQ4的南部区域进行回填,在CKQ4未回填区域的地表影响范围外的醒目位置安装警示牌[9]。

图2 NJ4′治理区地质环境现状Fig.2 Current situation of geological environment in NJ4 ′ treatment area

根据CK2-1、CK2-2、CK2-4、CK2-5、CK2-7这5个采坑后缘高陡边坡的分布特征,从边坡的中部向上,每5 m留设一道3 m宽平台,平台后按1∶2.15的坡比与上一平台衔接的方式进行削坡(图3)。将挖出的土石方按照同样的平台、斜坡方式就近回填至坡脚。为了保证回填土石方的稳定,在回填区的前方设置一道浆砌石挡土墙。在每道平台和斜坡的衔接处设置排水渠,平台和斜坡表面覆土、植树、种草恢复生态。

图3 削坡开挖方式示意Fig.3 Schematic diagram of slope cutting and excavation method

与治理区东南侧相连的NJ4-1治理区为建设场地治理区,在与本区相连位置为高填方区,回填标高高出现有地表7.94~24.94 m。为了保证建设场地的稳定性,需对其影响区域进行斜坡回填处理,向下按5 m留设一道3 m宽平台,平台前按1∶2.15的坡比与下一平台衔接的方式进行回填造坡。为了保证回填土石方的稳定,在回填区的前方设置一道浆砌石挡土墙。在平台与斜坡的衔接处设置排水渠,平台、斜坡表面覆土、植树、种草恢复生态。

在治理区西侧玉川一号线的东侧1 m处沿玉川一号线修建排水渠,与区内各平台、斜坡上排水渠连通,汇集后排出区外,形成完整的排水系统[10]。

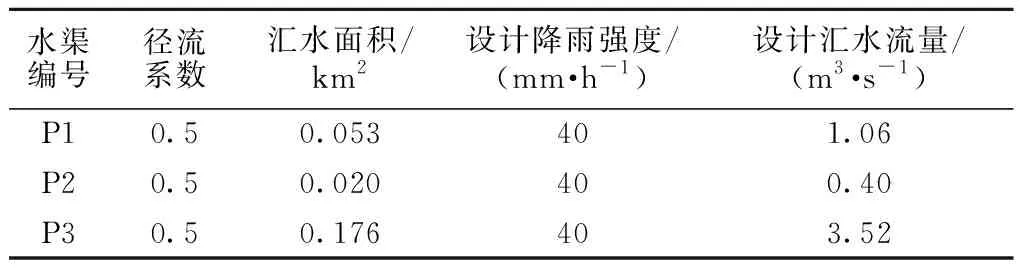

从治理区西北角原矿山生产道路与玉川一号线的连接处向东,经CK2-1中部、CK2-2北侧、至CK2-7中部向南沿原生产道路修建护林道路,最终于治理区西南角与玉川一号线连接。并于道路两侧设置排水渠,与区内各平台、斜坡上的排水渠连接,最终汇入玉川一号线东侧排水渠,其汇水流量见表2。

表2 NJ4′治理区截、排水渠设计汇水流量计算Tab.2 Calculation of design catchment flow of intercepting and drainage channels in NJ4 ′ treatment area

以玉川一号线、此次修建的护林道路、回填边坡最下部高程为控制标高,对区内的6个采坑和不具备植被生长条件的区域进行挖高填低,整体呈缓坡的方式平整场地,并对平整后的场地表面进行覆土、植树、种草恢复生态。

从治理区北侧约300 m外的济源新天地静脉产业园区内架设引水管道,引市政工业用水至区内,实现生物工程的后期养护。

6 结论

矿山生态环境地质问题引发的地质灾害一直是制约部分地区发展的瓶颈,本文以人口较为密集的济源市玉川产业聚集区内的矿山为研究对象,总结了研究区内比较典型的地质环境、地质灾害问题,主要类型有露天采坑、渣堆、废弃石料厂、废弃石灰窑、废弃平硐、采空区、地面塌陷等。此次研究选取的地质环境问题类型较多,且较复杂,通过实地调查,提出了有针对性的综合治理思路,即研究区治理重点是在有效的治理和预防区内发育的各类地质灾害的基础上,修复地貌景观,恢复生态系统和土地功能。在此基础上,以环境地质问题相对暴露比较集中的NJ4′治理区为例,针对露天采坑、渣堆、废弃石料厂、废弃石灰窑、废弃平硐、采空区、地面塌陷等问题,采用“采空区浅部回填,深部地表设置警示牌+高陡边坡上部大坡比放坡回填至坡脚+采坑内挖高填低呈斜坡平整+截排水+道路+覆土植树+灌溉工程”的治理方案,较前人针对单一的环境地质问题或地质灾害问题展开的研究和提出的治理方案,更具有实用意义和价值,为多类型、复杂的综合性地质环境问题的治理提供了思路。