技术变革、利润率与中国经济增长

2021-04-25骆桢徐昊翔

骆桢 徐昊翔

摘 要: 基于马克思资本积累理论的逻辑构建经济增长模型,论证技术变动和收入分配通过利润率对经济增长的重要影响。在此基础上,使用中国经济数据,估算相关劳动价值论指标,并通过回归分析验证以上理论。研究发现,有机构成提高导致利润率下降是中国前一个阶段经济增长放缓的重要因素。而通过市场与政府有机结合,提高技术创新效率,可以实现劳动收入份额提高的同时,维持利润率水平和持续经济增长。这是社会主义市场经济发展的必然方向。

关键词:利润率;经济增长;马克思;技术变革

文章编号:2095-5960(2021)06-0011-08;中图分类号:F124;文献标识码:A

经济增长以资本积累和生产规模扩大为基础,其中涉及积累来源、积累意愿和生产效率问题。经济增长理论存在着两种不同分析视角:一是建构在理性人市场均衡前提下的新古典传统,边际分配和消费跨期优化将经济增长简化为一个代表性个体各期效用最大化的结果[1];二是从古典政治经济学延续至今的剩余分析传统,强调资本积累来源于经济剩余,剩余的生产和占有同时影响着资本积累,承袭该路径的是后凯恩斯经济学和马克思主义经济学。[2][3][4]

西方主流增长理论认为,积累来源于最优消费下的储蓄,代表性个体同时占有工资和利润,因此劳资分配在这里并不发挥作用。有效资本市场通过实际利率变动同时影响着储蓄(消费)和投资,并最终实现供求均衡。这既是“萨伊定律”的复活,又通过边际分配法则将消费和技术(生产函数)联系起来。因为在边际分配法则下,劳资分配由要素边际产出决定,并影响着实际利率和最优消费的跨期权衡。于是,资本积累就表现为一个由技术和时间偏好决定的均衡过程。[1]在这个框架下,技术创新通过提高生产函数中的技术系数影响着产出和要素边际产出。内生增长理论认为,影响技术系数增长的因素包括人力资本积累、研发投入或者资本外溢性等,其中所涉及的投入量也是一个理性人最优选择的结果。[5][6][7]可见,西方主流增长理论,一方面将商品交易关系套用到资本积累的分析中(利率调整实现投资与储蓄均衡);另一方面,将商品生产的逻辑套用到技术创新中。[8][9]这一套精巧串联的均衡体系不仅建立在苛刻的理性人和有效市场假定上,而且阻断了分析雇佣劳动关系及其矛盾运动的可能。

后凯恩斯经济学在增长问题上强调劳资分配的影响,罗宾逊提出资本积累主要来源于利润[3][10]。即使后卡莱斯基模型引入工资净储蓄[11][12],因为劳资之间储蓄率差异,劳资分配仍然是资本积累的关键因素,这和马克思的看法相似。但是,后凯恩斯经济学引入劳资分配是为了分析总需求的形成,这是凯恩斯主义传统。在后凯恩斯学派的理论中,总需求还通过影响积累意愿和技术变革影响着经济增长。[12][13]卡尔多-凡登法则认为,总需求会在长期中拉动劳动生产率增长。[14][15]

马克思主义经济学则以雇佣劳动关系为核心,分析剩余的生产、分配和使用过程中人与人的关系。积累主要来源于剩余价值,这既是生产的结果也受到分配关系影响。积累的目的是占有更多剩余价值,这意味着积累行为并不是最优消费的结果,积累本身就是目的。[16][17]因此,衡量资本增值程度的利润率对资本积累意愿有着重要影响。随着积累的进行,失业率下降会增强劳动者的议价力,工资上涨最终会挤压利润。于是,企业会在现有技术范围内利用机器替代工人,以维持产业后备军规模和资本权力的再生产。可见,技术变化在马克思的理论中也是在劳资博弈过程中展开的。

在马克思的理论中,积累来源、积累意愿和生产效率(技术变革)既影响着利润率的形成,同时也受利润率影响。这形成了一个闭环,利润率既是当期资本积累的结果,也决定着下一期资本积累。基于该逻辑,国内学者在这方面有相当多贡献,宋则行较早构建出马克思经济增长模型,并比较了该模型和哈罗德模型的异同,吴易风、赵峰和杨继国也都推导出过类似结论。[18][4][19][20]张忠任则利用再生产平衡条件,在两部类平衡关系始终成立的假定下,推导出两部类“平衡”增长方程。[21]本文的模型和分析也围绕利润率这一核心范畴展开,并通过变换和利润率分解为经验研究做准备。当然,理论抽象分析并不能涵盖历史背景、社会结构、经济制度等因素对现实中资本积累的影响,调节学派和积累的社会结构学派通过对利润率更细致地分解来分析资本积累的制度条件。[22][23][24]但是,本文并不打算进行制度分析,而是基于马克思的资本积累理论构建经济增长模型,采用中国数据分析影响中国经济增长的重要因素,并从中获得一些启示。

一、马克思主义经济增长模型及其拓展

为简化分析,本文首先假定收入分配和技术不变。在马克思理论中,这意味着剩余价值率和有机构成不变。考虑到和现实经济增长率对应,本文只关注净产品(忽略折旧,就是GDP)价值量增长率(可变资本和剩余价值的总和,也就是新创造的价值)而不是总产品价值量。

令使用价值衡量的净产品增长率为 g λ= Δv+Δm v+m (1)

其中,m為剩余价值,v为可变资本,前面加Δ表示增(减)量。因为剩余价值率m=m/v假定不变,所以 Δv v = Δm m ,因此有 Δv+Δm v+m = Δv v 。这意味着,当收入分配不变时,可变资本积累速度就是经济增长速度。

在马克思的理论中资本积累全部来自剩余价值。令积累率α为剩余价值中用于积累的比率,用于积累的剩余价值总量为 αvm′ ,于是有:

αvm′=Δc+Δv (2)

上式两端同除以 Δv ,取倒数得: Δv v = αm′ Δc/Δv+1 (3)

由于有机构成c/v也不变,所以有 Δc Δv = c v (4)

根据(3)式和(4)式,得: g λ= Δv+Δm v+m = Δv v = αm′ c/v+1 (5)

根据马克思的利润率定义,有利润率 r= m c+v = m/v 1+c/v = m′ 1+c/v 。于是,(5)式可写为: g λ=αr 。该式也被称为“剑桥方程”,是后凯恩斯经济学常用的分析资本积累的数量关系。其中,积累率α代表资本积累意愿,在马克思的经济理论中利润率会影响利润预期,从而影响资本家的意愿。克罗蒂构建了利润率决定投资的微观基础。[16]他认为,投资不仅仅会带来收益,也会增加风险。资本主义本经济存在着剩余价值实现,技术创新导致资本精神折旧等不确定性。因此,如果利润率太低,亏损的可能性就越大,投资越多造成的损失就越大;如果利润率较高,投资风险就越小,风险水平不变,投资量就越大。这意味着积累率本身也是利润率同向变动的函数,即 α=α(r) 且 dα/dr≥0 。因此,在其他条件不变的情况下,利润率对经济增长率发挥着决定性影响。此外,除当前利润率水平外,利润率变动的预期也会影响投资意愿,可以用利润率的变动率等指標来检验该关系。

“剑桥方程”虽然能很好说明利润率和增长率之间的密切关系,但这毕竟是在假定剩余价值率(分配关系)和有机构成(技术条件)不变的前提下得到的。如果有机构成和剩余价值率发生变化,利润率对经济增长的影响是否仍然成立?利润率还能否像曼德尔所说的一样,是资本主义经济系统的“地震仪”?[25]

本文首先考虑将剩余价值率变动纳入模型。因为剩余价值等于可变资本乘以剩余价值率(m=vm′),对该关系取全微分(使用Δ表示微分),并忽略高阶项(ΔvΔm′),剩余价值的变化可以分解为以下形式:

Δm=vΔm′+m′Δv (6)

若有机构成发生变动,(4)式不成立,则从(3)式到(5)式的变换就不可行。将(6)式和(3)式代入价值增长率公式(1)中,可得:

g λ= vΔm′+(1+m′)Δv v+m = Δm′ 1+m′ + αm′ 1+Δc/Δv (7)

和之前相比,决定价值增长率的不仅有利润率 r (通过对积累率发挥作用)和剩余价值率,还有 Δm′ 和 Δc/Δv 。这似乎意味着,一般情况下,剩余价值率和有机构成的变动会影响经济增长率。但是, Δc/Δv 并不等同于有机构成变动,为了说明两者的关系,做如下变换:

Δ( c v )= c+Δc v+Δv - c v = vΔc-cΔv v(v+Δv) = Δc Δv - c v 1+ v Δv (8)

解得: Δc Δv =Δ( c v )(1+ v Δv )+ c v (9)

将(3)式代入(9)式,得

Δc Δv =Δ( c v )(1+ 1+ Δc Δv αm′ )+ c v (10)

解之,可以把 Δc

Δv 完全表示为剩余价值率、有机构成及其变动和积累率的函数形式: Δc Δv = (1+ 1 αm′ )Δ( c v )+ c v 1- 1 αm′ Δ( c v ) = (1+αm′)Δ( c v )+αm′ c v αm′-Δ( c v ) (11)

代入价值增长率(7)式中,得:

g λ= Δm′ 1+m′ + αm′-Δ( c v ) 1+ c v +Δ( c v ) (12)

根据(12)式易见,当收入分配和技术发生变化时,经济增长率和剩余价值率的变动正相关,和有机构成的变动负相关。根据前文中利润率公式,利润率的变动也和剩余价值率变动成正比,和有机构成的变动成反比。这意味着,即使考虑到剩余价值率和有机构成变动,利润率和价值增长率仍然是同向变动关系。也就是说,曼德尔所说的利润率作为经济运行“地震仪”的作用仍然有效。事实上,(12)式展示的剩余价值率和有机构成变动对经济增长率的影响,主要来自它们对积累来源的影响。剩余价值率提高增加了资本积累来源,而有机构成提高则意味着单位劳动耗费的生产资料增加,对积累起负面影响。同时,剩余价值率和有机构成变动也以同样的方式影响着利润率和积累率,这进一步强化了利润率对资本积累和经济增长的影响。

二、数据处理与回归分析

基于上述模型对经济增长进行实证研究,首先应说明模型中基于劳动价值论的范畴与现实中经济数据的关系,并以此构建相关经济指标。当前估算单位商品价值量的流行方法是利用投入-产出表计算经济指标所包含的直接劳动投入和全部间接劳动投入。[26]但是,这一方法所依赖的投入产出表数据没有连续序列,难以进行回归分析。因此,本文忽略部门间结构变化,将国民经济看作一个整体,估算国民经济核算中的总量指标的劳动价值量。① ①事实上,即使利用投入产出表计算的商品相对价值和生产价格都和现实中的市场价格差异不大,因此,本文做该假定是有经验研究支撑的。具体分析参见:李海明《 检验劳动价值论:方法与证据》,载于《经济学动态》2017年第9期。

考虑到分地区收入法GDP数据只公布到2017年,本文考察期为1978~2017年。忽略固定资本折旧,实际GDP就对应着扣除中间消耗的净产出,假定净产出为Q,基期不变价格水平为P0,实际GDP=QP0。令e为劳动生产率(e=Q/L),L为总就业(代表总劳动),有Q=e×L,对Q求全微分并忽略数值较小的高阶项(ΔeΔL)以简化形式,国民经济的增长率g可以表示为“价值增长率”(g λ)和“劳动生产率增长率”(g e)的和:

g= ΔQ·P0 Q·P0 = ΔQ Q = eΔL+LΔe eL = ΔL L + Δe e =g λ+g e (13)

根据前文模型,回归中的解释变量需要估算有机构成、剩余价值率和利润率。首先,利润率的计算方式需要调整。因为,一方面没有中间投入品的年度数据,另一方面,现实中劳动者报酬大量为非预付,考虑到对利润率分解的需要,本文按照韦斯科普夫的公式估算利润率[29]:

r=П/K (14)

其中,r为利润率,П为总利润,K为固定资本存量。利润总额可以使用实际GDP乘以收入法GDP中营业盈余占GDP的比重来计算。② ②《中国统计年鉴》中收入法GDP只有分地区的数据,需要将各省数据加总求其各部分所占比例。 这意味着利润总额和分母上的固定资本存量一样都是不变价加总的“物量”概念,要变成价值量只需要上下同时乘以单位商品价值量,但这并不改变比值。

固定资本的估算则采用永续盘存法,计算公式为: K t=K t-1(1-δ)+I t-1 ,其中,I為投资,δ为经济折旧率。用固定资本形成总额作为当年投资的度量,但其只有名义数据,还需用价格指数平减。[27]国家统计局官网上公布了自1990年以来以上一年为基期的固定资产投资价格指数,剩余年份参考单豪杰的方法和数据。[28]经济折旧率δ也借鉴其计算结果,采用固定的经济折旧率10.96%。基期资本存量同样借鉴其的估算,再用价格平减指数将1978年调整为基期。

本文模型除物量变量还有价值量变量,尤其是剩余价值率和有机构成。要估算价值量首先需要给出单位实际GDP的价值量,这部分对应价值量就是活劳动创造的价值L。因此,单位实际GDP价值量λ可以表示为:λ=L/Q=(L/实际GDP) 。通常,实际GDP除以总就业表示劳动生产率,因此,单位商品价值量其实就是劳动生产率的倒数。基于该计算,可以用固定资本的价值量作为不变资本的度量: c=Kλ=K/e 。而可变资本则可利用收入法GDP中劳动报酬所占比重乘以实际GDP所对应的价值量——活劳动量,本文用总就业来代表活劳动量。而剩余价值率作为剩余价值和可变资本的比值,直接用营业盈余占比除以劳动报酬占比。但是,实际经济中,除劳资分配外还存在着税收,而税收并不能作为资本积累源泉,因此,本文对剩余价值率的估算采用以下公式:

m′= 营业盈余/GDP 1-营业盈余/GDP (15)

相关变量的数据来源与计算公式汇总如下表所示:

事实上,基于有机构成和剩余价值率也能直接估算利润率,但是,其和基于(14)式估算的利润率几乎一致,且基于(14)式计算的利润率更容易分解。因此,本文回归分析仍然采用(14)式估算的利润率。基于(12)式,利用有机构成和剩余价值率,假设积累率为100%,还可以直接估算出用价值增长率(见图1)。如图可见,其和实际GDP增长率的变动趋势非常一致,两者的差异一方面是因为积累率变动,另一方面是使用价值量衡量经济增长造成的。

根据(13)式,价值增长率应该等于实际GDP增长率减去劳动生产率的增长率。但是,考虑到(12)式是非线性方程,本文在回归中也考虑直接将劳动生产率增长率作为控制变量进行回归。回归中所设计的变量基本都是平稳的,单位根检验结果如下:

本文做了以下几组回归,基本能够验证该模型的理论逻辑。回归分析中并没有纳入更多变量,但考虑到现实问题的复杂性,这可能存在一定遗漏变量风险。现将回归结果汇报如下:

回归(1):仅采用利润率r一个解释变量,通过两期滞后值控制解决自相关问题。从结果可以看到,虽然总体拟合度不够高,但是利润率的影响是显著的。

回归(2):因为利润率本身也可能是经济增长的结果,为了处理这种双向因果带来的内生性问题,本文用利润率的滞后值做工具变量,使用两阶段最小二乘法进行回归。结果显示,回归结果并没有显著区别,这表明利润率对经济增长率的显著影响是客观存在的。

回归(3):根据前文理论分析,利润率对经济增长率的影响既源于积累来源,也源于资本积累的意愿,本文将利润率变动率作为“盈利预期”加入控制变量。回归结果显示,利润率变得不显著了,但是利润率的变动率是显著的。这一方面是受到共线性的影响;另一方面,因为利润率对积累来源的影响是基于用价值计算的增长率,和实际GDP增长率不完全一致,数量关系上会出现偏差。

回归(4):根据(16)式,价值增长率和实际GDP增长率之间相差劳动生产率增长率,因此将劳动生产率增长率作为控制变量引入回归。结果表明,利润率和劳动生产率的增长率是显著的,虽然劳动生产率增长率的系数并不等于1,这和(12)式非线性函数形式有关。

回归(5):根据(12)式,在技术和收入分配变动的情况下,影响资本积累来源的因素还包括剩余价值率变动和有机构成变动,因此,将它们加入解释变量。结果表明,利润率的影响仍然是显著的,而且剩余价值率变动和有机构成变动的影响都很显著。这基本上验证了本文模型的逻辑。

三、技术变化与利润率变动

根据以上分析,可以看到利润率与经济增长率之间存在着密切联系。因此,本文通过分析影响利润率变动的因素来理解中国经济增长。维斯科普夫将利润率分解为产能利用率、利润份额和产出-资本比三部分。[29]但是,本文针对的是长期中的经济增长,所以忽略掉总需求周期波动,将利润率分解如下:

r= Π K = Π Y · Y L · L K =π·e· 1 k (16)

其中,π是利润份额,k是劳均资本。对(16)式取对数做差分,可得利润率变动率的分解:

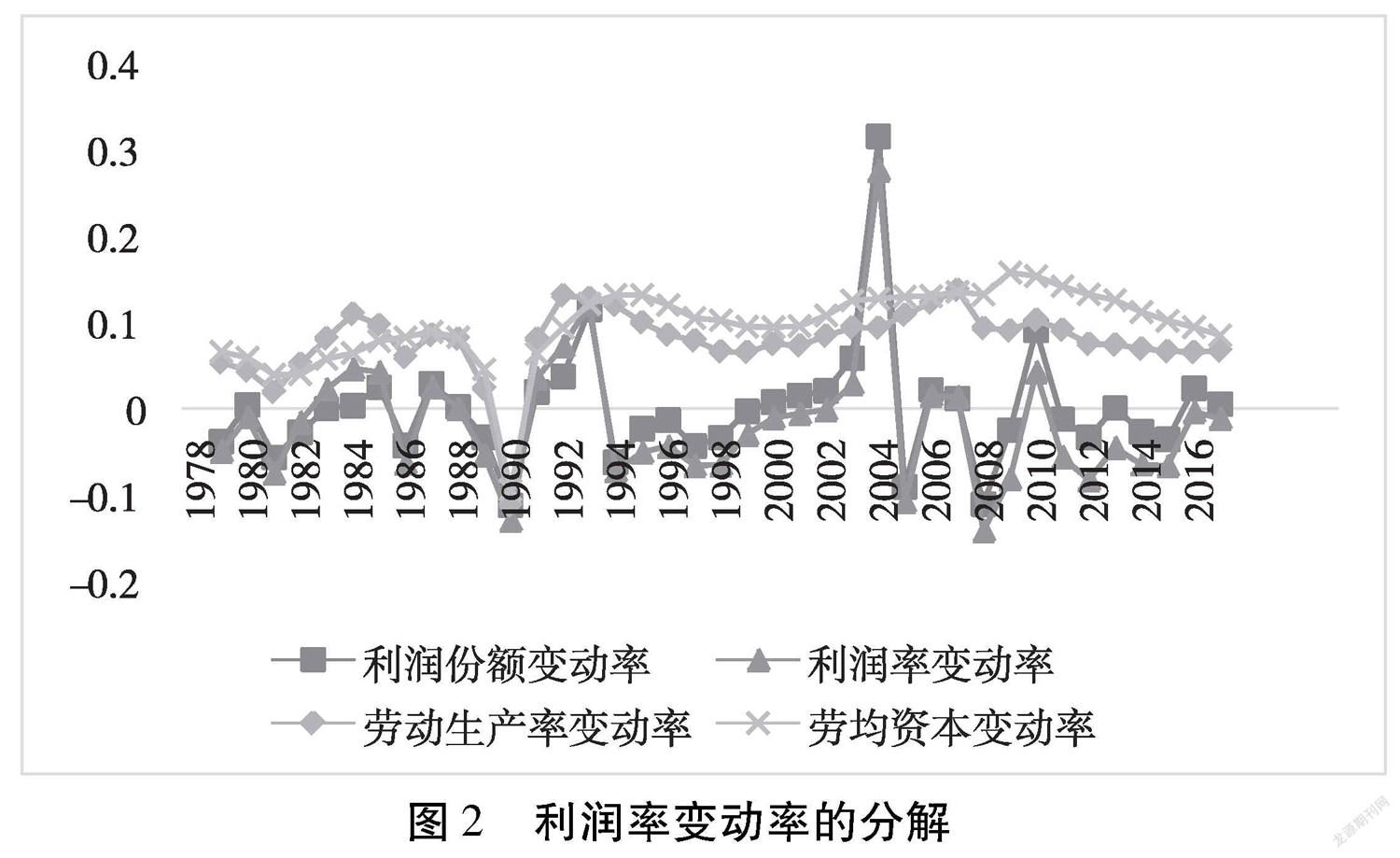

Δr r = Δπ π + Δe e - Δk k (17)

这意味着,利润率变动率可以分解为利润份额的变动率加上劳动生产率的变动率减去劳均资本的变动率。将(17)式中四个变动率展现为图2:

可以看到,利润率和利润份额的差距主要是由劳动生产率和劳均资本相对运动造成的。1990年代以来,劳均资本增长率总是持续高于劳动生产率的增长率,这造成了利润率的增长始终小于利润份额的增长。在马克思的理论中,技术进步并不是给定生产函数下理性人优化的结果,而是服从于劳资博弈和资本增值的逻辑。随着积累的进行,生产规模扩张导致失业率下降,工人博弈力量增强,这可能带来工资上涨和劳动强度下降。企业则在现有技术条件下,利用机器替代工人,以维持企业的博弈优势。这意味着,利润份额和技术变动之间是存在内生性联系的。

然而,马克思的叙事是以劳动价值论为基础,即有机构成提高制造“相对过剩人口”以维持剩余价值率水平。马克思在理论上界定有机构成时,认为有机构成是技术构成决定的价值构成,实际上把收入分配因素抽象掉了。但是,现实中的价值构成包含着可变资本和剩余价值的分配关系。根据前文设定,单位产出的价值就是劳动生产率的倒数,将资本存量折算为劳动价值,有如下关系:

k e = K/L e = K L ·λ= Kλ v+m = c v+m = c/v 1+m′ (18)

对上式取对数做差分,可得:

Δ(c/v) c/v - Δm′ 1+m′ = Δe e - Δk k (19)

如果不考虑剩余价值率变动,有机构成提高恰恰表现为劳均资本的增长率高于劳动生产率的增长率。根据本文数据,由图3可以看出,有机构成增长率确实和剩余价值率的变动率之间存在正相关关系。

这印证了中国1990年代以来技术演变背后存在马克思所描述的技术创新的劳资博弈关系。该机制会导致劳均资本的增长速度超过劳动生产率的增长速度,也就是有机构 成提高,从而使得利润率下降。从图2中还可以看出,在2008年左右,这个差额是比较大的,随后逐渐缩小。

当然,资本积累的逻辑并不仅仅受到劳资关系支配,技术进步和效率提升本身带来的超额收益和竞争优势也会吸引企业加速资本积累。而且,技术进步还受到相关市场环境和政策的影响。从图4可以看出,2008年后该差额较大,尽管此后利润(工资)份额没有趋势性变化,但是该差额在2014年后迅速缩小。这说明,技术进步的效率逻辑在该阶段超越劳资博弈逻辑,也印证了这一阶段改革的成效。

四、总结与启示

本文基于马克思的资本积累理论构建经济增长率模型,揭示了经济增长率和利润率之间的正向关系。基于中国经济数据,本文重构了经济增长的劳动价值论指标,并通过回归分析验证了该模型的理论逻辑。通过对利润率分解,可以看到,中国经济增长中技术变动规律体现出劳资博弈逻辑,表现为较长时期的资本有机构成提高。该趋势在2014年后出现扭转,这表明效率逻辑开始主导技术进步的方向。

从本文分析可以看出,一旦劳资博弈成为技术創新的重要考量,就会出现劳均资本增长速度超过劳动生产率的增速。这虽然稳住了利润份额,但会带来有机构成提高和利润率下降,最终导致经济增长放缓。但利润份额提高,又会挤压工资份额,与共同富裕的长期目标不符。因此,政府和市场结合有两个重要任务:首先,要构建和谐劳资关系,避免技术进步走上牺牲效率以获得博弈优势的模式;其次,政府和市场应在推动科学进步和技术创新上有机结合,共同推动生产力进步,体现社会主义优越性。从这个意义上看,十四五规划中对国有企业研发投入的部署就是国有企业作为社会主义制度重要部分的本质性体现。

参考文献:

[1]罗伯特·J·巴罗, 夏威尔·萨拉-伊-马丁. 经济增长[M]. 格致出版社, 2010.

[2]Foley, Duncan K., and Thomas R. Michl, Growth and distribution[M]. Harvard University Press , 1999.

[3]Robinson, J., Essays in the Theory of Economic Growth [M]. London: Macmillan , 1962.

[4]吴易风. 马克思的经济增长理论模型[J]. 经济研究, 2007(9):11~17.

[5] Lucas, Robert E., Jr., On the Mechanics of Economic Development [J]. Journal of Monetary Economics , 1988(1):3~42.

[6]Roemer, Paul M., Endogenous Technological Change [J]. Journal of Political Economy , 98(October,Part2), 1990, 71~102.

[7]Grossman, G. M. and Helpman, E., Innovation and Growth in the Global Economy [M]. Cambridge, MIT Press, 1991.

[8]陈平. 代谢增长论:市场份额竞争,学习不确定性和技术小波[J]. 清华政治经济学报, 2014(2).

[9]孟捷,冯金华. 部门内企业的代谢竞争与价值规律的实现形式——一个演化马克思主义的解释[J]. 经济研究,2015(1).

[10]Robinson, J., The Accumulation of Capital [M]. London: Macmillan , 1956.

[11]Amadeo, E.J., Expectations in a steady-state model of capacity utilization [J]. Political Economy: Studies in the Surplus Approach , 1987(1):75~89.

[12]Bhaduri, A. and S. Marglin, Unemployment and the real wage: the economic basis for contesting political ideologies [J]. Cambridge Journal of Economics , 1990(4):375~93.

[13]Amadeo, E.J., Notes on capacity utilization, distribution and accumulation [J]. Contributions to Political Economy, 5 (I), March, 1986:83~94.

[14]Verdoorn, P.J., “Factors that determine the growth of labour productivity” [C].in: J.S.L.McCombie et al(eds.), Productivity Growth and Economic Performance: Essays on Verdoorns Law , Macmillan ,2002.

[15]Kaldor, N., Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom: An Inaugural Lecture [M]. Cambridge University Press ,1966.

[16]Crotty, James R. Rethinking Marxian investment theory: Keynes-Minsky instability, competitive regime shifts and coerced investment [J]. Review of Radical Political Economics ,1993(1): 1~26.

[17]马克思. 《资本论》第一卷 [M].北京:人民出版社,2004.

[18]宋则行. 马克思经济增长理论探索——兼与西方现代经济增长模式比较[J]. 当代经济研究, 1995(1):1~12.

[19]杨继国. 马克思的增长理论与现代增长理论比较研究[J]. 南开经济研究, 2001(4):64~69.

[20]赵峰. 马克思的增长理论[J]. 政治经济学评论, 2004(2):20~48.

[21]張忠任. 百年难题的破解[M]. 人民出版社, 2004.

[22]Aglietta, M., A Theory of Capitalist Regulation [M]. London and New York, Verso , 1987.

[23]Bowles, S. Gordon, D. M. and Weisskopf, T. E., Power and Profits:the Social Structure of Accumulation and the Profitability of the Postwar U.S. Economy [J]. Review of Radical Political Economics , 1986(1):132~167.

[24]Bowles, S. Gordon, D. M. and Weisskopf, T. E., Business Ascendancy and Economic Impasse: A Structural Retrospective on Conservative Economics, 1979-87 [J]. Journal of Economic Perspectives , 1989(1):113.

[25]Mandel, E., Late Capitalism [M]. Thetford, the Thetford Press Limited , 1975.

[26]藤森赖明, 李帮喜. 马克思经济学与数理分析[M]. 社会科学文献出版社, 2014.

[27]许宪春. 准确理解中国经济统计[J]. 经济研究, 2010.

[28]单豪杰. 中国资本存量K的再估算:1952~2006年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008(10):18~32.

[29]Weisskopf, Thomas E. Marxian crisis theory and the rate of profit in the postwar US economy[J]. Cambridge Journal of Economics, 1979(3): 341~378.

Technological Change, Rate of Profit and Chinas Economic Growth

- Based on the Marxist Economic Growth Model

LUO Zhen,XU Haoxiang

(School of Economics, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610065)

Abstract:

Based on Marxian theory of capital accumulation, this paper constructs an economic growth model and demonstrates the important influence of technology change and income distribution on economic growth through profit rate. Using the data of Chinas national economy, this paper calculates the relevant indicators of labor theory of value, and verifies the theory through regression analysis. Based on the decomposition of the rate of change of profit rate, we find that the decline of profit rate caused by the rising organic composition is an important factor for the slowdown of Chinas economic growth in the previous stage. Combined with Marxs theory of technological change, this paper points out that through the organic combination of market and government, improving the efficiency of technological innovation, increasing the share of labor income, maintaining a certain level of profit margin and sustained economic growth is the inevitable direction of the development of socialist market economy.

Key words :

rate of profit;economic growth;marxist;technological change

責任编辑:吴锦丹