适用于稠油油藏的新型油溶性降黏剂研究及应用

2021-04-23李成龙周尚龙荣家浚曹秦智葛思佳熊青山

李成龙, 周尚龙, 荣家浚, 曹秦智, 蔡 勇, 葛思佳, 熊青山

(1长江大学石油工程学院 2长庆油田分公司第八采油厂 3新疆油田公司新港公司 4长庆油田分公司第一采油厂 5青海油田分公司采油五厂 6玉门油田分公司老君庙采油厂)

0 引言

随着我国常规油气资源的不断开发与应用,其储量和产量均出现了一定程度的下降,稠油资源的高效开发和利用成为补充我国油气资源的一项重要举措。稠油黏度高、密度大以及凝固点高等原因,导致其流动性较差,严重影响了稠油资源的高效开发和运输[1- 5]。目前,针对稠油开采和输送主要采用降黏的方式来进行,常用的稠油降黏方法主要有传统的加热降黏、掺稀油降黏以及水溶性降黏剂乳化降黏等。加热降黏和掺稀油降黏存在着成本较高的问题,而乳化降黏又会带来原油后期处理困难等问题[6- 9]。因此,在稠油中直接添加油溶性降黏剂来降低稠油黏度可以有效避免以上问题,油溶性降黏剂的研究及开发具有较大的应用前景[10- 17]。

本文以陆上某稠油油田的稠油样品为研究对象,在室内使用甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯作为原料,以偶氮二异丁腈作为引发剂,通过溶液聚合法合成了一种新型油溶性稠油降黏剂SER- 1,考察了单体配比、反应温度、反应时间以及引发剂加量对降黏剂效果的影响,在此基础上优选出最佳的合成实验条件,评价了降黏剂浓度对降黏率效果的影响,研究了降黏剂加入对稠油四组分的影响,最后在陆上某稠油油田成功进行了现场应用,为实现稠油的高效合理开采提供一定的技术支持。

1 实验部分

1.1 实验材料及仪器

实验材料:甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物、苯乙烯、甲苯、甲醇、偶氮二异丁腈,均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司;实验用稠油取自陆上某稠油油田(50℃时黏度为21 450 mPa·s,密度为0.942 g/cm3)。

实验仪器:NDJ型旋转黏度计,上海右一仪器有限公司;S- 6A型电热恒温水浴锅,上海舍岩仪器有限公司;DZF- 60型电热真空干燥箱,上海皓庄仪器有限公司;SYD- 0509Z石油重油族四组分自动试验器,上海昌吉地质仪器有限公司。

1.2 油溶性稠油降黏剂SER- 1的制备

在装有搅拌装置和回流冷凝装置的三口烧瓶中按比例加入甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯,然后加入甲苯作为溶剂,加热搅拌使其完全溶解,通入氮气30 min以除去空气,然后继续加热至指定温度时,缓慢加入引发剂偶氮二异丁腈,恒温反应一定时间后,减压蒸馏以除去多余的溶剂,冷却后使用甲醇提纯产品,在一定温度下真空干燥即得新型油溶性稠油降黏剂SER- 1。

1.3 降黏剂性能评价方法

首先将降黏剂按一定比例溶解于甲苯中,然后取100 mL的稠油,加入2 mL的甲苯搅拌均匀后在50℃下恒温1 h,使用布氏黏度计测定其黏度值μ0;再取100 mL稠油加入2 mL溶有降黏剂的甲苯溶液,搅拌均匀后在50℃下恒温1 h,使用布氏黏度计测定其黏度值μ1。降黏率计算公式如式(1):

(1)

式中:η—净降黏率,%;μ0—加入甲苯后稠油初始黏度,mPa·s;μ1—加入降黏剂后稠油黏度,mPa·s。

2 结果与讨论

2.1 单体配比对降黏性能的影响

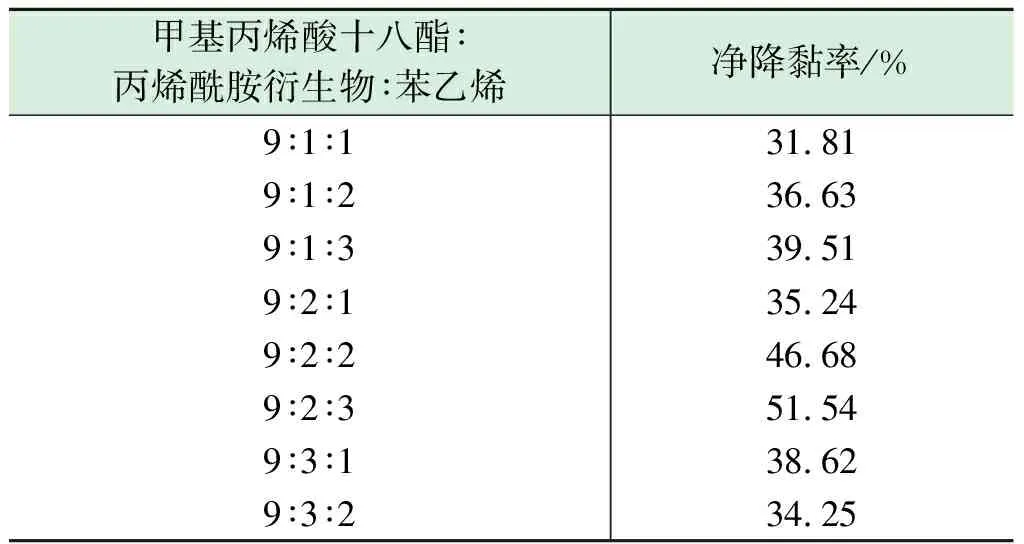

在温度为70℃,反应时间为5 h,引发剂加量为单体总质量的1.5%的实验条件下,评价了甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯不同摩尔比时对降黏剂降黏性能的影响,降黏剂的加量为1 000 mg/L,实验结果见表1。

表1 单体配比对降黏率的影响

由表1结果可以看出,三种单体按以上配比均能合成出外观形态较好的降黏剂产品,其中当甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯的摩尔比为9∶2∶3时降黏剂的降黏效果最好,因此,后续实验均按三种单体摩尔比为9∶2∶3进行。

2.2 反应温度对降黏性能的影响

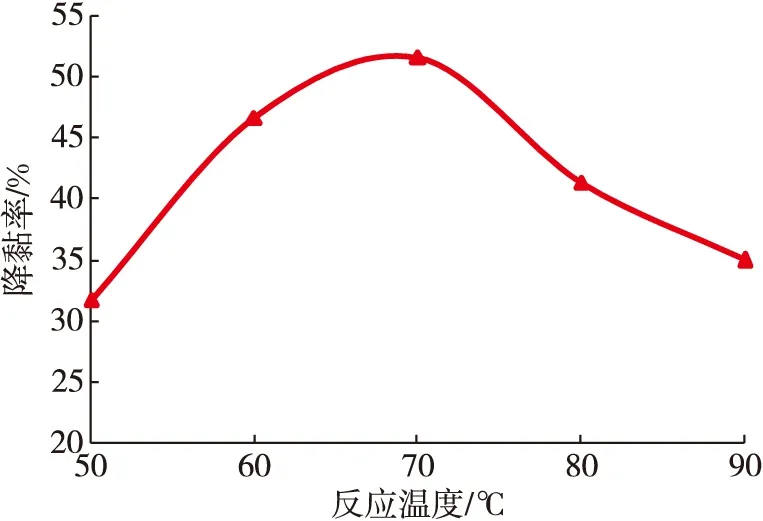

在甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯的摩尔比为9∶2∶3,反应时间为5 h,引发剂加量为单体总质量的1.5%的实验条件下,评价了不同反应温度时合成的降黏剂产品的降黏效果,降黏剂的加量为1 000 mg/L,实验结果见图1。

由图1结果可以看出,随着实验反应温度的不断升高,降黏剂产品的降黏率呈现出先增大后减小的趋势,当反应温度控制在70℃时,降黏剂的降黏率达到最大值。

图1 反应温度对降黏性能的影响

2.3 反应时间对降黏性能的影响

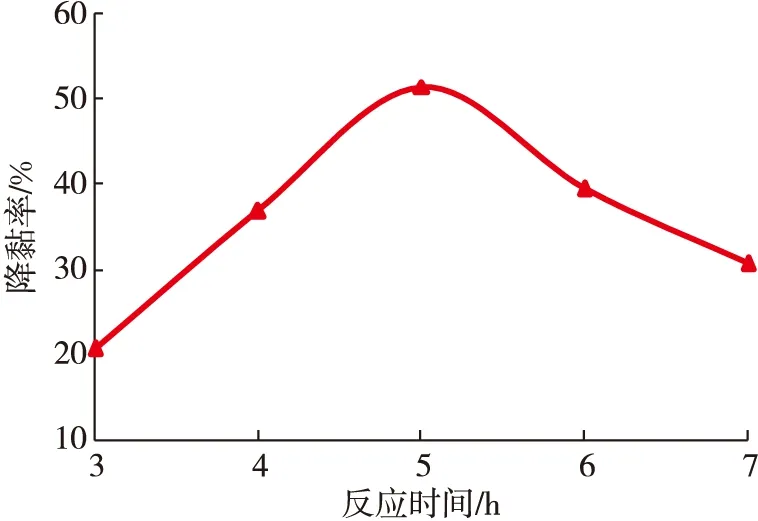

在甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯的摩尔比为9∶2∶3,反应温度为70℃,引发剂加量为单体总质量的1.5%的实验条件下,评价了不同反应时间时合成的降黏剂产品的降黏效果,降黏剂的加量为1 000 mg/L,实验结果见图2。

图2 反应时间对降黏性能的影响

由图2结果可以看出,随着反应时间的不断延长,降黏剂产品的降黏率呈现出先增大后减小的趋势,当反应时间控制在5 h时,降黏剂的降黏率达到最大值。

2.4 引发剂加量对降黏性能影响

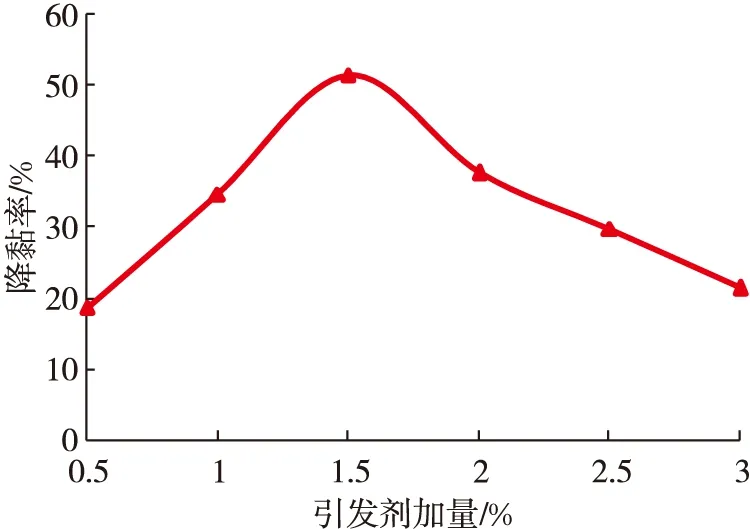

在甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯的摩尔比为9∶2∶3,反应温度为70℃,反应时间为5 h的实验条件下,评价了不同引发剂加量时合成的降黏剂产品的降黏效果,降黏剂的加量为1 000 mg/L,实验结果见图3。

由图3结果可以看出,随着引发剂加量的不断增大,降黏剂产品的降黏率呈现出先增大后减小的趋势,当引发剂加量为单体总质量的1.5%时,降黏剂的降黏率达到最大值。

2.5 降黏剂加量对降黏性能的影响

综合以上实验结果,降黏剂SER- 1的最佳合成条件为甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯的摩尔比为9∶2∶3,反应温度为70℃,反应时间为5 h,引发剂加量为单体总质量的1.5%。在上述最佳合成条件下进行降黏剂合成实验,然后按照1.3中的实验方法,评价降黏剂加量对稠油降黏性能的影响。实验结果见图4。

图3 引发剂加量对降黏性能的影响

图4 降黏剂加量对降黏性能的影响

由图4结果看出,随着降黏剂SER- 1加量的不断增大,降黏率先增大后减小,当其质量分数为1 500 mg/L时,降黏效果最好,对目标区块稠油的降黏率达到64.38%,再继续增大降黏剂的加量,降黏率有所下降。这是由于当降黏剂加量过大时,降黏剂聚合物分子本身会发生作用,通过相互聚集缠绕,使稠油体系的黏度反而增大,影响降黏效果。

2.6 降黏剂对稠油四组分的影响

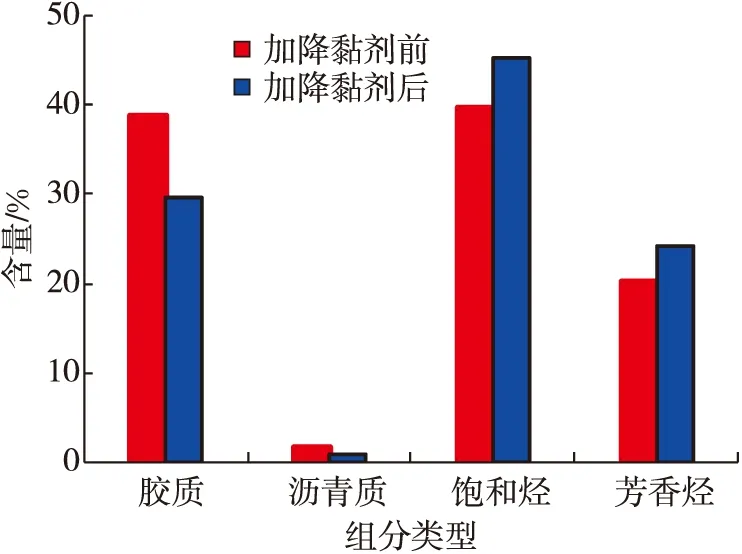

稠油黏度大小与其组分有着密切关系,因此,通过考察稠油中加入降黏剂前后的四组分含量,就能够评价降黏剂对稠油降黏效果的影响。室内使用石油重油族四组分自动试验仪器测定了稠油加入降黏剂SER- 1前后的组分含量,降黏剂加量为1 500 mg/L,实验结果见图5。

由图5结果可以看出,稠油中加入降黏后,胶质和沥青质的含量由初始的38.62%和1.67%分别降低至29.57%和0.81%,而饱和烃和芳香烃的含量由初始的39.61%和20.10%分别增加至45.32%和24.30%。胶质和沥青质含量的降低,饱和烃和芳香烃含量的增大,充分说明新型油溶性稠油降黏剂SER- 1对稠油起到了良好的降黏效果。

图5 降黏剂对稠油四组分的影响

3 现场试验

新型油溶性稠油降黏剂SER- 1在陆上某稠油油田进行了5井次的现场应用试验,均取得了良好的应用效果。其中Y- 3井为一口采用蒸汽吞吐开采的超稠油井,其原油中沥青质和胶质的含量达到了40%以上,凝固点在8℃左右。前期采用单纯蒸汽吞吐开采时,平均日产油量较少,且有效期较短,为提高产能并延长有效生产时间,蒸汽吞吐第二周期时采用了水溶性降黏措施,措施后有效生产时间有所延长,平均日产油量也有所升高,但增幅较小。为此,决定对该井使用新型油溶性降黏剂SER- 1降黏措施,该井措施后的生产情况见表2。

表2 Y- 3井各吞吐周期的生产情况

由表2结果可以看出,Y- 3井使用油溶性降黏剂SER- 1措施后,有效生产时间和日产油量相比较于单纯蒸汽吞吐和水溶性降黏措施均有明显提升,取得了良好的增产效果。说明研制的新型油溶性稠油降黏剂SER- 1能够应用于稠油油田的蒸汽吞吐开采中。

4 结论

(1)新型油溶性稠油降黏剂SER- 1的最佳合成反应条件为:甲基丙烯酸十八酯、丙烯酰胺衍生物和苯乙烯的摩尔比为9∶2∶3,反应温度为70℃,反应时间为5 h,引发剂加量为单体总质量的1.5%。

(2)当降黏剂SER- 1的加量为1 500 mg/L时,对稠油的净降黏率可以达到64.38%,起到了良好的降黏效果。通过对比加入降黏剂前后稠油四组分变化结果,可以看出降黏剂SER- 1加入后,稠油的胶质和沥青质含量明显下降,饱和烃和芳香烃含量明显增大,说明降黏剂SER- 1对稠油起到了较好的降黏作用。

(3)新型油溶性稠油降黏剂SER- 1在陆上某稠油油田现场应用5井次,均取得了良好的降黏增产效果,其中Y- 3井注入油溶性降黏剂SER- 1后的有效生产时间和日产油量均明显高于单纯蒸汽吞吐和水溶性降黏措施,具有较好的推广应用前景。