2009—2018年黑龙江省审定的常规粳稻品种综合评价

2021-04-21刘宝海高世伟聂守军吕艳东刘晴刘宇强张佳柠聂鑫薛英会白瑞

刘宝海,高世伟,聂守军,吕艳东,刘晴,刘宇强,张佳柠,聂鑫,薛英会,白瑞

1.黑龙江省农业科学院绥化分院,绥化 152052; 2.黑龙江省八一农垦大学农学院,大庆1633193; 3.华中农业大学生命科学技术学院,武汉 430070

黑龙江省是中国最北部的寒地稻作区(北纬43°以北),也是优质粳米生态区,具有明显的生态特殊性,新品种的选育和应用为黑龙江省水稻单产提高、总产持续增加、综合生产能力稳定提升做出了突出贡献[1],是粮食安全生产的战略保障[2],也是关系国计民生的重大战略性课题[3]。寒地稻作区是适于光温钝感性早熟品种生育的特殊生态区,属于大陆性季风气候区,年平均气温由北向南在-5~4 ℃,全省≥10 ℃积温多介于2 000~2 800 ℃,全省平均无霜冻期介于100~150 d。寒地稻作区水稻种植南北跨越7个纬度、5 个积温带[4],水稻生产主要分布在第1至第4积温带,即≥10 ℃积温为2 100~2 800 ℃[5],在1 900~2 100 ℃的第5积温带也有小面积水稻种植。水稻品种农艺性状表现是基因型与环境互作的结果,因水稻生长环境不同,各性状表型值有着明显差异[6-7],黑龙江省独特的热量资源变化造成了寒地水稻品种的遗传多样性[8-9],表现出不同生态区、不同年代水稻品种农艺性状存在一定差异和变化[10-11]。针对品种间的差异,对水稻品种多性状综合评价是现代育种的一个重要环节[12]。国内外综合评价方法大致可分为定性评价、定量评价和组合评价三大类,各种评价方法组合使用能够取长补短,增强评价结果的稳健性[13-14]。目前应用最广泛的综合评价方法有隶属函数法、主成分分析法和聚类分析法;此外,模糊综合评价法、DTOPSIS 和灰色关联分析等方法在作物品种选育中也有所应用。总体来看,现有的研究仍存在一定不足,仍局限于对作物品种单属性评价(如抗旱性、耐盐性评价),从产量、品质、抗性等多维度、全面性的评价较少[12]。目前,利用综合权重-功效方法对黑龙江省近10年审定的常规水稻品种主要农艺性状进行综合评价及利用综合指数法对品种进行聚类分析的相关研究报道甚少。因此,本研究以2009-2018年黑龙江省审定的187个常规粳稻品种为供试材料,通过品种主要农艺性状相关性及不同积温带品种综合功效排序评价与聚类分析,筛选和发掘综合性状优良的优异亲本资源,进而明确寒地水稻育种方向,以期为今后寒地水稻育种提供实践参考和技术依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

黑龙江省2009-2018年审定的187份常规粳稻品种。其中,第1积温带品种60个,第2积温带品种56个,第3积带品种43个,第4积带品种28个。

1.2 数据来源

研究数据主要来源于国家水稻数据中心(http://www.ricedata.cn/variety/identified/hlj_htm.)和文献[15]。所选取数据主要包括:积温带、生育期、活动积温、糙米率、整精米率、胶稠度、直链淀粉、千粒重、产量、穗颈瘟、空壳率11个性状。计算得到的数据有日产量、积温产量2个性状,其中日产量=产量/生育期,积温产量=(产量/活动积温) ×100。

1.3 统计分析

1)原始数据的差异分析。使用SPSS Statistics 25.0 统计分析软件对供试材料进行方差、相关、多重比较分析及回归线性建模。根据功效综合指数值,以欧氏距离为品种间距离,采用最短距离法,进行K-均值系统聚类分析。运用Origin2018数据分析软件绘图。

2)粳稻品种的综合评价。采用熵权法[16-17]、功效评分法[18]对评价指标进行客观准确计算,假设给定了m个评价对象,n个评价指标,评价各指标原始数据矩阵可表示为式(1),标准化数据计算见式(2),确定标准化数据P:

X={xij}m×n(i=1,2,3,…,m;j=1,2,3…,n)

(1)

式中xij表示第i个评价对象第j个指标值。

(2)

式中Pij表示第i个评价对象第j个指标的综合标准化值,m为评价单元数量。

P={pij}m×n(i=1,2,3,…,m;j=1,2,3,…,n)

式(2)中pij表示第i个评价对象第j个标准化后指标值。

计算评价指标的信息熵,可表示为式(3):

(3)

式(3)中ej表示第j个指标的信息熵。

计算各指标的权重,即熵权。可表示为式(4):

(4)

式(4)中wj表示第j个指标的权重(熵权)。

计算各指标隶属函数系数值bij,如式(5)(指标均为正效益)、(6)(指标均为负效益)所示,从而确定功效矩阵B。

(5)

(6)

B={bij}m×n(i=1,2,3,…,m;j=1,2,3,…,n)

式(5)~(6)中bij表示第i个评价对象第j个指标功效价值系数值。

计算功效综合指数如式(7)所示:

(7)

式中(7)CI表示第i个评价对象第j个指标的综合指数值。

利用MATLAB(R2017a)软件编辑源代码,对原始数据根据(1)至(7)公式计算。

2 结果与分析

2.1 主要农艺性状的相关性分析

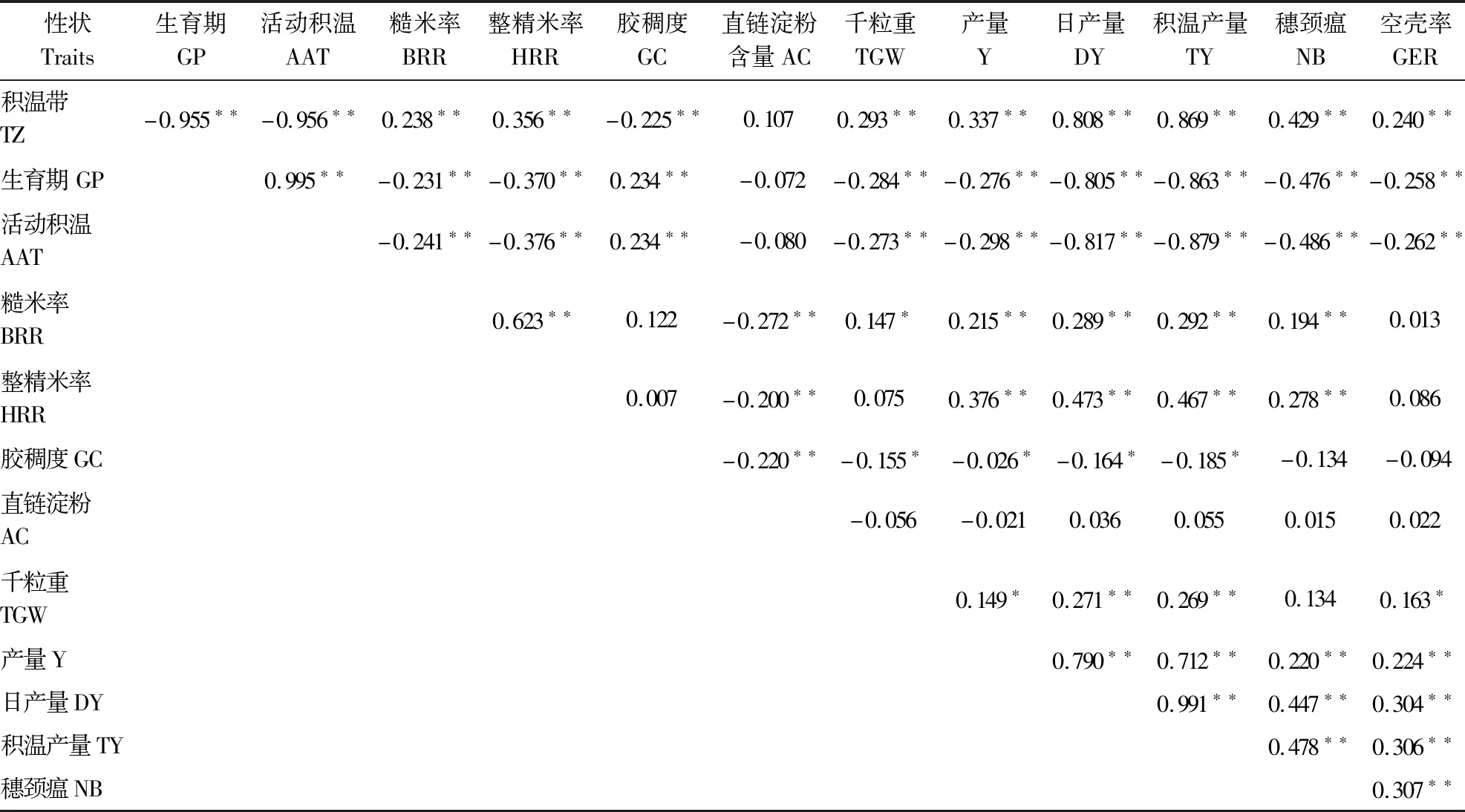

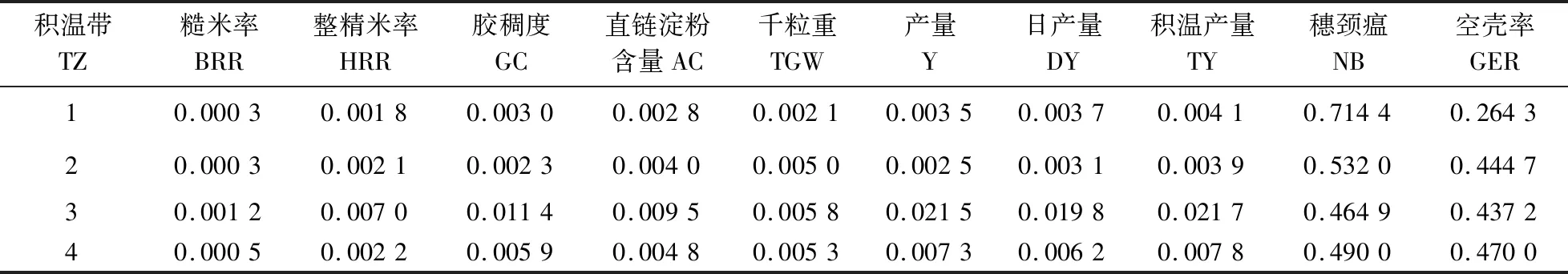

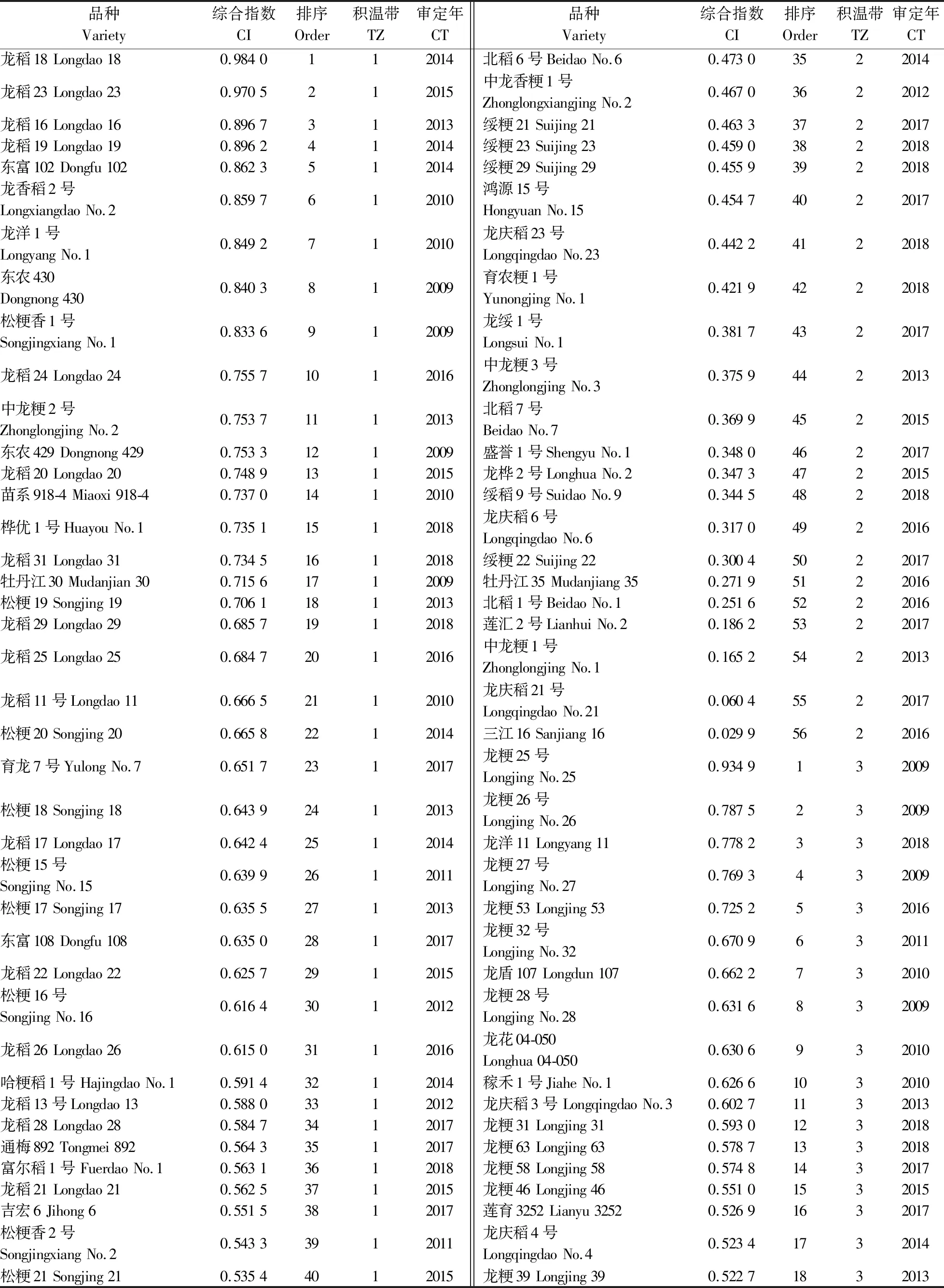

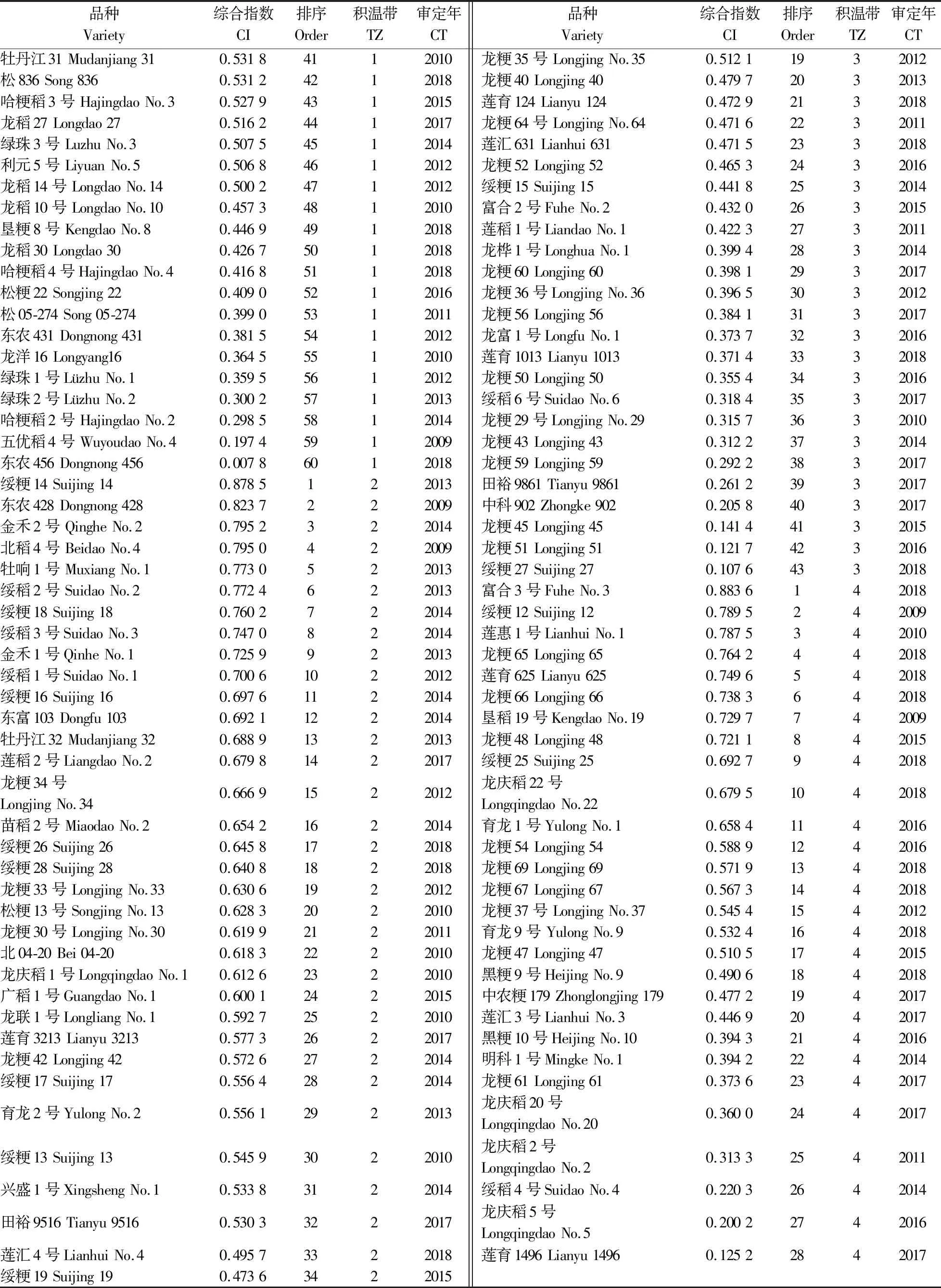

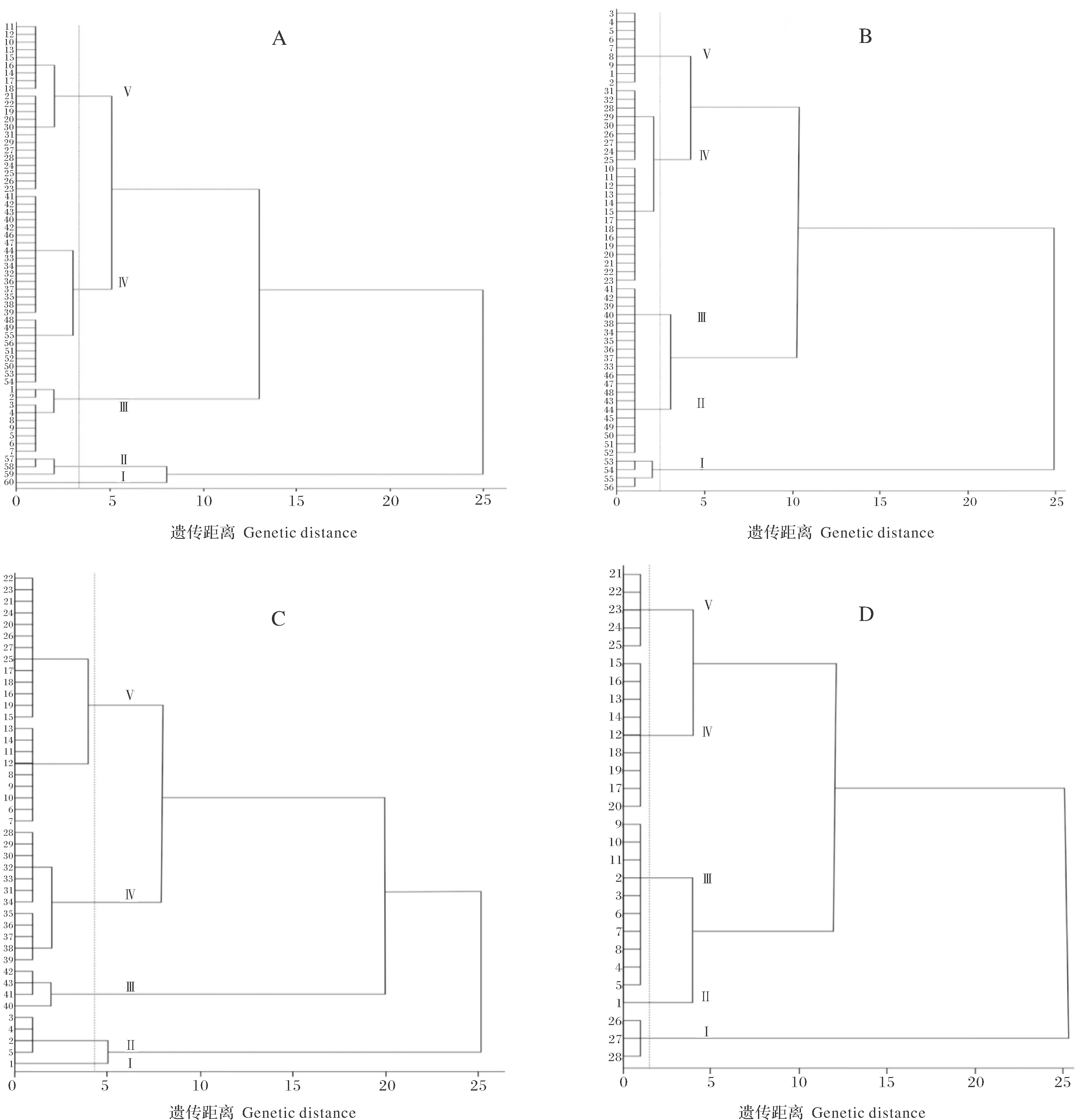

对187个粳稻品种12个主要农艺性状进行相关分析,结果(表1)显示:积温带、生育期、活动积温与直链淀粉相关系数分别为0.107、-0.072和0.080,无显著相关关系(P>0.05),但其与糙米率、整精米率、千粒重等8个农艺性状均极显著相关(P<0.01),积温带与生育期、活动积温相关系数为-0.955、-0.956达极显著负相关,生育期与活动积温相关系数为0.995,达极显著正相关,这3个相关系数明显高于其他性状间的相关系数,说明积温带、生育期、活动积温3个性状间具有最大同向性,并对除直链淀粉外其他农艺性状有显著影响,因此,品种生育期、活动积温性状可以作为其积温生态适应区评判的最重要标准,即可以利用积温带对品种类别进行有效划分。生育期、活动积温与胶稠度相关系数均为0.234,呈极显著正相关,但与糙米率、整精米率、千粒重、产量、日产量、积温产量、穗颈瘟、空壳率等性状均呈极显著负相关,说明随着生育期、活动积温增加,除胶稠度显著增加外其他性状均显著减少。产量与日产量、积温产量以及日产量与积温产量的相关系数分别为0.790、0.712、0.991,均呈极显著正相关但相关系数各异,说明日产量、积温产量受生育期、活动积温影响不同。胶稠度与直链淀粉含量、千粒重、产量、日产量、积温产量相关系数分别为-0.220、-0.155、-0.026、-0.164、-0.185,均呈显著负相关(0.01 表1 粳稻品种间主要农艺性状间的相关系数Table 1 Correlation coefficient of main agronomic traits among japonica rice varieties 以供试品种糙米率、整精米率、胶稠度、千粒重、产量、日产量、积温产量为正向指标,以直链淀粉、穗颈瘟、空壳率为负向指标,利用公式(1)~(4)对各积温带供试品种10个农艺性状熵权进行分析,结果(表2)显示:穗颈瘟、空壳率在各积温带农艺性状权重值大小依次位列第1、第2位,第1积温带穗颈瘟权重值(0.714 4)最大,且约为空壳率权重值(0.264 3)的2.7倍,第2、3、4积温带穗颈瘟权重值(0.532 0、0.464 9、0.490 0)相差不大,且与空壳率权重值(0.444 7、0.437 2、0.470 0)比较接近,说明穗颈瘟、空壳率大小将最直接影响品种优劣,但其对品种影响程度在积温带间存在差异。第1积温带其他8个农艺性状权重值依次为:积温产量(0.004 1)>日产量(0.003 7)>产量(0.003 5)>胶稠度(0.003 0)>直链淀粉(0.002 8)>千粒重(0.002 1)>整精米率(0.001 8)>糙米率(0.000 3),说明第1积温带产量性状较品质性状对品种影响较大。第2积温带8个农艺性状权重值依次为:千粒重(0.0050)>直链淀粉(0.004 0)>积温产量(0.003 9)>日产量(0.003 1)>产量(0.002 5)>胶稠度(0.002 3)>整精米率(0.002 1)>糙米率(0.00 03),说明第2积温带千粒重、直链淀粉含量对品种影响也较大。第3积温8个农艺性状权重值依次为:积温产量(0.021 7)>产量(0.021 5)>日产量(0.019 8)>胶稠度(0.014 4)>直链淀粉(0.009 5)>整精米率(0.007 0)>千粒重(0.005 8)>糙米率(0.001 2),说明产量性状较品质性状对品种影响大。第4积温8个农艺性状权重值依次为:积温产量(0.007 8)>产量(0.007 3)>日产量(0.006 2)>胶稠度(0.005 9)>千粒重(0.005 3)>直链淀粉(0.004 8)>整精米率(0.002 2)>糙米率(0.000 5),说明产量性状较品质性状对品种影响大。结果表明,品种综合评价受穗颈瘟、空壳率2个农艺性状影响最大,品种选育中要重点对这2个性状进行鉴定选择,同时其他8个农艺性状在各积温带间对品种综合评价影响不一,第1、3、4积温带要注重品种产量性状的选择,第2积温带要注重品种千粒重、直链淀粉含量选择。 表2 各积温带品种农艺性状指标的权重Table 2 Weight of each variety trait indicator 利用公式(5)~(7),对各积温带品种功效综合指数进行排序,结果(表3)显示:第1积温带60个水稻品种中,按综合指数值排名位列前10的品种依次是龙稻18(0.984 0)、龙稻23(0.970 5)、龙稻16(0.896 7)、龙稻19(0.896 2)、东富102(0.862 3)、龙香稻2号(0.859 7)、龙洋1号(0.849 2)、东农430(0.840 3)、松粳香1号(0.833 6)、龙稻24(0.755 7),其中龙稻18是黑龙江省第1个品质达国标Ⅰ级标准品种且是黑龙江省2019年主推品种,东农430也是黑龙江省2019年主推品种,这些品种中2014年审定的品种有3个,2010、2009年审定的品种分别有2个,2015、2013、2016年审定的品种各有1个,近2年没有品种进入前10位,说明该积温带品种综合性状提升较慢。第2积温带56个水稻品种中,综合指数值排名,位列前10位的品种依次是绥粳14(0.878 5)、东农428(0.823 7)、金禾2号(0.795 2)、北稻4号(0.795 0)、牡响1号(0.773 0)、绥稻2号(0.772 4)、绥粳18(0.760 2)、绥稻3号(0.747 0)、金禾1号(0.725 9)、绥稻1号(0.700 6),其中绥粳18号在2018年种植推广面积超67万hm2,是目前黑龙江省推广面积最大的品种,为2019年主推品种且获2018年度黑龙江省政府一等奖;东农428也是黑龙江省2019年主推品种,这些品种中2013年审定的有4个,2009年审定的品种有2个,2014年审定的品种有3个,2012年审定的品种有1个,2015年以来审定品种都没有进入前10位,说明该积温带品种综合性状提升较慢。第3积温带43个水稻品种中,根据综合指数值排名,位列前10位的品种依次是:龙粳25号(0.934 9)、龙粳26号(0.787 5)、龙洋11(0.778 2)、龙粳27号(0.769 3)、龙粳53(0.725 2)、龙粳32号(0.670 9)、龙盾107(0.662 2)、龙粳28号(0.631 6)、龙花04-050(0.630 6)、稼禾1号(0.626 6),这些品种中2009年审定的有4个,2010年审定的品种有3个,2018、2016、2011年审定的品种各有1个,依然以早期即2009年审定的品种为主,该积温带位列第22位、于2011年审定的龙粳31号,目前是黑龙江省第二大种植面积的水稻品种,但其功效综合指数值却没有进入前10位,说明该积温带品种综合性状提升中等偏慢,个别品种试验数据分析结果与生产实际情况存在一定差异。第4积温带28个水稻品种中,综合指数排名位列前10位的品种依次是:富合3号(0.883 6)、绥粳12(0.789 5)、莲惠1号(0.787 5)、龙粳65(0.764 2)、莲育625(0.749 6)、龙粳66(0.738 3)、垦稻19号(0.729 7)、龙粳48(0.721 1)、绥粳25(0.692 7)、龙庆稻22号(0.679 5),这些品种中2018年审定的有6个,2009年审定的有2个,2010、2015年审定的各有1个,说明该积温带品种综合性状提升较快。 表3 各品种功效综合指数排序Table 3 Integrated index ranking of varieties 续表3 Continued Table 3 对品种综合指数值进行系统聚类分析,按照不同遗传截断距离将各积温带品种聚类为5个类群(图1)。从图1A可知,以3.5为截断距离,将第1积温带60个粳稻品种划分5个类群。类群Ⅰ仅有1个品种,为功效综合指数值最小的品种,综合指数排序号60,这个类群品种综合农艺性状差;类群Ⅱ包括3个品种,占第1积温带60个品种的5.0%,排序号为57、58、59;类群Ⅲ包括9个品种,占第1积温带60个品种的15.0%,均为功效综合指数值排序前9名,同时在1.5截断距离处3~9号品种聚为一类,1、2号品种聚为一类,说明这个类群品种的综合农艺性状表现最好;类群Ⅳ包括25个品种,占41.7%,是该积温带品种数量最多的类群,综合指数值排序号为32~56,同时48~56在2.5截断距离时聚为一类,其他品种在2.5截断距离时聚为一类;类群Ⅴ包括22个品种,占36.7%,综合指数值排序号为10~31,同时10~18在1.5截断距离时聚为一类,其他品种在1.5截断距离时聚为一类。说明第1积温带品种主要集中于第Ⅳ、Ⅴ类群,这2个类群品种综合性状表现跨度较大,综合指数排序从第10位至56位,类群Ⅲ品种功效综合指数表现佳,类群Ⅰ、Ⅱ品种功效综合指数表现差。从图1B可知,以2.5为截断距离,将第2积温带56个粳稻品种划分5个类群。类群Ⅰ包括4个品种,占第2积温带的7.1%,综合指数排序号为53、54、55、56,居最后4位,这个类群品种综合农艺性状表现差;类群Ⅱ包括10个品种,占17.9%,综合指数排序号为43~52,这个类群品种综合农艺性状表现较差;类群Ⅲ包括10个品种,占17.9%,综合指数排序号为33~42;类群Ⅳ包括23个品种,占41.1%,是品种数量最多的类群,综合指数排序号为10~32,同时24~32号在1.5截断距离时聚为一类,其他品种在1.5截断距离时聚为一类;类群Ⅴ包括9个品种,占16.0%,均为功效综合指数值排序前9位的品种,这个类群品种综合农艺性状表现最好。说明第2积温带品种主要集中于第Ⅳ类群且综合农艺性状表现较好,类群Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ品种所占比例相似,类群Ⅴ品种综合农艺性状表现佳,类群Ⅰ品种所占比例最小且综合农艺性状表现差。从图1C可知,以4.5为截断距离,将第3积温带43个粳稻品种划分5个类群。类群Ⅰ仅有1个品种,为功效综合指数值最大的品种,综合指数排序号为1,该类群品种表现出最好的综合农艺性状;类群Ⅱ包括4个品种,占比9.3%,功效综合指数排序号为2、3、4、5,这类群品种表现出较好的综合农艺性状;类群Ⅲ包括4个品种,占比9.3%,功效综合指数排序号为40、41、42、43;类群Ⅳ包括12个品种,占比27.9%,综合指数排序号为28~39,同时35~39号在1.5截断距离时聚为一类,其他品种在1.5截断距离时聚为一类;类群Ⅴ包括22个品种,占比51.1%,是品种数量最多类群,综合指数排序号为6~27,同时6~14号在1.5截断距离时聚为一类,其他品种在1.5截断距离时聚为一类。说明第3积温带品种主要集中于第Ⅴ类群且综合农艺性状较好,类群Ⅳ品种所占比例居第二位且综合农艺性状较差,类群Ⅰ所占比例最小但综合农艺性状佳,类群Ⅰ类群Ⅱ、Ⅲ品种所占比例相同,但综合类群Ⅲ农艺性状差、类群Ⅱ综合农艺性状佳。从图1D可知,以1.5为截断距离,将第4积温带28个粳稻品种划分5个类群。类群Ⅰ包括3个品种,占比10.7%,综合指数排序号为26、27、28,这个类群品种综合农艺性状差;类群Ⅱ仅有1个品种,为功效综合指数值最大品种,排序号为1,该类群品种综合农艺性状佳;类群Ⅲ包括10个品种,占比35.7%,功效综合指数排序号为2~11,这个类群品种数量最多且表现出较好的综合农艺性状;类群Ⅳ包括9个品种,占比32.1%,功效综合指数排序号为12~20;类群Ⅴ包括5个品种,占比17.9%,功效综合指数排序号为21~25。说明第4积温带品种主要集中于第Ⅲ、Ⅳ类群,第Ⅱ、Ⅲ类群品种综合农艺性状佳,类群Ⅰ、Ⅴ品种综合农艺性状差。结果表明,不同积温带粳稻5个类群存在遗传距离差异,其品种功效综合指数值差异离散程度大小依次为:第3积温带>第1积温带>第2积温带>第4积温带,不同积温带品种类群内集中程度存在差异,第1、2、3、4积温带品种主要集中于Ⅳ与Ⅴ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅲ与Ⅳ类群,不同积温带粳稻品种的遗传差异性及类群间品种相似性,将为今后水稻育种目标确定、亲本资源选择利用提供有益参考。 A:第1积温带; B:第2积温带; C:第3积温带; D:第4积温带。品种排序编号见表3。A:1st temperate zone; B:2nd temperate zone; C:3rd temperate zone; D:4th temperate zone.The variety number is in Table 3.图1 各积温带品种功效指数的聚类图Fig.1 Cluster diagram of the integrated index in each cumulative temperate variety 高产、优质、多抗是水稻育种永恒的主题,只是由于生态条件和社会环境不同,不同时期和地区的侧重点和主攻方向不同[19-20]。近10年来,国家审定水稻品种中高产品种比率一直保持在70%以上,但总体优质率不到50%,对病虫害的抗性水平没有明显提升。本研究表明,黑龙江省水稻品种具有明显积温带生态环境归属特性,生育期、活动积温、积温产量等12个主要农艺性状存在显著相关性,品种综合评价中穗颈瘟、空壳率所占权重最大,对品种综合优良性状表现影响最大,与卞景阳等[21]和宋福金[22]得到的低温、稻瘟病是限制寒地稻作区水稻高产、稳产主要因素之一的结果相一致,这是寒地特有生态环境对优良品种选育的特殊要求。因此,今后寒地水稻育种方向应该是以适应积温生态环境因素为前提,在重点提高品种抗病、耐冷等特性基础上,再稳步开展品质、产量等主要农艺性状选育。第1积温带应依次稳步提高产量、胶稠度、千粒重、整精米率和糙米率,适当降低直链淀粉含量;第2积温带应依次稳步提高千粒重、产量、胶稠度、整精米率和糙米率,降低直链淀粉含量;第3积温带应依次稳步提高产量、胶稠度、整精米率、千粒重、糙米率,适当降低直链淀粉含量;第4积温带应依次稳步提高产量、胶稠度、千粒重、整精米率、糙米率,适当降低直链淀粉含量。 农作物种质资源是作物品种遗传改良的重要物质基础。寒地稻区种质资源相对匮乏,综合性状优良的亲本材料相对较少[23],是当下寒地水稻育种水平进一步提高的主要限制因素。筛选和发掘具有优良品质性状、农艺性状的种质资源,对促进水稻育种工作具有重要科学和实践意义[24-25]。本研究结果表明,各积温带供试品种综合指数值存在较大差异,完全可以利用综合功效评价方法,综合分析比较品种优劣并进行排序,这有助于筛选出综合性状优良的稻种资源,可作为今后寒地水稻遗传育种的优异基因资源重点研究,也可为寒地水稻育种提供数据参考,更可以为寒地水稻生产提供品种信息技术支撑。同时按照综合指数值进行品种系统聚类,各积温带品种5个类群存在遗传距离差异,差异离散程度大小依次为:第3积温带>第1积温带>第2积温带>第4积温带,同时各积温带类群内品种集中程度也存在差异,品种类群遗传差异性和类群间相似性,使各积温带品种特征特性能够得到充分表达。通过综合性状优良种质筛选以及类群划分的有机结合与综合考虑,能够筛选出综合性状优良且类群明晰的种质资源,进行亲本杂交组配,这将为今后黑龙江省各积温带水稻育种目标确定、亲本资源发掘利用提供有益参考。 综合评价方法在作物育种中的应用越来越广泛,而实践中应用不同评价方法评价同一对象经常出现评价结论不一致的情况[26],采用有效的评价方法与生产实践相结合,将促进品种综合优良性状的真实表达。目前,绥粳18是全省水稻种植面积第一大品种,其功效评价位排序第7,龙粳31号是黑龙江省水稻种植面积第二大品种,其功效评价排序仅列第12位。可见,在品种资源筛选和发掘上既要注重功效综合分析,也要参考品种在生产实践中的表现。要根据寒地生态环境特点以及种植者、加工企业、消费者等各经济主体的市场需求,对各性状的数据深入了解和多元比较,这样才能够科学、客观地评价品种资源优劣表现,进而筛选出优良稻种资源。如何利用本研究中农艺性状综合评价结果,再深入到分子水平研究,通过标记鉴定、优异基因挖掘与实际育种相结合的方法,实现对寒地水稻种质资源的高效遗传改良,需要进一步深入探索。此外,由于数据获取来源于品种审定而非来自大田试验,存在数据源不完全统一而导致结果偏误等问题,虽然分析结果可以说明一种变化趋势,但在今后的研究中仍需要在保证样本数据的统一性方面深入探索。

2.2 品种的功效综合评价

2.3 品种的聚类评价

3 讨 论