小净距隧道抗震安全性分析及支护方法研究

2021-04-21李杰

李 杰

(中铁十八局集团第三工程有限公司,天津 300000)

1 概 述

由于两个结构之间的相互影响,小净距隧道相关的问题一直是常见的研究热点。小净距隧道大多为双线平行隧道,洞径相同,开挖方式相近,两条隧道之间没有明显差别,因此相互之间的影响更加明显。通常对于双线隧道,其内部应力分布及位移分布的复杂程度要大于单线隧道,尤其是在隧道净距较小时,易引起某处应力或位移较大的情况,导致应力分布不均匀。

如今对双线隧道的相关问题已经有很多深入的研究。牟天光[1]以南宁地铁3号线某盾构区间工程为背景,采用数值分析的方法,结合现场实测数据,分析了双线盾构隧道施工横向地表沉降规律。杨传亮[2]以有限元方法分析了合肥某排水管道上穿地铁隧道的情况,研究了给排水管道在施工开挖过程中对既有下层双线隧道的影响,通过Midas GTS NX数据分析,并通过有限元数据分析评价了隧道的安全稳定性。程广酬[3]研究了三台阶法在铁路双线软岩隧道施工中的应用,提高了铁路双线软岩隧道施工人员对三台阶法的掌握力度,增加了隧道的安全性。张建国[4]研究了下穿高压电塔的地铁双线小净距盾构隧道,以岩石地层小净距盾构区间下穿南吴线66kV高压电塔为背景进行数值模拟,在双线净距仅2.8m的情况下安全顺利通过了高压电塔。张心悦[5]以广州市轨道交通十八号线陇枕出入场线为例,通过施工参数和监测数据研究了盾构掘进过程中的变形控制措施,分析了地表变形的五个阶段。冯慧君[6]依托天津地铁某盾构区间隧道掘进工程,基于FLAC3D软件建立隧道掘进过程的有限元模型,从隧道开挖变形、地表沉降的角度分析先挖线路对后挖线路变形特征的影响,验证双线隧道盾构施工的叠加效应。鞠鑫[7]利用公式计算、数值模拟和现场监测三种方式研究了双线隧道盾构施工对周围土体的扰动规律及控制措施,结果表明使用的计算公式对双线隧道具有良好的适用性,施工完成后地表形成非对称“W”形沉降槽。李科[8]以某区间盾构隧道下穿机场高速公路为研究对象,利用混合离散法对高速公路及隧道的稳定性进行研究,所得结果对该区间盾构隧道施工提供了指导。

双线隧道的隐患要高于单线隧道,尤其是在遇到自然灾害时,由于两条隧道的相互影响,双线隧道的稳定性要小于单线隧道。本文对双线隧道的抗震稳定性影响进行了研究,利用有限元软件Abaqus分析在地震条件下双线隧道各个方面的变化,对比两条隧道在受到地震影响下的位移、应力变化的区别,并以此对隧道的建造提出相应建议,确保隧道的安全。

2 工程概况

楚雄至大理高速公路改扩建工程勘察试验段第四标段(九顶山隧道进口段)工程,为一座分离式隧道,右幅隧道全长7560m,最大埋深731m,左幅隧道全长7597m,最大埋深730m。左右幅隧道累计总长15157m,隧道左右幅净距约为20.3~40.0m。

隧道海拔介于2180.00~3085.00mm之间,相对高差905m,属构造溶蚀、构造剥蚀中山地形地貌区,地形起伏较大,交通不便。区域地质及相关地调成果显示,九顶山隧道区段位于川滇南北向构造带和青藏滇缅歹字形构造带之间的构造斜交与复合地带,地质构造极为复杂;岩性以碎屑岩及碳酸盐岩等沉积岩、岩浆岩和基性火山岩为主,间有硅质岩覆以中生界红色碎屑岩,中生代末期燕山运动促使褶皱发育,复经喜山运动进一步复杂化,再经近期外力地质作用的塑造而显露当今外貌(见图1)。九顶山隧道处岩浆岩的不规则频繁侵入对隧道围岩完整性及稳定性影响较大,形成多个性质复杂的断层构造带、岩性接触带、蚀变带等围岩破碎带,对围岩稳定及隧洞开挖影响较大。

3 三维数值模型

根据基坑图纸和当地图纸勘测报告,建立整体模型(见图2)。其中两条隧道开挖跨度为18m,厚度为1.5m,间距为20m。根据《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)及《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60—2009)的规定,结合隧道设计断面,工程地质条件及类似工程实践经验,对于九顶山隧道小净距一般影响段,由于其左右幅净距为20.3m~27.0m,属于净距大于13.5m(0.75B)且小于1.5B(B为隧道开挖宽度,B=18m)的V级围岩段。为了最大程度减小边界效应的影响,将土体尺寸设为高度120m、长度120m。上覆岩石荷载折算成等值均布压力施加于模型顶部。相关的岩体和隧道材料参数见表1和表2。

图1 九顶山隧道地理位置

图2 模型整体示意图

表1 岩体主要参数

表2 基坑挡土墙及隧道衬砌材料参数

在模型边界上施加地震荷载的边界条件,分析两条隧道的位移和应力时程曲线,判断地震对其造成的影响。地震荷载根据相关工程资料确定。

4 地震对双线隧道影响结果分析

4.1 数值模拟结果

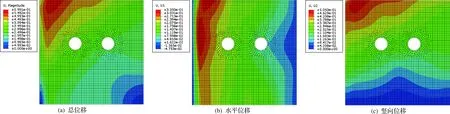

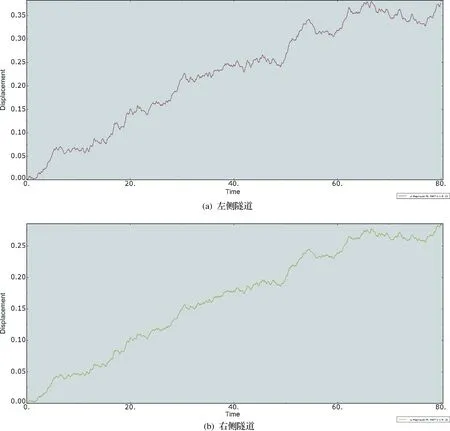

由模型整体位移云图(见图3)可知,围岩的最大位移主要产生于地表处震源的方向,由于地表没有约束,表层土体可以向上隆起,导致总位移偏大。由云图可知左侧隧道率先受到影响。由模型的水平位移云图可知,地震波由左侧传递到右侧,位移逐渐减小,到右侧边界处时位移向左。纵向位移则与总位移相近,最大位移产生于地表处。从双线隧道拱顶位移曲线(见图4)可以看出,左线隧道位移最大值为0.35m,右线隧道位移最大值则为0.25m,两条隧道增长幅度相近,位移变化趋势类似,但明显左线隧道受地震影响较大,是右线隧道的1.4倍。

图3 模型整体位移云图

图4 隧道拱顶位移时程曲线

由模型整体Mises应力云图(见图5)可知,隧道上下两端所受的应力较大,且左侧隧道应力要大于右侧隧道。左侧隧道应力最终值为354kPa,右侧隧道应力最终值为232kPa。因此当地震波从左侧传递时,

图5 模型整体应力云图

左侧隧道首当其冲受到扰动,其后地震波的影响继续传递到右侧隧道,造成较小影响。而由应力时程曲线(见图6)亦可知,左线隧道的整体应力变化幅度要高于右侧,但两组数据在峰值上相差不大。

由以上分析结果判断,遭受地震的双线隧道左洞会产生较大的位移,右洞则受影响较小。这一现象将导致隧道线路发生偏移,造成不良影响。为了减少对施工的影响,本次研究通过增加基坑与隧道间距、在开挖过程中施加支撑等方式来控制隧道的位移。

4.2 隧道支护加固结构分析

本节研究了对隧道进行支护加固时的情况。在前文计算中,可发现地震从左侧传递时左侧隧道所受的影响较大,但当地震实际来临时,其传递的具体方位并不明确,因此只能在假设其固定方位的情况下计算两条隧道的受力及支护起到的效果,并采用支护效果较好的措施对两条隧道分别加固。

图6 隧道拱顶应力时程曲线

首先考虑对隧道周围岩体进行注浆加固。由于洞段岩体有一定破碎度,注浆能够改善围岩的完整性,加强岩石的强度,保障隧道的安全性。本次研究中,以增大围岩模量等相关参数来模拟注浆的过程,围岩强度提升1倍左右(见图7)。由图7可知,在对围岩注浆后,左右洞的位移明显减小,其中左洞位移减为原来的1/3,右洞位移减为原来的1/4。因此当对两条隧道都进行加固时,距离震源较远的隧道加固效果更加明显。而两条隧道的应力最大值都为260kPa,减小幅度在50%以上,应是由于隧道变形的减少所致。

图7 注浆加固时隧道拱顶位移时程曲线

其次模型将使用锚杆加固手段。模型中的锚杆用杆单元建立,按钢截面模拟,围绕隧道周边布置(见图8)。可以很明显看出,在设置锚杆后左侧隧道与注浆时的位移相差较小,右侧隧道的位移则相差了近1倍。由此可见,围岩的破碎程度对隧道的位移影响明显,在设置锚杆时也会影响其效果。相比于位移,两条隧道的应力在最大值上的变化与注浆时相同,为250kPa,因此锚杆和注浆的主要差别在于对隧道位移的影响。

综上所述,相比于锚杆,小导管注浆能够更好地防止地震扰动对隧道造成影响,但依旧无法完全抵抗隧道的位移变化,因此,在前文的基础上,本次研究对隧道采取了注浆锚杆的支护方式,即将注浆和锚杆两种方法结合起来,计算其对隧道的保护作用。由于水泥浆由锚杆注入围岩,因此,锚杆的长度也决定了注浆的影响范围,本文将锚杆的长度列入考虑,限于双线隧道的净距,计算了锚杆长度从3m到8m的情况,由图9可知,在锚杆和注浆的共同作用下,隧道位移相比之前有小幅减少,同时随着锚杆长度的增加,稳定效果逐渐提升。当锚杆长度达到5.5m时,位移不再继续减小,说明此时隧道周边围岩强度已趋于稳定,继续增加长度意义不大。因此,当锚杆长度为5.5m时,对隧道的加固效果及性价比最好。

图8 锚杆加固时隧道拱顶位移时程曲线

图9 隧道最大位移随锚杆长度变化曲线

5 施工重点控制

注浆锚杆是根据我国隧道工程、边坡治理工程、煤矿巷道工程等实际需要而开发的新产品,将注浆和锚杆的优势相结合,达到提高隧道安全性的效果。

由于本工程中双线隧道的小净距特性,施工过程中将遇到很多重难点,中岩柱可能因为要打入导管而在前期呈现强度薄弱的情况,因此需要对关键地段采取相关措施。

a.设置超前管棚。为保证洞口稳定性和减少洞口开挖,隧道岩体结构类型呈散体状或碎裂状结构的V级围岩段均设置超前管棚作为辅助进洞措施。

b.支护方案设计。初期支护:对于Ⅴ1、Ⅴ2、Ⅳ1、Ⅳ2、Ⅳ3、Ⅲ级围岩,由喷射混凝土、径向锚杆、钢筋网及工字钢钢架组成。钢架之间用纵向钢筋连接,并与径向锚杆及钢筋网焊为一踢,与围岩密贴,形成承载结构。二次衬砌:当设计荷载较大时,特别是在浅埋/软弱围岩地段,后期变形荷载较大,须采用钢筋混凝土结构,以确保隧道支护结构的安全。在初期支护和二次衬砌之间铺设各类透水排水管、土工布及防水卷材。

c.注重洞口抗震措施。严格控制边仰坡开挖高度和面积,洞口边仰坡防护不采用素混凝土及石砌体结构型式。为防止边、仰坡失稳后塌落土石落入隧道,堵塞洞口,加长明洞结构。采用端墙式洞门时,端墙采用现浇混凝土结构,洞门墙与洞口段衬砌间采用钢筋连接,同时洞门端临空面高度控制在15m以内。明洞衬砌采用70cm厚全封闭C30钢筋混凝土结构,边墙两侧采用浆砌片石回填,提高约束刚度。明洞地基承载力不足地段采取换填、注浆加固等措施处理,确保明洞置于稳定的基础之上。

d.注重洞身抗震措施。对于浅埋段、断层破碎带及岩性接触带段,抗震设防段应向两端围岩质量较好的地段延伸10m,设防长度范围内采用超前支护加固围岩。二次衬砌在浅埋段、断层破碎带段及岩性接触带段应提高分布钢筋及箍筋的配筋率。

e.变形缝设置。设防长度范围内沿纵向每20~25m设一道环向减震缝,具体减震缝间距根据台车长度而定。

6 结 论

本文以楚雄至大理高速公路改扩建工程勘察试验段第四标段(九顶山隧道进口段)为背景,根据勘测数据,利用有限元软件Abaqus建立了数值模型,分析了地震作用对双线隧道造成的影响。通过对比两条隧道的应力和位移状态,以及对隧道进行不同的加固措施,计算其加固效果,得出如下结论:

a.双线隧道在遭受地震荷载时,距离震源较近的那一条隧道会承受更大的影响,从而引发更大的效应,最终位移和应力约为另一侧隧道的1.3倍,地震过程中的最大应力则相差无几。

b.对隧道施加锚杆支护和小导管注浆都能有效减少地震对隧道位移和应力的影响,但注浆效果要好于锚杆。在对位移的影响上,注浆后的近震源隧道最大位移为原来的34%,远震源隧道最大位移为原来的25%;施加锚杆后的近震源隧道最大位移为原来的42%,远震源隧道最大位移为原来的48%。

c.当使用注浆导管对隧道进行加固时,将能同时发挥两者的效果,但相比单个防护措施来说提升效果不大。当锚杆长度为5.5m时,支护的效果及性价比最高。

d.对隧道及其施工工艺的难点提出了相应要求和设计措施。