ZT 1井钻探分析及周口TZ-SQ凹陷勘探思考

2021-04-20方锡贤孙凤华李三明钱其锁

方锡贤 孙凤华 李三明 钱其锁

(①中石化华北石油工程有限公司录井分公司;②中国石油化工股份有限公司河南油田分公司油气勘探管理部)

0 引 言

TZ-SQ凹陷位于南华北盆地周口坳陷的中部凹陷带,前人研究认为TZ-SQ凹陷主要目的层K1统,将凹陷划分为SLT鼻状构造带、TZ北斜坡带、中部构造带、SQ南部断阶带、SQ中部深凹区、SQ中部鼻状构造带、SQ北部深凹区7个三级构造单元。ZT 1井是部署在中部构造带的一口预探井,钻前所有地质研究成果均认为该井所在中部构造为一分隔TZ-SQ凹陷南部与北部的凸起, K1统发育成分成熟度较高的北部物源砂体,成岩作用相对较弱,储集层物性条件相对较好,而生烃条件较差。ZT 1井实钻结果显示,K1统烃源岩巨厚,而储集层不发育且为超低孔超低渗-特低孔超低渗储集层,颠覆了对该区构造的传统认识。基于ZT 1井实钻结果带来地质认识新变化,提出转变勘探思路的下步勘探建议。

1 地质概况

1.1 断裂体系

依据前人研究成果,TZ-SQ凹陷断裂体系包括北西西向和北东向-近东西向两组,前者以边界断裂为主,走向与受秦岭-大别造山带一致,其形成受造山作用影响,后者以凹陷内断裂为主,形成主要受燕山期-喜山期郯庐断裂走滑作用影响。现今落实的断裂主要活动时期为E纪,反映更多的是喜山期构造活动,少见E纪之前活动断裂,仅叶鲁断裂等少量断裂在燕山期有活动。

1.2 构造演化

TZ-SQ凹陷主要受叶鲁断裂、商水断裂和西平断裂的控制,自K纪以来,主要经历了5个演化阶段。

1.2.1 J3世-K1世期间沉积阶段

华北地块南部地壳处于左行扭动环境,沿着近东西向共轭的断层错位边界,发生左行走滑运动,形成了TZ-SQ张扭性裂陷盆地,沉积了一套呈狭长条带状展布的K1b组-K1y组下段-K1y组上段-K1sh组等地层[1-2]。

1.2.2 K1世末-K3世末期抬升剥蚀阶段

华北地块向东秦岭-大别造山带陆内俯冲造山作用,TZ-SQ凹陷发生了普遍的挤压构造反转,南缘大断裂发生逆冲推覆,K1统整体遭受抬升剥蚀。

1.2.3 E纪的拉张断陷期沉积阶段

Cz代华北南部地台应力场环境发生变化,触发区域内走滑运动,可能也利用了先存走滑断层配套的扭裂面,构造再次反转,形成以拉张应力为主的断陷,其主断层展布构成现今凹陷南北区划分边界。

1.2.4 E纪末期整体隆升剥蚀期阶段

TZ-SQ凹陷转入区域性隆升剥蚀阶段,早期沉积的E系地层在此期间遭受了明显的剥蚀,形成了现今N系底界与下伏地层-E系或M界或P界明显的角度不整合面。

1.2.5 N纪坳陷期沉积阶段

TZ-SQ凹陷进入区域性坳陷沉积阶段,沿着E系地层隆升剥蚀后的“凹凸”剥蚀面,沉积了一系列N系和Q系。

2 TZ-SQ凹陷生储条件分析

前人已对TZ-SQ凹陷油气盖层条件、生储盖组合、主要生烃期、油气运移期做过较多研究工作[1-3],ZT 1井钻后没有新的认识,主要从ZT 1井的生烃条件、储集条件进行了分析。

2.1 生烃条件中等

ZT 1井钻遇地层为N系、E系、K1统,其中N系、E系为非目的层系,为一套氧化环境下沉积地层,泥岩主要为紫红色泥岩,不具备生烃条件。

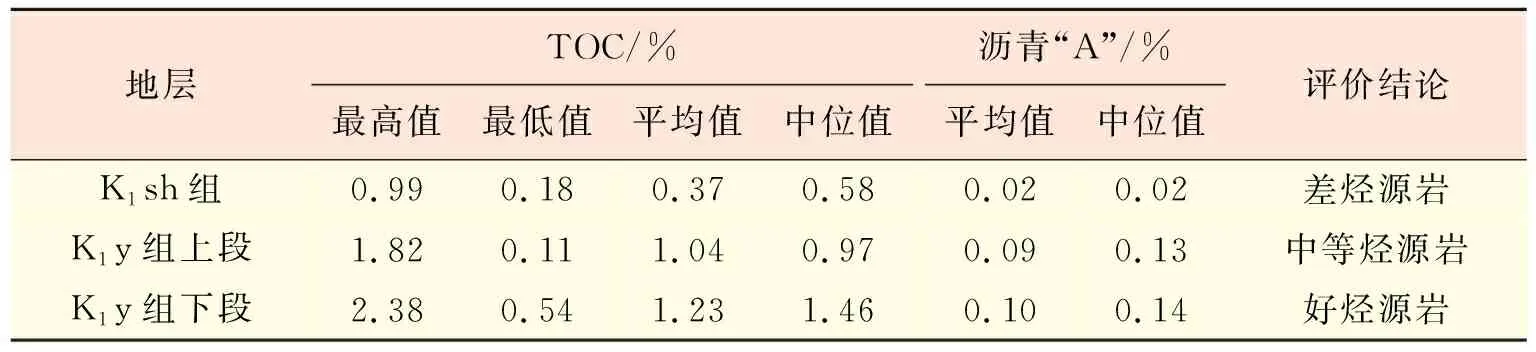

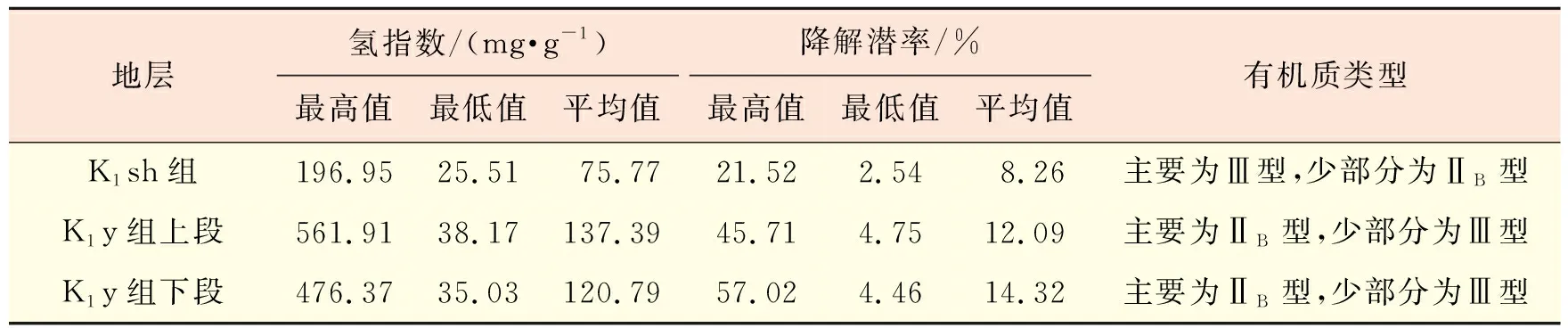

K1统为设计目的层系,目的层各组段有机质丰度、类型、成熟度评价指标分别见表1、表2、表3。ZT 1井钻遇暗色泥岩厚度1 544.5 m,其中K1sh组钻遇暗色泥岩365.1 m,占地层厚度的47.5%;K1y组1 179.4 m,其中K1y组上段386.2 m,K1y组下段793.2 m,占地层厚度的85.8%,K1y组上段暗色泥岩占地层厚度的82.3%,K1y组下段暗色泥岩占地层厚度的87.6%。钻遇暗色泥岩中,TOC为0.5%~1.0%的227.0 m,TOC>1.0%的913.0 m,其中K1y组上段 TOC>1.0%的140.0 m,K1y组下段 TOC>1.0%的773.0 m。

表1 ZT 1井K1统地层有机质丰度指标

表2 ZT 1井K1统地层有机质类型指标

表3 ZT 1井K1统地层有机质成熟度指标

依据现场录井资料、实验室分析研究成果和相关标准[4],判断K1统目的层系有机质类型为ⅡB(腐泥腐殖型)-Ⅲ(腐殖型)型,与区域资料一致。判断K1sh组生烃条件差,K1y组上段生烃条件差-中等,K1y组下段生烃条件中等[3](少量较好)。K1y组是生烃条件最好的地层,热演化高成熟阶段(湿气阶段)。

2.2 储集条件较差

2.2.1 砂岩储集层与烃源岩厚度配比差

(1)不具备生烃条件的N系和E系砂岩储集层发育:非目的层系的N系、E系部分井段没有进行录井,在录井井段共钻遇砂岩储集层1 386.8 m(203层),占地层厚度的55.7%,其中:细砂岩、中砂岩、含砾细砂岩、砾状砂岩、砂砾岩共719.4 m(97层),占地层厚度的28.9%;粉砂岩667.4 m(106层),占地层厚度的26.8%,总体储集层较发育。但正如上文所述,N系、E系暗色泥质岩不发育,不具备生烃条件,前人研究成果证实,N系、E系发现油气显示油源来自K系烃源岩生成油气。

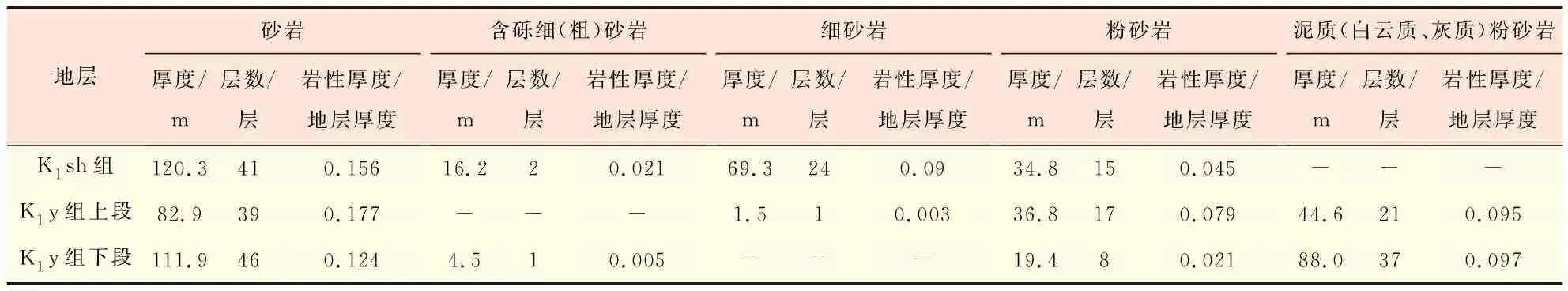

(2)生烃条件较好的K1统砂岩储集层不发育:K1统烃源岩是本区域主要烃源岩,总体生烃条件中等,但砂岩储集层不发育。K1统共钻遇砂岩储集层315.1 m(126层),占地层厚度的14.7%,其中:细砂岩、含砾细砂岩、含砾粗砂岩共91.5 m(28层),占地层厚度的4.3%;粉砂岩91.0 m(40层),占地层厚度的4.2%;泥质粉砂岩、灰质粉砂岩、白云质粉砂岩共132.6 m(58层),占地层厚度的6.2%。由于砂地厚度比过低,不利于油气储集。

K1统地层不仅砂岩储集层不发育,而且分布不均衡。总体上是生烃条件与砂岩发育程度呈现负相关。K1统地层K1sh组生烃条件最差,K1y组上段次之,K1y组下段最好;而砂岩储集层则是K1sh组最发育,K1y组上段次之,K1y组下段最不发育(表4)。

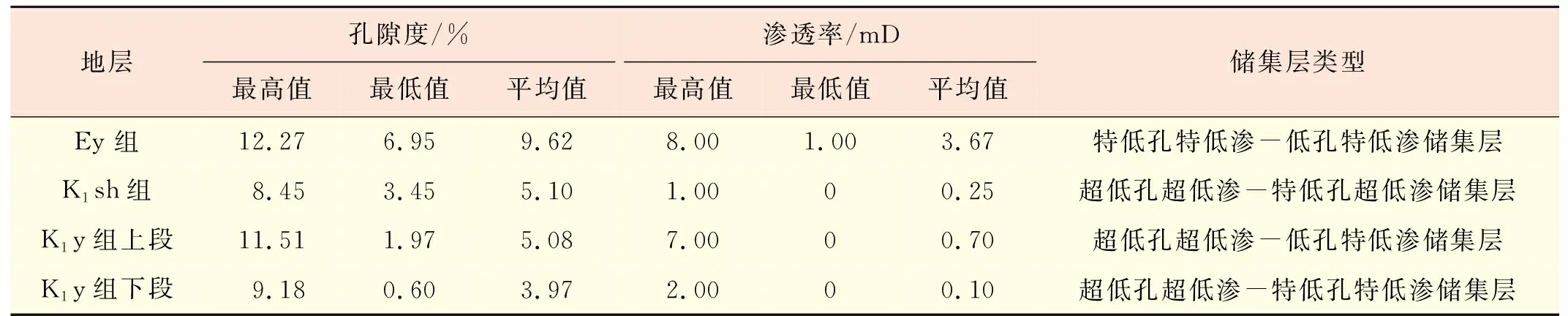

2.2.2 储集层物性差

一方面K1统地层储集层厚度占地层厚度比低,另一方面虽然K1统不同组段储集层物性有差异,但总体为超低孔超低渗-低孔特低渗储集层之间(表5),储集层物性极差。差的储集条件与中等的生烃条件相结合,导致总体成藏条件差。K1y组虽然沉积巨厚烃源岩,但仅发现2层气测异常显示(位于K1y组上段,K1y组下段没有发现油气显示)。

2.2.3 微孔隙和裂缝提供储渗空间

虽然整体孔隙不发育,储集层物性较差,储集条件不利,但部分层段发育微孔隙、裂缝,为流体储渗提供了空间。

(1)微孔隙发育:正如上文分析,钻井取心一定程度上也说明本井储集层物性较差。K1y组上段第一气测异常层(发生溢流)测井孔隙度为7.2%,在该显示底进行钻井取心,实测地层孔隙度1.3%~2.0%,实测渗透率0.10~0.16 mD。但电镜扫描,微孔隙发育,其中多有自生石英、方解石、伊利石(图1)。这些微孔隙主要为粒间残余孔隙,偶见长石溶解孔隙。

(2)孔隙储集层与裂缝性储集层并存:虽然总体上储集层物性较差,但是除发育微孔隙外,储集层还发育裂缝,上文所述的气测异常层(发生溢流)底部钻井取心可见到较多的横向裂缝、斜交裂缝及破碎岩心,说明本层储渗空间既有孔隙也有裂缝。第二气测异常层(发生溢流)岩性为灰质、白云质泥岩,自然伽马曲线平直没有异常,但偶极子声波有“人”字纹,而“人”字纹是储集层存在低角度缝的典型测井响应特征,说明该层段存在较大的低角度缝;同时钻井过程发现气测异常,槽面观察见气泡,钻井液池体积增加。完井后射孔试油(试气),产液26.38 m3/d及少量天然气,试油资料反映储集层存在裂缝。以上资料印证该层存在裂缝,且裂缝储渗性较好。

表4 ZT 1井K1统地层砂岩储集层统计

表5 ZT 1井不同地层测井解释层物性对比

图1 电镜扫描微孔隙照片

3 ZT 1井目的层沉积环境分析

从地震资料上分析,ZT 1井位于TZ-SQ凹陷中部构造带固墙断鼻构造高点,ZT 1井实钻E系顶面埋深比钻井地质设计预测浅34.0 m,实钻K1统顶面埋深比钻井地质设计预测浅54.0 m,说明地震资料对该区构造的反映只在一定程度上具有可信性。实钻资料与地震资料结合证实,白垩系现顶面构造形态上,ZT 1井所在的中部构造带仍存在,ZT 1井仍在鼻状构造高部位。但是分析实钻K1统资料认为,K1统地层并不具有近源沉积特点,其沉积环境与钻前认识完全相异。

3.1 实钻资料反映为远源沉积

3.1.1 K1统地层砂泥比低

上文已经述及目的层K1统砂岩储集层不发育,钻遇粉砂岩及以上粒径砂岩储集层厚度仅占地层厚度的8.5%,泥质粉砂岩、灰质粉砂岩、白云质粉砂岩占地层厚度的6.2%。K1统沉积厚层泥岩,其中K1sh组钻遇泥岩厚度占地层厚度的84.4%,K1y组上段钻遇泥岩厚度占地层厚度的82.3%,K1y组下段钻遇泥岩厚度占地层厚度的87.6%,砂泥比极低,均不具有近源沉积特点。

从泥岩、页岩沉积厚度分析,K1y组应为长期水动力较弱环境或静水环境中沉积生成。

3.1.2 重矿物分析反映较远距离搬运特征

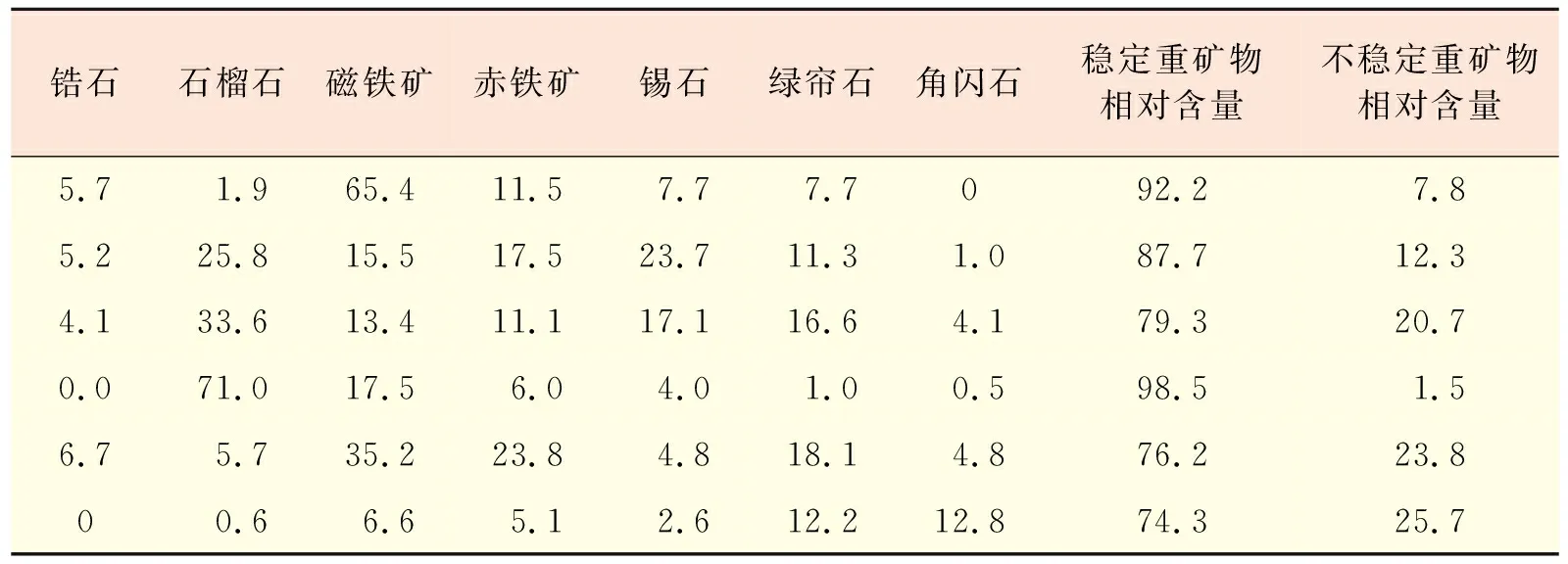

随着搬运距离的增加,沉积物中不稳定重矿物相对含量逐渐减少,稳定重矿物相对含量逐渐增加,重矿物的组合类型也相应发生变化,这种变化特征可以指示沉积物的搬运方向。

表6是ZT 1井K1y组上段部分砂岩储集层重矿物分析相对含量表。锆石、石榴石、磁铁矿、赤铁矿、锡石等稳定重矿物相对含量最高为98.5%,最低为74.3%,平均为84.7%;绿帘石、角闪石等不稳定重矿物相对含量最高为25.7%,最低为1.5%,平均为15.3%。稳定重矿物占绝对优势,说明K1y组上段砂岩储集层是母岩风化后经过长距离搬运沉积成岩的。

表6 ZT 1井K1y组上段部分砂岩储集层重矿物分析相对含量 %

3.2 与邻井对比分析反映为远源沉积

3.2.1 岩性反映ZT 1井比邻井距物源较远

Ba 1井、Sh 1井是近年在TZ-SQ凹陷所钻的两口预探井,分别位于TZ-SQ凹陷西部(TZ凹陷)SLT鼻状构造带,TZ-SQ凹陷东部(SQ凹陷)SQ中部鼻状构造带。ZT 1井位于中部构造带,按以前的地质认识, 中部构造带是分隔TZ凹陷与SQ凹陷的构造凸起,ZT 1井其砂岩应比Ba 1井、Sh 1井发育,钻遇砂岩占地层厚度比高于Ba 1井、Sh 1井,砂岩粒径应比Ba 1井、Sh 1井大,但实钻结果正相反。

(1)位于东部的Sh 1井砂岩较ZT 1井发育:Sh 1井K1y组上段钻厚572.0 m,钻遇砾状砂岩、细砂岩厚度占地层厚度的37.6%,钻遇泥质粉砂岩厚度占地层厚度的2.5%,钻遇砂质泥岩、白云质泥岩厚度占地层厚度的4.5%,钻遇泥岩厚度占地层厚度的55.4%。Sh 1井K1y组上段砂质岩类(含泥质粉砂岩)占地层厚度比是ZT 1井的2.27倍,且Sh 1井砂质岩类主要为砾状砂岩、细砂岩,而ZT 1井主要为粉砂岩、泥质粉砂岩。

Sh 1井K1y组下段钻厚202.0 m(未穿),钻遇砾状砂岩、细砂岩厚度占地层厚度的19.6%,钻遇泥质粉砂岩厚度占地层厚度的13.9%,钻遇砂质泥岩厚度占地层厚度的6.4%,钻遇泥岩厚度占地层厚度的60.1%。Sh 1井K1y组下段砂质岩类(含泥质粉砂岩)占地层厚度比是ZT 1井的2.70倍,且Sh 1井砂质岩类主要为砾状砂岩、细砂岩,而ZT 1井主要为粉砂岩、泥质粉砂岩。

综上,不论砂岩厚度占地层厚度比,还是砂岩粒径,均说明ZT 1井K1y组水动力条件较Sh 1井弱,物源较Sh 1井远。

(2)位于西部的Ba 1井砂岩较ZT 1井发育:Ba 1井K1y组钻厚656.0 m(未穿),钻遇细砂岩厚度占地层厚度的38.3%,钻遇泥质粉砂岩厚度占地层厚度的0.3%,钻遇泥岩、页岩厚度占地层厚度的61.4%。Ba 1井K1y组砂质岩类(含泥质粉砂岩)占地层厚度比是ZT 1井的2.72倍,且Sh 1井砂质岩类主要为细砂岩,而ZT 1井主要为粉砂岩、泥质粉砂岩。这表明,不论砂岩厚度占地层厚度比,还是砂岩粒径,均说明ZT 1井K1y组水动力条件较Ba 1井弱,物源较Ba 1井远。

3.2.2 ZT 1井白垩沉积厚度较厚

按传统地质认识,ZT 1井位于构造带凸起,其沉积厚度应比位于凹陷的Ba 1井、Sh 1井薄,但实钻结果其厚度较大。

Sh 1井K1y组下段没有钻穿,因此只对比到K1y组上段底界。ZT 1井E系底界到K1y组上段底界钻厚1 237.7 m,Sh 1井E系底界到K1y组上段底界钻厚678.0 m, ZT 1井钻厚是Sh 1井的1.83倍。ZC 11井紧邻Sh 1井,该井已钻穿K1y组下段,E系底界到K1y组下段底界钻厚为1 662.0 m,ZT 1井E系底界到K1y组下段底界钻厚2 142.8 m,ZT 1井钻厚是ZC 11井的1.29倍。从不同地层对比分析可知,ZT 1井K1统沉积厚度远高于TZ-SQ凹陷东部(SQ凹陷)Sh 1井及邻井。

Ba 1井没有钻穿K1y组下段,但其邻井ZC 12井已钻穿K1y组下段,该井E系底界到K1y组下段底界钻厚为2 202.0 m,ZT 1井E系底界到K1y组下段底界钻厚2 142.8 m,ZT 1井钻厚是ZC 12井的0.97倍。从不同地层对比分析,ZT 1井白垩沉积厚度接近TZ-SQ凹陷西部(TZ凹陷)Ba 1井及邻井。

3.3 实钻资料反映沉积环境由远源向近源变化

3.3.1 井深与砂岩岩性具有相关性

从深到浅,泥质含量不断降低、砂岩含量不断提升,粒径不断变粗。先后沉积了泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩、含砾细砂岩、含砾粗砂岩。说明井区随着埋深由深到浅,砂体由远物源向近物源方向发展。

3.3.2 井深与泥岩颜色具有相关性

从深到浅,泥岩的颜色由深变浅,由灰变红。反映井区随着埋深由深到浅,水体不断变浅。

结合ZT 1井与邻井资料,ZT 1井所在地区在K1世为沉积中心,沉积巨厚泥质类沉积物,形成了目前巨厚的泥岩。ZT 1井所在TZ-SQ凹陷中部构造带在K1世时为湖盆中央或接近湖盆中央,其后受构造运动的影响,地层不断抬升,形成目前的中部构造带。

4 下步勘探思考

4.1 ZT 1井发现巨厚烃源岩增加了油气资源量

钻前所有地质研究成果均认为该井所在中部构造为一凸起,生烃条件较差。而实钻结果井区K1y组下段为一巨厚暗色泥岩,为深湖相沉积;烃源岩厚度为TZ-SQ凹陷最厚的井,TOC含量略高于邻井。从凸起变为沉积中心,实钻结果与钻前地质认识截然相反,烃源岩厚度增厚,烃源岩分布面积扩大,资源量增加,勘探价值随之增加。

南华北盆地周口坳陷历经四十多年的勘探,一直没有取得突破,虽然原因很多,但ZT 1井K1统地层古构造与现今构造的差异或许能够给予启迪。

4.2 寻找有利相带是下步勘探研究重点

4.2.1 选择先找相带再找圈闭的思维

ZT 1井实钻结果反映本区储集层物性较差,实际上Sh 1井、Ba 1井等邻井白垩系地层物性也极差。其Ba 1井K1y组综合解释油层2.7 m(1层),油气同层2.9 m(1层),差油层6.6 m(3层)。该井试油两层,其中A层钻井取心浸水试验见气泡,随钻气测及后气测异常明显,后效气测最高为全烃1.81%↑80.049%,组分C10.506%↑51.015%,C20.038%↑3.129%,C30.017%↑1.123%,iC40.005%↑0.208%,nC40.001%↑0.270%,核磁共振分析孔隙度为7.57%,渗透率为0.50 mD[5],综合解释为油层。压后最高产原油0.57 m3/d,累计产油8.69 m3,结论为含油干层,但多年后井口还渗原油。这说明井区具有成藏地质条件,地层含有油气,但由于储集层物性较差,没有发现工业油流。

鉴于本区储集层特点,下步油气勘探应将寻找有利相带放在优先地位。建议选择先找相带再找圈闭的勘探思维,开展精细的构造发育史研究,井震结合,恢复古构造,寻找古构造有利沉积相带再进行钻探。

4.2.2 砂岩孔隙性储集层与裂缝性储集层并重

TZ-SQ凹陷砂岩储集层物性较差,这已经得到ZT 1井实钻资料的充分证实。但是ZT 1井岩心录井资料、测井资料证实,井区微孔隙发育,同时还存在裂缝储集层,因此开展有利相带研究,寻找较好孔隙性储集层的同时,应加强本区裂缝性储集层的分布规律研究,力争发现裂缝性储集层油气层。

4.3 考虑以气为主的勘探方向

4.3.1 烃源岩成熟度决定了以气为主

烃源岩生成烃类物质决定储集层可能储集物质,ZT 1井及邻井实钻资料证实,有效烃源岩热演化成熟度均较高,为成熟到高成熟阶段,因此勘探目标选择应从以油为主向以气为主转变。

4.3.2 储集层物性决定气成藏可能性更大

气体对储集层物性条件要求较低,许多不能形成油层的致密储集层能够形成气层。本区储集层物性条件总体较差,寻找致密砂岩气层更具有现实可能性。

本区长期以找油为目标没有取得突破,将勘探思维从找油为目标转化到找气为目标,油气并举的思维中来,有可能实现突破。

4.4 兼顾致密油气与页岩气

由于井区储集层物性极差,在砂岩储集层勘探时应注重致密油气。

K1y组发育巨厚的泥岩层,这些泥(页)岩层有机质丰富,TOC值高,同时热演化程度高,易生成气态烃类物质。由于K1y组特别是K1y组下段砂岩极不发育,单层泥(页)岩层过厚,排烃效率相对较低,生成的油气基本没有外排而储存在泥(页)岩层页理、裂缝中。钻遇泥(页)岩层气测有明显的异常,也在一定程度上说明泥(页)岩中赋存油气。因此在本区开展页岩气勘探是选择之一。

5 结论与建议

(1)实钻资料综合分析表明,南华北盆地周口坳陷中央凹陷带TZ-SQ凹陷生油条件中等,白垩系沉积了巨厚烃源岩,该烃源岩为中等-好烃源岩,有机质类型为ⅡB(腐泥腐殖型)-Ⅲ(腐殖型)型,处于成熟到高成熟阶段。

(2)储集岩与烃源岩配比差,目的层K1统发育烃源岩,储集岩不发育且为超低孔超低渗-特低孔超低渗储集层。但微孔隙发育,存在着裂缝性储渗空间。

(3)TZ-SQ凹陷在K1世为沉积沉降中心或接近沉积沉降中心,目前的中部构造带在K1世时可能为湖盆中央或接近湖盆中央,沉积巨厚烃源岩。实钻结果改变本区构造认识,增加了本区资源量,提高TZ-SQ凹陷勘探价值。

(4)建议TZ-SQ凹陷下步油气勘探时加强古构造恢复,寻找有利相带进行钻探。勘探储集层时兼顾孔隙性与裂缝性储集层,以气为主,油气并举,在注重常规油气层勘探的同时兼顾致密油气与页岩气勘探。