基于T/P卫星测高数据的海平面变化研究

2021-04-20张毅胜

张毅胜

(广东省国土资源测绘院, 广东 广州 510500)

0 引言

近年来全球气候变暖,两极冰盖减少,海平面也随之升高,海平面的升高会带来海岸侵蚀,严重还会造成盐水入侵、洪涝等灾害,给人类的生存环境和生命财产安全带来严重威胁[1]。中国作为一个拥有1.8×104km大陆海岸线的国家,发达地区主要位于沿海区域。近年来,越来越多的研究表明,在全球平均海平面上升的背景下,中国海洋沿岸的海平面也正在上升[2-3],因此,深化中国近海海平面变化的研究迫在眉睫。

利用验潮数据得到的海面高数据结果精度较高、时间序列长[4],但由于沿海验潮站、船测等传统的海洋观测手段存在测量成本高、分布不均匀、测量周期长重复性差等缺点,而利用卫星测高技术可以在较短时间内获取大空间尺度的海洋观测信息[5-6],使其成为研究海平面变化的重要手段之一。

Jason-3于2016年发射升空,在发射升空的前几个月与Jason-2沿相同的轨道运行,时间相隔约80 s。Jason-3与T/P、Jason-1、Jason-2一起为研究海平面变化提供了25年的数据,从而保证了数据的连续性[7]。Jason-3是Jason-2卫星的后继卫星,虽然这两颗卫星在几乎完全相同的轨道上相隔一定距离飞行,但是观测值存在一定的差异。在全球范围内Lauret等计算得到Jason-2和Jason-3之间的差值为2.99 cm[8],但是对于同一组卫星在不同海域偏差值不同。本文将对T/P(Topex/ Poseidon)和Jason-1,Jason-1和Jason-2,Jason-2和Jason-3之间的偏差值进行分析,并基于T/P、Jason-1、Jason-2及Jason-3卫星提供的1992年10月至2017年7月测高数据,利用海平面模型,建立中国各海域的海平面异常序列,研究我国25年各海域的海平面变化情况。

1 数据选取与处理

1.1 数据选取

本文研究区域为105°~135°E,0°~45°N的中国近海海域,主要包括黄海和东海海域。所采用的卫星测高数据为法国空间中心(CNES)发布的T/P,Jason-1,Jason-2及Jason-3的变轨前地球物理数据集(GDR),时间跨度从1992年10月至2017年7月,如表1所示。所用的平均海平面模型为CNES提供的海平面模型,是世界上公认的精度较高的全球海平面模型。

表1 建立海面高异常序列中所使用的测高数据

1.2 基本数据处理

获取到的T/P、Jason-1、Jason-2及Jason-3变轨前的GDR数据中包含有陆地、海冰以及其他因素导致的质量较低的数据,因此需要对原始数据进行筛选和剔除。本文根据法国空间中心提供的数据手册上的编辑准则进行数据编辑处理[9],首先去除陆地、海冰标以及被污染的数据,并需要对海况偏差、大气逆压、大气折射、潮汐、仪器误差和径向轨道误差等进行改正,得到较高质量的测高数据,之后将筛选过的数据以月份为单位进行处理。

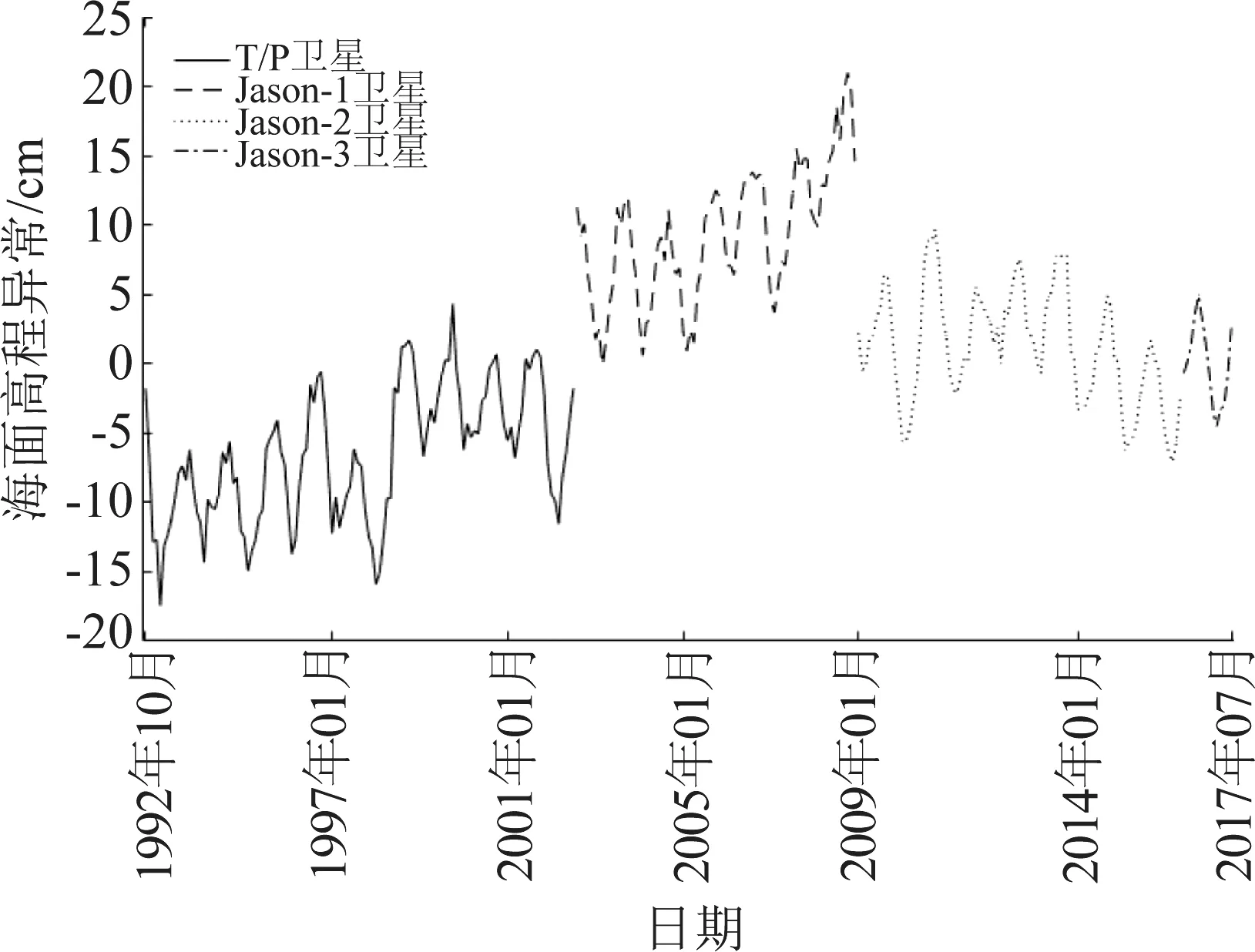

通过共线处理和自交叉点平差后会得到削弱了重复周期观测数据的长波海面高变化和径向轨道误差以及系统误差[10],还需将平均海平面模型内插到沿轨正常点平均海平面高,利用沿轨海面高减去沿轨模型内插海面高得到所有正常点的海面高异常值。根据反距离加权法得到各正常点的海面高异常值,由于观测点空间纬度分布不均匀,需要对海面高异常值依据不同纬度分布进行纬度加权求得每个月份的海面高异常值,得到各月的海面高异常值如图1所示。

图1 中国近海海域平均SLA序列

2 结果与分析

2.1 同步伴飞阶段数据分析

Jason-1是T/P卫星的后继卫星,虽然这2颗卫星在几乎完全相同的轨道上相隔一定距离飞行,但是由于仪器精度等因素的影响,观测值存在着一定的差异。从图1可以看出两颗卫星的测高数据并不完全吻合,尤其是T/P与Jason-1以及Jason-1和Jason-2之间的差距较大,Jason-2和Jason-3之间的偏差相对小,也需要进行系统偏差的改正,可以利用T/P、Jason-1、Jason-2和Jason-3卫星同步伴飞阶段数据(T/P cycle344~363对应Jason-1 cycle001~020,Jason-1 cycle240~259对应Jason-2 cycle001~020,Jason-2 cycle281~300对应Jason-3 cycle001~020)确定各卫星海面高异常值之间的偏差。

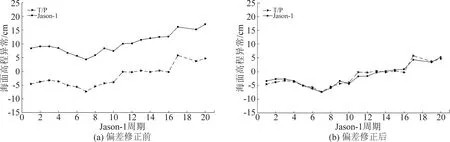

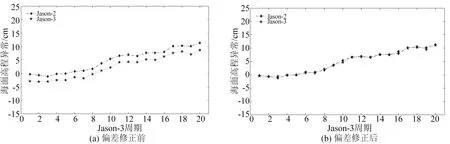

对各相邻卫星之间同步伴飞阶段的数据分别做下列处理:首先,通过计算交叉点平差等步骤求得各周期的海面高异常值,然后对其进行空间平均,再对各对应周期的平均海面高异常值作差,得到其对应的偏差值,就可求出各卫星之间的偏差值。图2给出了在研究海域各卫星同步伴飞期间对应周期的海面高异常值及改正后的海面高异常值。

图2 T/P和Jason-1星同步阶段海面高异常值

从图2~4偏差修正前图像可看出T/P与Jason-1、Jason-1与Jason-2、Jason-2与Jason-3在同步伴飞期间的海面高异常值存在着明显的规律性,相邻的卫星在同一时间段内获得的数据趋势是完全相同的,并且两颗卫星之间的海面高异常值相差一个固定的数值,T/P与Jason-1以及Jason-1与Jason-2之间的系统偏差较大,Jason-2和Jason-3之间的系统偏差相对小。以T/P卫星为基准,分别对Jason-1、Jason-2和Jason-3卫星施加一个系统偏差改正数之后,可以极大地减小系统误差,增强数据的连续性。

从图2~4偏差修正后图像可看出,相邻卫星的偏差值都是围绕着一定的数值上下波动,变化平稳。T/P与Jason-1的偏差值的最大值与最小值之差为2.6 cm,Jason-1与Jason-2的偏差值的最大值与最小值之差为3.0 cm,Jason-2与Jason-3的偏差值的最大值与最小值之差为1.4 cm,可见Jason-1与Jason-2的观测值波动最大,Jason-2与Jason-3的观测值波动最小。

对得到的三组20个周期的偏差值分别求平均,结果如表2所示,可以看出经过偏差改正后平均差值大幅度降低,使数据有更高的连续性。本文将所有卫星的海面高异常值都统一到T/P卫星上,Jason-1数据需要加上-11.76 cm,Jason-2数据需加上-2.16 cm,Jason-3数据需要加上0.26 cm。

表2 研究海域改正前后相邻卫星偏差统计结果 单位:cm

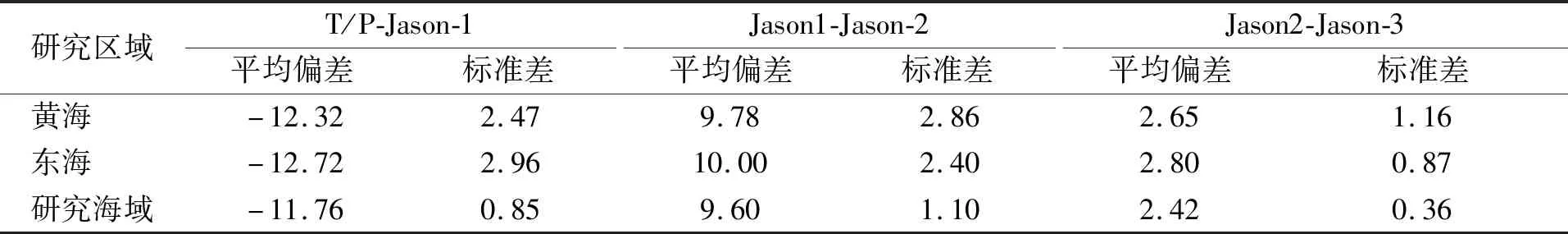

由于地理位置的不同,偏差值也存在着一定的差异。所以需要对黄海和东海两个海域分别计算偏差值以提高精度,各海域的概略范围分别为黄海119°~126°E,33°~37°N,东海120°~127°E,23°~33°N,表3给出了各海域的系统偏差值。

从表3可看出在不同海域各组卫星之间的偏差值有很大差异,在黄海区域Jason-1和Jason-2卫星的偏差值与研究区域的差异较大,T/P和Jason-1卫星、Jason-2和Jason-3的偏差值与研究区域相差较小。在东海区域T/P和Jason-1卫星较研究区域相差1 cm左右,Jason-1和Jason-2卫星、Jason-2和Jason-3的偏差值与研究海域非常接近。T/P和Jason-1卫星的偏差值在各海域存在较大的差异,分别计算两个海域各卫星之间的偏差值可以减小系统误差,使得到的结果有更高的连续性和精度。

图3 Jason-1和Jason-2星同步阶段海面高异常值

图4 Jason-2和Jason-3星同步阶段海面高异常值

表3 各海域平均偏差统计结果 单位:cm

2.2 海平面异常分析

对整体研究海域海面高异常值进行偏差改正并进行线性拟合,如图5所示,可以明显看到在研究海域海面高整体呈上升趋势,而且具有明显的周期变化规律,在夏秋季海平面高之后海平面呈下降趋势,在冬春海平面较低。从1992年10月开始海平面呈周期规律性上升趋势;1997年9月海平面下降较快,在1998年2月海平面最低,这与1997—1998年的厄尔尼诺现象有很大的关系,在这之后海平面又呈快速上升趋势;1999—2001年海平面逐步上升,2002—2004年整体是上升趋势,但是相对1999—2001年呈下降趋势;从2005年海平面开始恢复上升状态,2010年有一个下降再上升的变化;2014—2016年海平面有所下降,2017年海平面又开始上升。海平面的波动除了受潮汐、引力等因素的影响外,受气候变化影响较大,如在全球发生厄尔尼诺现象的1997—1998年、2002—2003年、2004—2005年、2006—2007年、2009—2010年、2014—2015年海平面都受到了不同程度的影响,尤其在1997—1998年的大型厄尔尼诺现象发生时海平面变化巨大。

将得到的研究区域的海面高异常值分别计算中国各海域海面高异常序列,并利用表3的偏差值对得到的海面高异常值进行改正,最终得到中国各海域的海面高异常序列,并进行最小二乘线性拟合,并与南方涛动指数(Southern Oscillation Index,SOI)进行对比。可以看出在各海域的海面高异常值及变化速率各有不同,这可能不同的地理位置、气候环境等因所造成的,黄海、东海的海平面异常值年上升速率依次为2.68、2.88 mm/a。

从图5(a)可以看出黄海区域具有比较明显的季节性变化,从图5(b)可以看出在黄海区域T/P卫星阶段的数据的周期性规律也不是很明显,1995年的海平面变化平缓,在1996年2月出现了最低的海面高值,1997—1999年的海面高也没有明显的变化,2001年有一个上升下降较明显的阶段,2006年的年内变化差最大为0.441 3 m。东海区域年际变化规律较明显,呈稳步上升趋势,1992—1995年的月波动很大,2002年出现一个下降上升较明显的阶段。利用SOI指数对各海域进行相关性计算得到,渤海、黄海、东海和南海分别与SOI指数的相关系数为-0.14、-0.03。可见厄尔尼诺现象与海面高有一定的相关性,会对海面高变化造成一定的影响。

图5 海面高异常序列

3 结束语

本文利用T/P、Jason-1、Jason-2及Jason-3四颗连续观测卫星的1992年10月至2017年7月共25年测高数据,对中国近海及邻域进行分析研究得到如下结论:TP系列卫星之间存在一定偏差值,需要利用同步伴飞阶段数据进行改正。利用各卫星在同步伴飞阶段的数据,得到相邻卫星之间的偏差值,在研究海域,T/P与Jason-1的差值为-11.76 cm,Jason-1与Jason-2的差值为9.60 cm,Jason-2与Jason-3的差值为2.42 cm;中国近海及邻域海面高整体呈上升趋势,不同的海域上升的速率不同。对得到的25年的海面高异常值进行线性拟合,得到黄海、东海的海平面上升速率分别为2.68、2.88 mm/a。