歌舞剧《太行奶娘》 中向红的个性化塑造

2021-04-19吴琍智

吴琍智

2013年,我参演了由孟卫东作曲、杨启舫编剧、杨梅导演的大型民族歌舞剧《太行奶娘》,从创作题材而言,这是一部“左权花戏歌舞剧”。作品讲述的是20世纪30年代,在战事紧张的太行山地区,八路军张团长夫妇将女儿杏花托付给当地村民巧梅抚养,战争中巧梅夫妇牺牲亲骨肉救下杏花,多年后张团长爱人向红重返太行山,几经周折后恩人重逢、母女相认的故事。这部以母爱主题为主的歌舞剧,是根据真实故事改编。抗日战争时期,中共中央北方局、八路军总部等多个党政军首脑机关在山西省左权县麻田镇一带驻扎近五年,当地老百姓尽全力支援革命,不仅有很多民众奋不顾身走上战场,而且许多青年妇女冒着全家人被敌人杀害的生命危险,用自己的乳汁养育了一批革命后代,这个伟大的英雄群体就是“太行奶娘”。

我在《太行奶娘》中饰演女二号向红,这是我的第一个舞台剧角色。通过这次排演,让我的舞台演唱能力和角色的塑造能力显著提高,这也是我个人对中国声乐作品(歌剧)进行个性化塑造实践的开始。本文拟从角色定位、音乐分析和核心唱段的演绎等角度对我塑造向红这一角色的实践过程进行回顾与总结,以期为我的声乐博士研究课题——“中国声乐风格化、个性化演唱”的理论研究奠定基本的研究思路与范式,同时也为我今后在中国声乐艺术领域进行的表演实践提供方法论的指引。

一、剧情分析与角色定位

(一)剧情分析:军民鱼水情与血脉亲情的交融

歌舞剧《太行奶娘》跨越抗战与新中国成立后两个时期,我所饰演的向红是剧中的重要角色。第一幕中,她的身份是驻扎在山西左权县的八路军张团长的夫人、是杏花的生母,在第三、四幕中为新中国成立后政府派往太行山革命老区的解放军医疗队军医。剧中八路军张团长夫妇因为随大部队转移离开太行山奔赴战场,于是将刚刚出生仅一个月的女儿杏花交给当地村民巧梅抚养。八路军转移后,由于汉奸告密,日军来到下进村搜剿八路军的后代。全村村民为了保护这些革命军人的后代奋起反抗,奶娘巧梅为了救下杏花,忍痛牺牲了自己的亲生女儿桃花和儿子小圪蛋宝贵的生命。十六年过去了,新中国成立,为答谢太行山革命根据地老百姓,毛主席派遣一支医疗队从北京来到老区慰问。当女军医向红随着解放军医疗队重返太行山时,偶然间遇到了双目失明的巧梅和年方十六的少女杏花,在一番询问后得知,这便是自己寻找多年的恩人和女儿,恩人相见、母女重逢。向红这一角色是抗日战争时期许多八路军女战士的缩影,为了抗击日本侵略者、解放全中国,舍小家为大家,将自己年幼的孩子交给革命歌剧地老百姓抚养,饱受骨肉分离的痛苦。

《太行奶娘》剧照,右一为本文作者

本剧的情感脉络主要体现在奶娘巧梅与八路军女战士向红之间的军民鱼水情,奶娘与养女杏花之间的母女情,向红与杏花之间的血脉亲情。角色之间的关系环环相扣,铺陈出浓烈的戏剧冲突。第一幕,当巧梅与向红第一次在社火中相见时,以小花扇、舞狮子、耍龙灯、跑竹马等民间艺术形式营造出欢快、热闹的场景,向红唱起“鱼水情伴花灯,八路军离不开老百姓”,展现了八路军与当地老百姓的深厚情谊。随后向红和张团长夫妇、巧梅和石娃夫妇对唱起《我家的女儿名叫杏花》,两家人欣喜地介绍各自刚刚满月的女儿杏花与桃花,就此结下了不解之缘。

(二)角色定位:军人、母亲、医生三位一体

在排演过程中,我抓住了向红的三重身份——英勇无畏的八路军(张团长夫人)、无私的母亲和医疗队医生,从革命英雄气质、大气和沉稳三个方面来展现向红这个角色的人物特点。

全剧的主要戏剧冲突集中体现在三位女性角色奶娘巧梅、向红和女儿杏花的身上。当巧梅与向红十六年后再次重逢时,巧梅虽然心中万分不舍,但依然无私地帮助养女杏花与生母向红相认。而向红在得知为了救下自己的女儿杏花,巧梅的两个亲骨肉都死在了敌人的尖刀下,她的内心特别愧疚与挣扎。一方面,她渴望与分开多年的女儿相认;另一方面,却不忍将杏花与含辛茹苦抚养她长大的奶娘巧梅分离。而杏花的内心则在生母与养母之间陷入了两难境地,一方是给予自己生命的生母,另一方是用亲骨肉换来她的生机、陪伴她成长奶娘,是去是留?三人之间交织的母爱与亲情、人性的无私将全剧的戏剧冲突推向了顶点。

二、全剧与角色音乐分析

(一)基于左权民歌和左权小花戏的音乐创作

歌舞剧《太行奶娘》是一部原创歌舞剧,是将音乐、戏剧、舞蹈等诸多艺术门类相融合的舞台艺术形式。从音乐创作角度而言,全剧以左权民歌和左权小花戏为主要音乐素材,音乐语言有着浓郁的民间性和山西左权地方色彩。作曲家孟卫东将原来篇幅短小、结构简单的传统民歌,通过改编、扩充的手法,加大了左权民间音乐的戏剧性成分,将一首首民歌赋予新的形式,使其音乐结构与表现力趋向大型化、专业化。可以说,歌舞剧《太行奶娘》的唱段中所呈现的民歌曲调,大多取材于广泛传播、耳熟能详的左权民歌,但这些民歌曲调因作曲家的再创作,得以“旧貌换新颜”。

(二)向红的音乐形象:军人与母亲的刚柔交织

在歌舞剧《太行奶娘》中,八路军女战士向红共有七个唱段,其中六首为重唱、对唱曲目,分别是展现向红顽强、坚定军人形象的唱段:《正月里,正月正》、《我家的女儿名叫杏花》、《情深谊长,团结抗战》、《蜡梅开花一根心》、《向红问诊》和《大爱天地间传唱》,还有表达向红十六年后内心独白的咏叹调《又回太行》。

第一幕,八路军与老百姓在左权社火中载歌载舞,全场以当地民俗挂花灯、点旺火来欢度正月十五,在一片欢腾中,八路军向红与奶娘巧梅第一次相遇,剧中石娃、巧梅、小圪蛋等主要角色在唱段《正月里,正月正》中以重唱形式全部亮相。《我家的女儿名叫杏花》与《情深谊长,团结抗战》两个唱段是第一幕中突显向红军人与母亲双重身份的唱段,也是向红介绍自己的女儿杏花、丈夫张团长等人物关系的唱段。在第一幕结尾时,向红跟随八路军大部队离开了太行山,留下了女儿杏花,所以第二幕中向红没有出现。《向红问诊》是第三幕向红、巧梅、石娃重逢相认的重要唱段。剧中向红以军医的身份来到巧梅家中医治她的双眼,当向红见到巧梅时觉得对方十分眼熟,心中疑虑重重,在一番询问后三人相拥而泣。

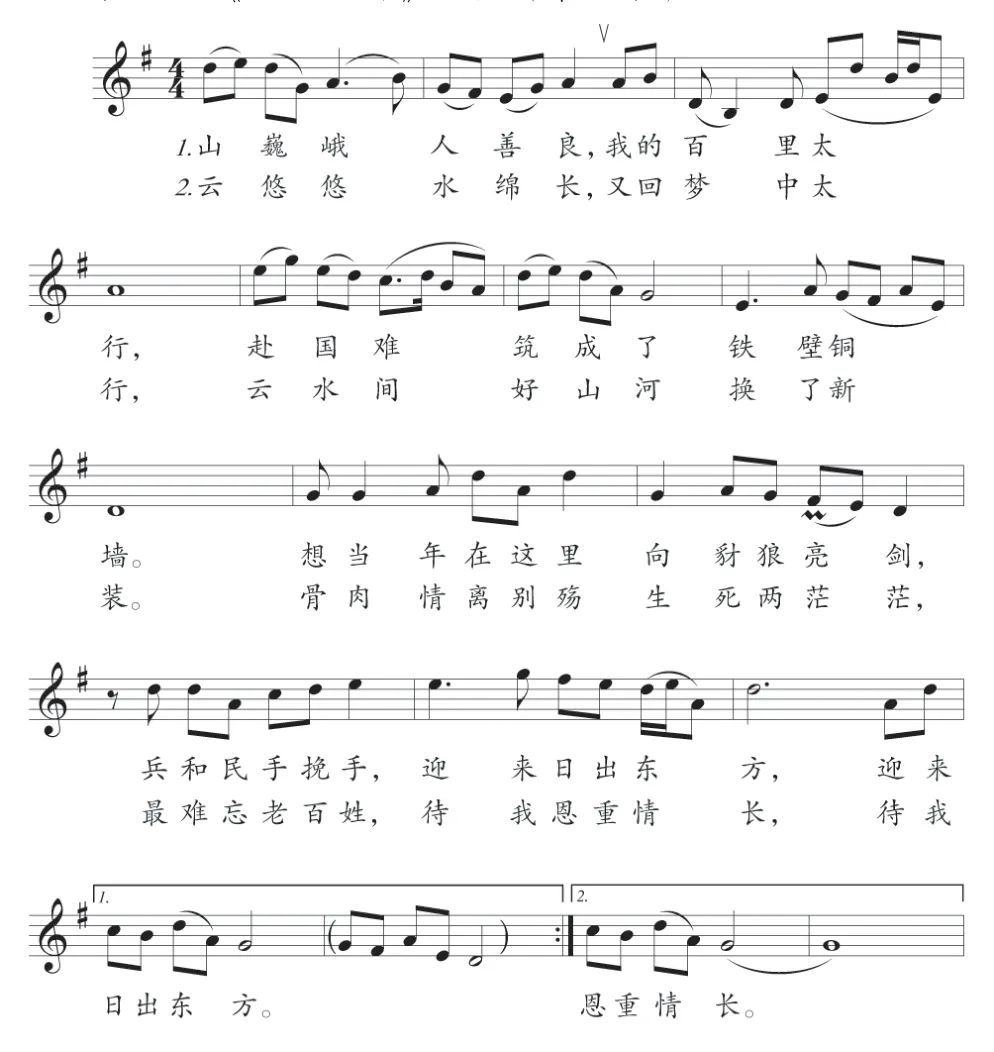

向红是一名跟随八路军部队来到太行山老区的外乡人,不同于当地老百姓的角色。在音乐语言上,她的出场需要表现出语言的不同,包括发音和音调的不同。第一幕中,向红、奶娘、张团长、石娃四人的重唱《我家的女儿名叫杏花》(见谱例1)采用了山西河曲民歌《想亲亲》的曲调进行创作,第一段由向红演唱介绍自己的女儿杏花,第二段由奶娘巧梅演唱介绍自己的女儿桃花。同样的旋律,两个角色演唱的不同首先表现在语言上的不同,向红用普通话演唱,在音调上采用的是依字行腔的演唱方法。“我家的女儿名叫杏花”一句的“我”字,向红唱的是“w”;而身为当地村民的奶娘巧梅唱“俺家的桃花她也是刚刚满月”一句,第一人称代词用的是当地方言中常见的“俺”,并用传统旋律唱法的四声去演唱。

谱例1 《我家的女儿名叫杏花》(第一幕,向红、巧梅、张团长、石娃重唱)

在第一幕中,向红还是一名二十岁出头的年轻革命者,音乐上主要选取了革命歌曲的旋律作为创作素材。重唱曲《情深谊长,团结抗战》是由向红和张团长、巧梅和石娃,一军、一民,两对风华正茂的年轻夫妇共同演唱。此唱段中,向红演唱的部分音乐热情而铿锵、富有朝气,表达了军民团结一心,革命取得终将胜利的饱满情绪。

三、咏叹调《又回太行》分析

第三幕中的《又回太行》是向红在全剧唯一的咏叹调,是向红重返太行山时的内心独白,也是推动剧情发展最重要的唱段,承接全剧的上、下半场。这个唱段篇幅较大,在音乐上有一定的张力,前半段平缓抒情,后半段激昂热情。唱段主要讲述的是十六年后,向红年近四十,她带领着一支医疗队重返太行山,望着曾经战斗过的地方,想起失散多年的女儿,心中感慨万千。唱词中通过“一次次盼、一回回等、一声声念、一天天想”,将向红十六年来埋藏在内心日思夜想的情感表达出来,也引申到接下来母女即将相见,向红渴望与女儿团圆又不忍将女儿与奶娘分离的剧情,为后面的戏剧冲突起到铺垫作用。这首咏叹调不仅突显了中国民族音乐的特色,也彰显出向红英勇无畏、关爱百姓、思念女儿等多重情绪相互交织的心理状态。

(一)演唱技巧分析

1.声音的运用

剧中向红跨越了两个年龄段,青年和中年。在音色上,青年向红的音色是明亮、清脆的,所以我是用“小哼鸣”去演唱,即将哼鸣的点调小。中年向红的音色稍厚重些,所以我是用“大哼鸣”去演唱,即哼鸣的点要放大。这种大、小哼鸣的调整都是在深呼吸的基础上进行支点的细微调整,这对音色调整产生的不同年龄感起到关键性作用。从演唱技巧而言,要有科学的发声技术,声音位置要高,共鸣要集中,气息要深、下叹,这样由反向作用力产生的音色才能好听,声音才会有张力。

2.情感的表达

歌剧表演与独唱表演不同,歌剧表演是有人物角色的,即包含了人物外在形象的刻画与内在性格情感的刻画。向红在剧中并不是女一号,但与女一号巧梅之间有着千丝万缕的联系,是推动剧情转变的关键人物。如何将向红的人物特点鲜明地刻画出来,我在塑造时首先抓住向红的身份特点,即其具备的女性军人气质,面对上战场时她英勇无畏,与她将和孩子分别时母亲的不舍形成鲜明对比,这也是最能打动观众的剧情细节之一。在演唱这个唱段时,我眼中首先是看到了巍峨的太行山,在群山之间看到了一群群善良的百姓,从眼前这平静的一幕回望过去曾经在这里流过的血泪,复杂情绪由心而生。

3.舞台表演分析

剧情变化起伏,演员常常会因为情感的投入而出现哭着唱的情况。此时,考验表演者的是对情绪有“度”的合理把握,这是舞台声乐表演的重点,也是难点。如果情绪失控,会导致声音嘶哑、音乐不连贯的现象,而情绪表达不到位则会让观众感觉到“假”,“演”的成分过多。因此,在情感表达最为浓烈的时候,演员更要在戏里与戏外两者之间做好平衡。既要让观众能够感受到演员的真情实感,又能让剧情顺理成章地发展。所以说,对舞台表演者来说,感性的体验与理性的思考都是体现舞台综合表演能力的重要因素。

在舞台表演上,如何贴合角色气质和形象,是我在排演过程中一直思考的问题。我通过观察军人的站姿与气质,包括眼神的坚定、身姿的挺拔、干脆的动作等,并将这些运用于表演中,以表现军人的责任感与使命感。向红除了是一位女军人之外,还是一位母亲。当时刚刚毕业的我,还没有做母亲的生活经历,刻画人物的真实性较有难度。所以,我除了在平日里观察年轻母亲之外,还多次体验练习怀抱婴儿,以寻找建立母亲与孩子之间的情感联系,将真实的感受带入到剧情中,寻找“母亲”的人物状态。

(二)音乐结构与表现方式

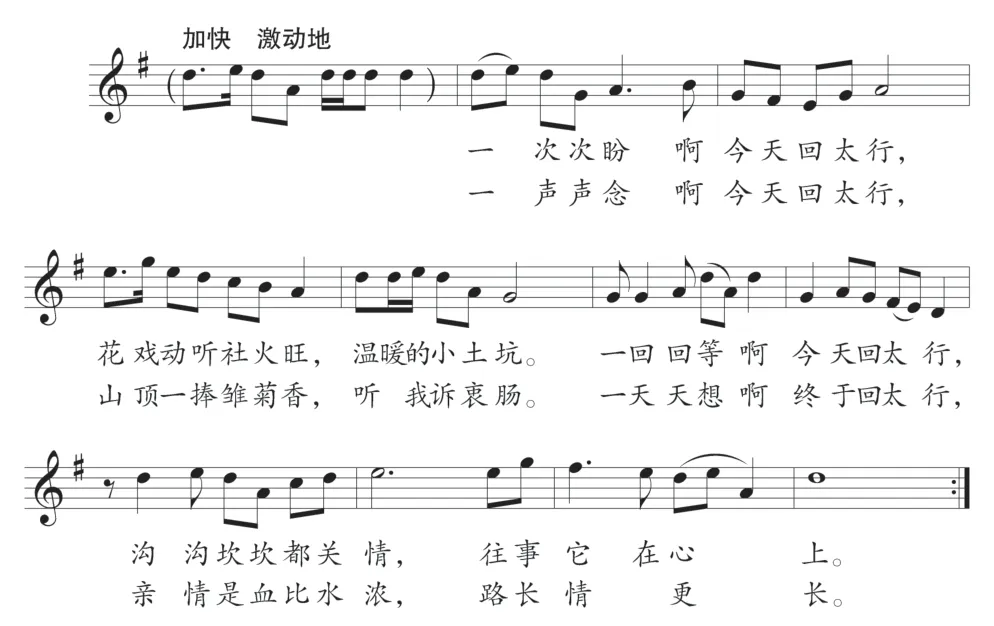

音乐结构上,《又回太行》分为A、B、C三段,以“慢—快—慢”的速度变化,从深情地到激动地,再回到抒情地。咏叹调的开始便是第三幕的开始,此时的时间定格在十六年以后,向红带着过往的思绪从巍峨的山中缓慢地走上舞台。A段(见谱例2)是一种诉说回忆式的状态,乐句悠长,演唱时要求气息更为均匀和稳固,切记气息不能僵硬。

谱例2 《又回太行》 A段(第三幕)

从B段(见谱例3)开始,音乐节奏、速度加快,演唱者需要注意准确、清晰的吐字,以及情感的层层递进。我在演唱时将唱词中的关键词“盼、等、念、想”在保持好深呼吸的基础上夸张字头、加强语气,使得唱词更加清晰、亲切,获得了良好的演唱效果。

谱例3 《又回太行》 B段(第三幕)

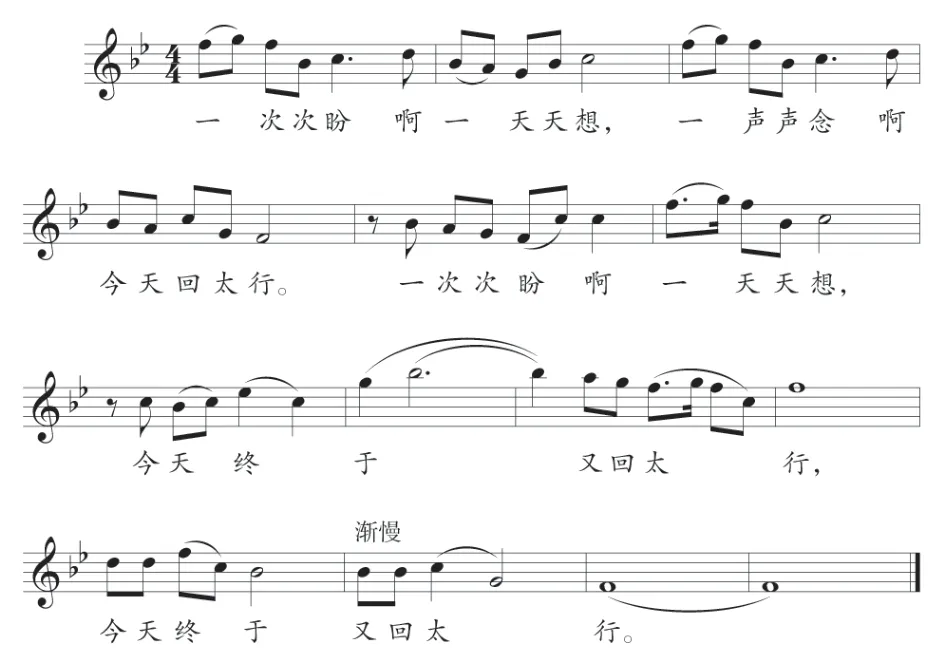

C段(见谱例4)是整首咏叹调音区最高、情感最浓烈的乐段,速度回到A段的行板。此时是在前半部分抒情及叙事的情绪铺垫之后,向红内心情绪的激动表达。在情绪不断递进中,最后一句“今天终于又回太行”达到全曲最高音小字二组的b,并且延长四拍,随着音域变宽、乐句加长,演唱者的气息支持需要更加稳定。在实践中我也发现,随着音区逐渐升高、乐句不断拉长,很容易造成呼吸位置越来越高、喉咙越来越紧的情况。在后来的排演中,我通过调整呼吸与位置的作用力来解决这个技术难点:也就是说,音越高,气息越要向下叹,找到稳定的气息着力点,这样高音唱起来就会轻松方便。

谱例4 《又回太行》 C段(第三幕)

小 结

《太行奶娘》是一部近年来颇有代表性和极具艺术价值的原创歌舞剧,同时也是一部具有历史意义、教育意义的民歌风格的歌舞剧。它以“太行奶娘”的故事为主题,弘扬太行精神,彰显老区人民特别是女性的无私奉献,同时展现出了太行老百姓的善良、质朴,以及中国人民不屈不挠的斗争精神。该剧对山西左权民歌的整理、整合与再创作,运用《樱桃好吃树难栽》《杨柳青》《左权将军》《苦相思》等民歌的经典曲调,以民族乐器与现代交响乐队相结合的配器,以歌舞剧方式对左权民歌、左权小花戏等非物质文化遗产进行了传承与发展。目前,《太行奶娘》巡演已近五百场,曾在国家大剧院、北京军区及多所高校上演,取得了较好的演出效果。

值得注意的是,在中国歌剧创作繁荣发展的当下,民族歌剧作品中常见的“女强男弱”的现象在这部作品中同样存在。该剧以女性角色为主,男性角色的地位和分量仍较弱,在戏剧结构层面还发挥不了支撑性作用。从演员构成上来看,该剧演员大多由非专业演员组成,因此易出现演员流动性大、演出品质的稳定性难以保证等问题,不利于剧目艺术品质的维系。从长远发展来看,由于缺少专业性的宣传与推广,该剧只是作为县级艺术团左权花戏艺术团的保留曲目,缺少进入较为专业、大型演出平台的机会,恐难获得全国性的广泛认可。