富水砂卵石地层大直径盾构近距离穿越地铁既有隧道变形控制方法及规律研究

2021-04-19张立锋杨顺凯王敬宇

张立锋 杨顺凯 王敬宇

(1.广东省重工建筑设计院有限公司,广东 广州 510000; 2.河南理工大学 测绘与国土信息工程学院,河南 焦作 454000)

1 引言

近年来,地下轨道交通作为缓解城市地面交通拥堵的主要手段,在我国各大城市迅速发展[1]。随着城市轨道交通基础设施的大规模建设,施工安全、既有地铁运营安全以及新线路施工对既有线路造成的影响,成为地下轨道交通建设中急需解决的关键问题[2]。当新建线路的盾构施工临近既有地铁运营隧道时,地铁隧道结构会因外部施工影响而产生不同情况的变形[3]。对于大直径盾构(Φ8.58 m)、近距离(竖向距离最小3.16 m)且在不良地质条件下(富水砂卵石地层)穿越既有地铁运营隧道的项目,大断面作业情况下,地质自稳性差、盾构机操作失误、工序衔接不及时、地层具有滞后沉降特性等不利因素都会增加既有线的变形风险,从而致使既有线结构开裂渗水,甚至大幅坍塌或隆起,影响运营安全[4]。针对上述特殊工程地质和施工条件,本文着重探讨如何采用有效的施工措施,并结合高精度、高频率的自动化监测方法对既有地铁隧道变形进行控制,项目成功实施印证了砂卵石地层大直径盾构近距离穿越既有地铁运营隧道施工方法的可行性,能够保障既有线路的运营安全。

2 概述

2.1 工程概况

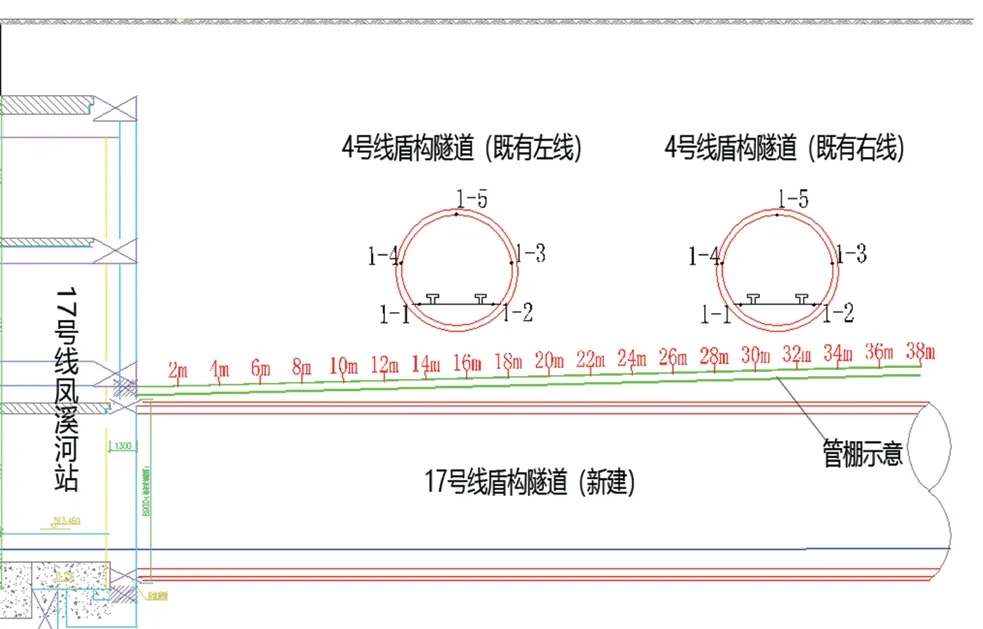

本项目为成都轨道交通17 号线一期工程凤溪河站—温泉大道站区间双线盾构下穿既有4 号线隧道,安全风险等级为特级。盾构区间采用Φ8.58 m 的土压平衡盾构法施工,盾体长约10.85 m,均由温泉大道站始发,凤溪河站接收,临近接收处自下方穿越既有运营地铁4 号线;4 号线与17 号线平面大角度交叉,4号线隧道底与17 号线隧道拱顶最小距离约为3.16 m,新线盾构区间与既有线隧道的平剖面关系如图1、图2所示。

根据地质报告,在穿越区域地层主要为<2-9-3>密实卵石土、<2-8-3>密实卵石土及<2-4-2>密实卵石土,以花岗岩、灰岩、砂岩为主,卵石磨圆度好,分选性差,粒径60 ~190 mm 的约占75%,其余部分以中细砂填充。下穿区域已在17 号线凤溪河站施工区间进行了持续降水施工,水位已降至17 号线隧道底部以下。

2.2 既有线变形控制要求

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T202-2013)[5],结合成都地铁相关规定,本项目确定17号线盾构穿越4号线运营隧道沉降控制标准,如表1 所示。施工期间应注意既有线路的保护,严格按照既有线变形控制标准约束穿越施工。

3 超前加固及支护措施

为了保障既有线的运营安全,同时为穿越工作提供良好的施工条件,本项目采取了施作素桩、注浆、打管棚等措施对地层予以加固。

3.1 既有线预设素桩

由于地质条件较差,对盾构施工不利,在4 号线建设时已为17 号线盾构穿越预设条件,即在穿越交叉区域进行了C20 素混凝土桩加固,素桩采用Φ1000 mm规格,间距1350 mm 及1390 mm,呈梅花形布置。素桩与地铁线路关系的平面图及立面图如图3、图4 所示。

3.2 地层加固

考虑到砂卵石地层土质疏松,成拱性差,容易坍塌[6],且盾构掘进期间易造成出渣量超方等问题,因此在盾构下穿区域,利用砂卵石土体流道通常的特性,采用斜向袖阀管对既有线下方的土体进行注浆加固。同时预留注浆管,根据穿越期间的监测变形情况补充注浆,袖阀管注浆加固区域及袖阀管立面布置图,如图5、图6 所示。注浆前,预先进行了试验段注浆,结合既有线监测情况调整注浆压力及注浆量。

图4 素桩布置立面图

图5 袖阀管注浆加固区域

图6 袖阀管立面布置图

3.3 管棚超前支护

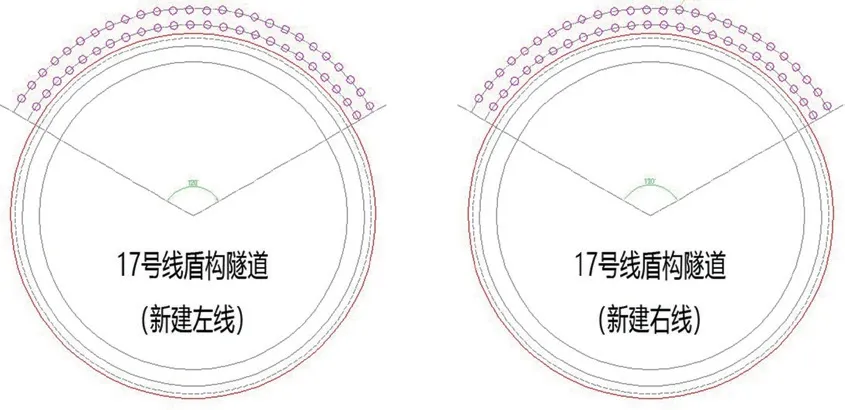

在新建盾构隧道区间上方与既有线隧道区间交叉处打设管棚进行地层支护加固,管棚采用Φ194×16 mm 规格,长38 m,孔口环向间距400 mm,管棚中心距管片外缘900 mm,管棚采用水泥浆填充注浆,管棚立面及剖面布置图如图7、图8 所示。由于大直径卵石及素混凝土桩影响,“高精度、长距离、大直径”的管棚打设施工同样存在侵入既有运营线及新线的风险[7],在施工时应实时纠偏。

图7 管棚立面布置图

图8 管棚剖面布置图

4 穿越期间的施工控制

鉴于盾构施工的地质条件较差,根据盾构施工要点,本项目主要采用以下措施保障施工质量及既有线路安全。

(1)开仓换刀:盾构在砂卵石地层中进行掘进,刀具发生严重磨损,磨损主要发生在外周和中心部位,尤其以大直径滚刀磨损最为严重[8]。因此,在下穿前选择适当的开阔位置开仓换刀是保证安全、连续、平稳完成穿越的必要条件之一[9]。

(2)连续作业:盾构穿越宜连续掘进,不宜中断,亦不宜选择仅在地铁停运的“窗口期”作业,应全天候连续作业。

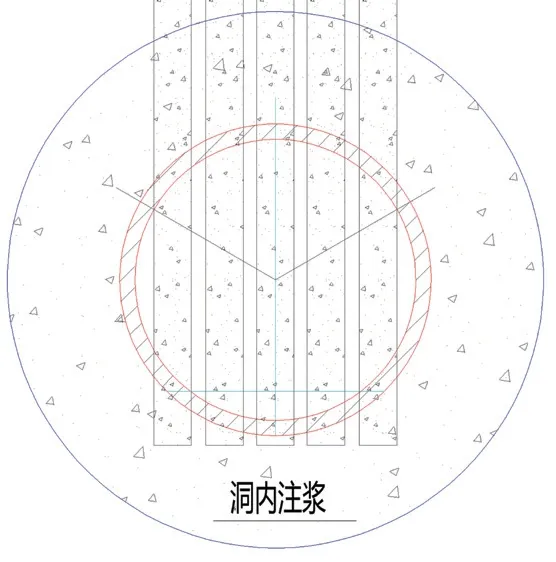

(3)同步与二次注浆 :在盾构掘进过程中同步注浆,通过盾体径向孔进行注浆,填充开挖面与盾体形成的施工空隙,减小盾体与地层之间的摩擦力,有利于改善顶推力,使盾构平稳掘进,减少对周围土体的扰动,并能够有效控制盾体上方构筑物及其本身新建隧道的沉降变形[10]。盾体注浆浆液主要经1 或11 点位注入,每环约1.2 m³。二次注浆则是控制盾构上方建构筑物沉降变形的重要手段,如图9 所示。待管片脱出盾尾与土壤接触后,通过成形隧道管片上的径向孔进行注浆,注浆区域为管片外径向2.5 m 的范围,采用水泥单液浆,水灰比为1∶1,根据既有线监测数据调整注浆压力,并将压力控制在小于0.5 MPa,及时将隧道周围土体填充密实。

图9 二次注浆径向地层加固示意图

5 既有地铁结构监测方案

5.1 自动监测方法

项目构建了地铁沉降自动化监测云平台(如图10所示),实时监测既有地铁4 号线下穿影响区域,及时了解既有线的变形情况,掌握施工控制措施的效果,以便对穿越施工关键性指标进行调整,为运营线路的安全和盾构顺利穿越提供可靠保障[11]。

图10 自动化监测系统结构图

穿越施工开始前,首先对变形数据进行“归零”处理,确保监测数据反映的变形仅为穿越施工对既有线路的影响。在盾构穿越期间,采用自动化监测技术,以徕卡测量机器人(TM30)作为前端监测设备实时监测既有线路,由传送系统将数据传送至监测与分析系统,依据监测与分析系统的解算结果进行结果数据的发 布和预警。为了及时了解既有线变形情况,施工过程中可灵活设置监测频率,本项目监测频率设置为1次/小时。

5.2 监测点布置

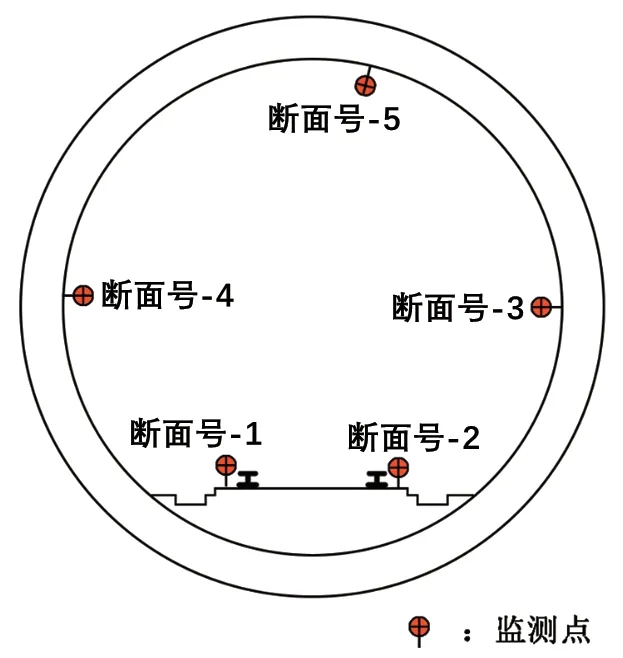

既有线隧道监测以监测断面的方式布置监测点。距离下穿区域1 倍盾构洞径的强烈影响区按间隔2.5 m布置一个断面(如图11 所示),显著影响区按间距5 m 布置一个断面。每个监测断面均布置5 个监测点,分别位于道床(2 个)、拱腰(2 个)、拱顶(1 个),如图12 所示。

图11 监测断面布置图

图12 断面测点布置图

6 既有线沉降监测数据分析

6.1 关键监测断面沉降变形规律

为了更加直观地反映盾构穿越对既有线的影响,特选取强烈影响区内新线盾构区间与既有隧道区间水平交叉处中心的4 个监测断面作为关键断面,关键断面如表2 所示。

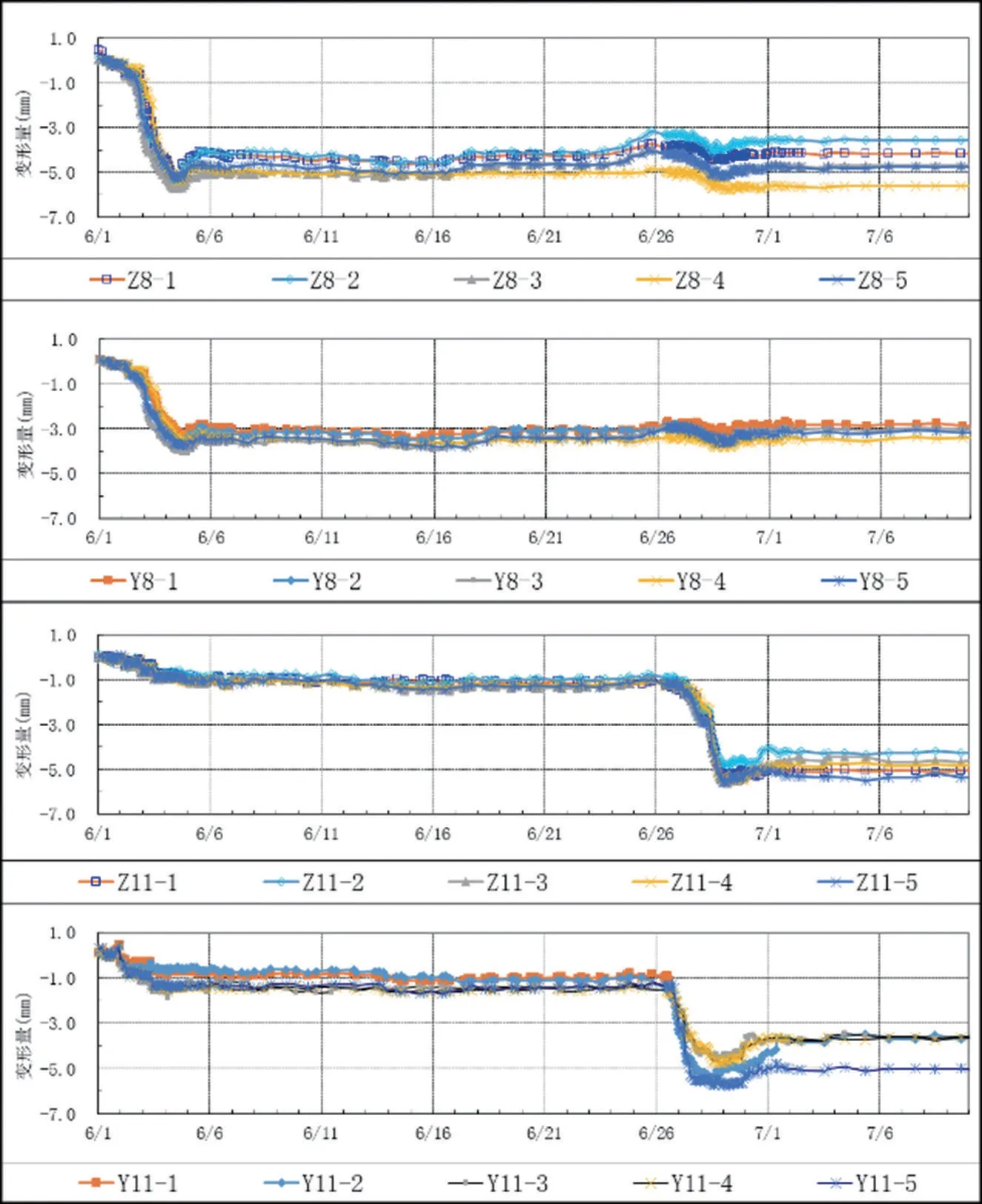

项目盾构穿越分两次进行,前后历时约30 天;新线右线盾构穿越既有线完成约20 天后,新线左线再次穿越;两次穿越后,各关键监测断面的沉降变形曲线,如图13 所示。

表2 新线与既有线交叉处的关键监测断面

图13 既有线隧道关键监测断面沉降变形情况

根据监测变形曲线可知,在两次盾构穿越后,强烈影响区内以关键监测断面为代表的既有线发生了较大的沉降变形,最大沉降变形为-5.7 mm;依托监测数据,经过现场采取的系列注浆措施,既有线的变形整体控制在了-5.0 mm 左右。

6.2 盾构掘进进度与既有线沉降变形规律

穿越既有线时,盾构掘进是诱发既有线变形的直接原因。因此,研究既有线随盾构掘进进度的变形规律,掌握盾构穿越施工对既有线的影响十分必要。为直观展示盾构掘进进度与既有线变形的关系,特以盾构刀盘所在位置为基准,将盾构的穿越划分为7 个连续的掘进进度,逐段对比沉降时态曲线,用以研究盾构对既有线的影响,具体划分段如图14 所示。图14 中标记位置为盾构刀盘所在位置(盾体长度约为7.2 个管片宽度)。该项分析结果可为类似工程提供参考,在变形发生前预先采取措施控制既有线变形。

6.2.1 新线盾构右线穿越既有线沉降规律

新线盾构右线盾构先行穿越既有线,即从标记1掘进至标记8,依次穿越Y8 和Z8 监测断面;穿越期间盾构掘进进度与既有线沉降变形曲线对照关系如表3 所示。部分既有线断面监测点沉降时态曲线如图15所示。

表3 盾构掘进进度与既有线沉降变形曲线对照关系

6.2.2 新线盾构左线穿越既有线沉降规律

新线盾构左线盾构后穿越既有线,即从标记A 掘进至标记H,依次穿越Y11 和Z11 监测断面;穿越期间盾构掘进进度与既有线沉降变形曲线对照关系如表4 所示。部分既有线断面监测点沉降时态曲线如图16所示。

表4 盾构掘进进度与既有线沉降变形曲线对照关系

6.2.3 既有线沉降变形的分析小结

分析盾构掘进进度与既有线沉降变形曲线,可得到如下结论:

图15 既有线随盾构掘进进度的沉降变形曲线

(1)根据掘进进度1 ~2、A ~B(接近既有线右线)和4 ~5、D ~E(接近既有线左线)可知,在砂卵石地层中,近距离盾构下穿既有线的情况下,盾构在距既有线水平距离约6 m 时对既有线产生扰动。

(2)根据盾构掘进进度2~4、B~D和5~7、E~G(盾构进入既有线正下方)可知,盾构在既有线下方掘进时,既有线沉降变形最为剧烈。

(3)根据盾构掘进进度4 ~5、D ~F 和7 ~8、G ~H(盾尾脱出既有线正下方)可知,盾尾脱出后,既有线沉降速率变缓,沉降逐渐趋于稳定。

(4)根据变形曲线可知,在一条盾构穿越过程中,不仅自身上方的既有线有较大沉降,还影响临近的另一条盾构线路上方的既有线,两者既有线沉降变化量之比约为5∶1。

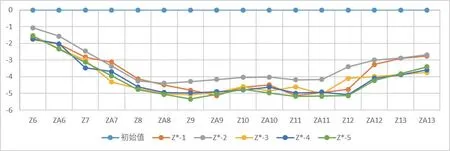

6.3 显著影响区沉降规律分析

选取穿越完成后强烈影响区及显著影响区内的监测断面(左线Z6 ~ZA13 断面、右线Y6 ~YA13 断面)进行分析,绘制如图17、图18 的沉降曲线图,该曲线图沿既有线隧道方向绘制,即从隧道纵剖面方向观察既有线沉降情况。

图16 既有线随盾构掘进进度的沉降变形曲线

图17 既有线左线沿隧道方向绘制的沉降曲线图

图18 既有线右线沿隧道方向绘制的沉降曲线图

由沉降变形曲线可知,盾构穿越后,既有线同一断面内的监测点沉降较为均匀,各断面间沉降大小略有差异,整体呈U 形沉降槽。强烈影响区内两条新线隧道间的土体,经盾构扰动应力扩散,无法为既有线提供足够支撑力,使得区域上方的既有线发生沉降,进而导致强烈影响区内的既有线沉降均匀,既有线沿轨道方向的最大差异沉降向远离盾构新线两侧偏移。

7 结论

本文以砂卵石地层不良地质条件下大直径盾构近距离穿越既有地铁隧道结构项目为例,以保护既有地铁结构为出发点,对穿越施工控制措施进行了研究,对自动化监测系统获取的实时变形数据进行了分析,获得了施工过程与沉降变形的规律,为安全施工和运营提供了有力保障。主要结论如下:(1)既有素混凝土桩及采取的袖阀管注浆措施能够有效固结既有线周围的土体,对砂卵石地层的成拱性及盾构出土量的控制有促进作用;(2)施作管棚及袖阀管时,需注意打设的角度及深度,应避免角度偏差破坏既有运营线,以及打设深度过深侵入新线盾构掌子面,影响新线掘进等问题;(3)盾构在既有线正下方掘进时,对既有线的影响最为剧烈,掘进过程中应该格外控制出土量、及时注浆对空隙予以填充;(4)既有线自动化监测数据能有效指导施工,应根据实时监测数据,采取洞内注浆措施并适当调整注浆压力来控制甚至减少既有线的变形,保障既有线的结构及运营安全。