山西省旅游业发展的时空演变规律及空间结构优化研究

2021-04-17王紫君伍世代

王紫君,伍世代

福建师范大学旅游学院,福建 福州350007

区域旅游空间结构主要研究区域内旅游经济活动的空间分布,揭示旅游活动在空间中相互作用所形成的空间集聚程度和集聚形态.一个区域旅游业的发展有其时空规律性,在空间结构上常常表现出不平衡的发展态势,只有明确其空间发展差异[1,2],才能在差异的基础上合理调整旅游发展经济,优化旅游产业空间布局,从而促进区域旅游经济协调健康发展.本文通过研究山西省旅游业发展的时空演变规律,明确山西省各地区旅游经济的发展类型,从而为山西省旅游产业的布局和规划提供借鉴.

国内外学者很早就开始关注旅游空间结构,形成了深层次多角度的文献.国外学者有的将区位论应用到活动和地理空间结构的关系研究中[3],也有学者从游客旅游的角度来研究旅游空间结构的发展模式,归纳旅游地时空演变的基本规律[4,5].中国学者陈传康较早地开展了区域旅游研究,保继刚等利用地理学的空间分析方法[6~9],对旅游现象的空间分异等进行了深入的研究.目前来看,学术界对于山西旅游业的研究内容多以定性的方式来分析旅游业发展的现状和策略,研究尺度多以微观视角研究各市的旅游资源的开发、利用等.对于山西旅游业的空间结构研究不足,且缺乏定量分析.

基于此,本文以山西省为研究对象,利用计量统计学方法中的标准差、变异系数以及经济地理学中的区位商,首先在宏观层面上分析山西省旅游业发展的总体状况,得出山西省旅游业的发展现状及总体差异性的时空演变格局;然后,通过计算旅游经济水平发展梯度值来分析各市旅游业与平均水平差异的时空变化规律,最后,在研究的结果之上提出了旅游业空间优化布局模式,为山西省今后的旅游发展规划与布局提供借鉴意义.

1 研究方法和数据来源

1.1 研究区概况与数据来源

山西省地处中部内陆地区,悠久的历史留下众多的文化遗产,加上复杂的地形地貌、河流山川形成的自然景观,旅游资源十分丰富.山西现存的古建筑居全国之首,列为国家重点保护的有50 处,省级400 多处[10,11].旅游资源富集,现辖11 个地级市,近年来,其旅游业发展迅速,产业结构由重型逐渐向轻型过渡,但是山西旅游业的发展地区差异还很大,旅游资源利用不充分,并且相较于全国旅游业水平远远落后于其他旅游大省.

本文数据来源主要包括两类:(1)山西省行政区划地图,利用ArcGIS 进行可视化处理,基础图层包括面状、线状、点状等相关要素的空间数据.(2)区域旅游经济发展水平指标主要选取了各市旅游收入、旅游业总收入、对省GDP 的贡献度[12].所需要的数据来源于2018《中国统计年鉴》及中国社会统计公报;山西省GDP、山西省总收入、各市GDP 及旅游总收入数据主要来源于2018 的《山西统计年鉴》以及山西社会发展统计公报.

本文以山西省11 个市为研究对象,分别为太原市、大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市.研究时间段为2010 年~2017 年.

1.2 研究方法

1.2.1 标准差 通过计算标准差,得出山西省旅游业发展的绝对差异.其数据意义在于从平均概况衡量各市旅游收入与省旅游收入平均值的离散程度[13~17].其计算公式如下

式(3)中,R 为旅游经济发展水平梯度值,其他含义同上.

2 结果分析

2.1 旅游业发展总趋势及现状分析

在所研究的时间范围内,山西省旅游业发展水平的特点以2011 年为时间节点,前后呈现了两种发展态势.(1)在2011 年之前,山西省内旅游业发展水平无明显变化,从全省来看,2010 年山西省旅游总收入1 083.46亿元,2011 年为1 342.59 亿元,增长幅度不大,且占省GDP 比重值也无明显变化.这一时期,山西省旅游业区位商低于1,在0.79 ~1.05 之间(表1)说明在2011 年之前山西省旅游业要明显落后于其他产业的发展,是非专业化部门,在省内发展较为薄弱[21~22].从全国范围来看,山西省旅游收入占全国的比例较低且变化不大,稳定在0.3 % ~0.4 %之间,旅游业发展势头明显不足.(2)2011 年之后,山西省旅游业发展逐渐升温,从全省来看山西省高度重视旅游业的发展,省旅游收入占省GDP 的比重逐年增加,由2011年的12.22 %增长到2017 年35.92 %,增长了3 倍左右.但是从全国范围来看,省旅游收入占全国旅游收入虽然相较于2010 年有所增加,但是仍然低于全国平均水平,且比重稳定在0.4 % ~0.7 %之间,在2011年~2017 年间,山西省旅游业的区位商也稳定在1.04 到1.06 之间,虽然在2011 年之后山西省重视旅游业的发展,但是目前旅游业还是地区非专业化部门[23~24].

总体来看,2011 年是山西旅游业发展的特殊节点,究其原因在于我国2011 年旅游的大事件——首个旅游日的设立,国务院规定每年5 月19 日为中国旅游日,鼓励全国人民参与旅游活动,也推动了山西旅游业的发展,但是由于山西省旅游产业的发展还处于摸索阶段,经验尚且不足,导致山西省的旅游发展水平相较于全国而言尚处于低水平状态.

表1 山西省旅游收入与全国旅游收入及省GDP 比值和旅游区位商(2010 ~2017)Tab.1 Tourism income in Shanxi to national tourism revenue and provincial GDP and tourist location agent(2010 ~2017)

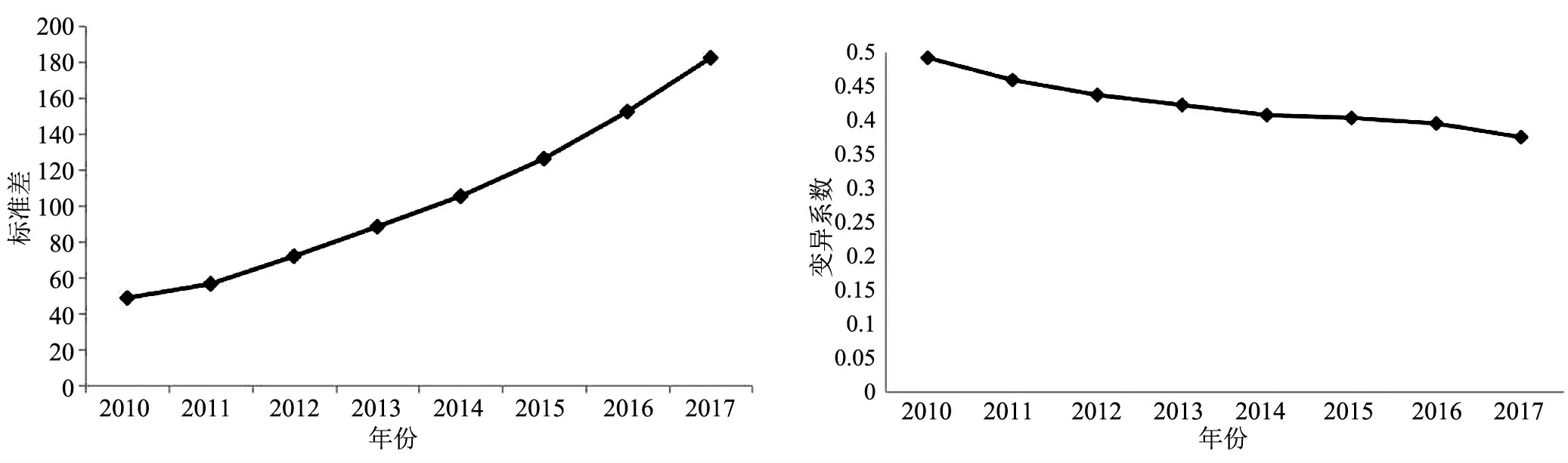

利用公式(1)、公式(2),计算山西省旅游收入的标准差和变异系数,得出2010 年~2017 年间山西省旅游发展的总体变化趋势(图1).计算结果显示,山西省旅游收入的标准差在逐年增大,2010 年的标准差为48.80,到2017 年增加到182.40,增加了4 倍多,就2017 年各地级市的旅游收入情况来看,居于第一位的是晋中市,旅游收入达到823.72 亿元,占全省收入的15.37 %,居于末位的朔州市旅游收入为203.94亿元,占全省收入的3.8 %,表明了山西省各地级市间旅游业发展的绝对差异较大;变异系数呈现平稳下降趋势,由2010 年的0.491 下降到2017 年的0.375,整体下降幅度为0.116,数据表明山西省各地区的旅游发展水平相对差距在缩小.究其原因在于,2011 年后,山西省在国家战略的号召下,高度重视旅游业的发展,积极利用省内丰富的旅游资源,积极调整产业结构,努力走经济转型发展之路[25~26].如2011 年5 月红色旅游的升温,7 月在澳门举办“2011 山西旅游推荐会”、8 月山西旅游博览会的召开等一系列旅游大事件,使各市旅游业发展明显提升,但是由于政策效应还没完全体现且各市旅游资源条件、经济区位等方面存在较大差距所以虽然山西省旅游经济发展总体上来看较为乐观,但是各市间旅游发展差距仍然较大.

图1 山西省旅游收入标准差与变异系数Fig.1 Standard deviation and coefficient of variation of tourism income in Shanxi

2.2 旅游业时空格局演变分析

本文通过计算区域旅游经济发展水平梯度值来研究各市与全省平均水平的差异变化规律. 并利用ArcGIS 10.2 软件,通过图层属性中符号系统的类别,对所得数值结果划分为四个旅游业发展类型[27~28],如图2 ~图5 所示.

通过可视化结果可以分析得出,目前山西省旅游经济发展不均衡,不同地市间旅游经济发展水平差异很大,这也印证了上述研究结果. 总结得出山西省各市旅游经济发展时空特征可明显概括为“一核变双核、地区差异大”.

图2 2011 年山西省旅游经济发展区域差异Fig.2 Regional difference in tourism economic development in Shanxi in 2011

图3 2013 年山西省旅游经济发展区域差异Fig.3 Regional difference in tourism economic development in Shanxi in 2013

图4 2015 年山西省旅游经济发展区域差异Fig.4 Regional difference in tourism economic development in Shanxi in 2015

图5 2017 年山西省旅游经济发展区域差异Fig.5 Regional difference in tourism economic development in Shanxi in 2017

首先,山西省旅游经济发达地区太原市和晋中市集中分布在中部地区,两市旅游经济发展较为稳定,在研究期内,太原市始终是山西省旅游业发达的地区,晋中市从2013 年开始,从较发达地区提升成为山西省旅游发达地区,两市旅游经济发展水平明显高于全省平均水平.

其次,北部和南部地区旅游经济发展水平低,且旅游经济的发展具有时间交替性,如大同市、临汾市、长治市、忻州市的旅游经济在较发达型和欠发达型间不断变化,旅游发展水平基本在全省平均水平间上下进行小幅度波动.

再次,欠发达区和落后区的范围多年来无变化.阳泉市和吕梁市一直是欠发达型,其旅游经济低于全省平均水平,但是,吕梁市的旅游收入与全省平均水平的比值在逐年增加,由2010 年的0.5 增加到了2017年的0.8,虽然增长幅度不大,但是说明其旅游经济的发展在逐年缩小与平均水平的负向差距.而阳泉市与全省平均水平的比值在研究期内一直稳定在0.6,旅游业发展水平与全省平均水平的差距无明显降低.朔州市是山西旅游经济发展最落后的一个地区,其旅游收入远远低于总体平均水平,且多年以来,地区旅游业的发展几乎无明显进展.

2.3 资源空间密度分析

利用ArcGIS 10.2 中的Kernel Density 工具对旅游资源点进行核密度分析(图6).结果显示,山西省中心地区是旅游资源分布密度最大的区域,包括太原市和晋中市,并且该区域是山西省经济发展的核心区域,经济条件较好,交通、通讯等基础设施完善,在此基础上形成了旅游经济发达区.山西省最北部和最南部的旅游资源也呈现一定的集中分布,主要包括大同市和运城市.而其他地区旅游资源分布较少,导致区域旅游经济发展不容乐观(表2).

图6 山西省旅游资源分布核密度Fig.6 Nuclear density of tourism resources distribution in Shanxi

表2 2010 年~2017 年山西省各市旅游总收入与全省旅游总收入平均水平比值Tab.2 Ratio of inbound tourism income in each city in Shanxi province to the provincial average level (2010 ~2017)

3 旅游业空间结构的优化

旅游业的发展和崛起,需要在空间结构上寻找一种地区开发模式.通过研究山西省旅游发展的时空演变规律,可知山西省旅游业在近些年来发展较为迅速,各市相对差异在缩小,但是绝对差异在增大,地区发展不平衡,具体表现在省中心地区为旅游发达地区,“太原市—晋中市”呈现双核发展,省内南部和北部地区旅游经济发展不稳定,但相比较而言南部地区略优于北部地区.为了实现山西省各地区旅游业的发展,需要优化空间布局结构,在南部和北部地区打造新的旅游增长极城市,从而改善南北地区旅游业的发展,在此基础之上,本文提出了“双核—两极—三圈”的旅游空间开发结构.

“双核”是指“太原市”和“晋中市”.两市位于中心地区且毗邻,旅游经济发达,对于带动周边地区特别是紧邻两市的阳泉市和吕梁市的旅游经济发展具有十分重要的意义.“两极”分别指北部地区的“大同市”和南部地区的“运城市”.两市目前旅游经济发展水平略高于全省的平均水平,且市内现有旅游资源和尚未开发的旅游资源丰富,以此为增长极能够较好地带动山西省北部和南部地区的旅游经济的发展.“三圈”是指三大旅游开发圈.第一圈是“大同—朔州—忻州”北部旅游圈,第二圈是“吕梁—太原—晋中—阳泉”中部旅游圈,第三是“临汾—运城—长治—晋城”南部旅游圈.在双核、两极的基础上构成了全省旅游业的“三圈”发展模式,这一模式的提出能够在较大程度上实现地区间旅游经济发展的“以强带弱”,从而促进全省旅游业的协调发展.

4 结论与讨论

本文利用计量分析方法和空间分析方法,对山西省2010 年~2017 年旅游业时空演变规律进行了实证分析,并在此基础上分析了各市的旅游资源分布状况,最后提出了山西省旅游业发展的“双核—两极—三圈”的空间优化布局模式.具体结论如下:

(1)2010 年~2017 年,山西省旅游发展的绝对差异在增大,相对差异在减小,2010 年标准差为48.80,到2017 年增加到182.40,变异系数呈现平稳下降趋势,由2010 年的0.491 下降到2017 年的0.375,在2011 年后山西省旅游业发展迅速,旅游区位商明显提高.

(2)山西省旅游业的发展模式由单核向双核转变.2017 年晋中市的旅游业收入占全省旅游业收入的15.37%,超过了省会城市太原,位居全省第一. 大同市和运城市两地的旅游经济发展水平也加快发展,2017 年,两地的旅游经济发展类型已经转变为较发达型,山西省旅游发达区的面积逐渐扩大.

(3)旅游业地区发展不均衡,省中部核心地区旅游业发达,南北地区旅游发展不容乐观,但是南部地区优于北部地区的发展.

(4)完善旅游空间结构,打造新的旅游增长极,走“双核—两极—四圈”的空间结构优化的开发路径.要以“太原市”和“晋中市”为山西省旅游业发展的核心区,打造“大同市”和“运城市”两个新的增长极,从而形成省内三大旅游圈,分别是“大同—朔州—忻州”北部旅游圈、“吕梁—太原—晋中—阳泉”中部旅游圈、“临汾—运城—长治—晋城”南部旅游圈.