四川雷波县莫红磷矿地质特征及成因初探

2021-04-09陈双全

陈双全

(乐山市佰瑞德地质矿产应用研究有限公司成都分公司,四川 成都 610073)

雷波地区是川滇聚磷区的重要组成部分,该地区位于杨子准地台西部边缘上扬子台坳(Ⅱ4)、凉山陷褶束(Ⅲ11)、美姑陷褶束(Ⅳ26),雷波穹褶束(Ⅳ27)。区域内出露最老地层为前震旦系浅变质岩和岩浆岩,构成区域的古老基底,盖层沉积发育,出露较为齐全,从上古生界至新生界,除中、上志留系、泥盆系、石炭系缺失外,其余各时代地层均有沉积。雷波县莫红磷矿位于雷波穹褶束的西南部,构造简单,莫红背斜控制了矿体的展布和形态(图1)。

图1 雷波县莫红磷矿区地质图Fig 1.Geological Map of Mohong P Orefield in Leibo

1 矿区地质特征

1.1 矿区地层

矿区地层相对发育,从上元古界震旦系灯影组至下古生界寒武系上、中、下统均有出露,总厚度大于1412m。各地层单元特征如下

(1)震旦系上统灯影组(Zbd2),为一套浅海镁质碳酸盐岩沉积,厚度大于30m。上部为浅灰至灰色中至厚层状微至粉晶白云岩、硅质白云岩,具粉晶结构、条带状构造,夹2cm~5cm的燧石条带或结核;中部为灰色中至厚层状粉晶白云岩夹中层状泥质白云岩;下部为浅灰色薄至中层状粉晶白云岩与泥质白云岩互层;底部夹一层不稳定的薄层状泥质白云岩。

(2)下寒武统麦地坪组(∈m):为一套浅海相碳酸盐岩沉积,根据岩性组合特征可分为三段

麦地坪组一段(∈1m1):下部为灰至深灰色薄层状含磷硅质白云岩、粉晶白云岩,具粉晶结构、条带状构造,局部夹炭质粘土岩薄层,中部为灰~深灰色簿~中厚层状含磷粉晶白云岩、硅质白云岩夹薄层磷块岩和粘土岩。上部为深灰色簿~中厚层状含磷砂屑白云岩,见较多的黑色鲕状磷屑及黑色磷质条纹,厚1.03m~134.38m。

麦地坪组二段(∈1m2):为区域内磷矿层位,为深灰色~灰黑色簿~厚层状含砂砾屑磷块岩、硅质磷块岩,具微波状层理、平行层理、波状层理,厚6.63m~50.95m。

麦地坪组三段(∈1m3):下部为灰~浅灰色中~厚层状含磷砂屑白云岩,具波状层理,发育细密溶蚀孔洞及裂隙。局部发育节理及微细裂隙,中部为薄至中层状含磷细晶白云岩,局部见黑色磷质条纹,上部为灰色厚层状粉~细晶白云岩,自下而上岩层中的磷质含量逐渐减少的趋势,厚11.12m~69.92m。

(3)下寒武统筇竹寺组(∈1q):岩性为灰-浅灰色泥质粉砂岩、粉砂泥岩夹灰黑色粘土岩,上部夹少许粉砂质灰岩或白云质灰岩透镜体。底为3cm~5cm含燧石砂砾褐铁矿风化壳,属浅海陆棚环境沉积,总厚度655.78m。

(4)下寒武统沧浪铺组(∈1c):主要岩性下部为紫红色粉砂质泥岩夹灰-黄绿灰色薄-中层状粉砂岩、细粒长石石英砂岩;上部为浅灰色中-厚层状细粒石英砂岩、长石石英砂岩夹少许灰色薄-中层状粉砂岩、泥岩;属滨海碎屑岩沉积,总厚度为210m。

(5)下寒武统龙王庙组(∈1l):下部为深灰色泥质条带灰岩;中上部灰-深灰色厚层状细晶白云岩、白云质灰岩;属浅海相碳酸盐沉积,厚度124.9m。

(6)下寒武统陡坡寺组(∈2d):为灰色厚层状泥质条带灰岩、白云质灰岩,底为黄绿色页岩、粉砂岩;属浅海相的泥质、钙质沉积,厚度72.9m。

(7)中寒武统西王庙组(∈2x):为紫红色粉砂岩、粉砂质泥岩,下部偶夹1m~10m不等的白云质灰岩或透镜体;属氧化环境沉积的一套碎屑岩,厚度140.9m。

(8)上寒武统二道水组(∈3e):灰至深灰色白云质灰岩、白云岩夹同生角砾状白云质灰岩,中上部含燧石团块及条带。顶部夹紫红色灰色页岩。属海相镁质碳酸盐沉积,厚180.27m。

1.2 构造

矿区的主要构造是莫红短轴背斜,该背斜位于矿区中部,呈近南北向延伸;核部由上震旦系灯影组组成,长约7200m,宽约1800m,平面上成不规则的树枝状,长宽比4∶1,近短轴背斜。两翼地层由寒武系的下统麦地坪组、筇竹寺组、沧浪铺组、龙王庙组、陡坡寺组,中统西王庙组及上统二道水组组成,两翼产状:西翼倾向200°~350°,倾角10°~27°,东翼倾向20°~160°,倾角5°~35°;总体上北部倾角较缓,南部倾角较陡,轴面略向西倾,倾角约80°,转折端呈圆滑状,为开阔-平缓褶皱。枢纽向南、北两端倾伏,中部隆起。总之,该褶皱为转折端圆滑的斜歪短轴背斜。

2 矿床地质特征

磷矿层赋存于麦地坪组第二段,层位稳定。矿层呈层状产出,矿体产状与地层产状一致。区内磷矿层出露于背斜东西两翼,莫红短轴背斜的产状变化控制了矿体的产状变化。矿体南北走向长约8km。共圈定2个矿层,编号为Ⅰ(下矿层)和Ⅱ(上矿层),

(1)Ⅱ矿层(上矿层):矿石主要为灰色-麻灰色-灰黑色薄-中厚层致密块状、条带状砂屑磷块岩,间夹灰色薄-中厚层状粉晶白云岩。矿石以致密块状为主,厚度1.50m~20.97m,平均4.86m,矿体厚度在背斜核部较厚,向两翼逐渐变薄,向外逐渐尖灭,北东部矿体厚度较大,南西部较薄。

(2)Ⅰ矿层(下矿层):矿石以致密块状、条带状、砾状砂屑磷块岩为主,局部为条纹状磷块岩。间夹灰色薄—中厚层状粉晶白云石。矿石以致密块状碎屑磷块岩为主,次为条带状磷块岩、砾状磷块岩、条纹状磷块岩。矿层厚度1.50m~11.66m,平均3.86m,厚度在背斜核部较厚,向两翼逐渐变薄,再向外逐渐尖灭,北东部厚度较大,南西部较薄,由北东向南西逐渐变薄至尖灭。

3 矿石质量

3.1 矿石矿物成分

区内磷矿石的矿物组份为磷酸盐物、碳酸盐矿物、硅质及铝硅酸盐矿物三大部份,三者间在矿石中所占比例互为消长,总量占矿石、矿物总量的95%以上。磷酸盐矿物产出形态有砂屑、砾屑、团块、团粒、鲕粒等形态为主,这些粒状集合体在空间上不作紧密的堆积,其粒屑间隙则常由碳酸盐矿物、硅质矿物充填胶结,或是三大类矿物混杂,各自相对集中构成条纹带状分布。

矿石中主要为非金属矿物,金属矿物含量较少;白云石占77%,胶磷矿粒屑含量约为10%~15%,硅质岩屑占3%~5%,石英占1%~2%,方解石<1%,金属矿物<1%。

胶磷矿:胶磷矿主要呈鲕状、胶状存在。经过磨碎仅有l0%的胶磷矿独立存在,多数和其它矿物连生。主要是和白云石连生,其次和少量硅质连生,个别内部包裹有细小石英颗粒,胶磷矿集合体中可有少量~部分细小石英、玉髓、白云石等混杂。白云石多数和胶磷矿集合体混杂,接触面不规则,部分分布在胶磷矿集合体边缘。硅质多数星散状分布在胶磷矿集合体内部。石英碎屑仅在部分胶磷矿集合体内部见有。

磷灰石:粒度微细,为胶磷矿重结晶形成。多呈纤维状磷灰石环绕个别磷质粒屑生长成为“环壳”,晶体延长方向垂直磷质粒屑;也见呈微粒状存在于个别磷质粒屑中。

白云石:粒度:0.05mm~0.1mm,颗粒之间紧密镶嵌,少量独立分布,多数与胶磷矿和硅质镶嵌在一起。

方解石:粒度与白云石相当,个别独立分布,多数与白云石镶嵌。

硅质岩屑:由显微晶质石英颗粒紧密镶嵌在一起,多数具有尘点状碳酸盐类。

石英:广泛可见,分布不太均匀。呈粒状及集合体,次圆状,粒度:0.08mm~0.32mm,混杂散布于白云石基底或磷质基底中。部分独立存在,部分分布在胶磷矿集合体中。

钾长石:呈碎屑产出,0.06mm±、0.1mm±,偶见。

针铁矿:隐晶质集合体,多呈粒状,零星可见。多数独立嵌布在非金属矿物中,不与其它金属矿物连生,粒度:0.03mm~0.12mm,个别可达:0.8mm,与非金属接触面呈圆弧状为主。

黄铁矿:多呈微粒状,偶见针铁矿集合体中,多数独自嵌布在非金属矿物中,不与其它金属矿物连生,粒度0.03mm~0.2mm,为主,与非金属矿物接触面呈网状、不规则状为主。

3.2 矿石结构、构造

矿石结构:富磷矿矿石常见有粉晶凝胶砂屑结构和凝胶鲕粒、砾屑砂屑结构等主要结构。

矿石构造:区内磷矿石的构造主要有块状构造、条纹、条带状构造构造。

3.3 矿石类型

矿石类型可分为矿石自然类型和矿石工业类型两种。

(1)矿石自然类型:区内矿石自然类型有致密块状磷块岩,条纹条带状磷块岩两种。

致密块状磷块岩是区内的主要矿石类型,具致密块状构造;条纹条带状磷块岩是区内的次要矿石类型,分布于富磷矿层的上、下部,具条纹条带状构造。

(2)矿石的工业类型:根据DZ/T 0209-2020《磷矿地质勘探规范》(试行)中,对磷块岩矿石工业类型划分中规定,磷块岩矿石依照矿石中的脉石矿物成份(主要是硅质矿物,碳酸盐矿物),含量的比例进行划分。区内磷矿石中硅质矿物含量为10%~25%,碳酸盐矿物10%~20%,结合矿区矿石P2O5含量19ω%~35.40ω%,SiO2 0.44ω%~20.66ω%,MgO 0.06ω%~5.51ω%,其矿石工业类型应属硅质及硅酸盐型磷块岩类型。

3.4 矿石化学成分

区内磷矿石主要是由磷酸盐矿物、碳酸盐矿物,硅质及铝硅酸盐矿物组成,其矿石的化学成份亦是由三大部份矿物的化学成份叠加组成,磷矿石主要化学组分为P2O518.3ω~27.72ω%、CaO 19.94ω%~37.73ω%、MgO 3.92ω%~7.27ω%、SiO29.39ω%~44.49ω%、CO212.46ω%~20.92ω%等5项,其总含量达95%左右;其次为F 1.37~2.14%、Al2O30.94~1.89%、Fe2O30.89~1.95%、As 23~905×10-6、Pb14~80×10-6I 0.28~16.8×10-6、Cl 88~207×10-6、TREO203~268×10-6、枸溶性磷2.59~4.21%等。P2O5和CaO、F、TREO、I、Pb、Cl存在正相关关系,P2O5和MgO、Al2O3、 Fe2O3、枸溶性磷存在负相关关系。

4 矿床成因

4.1 沉积岩相及古地理

4.1.1 沉积相

麦地坪期沉积三个沉积次级旋回主要表现为下部为硅质岩-粉砂岩-白云岩沉积,中部为磷块岩-白云岩-磷块岩沉积,该旋回厚度变化大,局部变薄或尖灭。上部为白云岩沉积,该旋回从极少量磷质沉积到全白云岩沉积。沉积环境反映了有浅-深-浅,能量变化有低-高-低的变化过程。

第一次级旋回:岩性为硅质白云岩夹薄层钙质粉砂岩、硅质岩,含磷硅质白云岩,含炭钙质粉砂岩;该旋回硅质含量较高、色深、有机质含量高,主要层理类型为水平-沙纹层理,局部可见斜层理和波状层理构造。根据下伏震旦系灯影组顶部为潮上泥晶白云岩,可以判定从灯影期到麦地坪期,海水逐渐加深。属潮下-海湾相沉积环境。

第二次级旋回:下部为薄-中厚层状含磷白云岩与块状砂屑磷块岩互层、块状砂屑磷块岩,厚12.17m;为富磷孔隙水隙间化学沉淀的产物。反映一种高能快速堆积的沉积环境。中部浅灰色-灰黄色薄至中厚层状含磷白云岩,厚1.58m~3.57m;上部为灰-深灰色中厚层块状、条带状砂屑磷块岩,深灰色厚层状致密块状含砾屑磷块岩并可见粒序层理,厚17.32m,代表浅水、高能的潮间滩相,整个中段为潮间-潮上向上变浅的沉积相旋回。

第三次级旋回:可分为上、下两部分。下部灰-褐灰色厚层状含磷白云岩,碎屑成分为碳酸盐屑,磷酸盐屑、石英、玉髓。可见斜层理、粒序层理。这些特点反映为湖间高能相沉积。上部灰-浅灰色厚层状粉-细晶白云岩,具鸟眼构造,晶洞构造十分发育,表明为潮上低能相。

整个麦地坪期除上述三个主要的相旋回以外,在每一个次级旋回内部又由若干反映海水频繁升降,介质pH值波动,使磷质及白云质物质供给周期性变化而产生的小旋回组成。这些小旋回层表现为矿物颗粒含量、胶结类型、磷屑-碳酸盐矿物相对含量呈规律性变化的韵律层,形成了条纹条带状磷块岩。

由于构造运动形成的莫红背斜控制了莫红磷矿的形态,出露的磷矿层产生次生风化作用,使磷矿床进一步富集。

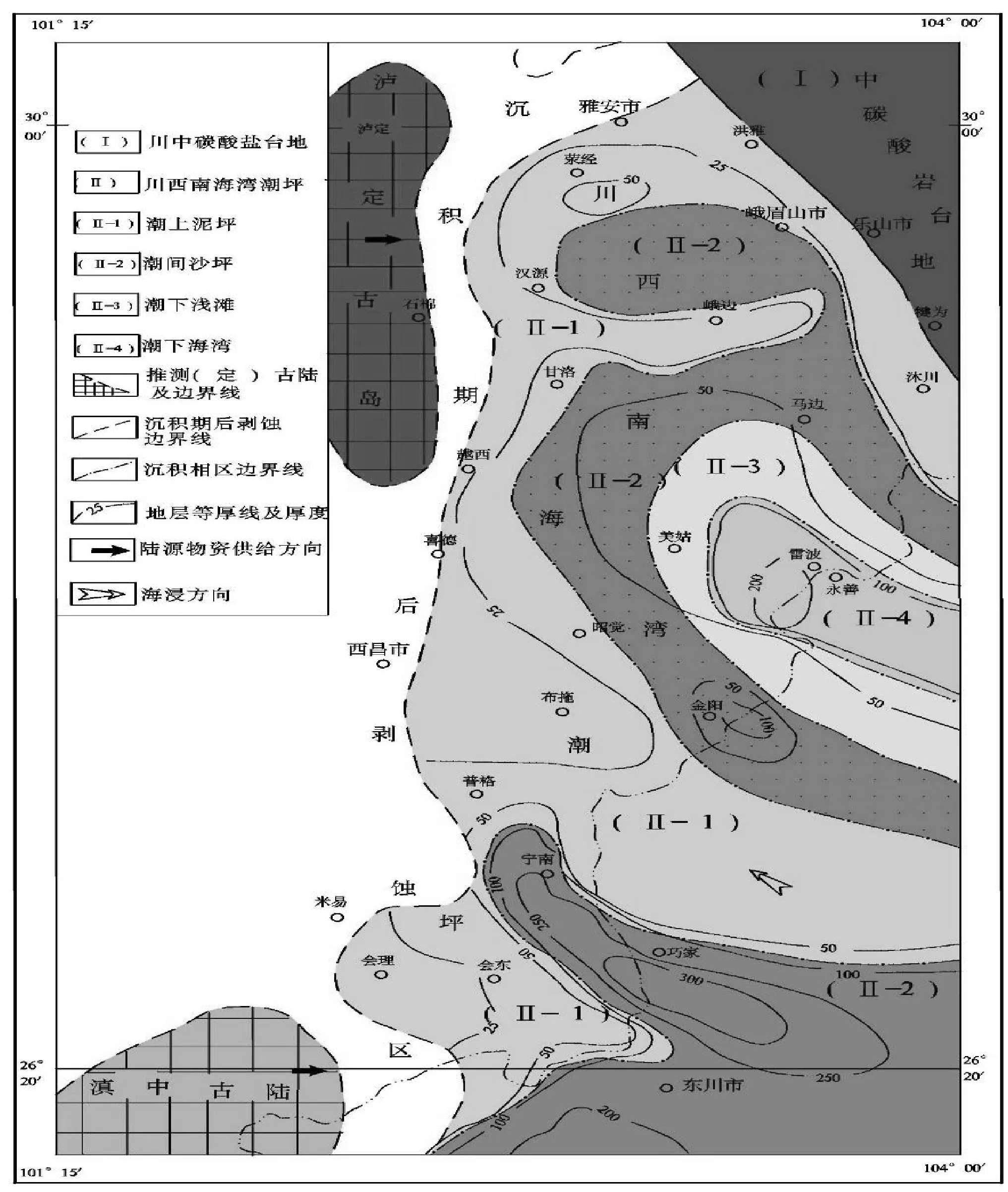

4.1.2 沉积古地理

四川西南部早寒武世麦地坪期,处于潮汐作用下的潮坪环境(图2)。地处古中纬度,气候温暖干燥,其西、北、东三面为水上(海岛)或水下(隆起)高地所围限。东南面与广海相通,为磷质来源、生物衍生、成磷聚磷再造成矿创造了有利条件。麦地坪晚期,北部东西向隆起起主导作用,北部隆起,南部相对下降,因而在沉积相上产生明显的差异。莫红磷矿区所处的隆起区一侧为浅水高能环境,为磷质矿物的再造提供了极为有利的条件。因此在这一特定的构造-地貌-环境条件控制下,在缺少陆源物质的海湾-潮坪的浅滩地区,沉积了规模大、品位高的大型磷块岩矿床。

图2 康滇地区早寒武世麦地坪期岩相古地理图Fig 2.Early Cambrian Maidiping Period Lithofacies Paleogeographic Map of Kang-Dian Area

4.2 矿床成因

磷块岩矿床的形成有其复杂的发展过程,从莫红磷矿的实际出发,其磷块岩的形成过程大体分六个演化阶段,

(1)富磷海水的形成阶段:由于海底火山喷发及生物聚集形成富磷海水。是磷质富集的初始阶段;

(2)磷酸盐胶体物形成阶段:富磷海水经上升洋流搬运至川西南海湾地带,在物理化学条件的作用下,形成磷酸盐胶体;为磷质矿物的再造创造了条件。

(3)磷质颗粒形成阶段:形成的弱固结-半固结的磷酸盐胶体沉积物,在浅海高能环境下,不断遭受扰动、破碎、簸选、分异,形成磷酸盐鲕粒、球粒,从而集聚为磷质颗粒。

(4)沉积作用阶段:磷质颗粒、碳酸盐矿物及硅质颗粒发生沉淀作用。

(5)成岩成矿阶段:在浅水高能环境下,已固结-半固结的磷质碎屑、砾屑、团块与碳酸盐矿物及少量的陆源碎屑一起通过压实、脱水、固结形成磷块岩;本阶段主要是磷质亮晶胶结物形成,及碳酸盐矿物进行交代,产生碳酸盐的磷酸盐化。

(6)次生富集阶段:暴露于地表或近地表的含磷地层由于碳酸盐矿物的淋失,从而使磷酸盐富化以及次生磷酸盐矿物的形成。

5 结论

川西南的古构造控制了古地理环境的形成和演变,直接控制了该区域磷矿的形成和分布,在麦地坪期的三个次级沉积旋回中反应了水体由浅-深-浅,能力由低-高-低的变化过程,磷块岩的结构构造是矿床沉积环境的重要标志。

磷块岩主要出现于海湾-潮坪相区内迎临洋流的古隆起区一侧的潮间高能浅滩相区,控制成磷作用的主要因素是沉积区的构造-地貌-水动力条件。